中枢神経系原発悪性リンパ腫

中枢神経系原発悪性リンパ腫とは

悪性リンパ腫は通常は血液に発生するがんの一つで、血液のなかのリンパ球が異常に増殖したものです。中枢神経系原発悪性リンパ腫は脳の中だけに発生する稀な脳腫瘍です。全国集計によると発生頻度は脳から発生する腫瘍のうちの3%程度と言われています。通常は中高年に多く、50歳以上が80%を占めます。60歳代の高齢者に発症することが多く、最近の高齢化の傾向に従い発症数は増加傾向を示しています。この脳腫瘍が発生する危険因子としては膠原病、免疫不全(臓器移植患者、AIDS患者など)があります。リンパ球の種類はB細胞、T細胞が代表的ですが、中枢神経系原発悪性リンパ腫の9割以上がB細胞由来です。

中枢神経系原発悪性リンパ腫の初発症状と診断

6割以上が大脳に発生し、脳の圧迫症状(巣症状と言います)で様々な症状を起こします。初発症状としては、腫瘍の発生した場所に応じた脳局所症状(麻痺、失語、視力障害など)が半数近くに、頭蓋内圧亢進症状(頭痛、嘔気、嘔吐など)が1/3程度にみられます。また頻度は5%未満と少ないのですが、目のぶどう膜炎を併発することが特徴的です。

中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療

放射線治療と化学療法が8割から9割の患者さんでよく効きますが、1〜2年で再発することが多く、治療が難しい脳腫瘍です。ちなみに外科的に摘出しても、平均生存期間は半年程度です。したがって、悪性リンパ腫が疑われたら、腫瘍を一部摘出し病理検査で診断をつけて(生検術)、その後に放射線治療、化学療法を行いますので、外科的に積極的に摘出する意味はありません。今の標準的な治療は、高用量のメソトレキセートの投与に加えて、放射線を脳に照射します。しかし、高齢者の脳は弱いですから、メソトレキセートや放射線による脳に対する副作用が問題となっています。そのため、最近ではメソトレキセートに加えて別の抗がん剤を併用し、放射線の量を減らしたり、あるいはいメソトレキセートの用量を減らしたりすることも試みられています。また近年チラブルチニブという新規薬剤も開発され、再発時に使用可能となっております。

まとめ

この腫瘍が疑われた場合には速やかに生検術を行い、診断を確定することが大事です。診断がつく前に副腎皮質ホルモンを使ってしまうと、腫瘍はよく反応し小さくなりますし症状も改善します。しかし、それから組織を採取しても正確な診断には至らない事もあります。組織が採取されれば、治療開始前に一時的に副腎皮質ホルモン(ステロイド)を使用する場合もあります。現在、この腫瘍に対する化学療法のための臨床試験も計画されておりますので、主治医との相談の上で診断の確定、治療の内容など方針を決める必要があります。

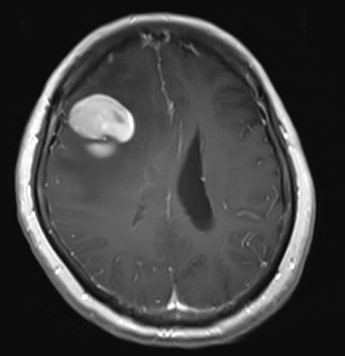

中枢神経系原発悪性リンパ腫のMRI