小児水頭症

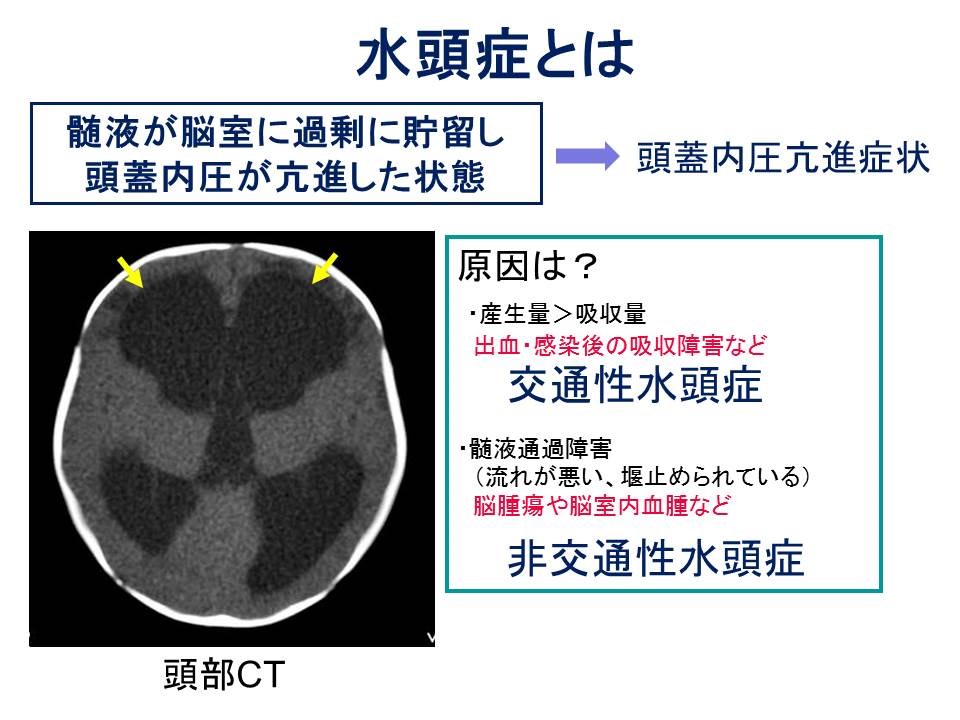

水頭症とは

脳の中には脳室と呼ばれる髄液で満たされた部屋があります。また脳の表面とくも膜の間にくも膜下腔と呼ばれる隙間があり、その中も髄液で満たされています。なんらかの原因により、脳室やくも膜下腔に髄液が過剰に貯留し、脳室の拡大を呈し、過去あるいは現在において頭蓋内圧が亢進(脳内の圧力が上がっている)した状態を水頭症と呼びます。脳室が拡大していることだけでは、水頭症と診断することはできません。

発生機序による分類として、交通性水頭症(髄液の通路は詰まっていない)と非交通性水頭症(髄液の通路が詰まっている)がよく用いられます。

交通性水頭症の主な原因は、炎症や出血の影響による髄液の吸収能の低下です。頻度はまれですが、髄液が過剰産生される疾患が原因になることもあります。

非交通性水頭症は、脳室の中にある、比較的狭い部分が狭窄したり閉塞したりして起こるものです。脳腫瘍によって塞がれる場合もあります。

出生直後の新生児や乳児では先天性水頭症が問題となりますが、そのうち頻度の高いものは中脳水道狭窄症による水頭症と脊髄髄膜瘤にともなう水頭症です。前者が非交通性水頭症の代表的なものであるのに対して、後者は交通性水頭症と非交通性水頭症、両方の要素を有すると考えられています。1993年の全国疫学調査の結果では、先天性水頭症の発生頻度は、1万出生あたり3.8人でした。

症状は年齢により異なります。

新生児や乳児では、頭蓋骨縫合(頭蓋骨と頭蓋骨の繋ぎ目)が癒合していないため、頭囲拡大(頭の大きさが大きくなること)や大泉門(前頭骨と頭頂骨の隙間)の膨隆、頭蓋骨縫合線の離解(頭蓋骨同士がくっつかないこと)がみられます。また不機嫌や活気不良、哺乳力低下などの症状が出現します。さらに進行すると、落陽現象(黒目が下方に寄る)、嘔吐、けいれんなどの症状につながります。

年長児では、頭蓋骨が癒合しているため、乳児に比べて頭蓋内圧が上がりやすく、頭痛や嘔吐が早期から出現します。頭蓋内圧が高まった状態が持続すると視力低下や失明につながることもあります。傾眠状態(うとうととした状態)、意識障害から生命に危険が及ぶこともあるので注意が必要です。

小児水頭症の診断

胎児期(出生前)水頭症の診断は、母体の超音波エコー検査で脳室拡大や胎児の頭の大きさを計測して行います。超音波エコーで胎児期水頭症が疑われた場合に、二次検査として胎児MRIを撮影することがあります。

出生後は、MRIもしくはCTで脳室拡大の程度や脳室の形態、合併する形態異常の検査を行います。MRIは解像度が高く、放射線被曝も避けられるという利点がありますが、撮像に時間がかかるため緊急検査には不向きです。CTとMRIの使い分けは、検査の目的や緊急性などを医師が総合的に判断して決定します。

上述の症状とMRI、CTでの脳室拡大などの所見より水頭症と診断されます。

小児水頭症の治療

水頭症の治療の目的は、脳室拡大および頭蓋内圧亢進による脳の損傷を極力回避し、脳の発育に好ましい環境を整えることにあります。脳室の大きさを正常化させることだけが目的ではありません。

代表的な治療方法のひとつにシャント手術があります。交通性水頭症、非交通性水頭症いずれのタイプにも有効です。シャント手術は、体内にカテーテルを留置し髄液を脳脊髄液腔以外の場所へ誘導するものであり、現在では、脳室腹腔シャント(VPシャント)が最も一般的です。

非交通性水頭症の場合には、神経内視鏡手術が選択されることがあります。代表的な手術法は、神経内視鏡的第三脳室開窓術(ETV)とよばれる術式です。前頭部の骨に1cmほどの小さな穴を開け、そこから内視鏡を脳室内に挿入し、第三脳室の底部に数mm径の窓を開けることにより、髄液バイパス経路(通常の髄液の流れの経路とは別の髄液の流れの経路)を作るものです。

長期経過

乳幼児期水頭症は治療成績の向上により、80%以上は長期生存可能となっています。精神発達面では、IQ90以上が約30%、70〜90が約30%、50〜70(軽度知的障害)が約20%、50以下(中等度以上の知的障害)が約20%となっており、普通学級就学率は約60%です。