心血管代謝に関わる複数形質の遺伝的要因および非遺伝的要因と死亡との関係を解明

― 喫煙や教育歴が遺伝的リスクを修正する可能性 ―

藤田医科大学医療科学部研究推進ユニット予防医科学分野 藤井亮輔

Fujii R, Nagayoshi M, Nakatochi M, Sato S, Tsuboi Y, Suzuki K, Ikezaki H, Nishida Y, Kubo Y, Tanoue S, Suzuki S, Koyama T, Kuriki K, Takashima N, Katsuura-Kamano S, Momozawa Y, Wakai K, Matsuo K; J‐MICC Study Group.

Multi-Trait Polygenic Risk Score, Nongenetic Determinants, and Cardiovascular Disease Death: A Cohort Study of 14 086 Japanese Individuals.

J Am Heart Assoc. 14:e038572 (2025) doi: 10.1161/JAHA.124.038572

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.124.038572

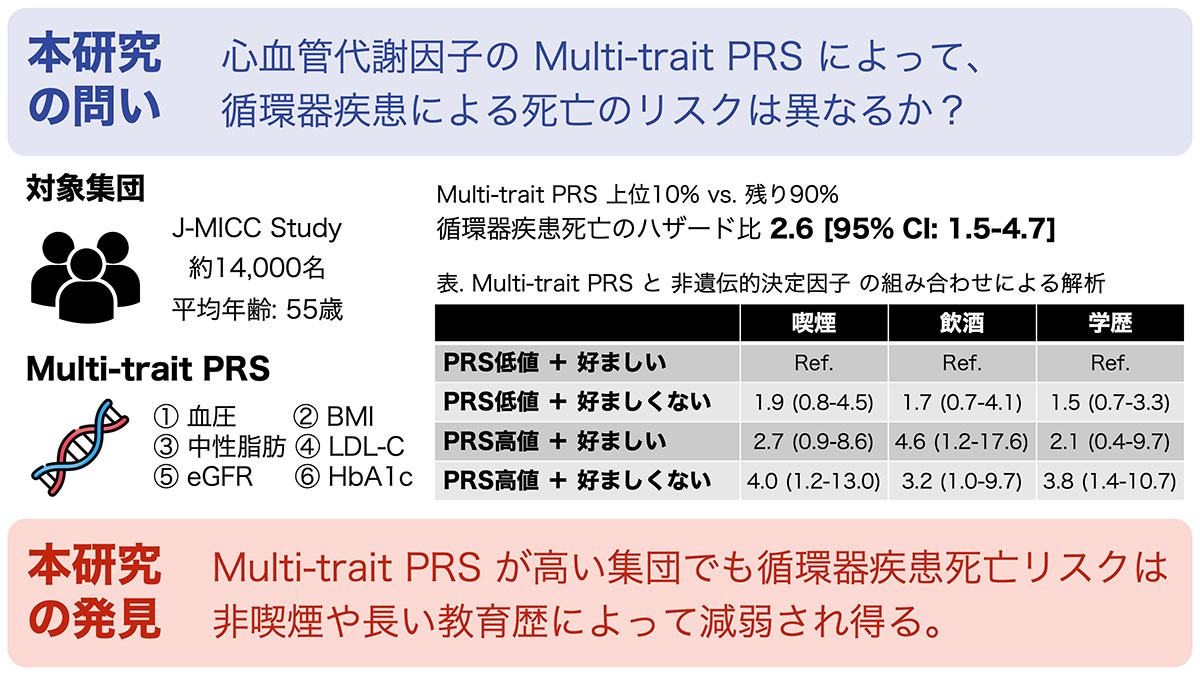

大規模なゲノムコホート研究である日本多施設共同コーホート研究(J-MICC研究)*1 に参加した約14,000人のデータを解析し、心血管代謝に関わる複数のリスク因子に関する遺伝的要因ならびに非遺伝的要因と循環器疾患による死亡との関係を明らかにしました。

我々は、心血管代謝に関わる6つの形質(血圧、体格指数(BMI)、中性脂肪、LDLコレステロール、腎機能、糖代謝)の遺伝子情報を組み合わせ「Multi-trait PRS*2 (マルチトレイト・ポリジェニックリスクスコア)」を作成しました。簡単に言うと、心血管疾患の基盤となる病態に関する遺伝要因を総合的に評価した個人ごとのスコアです。本研究では、約12年間の追跡調査によりMulti-trait PRSと死亡との関連を解析した結果、Multi-trait PRSが最も高い上位10%の人は、残りの参加者(90%)に比べて全死亡のハザード比が約1.3倍、循環器疾患による死亡ハザード比は2.6倍に上昇していました。

さらに、喫煙や教育歴といった生活習慣や社会要因によるリスクの減弱も確認されました。特に、遺伝的リスクが高くても「喫煙をしない人」や「高校卒業以上の学歴を持つ人」では、循環器疾患による死亡が低下する傾向が見られました。一方で、本研究では、飲酒については明確な保護効果は認められませんでした。

「変更できない遺伝的リスクを生活習慣や社会的要因によって修正できる可能性がある」ことを日本人集団で示した点で重要な研究です。筆頭著者(藤井)は、人生の早い段階で遺伝的リスクを知ることが健康的な生活習慣の選択を促す契機になり得るとも考えています。今後もゲノム情報を活用した疫学研究を国内外で展開していく計画であり、遺伝情報に基づいた個人ごとの効果的な生活習慣の改善方法の提示を目指す予定です。

本研究はCoBiAによる支援を受けて実施され、またJ-MICC Studyの運営と長期にわたる追跡調査に尽力された研究者・スタッフの方々の協力で初めて可能となりました。ここに、関係各位に深く感謝申し上げます。

| *1 | 日本多施設共同コーホート研究(J-MICC Study):2005年に開始した日本人集団の大規模なコホート研究であり、がんをはじめとする疾患の環境要因および遺伝的要因を明らかにすることを目的とする。詳細は研究ウェブサイトを参照(https://jmicc.com/)。 |

| *2 | ポリジェニックリスクスコア(PRS):個人ごとのゲノム情報に基づいて特定の形質について遺伝的リスクをスコア化したもの。単に、polygenic score(PGS)や polygenic index(PGI)と呼ぶこともある。 |