Ⅴ.頭頸部の再建術

1.再建術・マイクロサージャリーとは

頭頸部がんの手術では腫瘍の大きさによって、広い範囲の切除が必要になります。頭頸部は食事、会話、呼吸といった生活に重要な組織があるため、切除によって大きな欠損を生じた場合、

欠損部を修復する必要があります。この欠損部に体の他の部分から皮膚や、筋肉、骨などの組織を移植して修復するのが、再建外科(形成外科)の役割です。移植の方法には有茎組織移植と遊離組織移植がありますが、

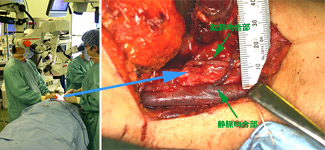

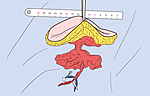

現在はマイクロサージャリーによる遊離組織移植が主流となっています。マイクロサージャリーとは、手術用顕微鏡を用いて移植組織の栄養血管(動脈・静脈)を移植部位(通常は頸部)の血管とつなぎ合わせる手術です。

通常は、2~3mm程度の太さの血管を、非常に細い糸でつなぎ合わせる方法です。動脈・静脈それぞれを頸部の血管とつなぎ合わせることで血液の流れを再開させ、離れた部位から採取した組織を移植することが可能になります。

(図Ⅴ-1-1)

技術的には確立された方法ですが、2~3%程度の頻度で吻合血管に血栓が詰まり、再手術が必要となる場合があります。頭頸部に吻合に適した血管がない場合や血管吻合自体が無理な場合は、血管吻合を必要としない

有茎組織移植を選択します。

2.手術後の血栓

⼿術後、移植組織の⾎流が障害されることがあります。原因はさまざまですが、⾎管と血管をつないだところに⾎栓(⾎液の塊、吻合部血栓と呼びます。)ができる事が最も⼤きな要因です。現在の医療レベルでは、

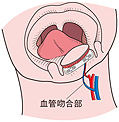

2~3%程度の確率で吻合部血栓が生じるとされています。(図Ⅴ-2-1)は静脈⾎栓のためうっ⾎に陥った⽪弁の状態です。これを放置するとせっかく移植した組織が壊死してしまいます。このため⼀刻も早く⾎栓を取り除き⾎管を再吻合する緊急⼿術が必要になります。

遅くとも、数時間以内に血管を再開通させないと組織は壊死してしまいます。吻合部血栓は手術後2~3日以内に生じることがほとんどで、その後時間が経つにつれて確率は減っていきます。術後1週間経過すれば、

血管が詰まる可能性はほとんどなくなります。ですので、通常は入院期間中に生じる合併症で、退院後に生じる心配はありません。

かつては、手術後に患者さんが動くことで、血管が詰まりやすくなると考えられたため、術後1週間前後、ベッド上での安静や頸部の固定などが必要とされていました。現在では、術後すぐに離床・歩行を行っても吻合部血栓の確率は上がらないことや、

逆にベッド上安静に伴い別の合併症(せん妄、肺炎、深部静脈血栓症など)が生じることがわかっており、再建術後にも早期の離床・歩行が勧められています。

吻合部血栓を生じた場合を含め、移植した組織が術後血流不良に陥り、全部あるいは⼀部が壊死すること(死んでしまうこと)があります。現在の医療レベルでは、1%程度の確率で組織の全壊死が生じるとされています。

⼩さい範囲の壊死であれば、病棟での処置などで済むことが多く、追加の⼿術なしでの治療が可能です。しかし、移植組織の⼤部分が壊死した場合には、再⼿術(再度の組織移植など)が必要になることがあります。

3.いろいろな移植⽅法(遊離組織移植)

1)遊離腹直筋⽪弁

■腹直筋皮弁の概略

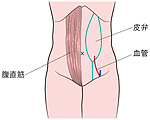

腹直筋はいわゆる腹筋の⼀つです。筋⾁を栄養する⾎管が同時に腹部の⽪膚も栄養しているため、腹直筋の⼀部または全部と腹部の⽪膚・⽪下組織を同時に採取して移植します。(図Ⅴ-3-1)

腹直筋⽪弁は、頭頸部再建に⽤いられる⽪弁のなかでも、採取できる⽪膚・⽪下脂肪・筋⾁の量が⽐較的⼤きいという利点があります。栄養⾎管(深下腹壁動静脈)が⻑く採取できることも利点となります。したがって、

⾆がんの⼿術では⾆全摘や亜全摘といった切除される量が多いときに、また上顎がん、中咽頭がんなど多くの頭頸部がんの切除後の再建にこの⽪弁が用いられます。ただし、患者さんによっては腹直筋採取に伴う機能障害が

問題になることもあるため、再建に筋肉が必要のない場合には、皮膚の栄養血管だけを取り出し、腹直筋をできるだけ温存した皮弁(腹直筋穿通枝皮弁)が用いられることもあります。

■⽪弁採取部の後遺症

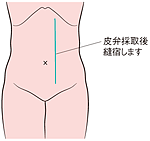

⽪弁を採取することで、腹部に傷あとができますが⾐服に隠れます。(図Ⅴ-3-2)

術後に、腹筋⼒の低下が起こることがあります。また、合併症として腹壁瘢痕ヘルニアといって腸の⼀部が突出する症状を起こすことがあります。ヘルニアの程度が軽い場合はそのまま経過観察となることがほとんどですが、

程度が重い場合や腸閉塞を併発した場合はそれに対する手術・治療が必要になります。ヘルニアの発生を予防するために術後しばらく腹帯の装着を勧められることがあります。

2)遊離前外側⼤腿⽪弁

前外側⼤腿⽪弁の概略

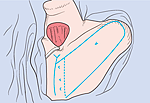

⼤腿(太もも)の前側やや外側から組織を採取する⽅法です。(図Ⅴ-3-3)の⻘い線が⽪弁を採取する予定の部位で、⾚い線は⼤腿動脈とその分枝の⾛⾏を⽰します。⽪膚、⽪下脂肪とこれを栄養する⾎管(外側⼤腿回旋動静脈)だけで採取する事が可能ですが、必要に応じて⼤腿の筋膜、

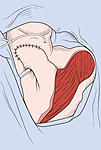

筋⾁の⼀部を同時に移植する場合もあります(図Ⅴ-3-4)。

⼤腿⽪弁は腹直筋⽪弁に比べると皮下脂肪がやや薄いことが多く、⾆がん、中咽頭がんなど中程度の頭頸部の⽋損に対して有⽤な⽪弁です。通常採取した部分は縫合閉鎖することが可能ですが、⼤きな⽪弁を採取

した場合は⽪膚移植が必要になることがあります。栄養血管の位置に個人差があるため、手術前に超音波検査で血管の状態や位置を確認することが一般的です。

皮弁採取部の後遺症

- 傷跡・・採取皮弁のサイズが大きくなければ一期的に縫合し、線状の傷跡が残ります(図Ⅴ-3-5)。体質によっては傷痕がケロイド状になり、痛みやかゆみ、つっぱりが強く出ることがあります。

- 知覚障害・・⽪弁採取部から膝上にかけて感覚の鈍い所や、しびれた様な感覚が残ることがあります。

- 筋⼒低下・・⽇常⽣活に⽀障はありませんが、筋⼒が落ちたと感じる場合があります。

- 歩⾏について・・歩けなくなることはありませんが、スポーツや階段の昇り降りで多少不⾃由を感じる場合があります。

3)遊離前腕⽪弁

■前腕⽪弁の概略

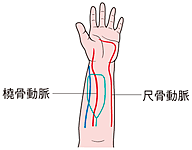

腕は、肘を境に肩に近い⽅を上腕、⼿に近い⽅を前腕といいます。前腕には、親指側を流れる橈⾻(とうこつ)動脈と⼩指側を流れる尺⾻(しゃっこつ)動脈と2本の⾎管が存在します(図Ⅴ-3-6)。

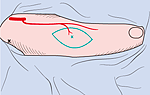

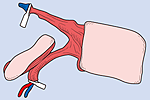

前腕⽪弁では、前腕部分の親指側を流れる橈⾻動脈、静脈とそれによって栄養される⽪膚を⽤います。ちょうど腕時計のベルトがあたる辺りから採取します(図Ⅴ-3-7)。

前腕⽪弁は、薄い⽪膚を採取し細⼯がしやすいという特徴を有します。また、⾎管が⻑いことや、⽪膚への⾎流も安定しており信頼性の⾼い⽪弁の⼀つです(図Ⅴ-3-8)。

通常、利き腕とは反対の前腕皮弁を選択しますが、尺骨動脈と橈骨動脈の血流バランスも参考にして決定します。

頭頸部再建では、⾆半側切除や咽頭の部分切除後などの比較的小さい欠損に⽤いられます。

■⽪弁採取部の後遺症

皮弁採取後、前腕部分には薄い皮膚移植が必要になり、手首に近い部分に目立つ傷あとが残ります。(図Ⅴ-3-9)は膚移植をした後の前腕部の状態でやや⾊素沈着が認められます。また橈⾻動脈を犠牲にしても、尺⾻動脈が温存されていてれば、指の⾎流もほとんど問題ありませんが、まれに指先や手に冷感が出現したり⼿が動かしにくくなったりすることがあります。

また、⽪弁を採取することで親指と⼈差し指の周辺がしびれることがあります。

4)遊離空腸移植

■空腸移植の概略

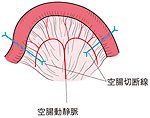

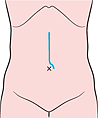

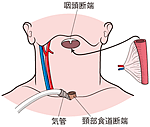

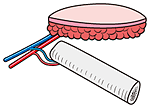

小腸の一部である空腸をその栄養⾎管(空腸動静脈)とともに開腹⼿術で採取し、移植する⽅法です。(図Ⅴ-3-10)は腹部の切開創、(図Ⅴ-3-11)は空腸採取の様⼦を⽰します。基本的な適応としては、

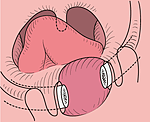

がん切除後の全周性の消化管粘膜⽋損の再建で、同じような⼝径を有する下咽頭・頸部⾷道の再建に⽤いられます(図Ⅴ-3-12)。

代表的な対象疾患としては、進⾏した下咽頭がん、頸部⾷道がん、喉頭がんなどがあげられます。

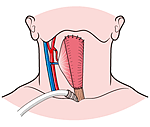

(図Ⅴ-3-13)は採取した空腸を頸部の⽋損に移植して、栄養⾎管を頸部の⾎管とつなぎ合わせた様⼦を⽰しています。また、中・下咽頭の粘膜の部分⽋損に対しては、切り開いてパッチ状にした空腸を移植し再建することもあります。病状によっては、そのような移植法で喉頭を温存することが可能な場合もあります。下咽頭部の全周性⽋損には⽪膚を筒状にした⽪弁による再建⽅法もありますが、空腸は内腔が粘膜で覆われ、下咽頭、頸部⾷道に近い構造を有しているため、⾷物の通りがよりスムースになる利点があります。また、遊離空腸は⼤変⾎流に富んだ組織であり、上記のような絶えず唾液にさらされる部位の再建でも、他の再建⽅法に⽐べ良好な創治癒が得られています。進⾏下咽頭がんなどに対する

咽頭・喉頭・頸部⾷道摘出(咽喉⾷摘)術に対する再建法としては、その安全性・確実性から本法が第⼀選択の⼿術法とされています。

■採取部の障害

採取される空腸は⼗⼆指腸に近い部分で、20~30cmほどですが、⼩腸(空腸と回腸を合わせて)は全⻑で6mほどあるため、採取による栄養障害などは⽣じません。

⼀⽅、⽋点として、開腹操作を必要とするため患者さんへの侵襲が決して⼩さくはありません。また、術後合併症として、開腹操作に伴う腸閉塞が⽣じることがあります。また、空腸の採取には、臍(へそ)より上に10cm程度の切開(上腹部切開)が必要であり、縦⽅向の傷あとが残ります。

5)⾎管柄付き遊離腓⾻⽪弁

■腓骨皮弁の概略

下腿(膝から下のすねの部分)の外側から、⾻・⽪膚・⽪下脂肪・筋⾁の⼀部を採取して移植する⽅法です。下腿には太い脛⾻ と細い腓⾻ の2本があり、体重はほぼ全てを太い脛⾻で⽀えているため、

腓⾻は再建に用いるために採取することができます。(図Ⅴ-3-14)は腓⾻とその上にある⽪膚を採取するためのデザイン、(図Ⅴ-3-15)は骨皮弁を採取する直前の状態です。移植のために⽐較的⻑い⾎管(腓⾻動静脈)が採取できること、

数箇所で⾻を切っても⾎流が安定しているので顎の⾻の形を再現するのに有利であることが利点です(図Ⅴ-3-16)。

頭頸部では下顎⾻や上顎⾻の再建によく⽤いられます。(図Ⅴ-3-17)は下顎⾻を切除した部分に、⾻移植をして⾦属のプレートおよびスクリューで固定した状態を⽰します。

腓骨上の⽪膚を採取した場合、採取部の閉鎖に他の部位からの⽪膚移植が必要になることが多いのが⽋点です。(図Ⅴ-3-18)は腓⾻⽪弁採取部に⽪膚移植を⾏った後の瘢痕です。また、静脈瘤やバージャー病(TAO)、閉塞性動脈硬化症(ASO)など下肢の⾎管に病気がある場合は腓⾻⽪弁を使⽤できません。

■⽪弁採取部の後遺症

- 傷痕・・線状の傷跡、または⽪膚移植のあとが残ります。皮膚移植を行った場合は、皮膚の生着が悪く、治癒に時間がかかる場合があります(図Ⅴ-3-18)。

- 知覚障害・・⽪弁採取部から⾜の外側にかけて感覚の鈍い所や、しびれた様な感覚が残ることがあります。

- 筋⼒低下・・⽇常⽣活に⽀障はありませんが、筋⼒が落ちたと感じる場合があります。

- 槌状趾(hammer toe)・・⾜の指を曲げる筋⾁や腱が拘縮して⾜指が伸びなくなることがあります。主に母趾と第二趾に生じることが多く、歩行時に引っかかるような場合は屈筋腱を切断し、指を伸ばせるようにする簡単な手術を行うことがあります。

- 歩⾏について・・歩けなくなることはありませんが、多少不⾃由を感じる場合があります。

6)⾎管柄付き遊離肩甲⾻⽪弁

■肩甲骨皮弁の概略

肩甲⾻の外側の部分とその近くの皮膚や筋肉を同時に採取して⽋損部に移植するものです。(図Ⅴ-3-19)は肩甲⾻とその上の⽪膚⽪下組織を採取するためのデザインです。⾻組織と軟部組織を同時に移植できるため、頭頸部領域では1980年代後半から腫瘍切除後の上顎や下顎の再建などに⽤いられています。この⾻⽪弁の特徴としては、まず⾎流が豊富で安定しかつサイズの⼤きな⽪膚・⽪下組織(⽪弁)を⾻とともに採取できるということがあげられます。また、⽪膚・⽪下組織部分と⾻部分との間に組織的な癒合が少なく両者の位置的⾃由度が⾼いという特徴があります。

(図Ⅴ-3-20)は⽪膚・⽪下組織と採取した⾻の位置関係を⽰します。さらに⾻への栄養⾎⾏が2系統あるのでこれを利⽤すれば⾎⾏を⼗分に温存したまま⽴体的な⾻の再建も可能であることなどがあげられます。これらは、複雑な顔⾯形態の再建には⼤変有⽤な利点です。かつては、手術中に患者さんを横向き(側臥位)にして採取することが多かったため、手術が長時間かかるという欠点がありましたが、近年では仰向け(仰臥位)のままで採取する方法も行われるようになっており、手術時間も腓骨皮弁とそれほど変わらなくなっています。

■⽪弁採取部の後遺症

⽪膚の採取部位は、よほど⼤きな⽪膚を採取しない限り縫合して閉鎖することが可能ですが、縫合部に緊張がかかりやすい部位ですので、やや隆起した肥厚性瘢痕となることもあります。また、肩甲⾻採取に

伴い、術直後は肩関節周囲の疼痛が生じます。疼痛で肩を動かさずにいると、将来的な肩関節可動域制限につながるため、特に高齢の方では術後のリハビリが重要になります。

7)⾎管柄付き遊離腸⾻⽪弁

■腸⾻⽪弁の概略

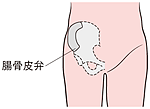

腸⾻は、「腰⾻」と⼀般にいわれる⾻でベルトの⾼さにある外側の⾻を指します。腸⾻⽪弁は主に下顎などの⾻を切除した後の再建に⽤いられます。腸⾻⽪弁は⼀対の⾎管(深腸⾻回旋動静脈)で

⾻と⽪膚・⽪下組織が栄養されており、厚みのある⽪膚成分と⾻を同時に移植することができます。(図Ⅴ-3-21)は腸⾻を採取する部位を⽰します。腸⾻の曲線が下顎の曲線と⽐較的似ているため、下顎形態の再現性に優れているといわれています。しかし⽪膚が厚すぎたり、⽪膚への⾎流が不安定な場合が多いため、⽪膚成分だけ他の部分から移植する場合もあります。

■⽪弁採取部の後遺症

腸骨採取に伴う疼痛は他の骨採取部に比べても強く、2~3週間続くことがあり、術後リハビリ・歩行の妨げになることがあります。通常運動障害は起こりませんが、⾻を採取したことにより腰⾻の左右差は⽣じます。しかし、⾐服に隠れてしまうため⽬⽴つことはありません。大腿の知覚神経が腸骨採取部近くを走行しているため、術後しばらく大腿前面にしびれが残ることがあります。

4.いろいろな移植⽅法(有茎組織移植)

1)⼤胸筋⽪弁

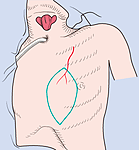

■⼤胸筋⽪弁の概略

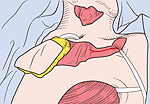

最も古典的な組織移植法の⼀つで、前胸部から組織を採取する⽅法です(図Ⅴ-4-1)。⽪膚、⽪下脂肪に⼤胸筋を含めて⽪弁を採取します。⽪弁を栄養する⾎管(胸肩峰動静脈)は鎖⾻の真ん中辺りを基点にしているので、この部分を軸にして⽪弁を頭部の⽅向にひっくり返して移植します。⾎管吻合は必要ありませんが栄養血管の根元が固定されているので移植範囲に若⼲の制限があります。皮膚は採取せず、大胸筋だけを移植することも多いです。

(図Ⅴ-4-2)は胸部から採取した⽪膚・⽪下脂肪・筋⾁を鎖⾻の⾼さまで移動したところです。通常採取した部分は縫合閉鎖可能ですが、⼤きな⽪弁を採取した場合は⽪膚移植が必要になることがあります。⼥性では乳房の変形が強く出るのであまり使⽤しません。

■⽪弁採取部の後遺症

- 傷跡・・線状の傷跡が残ります(図Ⅴ-4-3)。頸部の血管を通した部分が強くひきつれる事があります。

- 乳首・・同時に切除されたり、位置が変わったりする事があります。

- 筋力低下・・⽇常⽣活に⽀障はありませんが、筋⼒が落ちたと感じる事があります。

- 肩・腕の運動について・・動かせなくなる事は通常はありませんが、スポーツで多少不⾃由を感じる場合があります。

2)DP⽪弁(Delto-Pectoral皮弁)

■DP⽪弁の概略

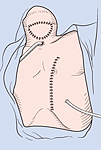

古典的な組織移植法の⼀つですが、通常は頭頸部再建の第⼀選択としては使⽤せず、頸部の⽪膚⽋損などの治療に⽤いられます。前胸部で鎖⾻に沿って幅約10cm、⻑さ約20cmの⽪膚と⽪下脂肪を採取する⽅法です(図Ⅴ-4-4)。

⼤胸筋は採取しません。⽪弁を栄養する⾎管は内胸動脈の枝で、肋骨と肋骨のあいだごとに胸⾻の端から片方向に向かって走行しているので、この部分を幅広く軸にして⽪弁を頭部の⽅向に回転して移植します。

⾎管吻合は必要ありませんが軸の部分が固定され、移植に制限があります。通常採取した部分(図Ⅴ-4-5の茶⾊の部分)は筋⾁がむき出しになるので、この部分に薄い⽪膚移植を⾏い閉鎖します。

■⽪弁採取部の後遺症

- 傷痕・・胸部に⽪膚移植を行った部分の傷跡が⽬⽴ちます。頸部へ移植した皮膚もひきつれることがあります。

- 肩・腕の運動について・・動かせなくなる事は通常はありませんが、傷痕のツッパリのため多少不⾃由を感じる場合があります。

5.顔⾯神経再建

1)顔⾯神経再建の概要

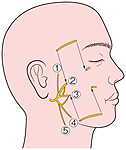

顔⾯神経は⽿下腺内を通って顔⾯の表情筋に分布し、顔⾯表情筋の運動を⽀配しています(⽿下腺と顔⾯神経の解剖参照) 。顔⾯神経に断裂や欠損を⽣じた場合、顔⾯の動的・静的な表情のゆがみ(いわゆる顔⾯神経⿇痺)を

⽣じます。⽿下腺部や頬部などに⽣じた頭頸部がんの外科治療では、顔⾯神経の合併切除が必要な場合があり神経⽋損を⽣じることがあります。顔面神経の枝は末梢で網目状に相互の連結があるので、ごく部分的な⽋損や短い⽋損であれば明らかな

顔⾯神経⿇痺を⽣じないこともありますが、中枢側の欠損や大きな欠損に対しては何らかの修復が必要になります。神経⽋損が⼤きく、顔⾯神経各枝の中枢と末梢の両断端が確認できる場合は、⾃家神経移植が第⼀選択となります。(図Ⅴ-5-1)は

5本の顔⾯神経のうち②と③が切除されており、この部分に神経移植を⾏うことを⽰しています。

2)神経移植の⽅法

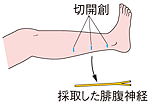

⾃家神経移植とは、患者さん⾃⾝の末梢神経を採取し、⽋損した神経の間に橋渡しとして移植してつなぎ合わせることで神経再⽣を導くものです。移植に使⽤される神経としては、下肢の腓腹神経が多く⽤いられます。

患側の頸部郭清にともなって耳介の感覚を感じる⼤⽿介神経や首の感覚を感じる頸神経叢を採取することもあります。しかし、これらの神経が原発巣近傍にある場合や、その領域のリンパ節転移を認めるかその疑いがある場合には、通常選択肢とは

なりません。腓腹神経採取には下腿外側に2cmほどの切開を数箇所加えます(図Ⅴ-5-2)。本神経は知覚神経であり、採取により下腿の外果(外くるぶし)から⾜の甲の外側部周辺の知覚鈍⿇が⽣じますが、数ヶ⽉でその範囲はかなり縮⼩し、⽇常⽣活では特に⼤きな⽀障は⽣じません。

なお、腫瘍の浸潤などで顔⾯神経の中枢端が吻合に利⽤できない時は、顔⾯神経末梢断端と健側顔⾯神経や患側の⾆下神経との間に神経移植を⾏うこともあります。

表情筋の動きの回復までにかかる時間は、神経⽋損の部位、移植神経の⻑さ、患者さんの年齢、術後放射線照射の有無などが影響しますが、通常数ヶ⽉と考えられます。

また、本項では詳しく述べませんが、術後、顔面の動きが十分に回復せず、陳旧性顔⾯神経⿇痺となった場合には、神経⾎管柄付き筋⾁移植による動的再建(笑いの表情の回復)などの形成外科的治療法が有効となります。

■腹直筋皮弁の概略

腹直筋はいわゆる腹筋の⼀つです。筋⾁を栄養する⾎管が同時に腹部の⽪膚も栄養しているため、腹直筋の⼀部または全部と腹部の⽪膚・⽪下組織を同時に採取して移植します。(図Ⅴ-3-1)

腹直筋⽪弁は、頭頸部再建に⽤いられる⽪弁のなかでも、採取できる⽪膚・⽪下脂肪・筋⾁の量が⽐較的⼤きいという利点があります。栄養⾎管(深下腹壁動静脈)が⻑く採取できることも利点となります。したがって、

⾆がんの⼿術では⾆全摘や亜全摘といった切除される量が多いときに、また上顎がん、中咽頭がんなど多くの頭頸部がんの切除後の再建にこの⽪弁が用いられます。ただし、患者さんによっては腹直筋採取に伴う機能障害が

問題になることもあるため、再建に筋肉が必要のない場合には、皮膚の栄養血管だけを取り出し、腹直筋をできるだけ温存した皮弁(腹直筋穿通枝皮弁)が用いられることもあります。

■⽪弁採取部の後遺症

⽪弁を採取することで、腹部に傷あとができますが⾐服に隠れます。(図Ⅴ-3-2)

術後に、腹筋⼒の低下が起こることがあります。また、合併症として腹壁瘢痕ヘルニアといって腸の⼀部が突出する症状を起こすことがあります。ヘルニアの程度が軽い場合はそのまま経過観察となることがほとんどですが、

程度が重い場合や腸閉塞を併発した場合はそれに対する手術・治療が必要になります。ヘルニアの発生を予防するために術後しばらく腹帯の装着を勧められることがあります。

2)遊離前外側⼤腿⽪弁

前外側⼤腿⽪弁の概略

⼤腿(太もも)の前側やや外側から組織を採取する⽅法です。(図Ⅴ-3-3)の⻘い線が⽪弁を採取する予定の部位で、⾚い線は⼤腿動脈とその分枝の⾛⾏を⽰します。⽪膚、⽪下脂肪とこれを栄養する⾎管(外側⼤腿回旋動静脈)だけで採取する事が可能ですが、必要に応じて⼤腿の筋膜、

筋⾁の⼀部を同時に移植する場合もあります(図Ⅴ-3-4)。

⼤腿⽪弁は腹直筋⽪弁に比べると皮下脂肪がやや薄いことが多く、⾆がん、中咽頭がんなど中程度の頭頸部の⽋損に対して有⽤な⽪弁です。通常採取した部分は縫合閉鎖することが可能ですが、⼤きな⽪弁を採取

した場合は⽪膚移植が必要になることがあります。栄養血管の位置に個人差があるため、手術前に超音波検査で血管の状態や位置を確認することが一般的です。

皮弁採取部の後遺症

- 傷跡・・採取皮弁のサイズが大きくなければ一期的に縫合し、線状の傷跡が残ります(図Ⅴ-3-5)。体質によっては傷痕がケロイド状になり、痛みやかゆみ、つっぱりが強く出ることがあります。

- 知覚障害・・⽪弁採取部から膝上にかけて感覚の鈍い所や、しびれた様な感覚が残ることがあります。

- 筋⼒低下・・⽇常⽣活に⽀障はありませんが、筋⼒が落ちたと感じる場合があります。

- 歩⾏について・・歩けなくなることはありませんが、スポーツや階段の昇り降りで多少不⾃由を感じる場合があります。

3)遊離前腕⽪弁

■前腕⽪弁の概略

腕は、肘を境に肩に近い⽅を上腕、⼿に近い⽅を前腕といいます。前腕には、親指側を流れる橈⾻(とうこつ)動脈と⼩指側を流れる尺⾻(しゃっこつ)動脈と2本の⾎管が存在します(図Ⅴ-3-6)。

前腕⽪弁では、前腕部分の親指側を流れる橈⾻動脈、静脈とそれによって栄養される⽪膚を⽤います。ちょうど腕時計のベルトがあたる辺りから採取します(図Ⅴ-3-7)。

前腕⽪弁は、薄い⽪膚を採取し細⼯がしやすいという特徴を有します。また、⾎管が⻑いことや、⽪膚への⾎流も安定しており信頼性の⾼い⽪弁の⼀つです(図Ⅴ-3-8)。

通常、利き腕とは反対の前腕皮弁を選択しますが、尺骨動脈と橈骨動脈の血流バランスも参考にして決定します。

頭頸部再建では、⾆半側切除や咽頭の部分切除後などの比較的小さい欠損に⽤いられます。

■⽪弁採取部の後遺症

皮弁採取後、前腕部分には薄い皮膚移植が必要になり、手首に近い部分に目立つ傷あとが残ります。(図Ⅴ-3-9)は膚移植をした後の前腕部の状態でやや⾊素沈着が認められます。また橈⾻動脈を犠牲にしても、尺⾻動脈が温存されていてれば、指の⾎流もほとんど問題ありませんが、まれに指先や手に冷感が出現したり⼿が動かしにくくなったりすることがあります。 また、⽪弁を採取することで親指と⼈差し指の周辺がしびれることがあります。

4)遊離空腸移植

■空腸移植の概略

小腸の一部である空腸をその栄養⾎管(空腸動静脈)とともに開腹⼿術で採取し、移植する⽅法です。(図Ⅴ-3-10)は腹部の切開創、(図Ⅴ-3-11)は空腸採取の様⼦を⽰します。基本的な適応としては、 がん切除後の全周性の消化管粘膜⽋損の再建で、同じような⼝径を有する下咽頭・頸部⾷道の再建に⽤いられます(図Ⅴ-3-12)。

代表的な対象疾患としては、進⾏した下咽頭がん、頸部⾷道がん、喉頭がんなどがあげられます。

(図Ⅴ-3-13)は採取した空腸を頸部の⽋損に移植して、栄養⾎管を頸部の⾎管とつなぎ合わせた様⼦を⽰しています。また、中・下咽頭の粘膜の部分⽋損に対しては、切り開いてパッチ状にした空腸を移植し再建することもあります。病状によっては、そのような移植法で喉頭を温存することが可能な場合もあります。下咽頭部の全周性⽋損には⽪膚を筒状にした⽪弁による再建⽅法もありますが、空腸は内腔が粘膜で覆われ、下咽頭、頸部⾷道に近い構造を有しているため、⾷物の通りがよりスムースになる利点があります。また、遊離空腸は⼤変⾎流に富んだ組織であり、上記のような絶えず唾液にさらされる部位の再建でも、他の再建⽅法に⽐べ良好な創治癒が得られています。進⾏下咽頭がんなどに対する

咽頭・喉頭・頸部⾷道摘出(咽喉⾷摘)術に対する再建法としては、その安全性・確実性から本法が第⼀選択の⼿術法とされています。

■採取部の障害

採取される空腸は⼗⼆指腸に近い部分で、20~30cmほどですが、⼩腸(空腸と回腸を合わせて)は全⻑で6mほどあるため、採取による栄養障害などは⽣じません。 ⼀⽅、⽋点として、開腹操作を必要とするため患者さんへの侵襲が決して⼩さくはありません。また、術後合併症として、開腹操作に伴う腸閉塞が⽣じることがあります。また、空腸の採取には、臍(へそ)より上に10cm程度の切開(上腹部切開)が必要であり、縦⽅向の傷あとが残ります。

5)⾎管柄付き遊離腓⾻⽪弁

■腓骨皮弁の概略

下腿(膝から下のすねの部分)の外側から、⾻・⽪膚・⽪下脂肪・筋⾁の⼀部を採取して移植する⽅法です。下腿には太い脛⾻ と細い腓⾻ の2本があり、体重はほぼ全てを太い脛⾻で⽀えているため、 腓⾻は再建に用いるために採取することができます。(図Ⅴ-3-14)は腓⾻とその上にある⽪膚を採取するためのデザイン、(図Ⅴ-3-15)は骨皮弁を採取する直前の状態です。移植のために⽐較的⻑い⾎管(腓⾻動静脈)が採取できること、 数箇所で⾻を切っても⾎流が安定しているので顎の⾻の形を再現するのに有利であることが利点です(図Ⅴ-3-16)。

頭頸部では下顎⾻や上顎⾻の再建によく⽤いられます。(図Ⅴ-3-17)は下顎⾻を切除した部分に、⾻移植をして⾦属のプレートおよびスクリューで固定した状態を⽰します。

腓骨上の⽪膚を採取した場合、採取部の閉鎖に他の部位からの⽪膚移植が必要になることが多いのが⽋点です。(図Ⅴ-3-18)は腓⾻⽪弁採取部に⽪膚移植を⾏った後の瘢痕です。また、静脈瘤やバージャー病(TAO)、閉塞性動脈硬化症(ASO)など下肢の⾎管に病気がある場合は腓⾻⽪弁を使⽤できません。

■⽪弁採取部の後遺症

- 傷痕・・線状の傷跡、または⽪膚移植のあとが残ります。皮膚移植を行った場合は、皮膚の生着が悪く、治癒に時間がかかる場合があります(図Ⅴ-3-18)。

- 知覚障害・・⽪弁採取部から⾜の外側にかけて感覚の鈍い所や、しびれた様な感覚が残ることがあります。

- 筋⼒低下・・⽇常⽣活に⽀障はありませんが、筋⼒が落ちたと感じる場合があります。

- 槌状趾(hammer toe)・・⾜の指を曲げる筋⾁や腱が拘縮して⾜指が伸びなくなることがあります。主に母趾と第二趾に生じることが多く、歩行時に引っかかるような場合は屈筋腱を切断し、指を伸ばせるようにする簡単な手術を行うことがあります。

- 歩⾏について・・歩けなくなることはありませんが、多少不⾃由を感じる場合があります。

6)⾎管柄付き遊離肩甲⾻⽪弁

■肩甲骨皮弁の概略

肩甲⾻の外側の部分とその近くの皮膚や筋肉を同時に採取して⽋損部に移植するものです。(図Ⅴ-3-19)は肩甲⾻とその上の⽪膚⽪下組織を採取するためのデザインです。⾻組織と軟部組織を同時に移植できるため、頭頸部領域では1980年代後半から腫瘍切除後の上顎や下顎の再建などに⽤いられています。この⾻⽪弁の特徴としては、まず⾎流が豊富で安定しかつサイズの⼤きな⽪膚・⽪下組織(⽪弁)を⾻とともに採取できるということがあげられます。また、⽪膚・⽪下組織部分と⾻部分との間に組織的な癒合が少なく両者の位置的⾃由度が⾼いという特徴があります。

(図Ⅴ-3-20)は⽪膚・⽪下組織と採取した⾻の位置関係を⽰します。さらに⾻への栄養⾎⾏が2系統あるのでこれを利⽤すれば⾎⾏を⼗分に温存したまま⽴体的な⾻の再建も可能であることなどがあげられます。これらは、複雑な顔⾯形態の再建には⼤変有⽤な利点です。かつては、手術中に患者さんを横向き(側臥位)にして採取することが多かったため、手術が長時間かかるという欠点がありましたが、近年では仰向け(仰臥位)のままで採取する方法も行われるようになっており、手術時間も腓骨皮弁とそれほど変わらなくなっています。

■⽪弁採取部の後遺症

⽪膚の採取部位は、よほど⼤きな⽪膚を採取しない限り縫合して閉鎖することが可能ですが、縫合部に緊張がかかりやすい部位ですので、やや隆起した肥厚性瘢痕となることもあります。また、肩甲⾻採取に 伴い、術直後は肩関節周囲の疼痛が生じます。疼痛で肩を動かさずにいると、将来的な肩関節可動域制限につながるため、特に高齢の方では術後のリハビリが重要になります。

7)⾎管柄付き遊離腸⾻⽪弁

■腸⾻⽪弁の概略

腸⾻は、「腰⾻」と⼀般にいわれる⾻でベルトの⾼さにある外側の⾻を指します。腸⾻⽪弁は主に下顎などの⾻を切除した後の再建に⽤いられます。腸⾻⽪弁は⼀対の⾎管(深腸⾻回旋動静脈)で ⾻と⽪膚・⽪下組織が栄養されており、厚みのある⽪膚成分と⾻を同時に移植することができます。(図Ⅴ-3-21)は腸⾻を採取する部位を⽰します。腸⾻の曲線が下顎の曲線と⽐較的似ているため、下顎形態の再現性に優れているといわれています。しかし⽪膚が厚すぎたり、⽪膚への⾎流が不安定な場合が多いため、⽪膚成分だけ他の部分から移植する場合もあります。

■⽪弁採取部の後遺症

腸骨採取に伴う疼痛は他の骨採取部に比べても強く、2~3週間続くことがあり、術後リハビリ・歩行の妨げになることがあります。通常運動障害は起こりませんが、⾻を採取したことにより腰⾻の左右差は⽣じます。しかし、⾐服に隠れてしまうため⽬⽴つことはありません。大腿の知覚神経が腸骨採取部近くを走行しているため、術後しばらく大腿前面にしびれが残ることがあります。

4.いろいろな移植⽅法(有茎組織移植)

1)⼤胸筋⽪弁

■⼤胸筋⽪弁の概略

最も古典的な組織移植法の⼀つで、前胸部から組織を採取する⽅法です(図Ⅴ-4-1)。⽪膚、⽪下脂肪に⼤胸筋を含めて⽪弁を採取します。⽪弁を栄養する⾎管(胸肩峰動静脈)は鎖⾻の真ん中辺りを基点にしているので、この部分を軸にして⽪弁を頭部の⽅向にひっくり返して移植します。⾎管吻合は必要ありませんが栄養血管の根元が固定されているので移植範囲に若⼲の制限があります。皮膚は採取せず、大胸筋だけを移植することも多いです。

(図Ⅴ-4-2)は胸部から採取した⽪膚・⽪下脂肪・筋⾁を鎖⾻の⾼さまで移動したところです。通常採取した部分は縫合閉鎖可能ですが、⼤きな⽪弁を採取した場合は⽪膚移植が必要になることがあります。⼥性では乳房の変形が強く出るのであまり使⽤しません。

■⽪弁採取部の後遺症

- 傷跡・・線状の傷跡が残ります(図Ⅴ-4-3)。頸部の血管を通した部分が強くひきつれる事があります。

- 乳首・・同時に切除されたり、位置が変わったりする事があります。

- 筋力低下・・⽇常⽣活に⽀障はありませんが、筋⼒が落ちたと感じる事があります。

- 肩・腕の運動について・・動かせなくなる事は通常はありませんが、スポーツで多少不⾃由を感じる場合があります。

2)DP⽪弁(Delto-Pectoral皮弁)

■DP⽪弁の概略

古典的な組織移植法の⼀つですが、通常は頭頸部再建の第⼀選択としては使⽤せず、頸部の⽪膚⽋損などの治療に⽤いられます。前胸部で鎖⾻に沿って幅約10cm、⻑さ約20cmの⽪膚と⽪下脂肪を採取する⽅法です(図Ⅴ-4-4)。

⼤胸筋は採取しません。⽪弁を栄養する⾎管は内胸動脈の枝で、肋骨と肋骨のあいだごとに胸⾻の端から片方向に向かって走行しているので、この部分を幅広く軸にして⽪弁を頭部の⽅向に回転して移植します。 ⾎管吻合は必要ありませんが軸の部分が固定され、移植に制限があります。通常採取した部分(図Ⅴ-4-5の茶⾊の部分)は筋⾁がむき出しになるので、この部分に薄い⽪膚移植を⾏い閉鎖します。

■⽪弁採取部の後遺症

- 傷痕・・胸部に⽪膚移植を行った部分の傷跡が⽬⽴ちます。頸部へ移植した皮膚もひきつれることがあります。

- 肩・腕の運動について・・動かせなくなる事は通常はありませんが、傷痕のツッパリのため多少不⾃由を感じる場合があります。

5.顔⾯神経再建

1)顔⾯神経再建の概要

顔⾯神経は⽿下腺内を通って顔⾯の表情筋に分布し、顔⾯表情筋の運動を⽀配しています(⽿下腺と顔⾯神経の解剖参照) 。顔⾯神経に断裂や欠損を⽣じた場合、顔⾯の動的・静的な表情のゆがみ(いわゆる顔⾯神経⿇痺)を ⽣じます。⽿下腺部や頬部などに⽣じた頭頸部がんの外科治療では、顔⾯神経の合併切除が必要な場合があり神経⽋損を⽣じることがあります。顔面神経の枝は末梢で網目状に相互の連結があるので、ごく部分的な⽋損や短い⽋損であれば明らかな 顔⾯神経⿇痺を⽣じないこともありますが、中枢側の欠損や大きな欠損に対しては何らかの修復が必要になります。神経⽋損が⼤きく、顔⾯神経各枝の中枢と末梢の両断端が確認できる場合は、⾃家神経移植が第⼀選択となります。(図Ⅴ-5-1)は 5本の顔⾯神経のうち②と③が切除されており、この部分に神経移植を⾏うことを⽰しています。

2)神経移植の⽅法

⾃家神経移植とは、患者さん⾃⾝の末梢神経を採取し、⽋損した神経の間に橋渡しとして移植してつなぎ合わせることで神経再⽣を導くものです。移植に使⽤される神経としては、下肢の腓腹神経が多く⽤いられます。 患側の頸部郭清にともなって耳介の感覚を感じる⼤⽿介神経や首の感覚を感じる頸神経叢を採取することもあります。しかし、これらの神経が原発巣近傍にある場合や、その領域のリンパ節転移を認めるかその疑いがある場合には、通常選択肢とは なりません。腓腹神経採取には下腿外側に2cmほどの切開を数箇所加えます(図Ⅴ-5-2)。本神経は知覚神経であり、採取により下腿の外果(外くるぶし)から⾜の甲の外側部周辺の知覚鈍⿇が⽣じますが、数ヶ⽉でその範囲はかなり縮⼩し、⽇常⽣活では特に⼤きな⽀障は⽣じません。

なお、腫瘍の浸潤などで顔⾯神経の中枢端が吻合に利⽤できない時は、顔⾯神経末梢断端と健側顔⾯神経や患側の⾆下神経との間に神経移植を⾏うこともあります。

表情筋の動きの回復までにかかる時間は、神経⽋損の部位、移植神経の⻑さ、患者さんの年齢、術後放射線照射の有無などが影響しますが、通常数ヶ⽉と考えられます。

また、本項では詳しく述べませんが、術後、顔面の動きが十分に回復せず、陳旧性顔⾯神経⿇痺となった場合には、神経⾎管柄付き筋⾁移植による動的再建(笑いの表情の回復)などの形成外科的治療法が有効となります。