A. 我々の研究の特徴(概説)

1. 孤発性ALS1に特化している

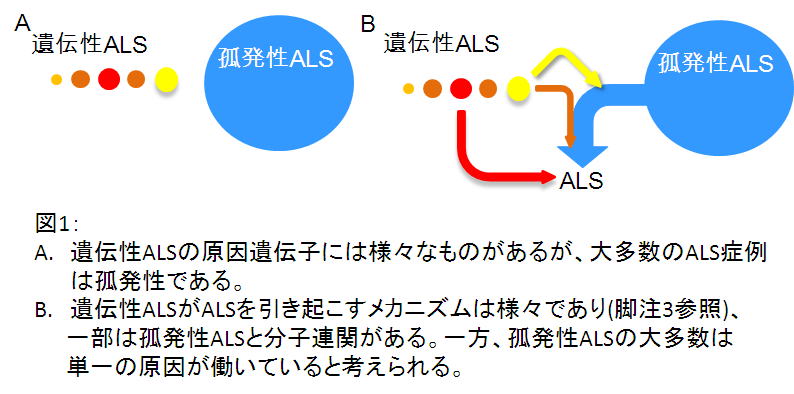

(ア) 疾患研究の多くは遺伝子異常による疾患を対象にしている2が、神経変性疾患の大多数は孤発性であり、孤発性ALSに正面から立ち向かう研究グループは世界的にもユニークである。

図1A

図1A

(イ) 何故孤発性ALSに特化した研究が必要なのか

- ①孤発性ALSと遺伝性ALS(多くは家族性なので家族性ALSとほぼ同義)とは原因が異なっている。一般的に、同一の病名が付いていながら遺伝性の疾患と孤発性の疾患とは必ずしも病因が同じではない。病名の付け方が主に臨床病理学的分類に基づいていることに依り、病理的特徴が類似している場合(ALSの場合には上位下位運動ニューロン変性)には同一の病名が付けられるためである。ALS以外にも、アルツハイマー病、パーキンソン病などの神経変性疾患の多くにも当て嵌まる。

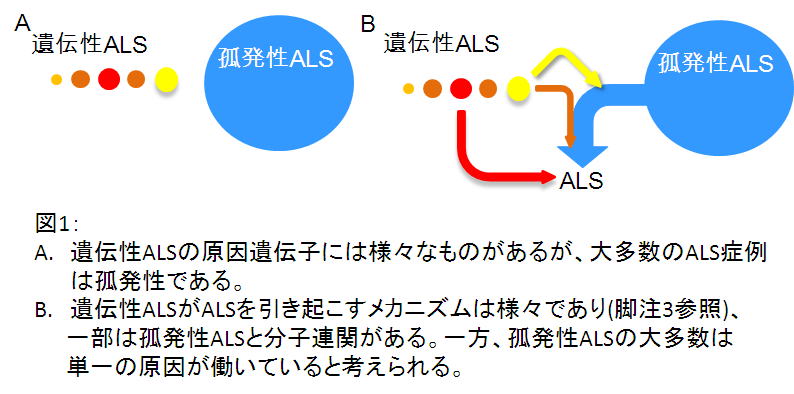

- ②遺伝性ALSには30種類以上の責任遺伝子が同定されており3、ALSの臨床像を呈する原因は多彩であると考えられる。他方、孤発性ALSは臨床像、神経病理学的特徴、下記に述べる分子異常とも類似性が高く、大多数は単一の原因により引き起こされると考えられる。

- ③ALS患者の9割4は孤発性であり、壮年期以降の発症率の高い致死性疾患であるALSの克服に繋がるため社会的要請度が高い。

2. 患者の病的組織(脊髄)から得られた疾患特異的分子異常の発見に端を発しており、疾患特異的な分子変化であることを多数例、疾患対照を含めた検討から明らかにしている(B-1 参照)。

3. その分子異常が運動ニューロン死の直接原因であることを、分子病態動物モデルの開発・解析から証明している(B-2 参照)。

4. この分子異常の上流の変化、細胞死に至る分子カスケードの研究を行い、遺伝性ALSとの接点からALS全体の病態を引き起こす分子メカニズムを解析している(B-3 参照)。

5. 突き止めた特異的分子異常を標的とした治療法開発研究を行っている(B-4 参照)。

(ア)明らかにした分子異常の正常化を指標とした介入法の開発

(イ)分子病態モデル動物による治療効果のin vivoにおける評価

(ウ)臨床応用を目指した治療法の開発

図1A

図1A