多細胞構築研究室

伊原の研究

研究略歴

1997年:神戸大学理学部卒

1999年:神戸大学大学院修士課程修了

2003年:大阪大学大学院医学研究科生体制御医学専攻(谷口直之教授)

学位取得(学術振興会特別研究員DC1)

2003-2008年:理化学研究所CDB細胞移動研究チーム研究員(基礎科学特別研究員)

2008-2010年:学術振興会海外特別研究員(米国Duke大学David R Sherwood研究室)

2010年10月より国立遺伝学研究所構造遺伝学研究センター 多細胞構築研究室助教

採択された研究助成

2011年度 新学術研究領域、動く細胞とクロストークによる秩序の形成に公募研究

2011年度 武田科学振興財団:ライフサイエンス研究奨励

2011年度 アステラス病態代謝研究会:研究助成金

2012年度 中島記念国際交流財団:日本人若手研究者研究助成金

細胞浸潤は癌細胞のみならず、原腸陥入などの発生過程においても観察される普遍的な現象です。基底膜に生じた穴を介する細胞移動のことを細胞浸潤と呼びますが、その解析は非常に困難です。その主たる理由は、基底膜を人工的に合成できないこと、つまりin vivoにおける適切な実験系がないためです。そこで現在求められている事は、細胞浸潤の可視化、さらに高い分解能をもちいた観察により、浸潤機構を理解する事だと考えています。

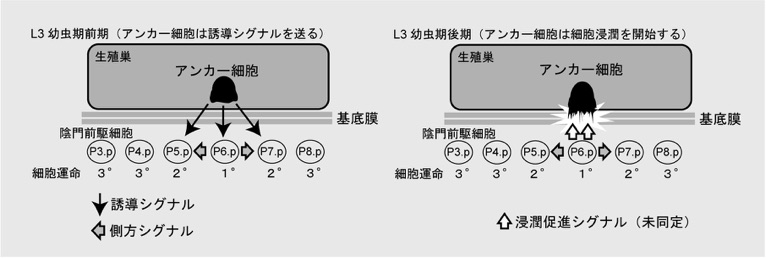

下図に示した線虫アンカー細胞の基底膜を介する細胞浸潤は、近年確立されたin vivo実験モデルであり、(Sherwood DR, et al., Dev. Cell, 2003; Sherwood DR, et al., Cell, 2005)、遺伝学、細胞生物学を組み合わせて解析できる有用なモデルです。(図1)。私は従来の緑色、赤色蛍光蛋白質に加え、光転換型の蛍光蛋白質と共焦点レーザー顕微鏡を組み合わせた3次元構築を行うことにより、細胞浸潤時における新たな実験モデルを構築しました(基底膜に生じた穴のサイズを測定できる実験モデル、図2)。現在はこの線虫アンカー細胞の実験モデルをを用いて研究をおこなっています。

図1 アンカー細胞の浸潤は様々な細胞外シグナルによって制御されている。

細胞浸潤及び細胞移動に異常をきたす変異体の解析

これまでに、私はアンカー細胞の浸潤異常と生殖巣の移動異常を示す新規変異体を独立に1系統ずつ同定しています。細胞浸潤に異常をきたした変異体では、約70%程度のアンカー細胞の浸潤異常が観察されます。浸潤異常をもたらす原因遺伝子は糖鎖合成遺伝子をコードしており、線虫から哺乳類まで進化的に保存されていることが明らかになっています。図1に示しているように、陰門前駆細胞は浸潤を引き寄せる未同定のシグナルを送ることが知られており、この浸潤促進シグナルが変異体で異常になっている可能性を考慮して、解析を進めています。 また化学的突然変異誘起剤(EMS)を用いて、細胞浸潤過程に異常を示す複数の変異体を確立したのでその解析も行う予定です。さらにある種のトランスポーターの変異体で、高頻度の生殖巣細胞の移動異常を見出しました。この変異体についても解析を進めたいと考えています。

基底膜の可視化による基底膜の動態解析

基底膜主要構成成分であるラミニン可視化に成功したので (movie1、細胞浸潤前の基底膜の可視化)、さらに応用して、もう一つの主要構成成分のType IVコラーゲンの動態解析、また緑色蛍光蛋白質GFPを利用したFRAP法(Fluorescence Recovery After Photobleaching)により、基底構成成分の代謝を解析しています。

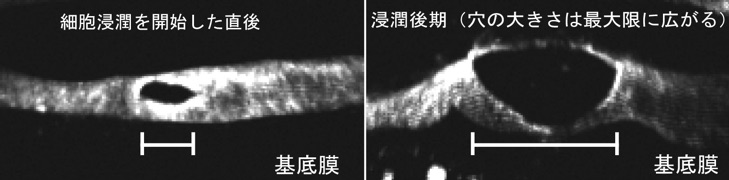

基底膜の穴のサイズの研究

細胞が浸潤するときに基底膜に穴をあけることはよく知られていますが、その大きさ(穴の直径)がどのように制御されているのか?まったく不明でした。私は線虫C.elegansをもちいて基底膜の可視化を行い(図2)、細胞浸潤時に穴のサイズがどのように制御されているのか?その実験モデルを報告しました。(Ihara S, et al., Nature Cell Biology, 2011)穴の大きさは、細胞浸潤前期と後期で約3倍程度大きくなるが、そのときに浸潤する細胞は、穴の拡大過程には必要ないことが明らかになりました。(細胞浸潤前期:movie2、細胞浸潤後期:movie3、アンカー細胞の直径より穴の直径が大きくなる様子がタイムラプスで観察できます。Mov 4.mov)

穴の大きさを測定できる実験モデルは、世界で初めて報告したin vivo実験モデルであり、新しい研究分野を切り開くことができるポテンシャルを秘めていると考えています。現在、線虫C.elegansと化学的突然変異誘起剤(EMS)を用いて、穴のサイズが異常になる変異体を確立を計画しており、その成果は、今後数年間この分野をリードしていくための基礎的土台になると考えています。

図2 基底膜の三次元構築象による穴の可視化

非対称分裂を制御するWnt分子の翻訳後修飾と時空間的制御の解析

大学院生の吉田君と技官の横尾さんと一緒に、線虫の非対称分裂を制御するWnt分子の翻訳後修飾の解析を行っています。線虫のメリットである分子イメージング法を活用して面白い成果を出したいと思っています。詳しくはこちら

Copyright (C) 2010 NIG Multicellular organization lab. All Rights Reserved.