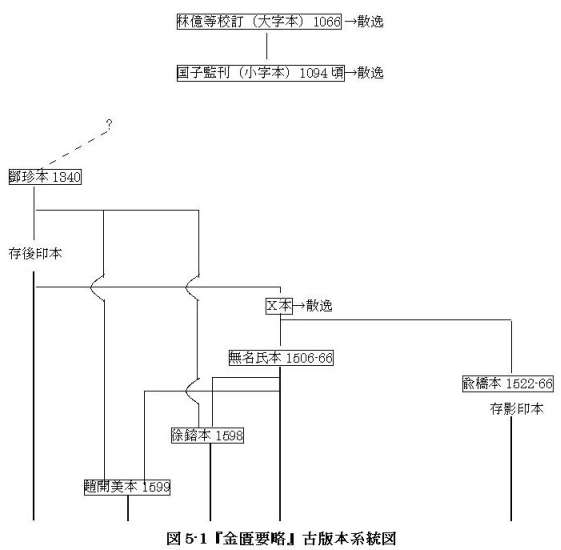

前章までの議論によって、現存古版本の関係をほぼ確定し得た(図5‐1)。すなわち、現存古版本は①鄧珍本、②X本系、③混合系の三種に分類でき

る。

①元・鄧珍本

②X本系 明・無名氏本、明・兪橋本

③混合系 明・徐鎔本、明・趙開美本

現存するX本系版本は両者とも共通する祖版(X本)に基づいている。このX本の底本は鄧珍本であり、鄧珍本を遡る別の版本を参考にしている形跡を 見出すことができなかった。したがってX本系版本が鄧珍本より妥当と考えられる字句に作る箇所であっても、北宋祖版の字句と断定することはできない。

混合系のうち、徐鎔本は鄧珍本と無名氏本を校合し、趙開美本は鄧珍本ないし鄧珍本を祖版とする版本と無名氏本を校合していると推定しえた。また混 合系版本には校訂者の見解による字句もある。したがって、混合系版本はテキストとするには問題があり、字句解釈の参考程度に利用すべきである。もちろんX 本系版本同様、混合系版本も鄧珍本を遡る版本を参考にしておらず、妥当と考えられる字句に作る箇所であっても、北宋祖版の字句と速断することはできない

図5‐1から知れるように『金匱』の北宋祖版に直接遡ることのできる古版本はなく、しかもすべての古版本が鄧珍本から派生している。さらに、現行

の『金匱要略』の版本はすべて古版本の系統に基づくため、結局みな鄧珍本より派生している。したがって、鄧珍本が最善本であることはいうまでもないが、鄧

珍本の字句に全く問題がないわけではない。次節では鄧珍本の問題箇所をいくつか挙げる。

第一、二章で述べたように、現存最古版である鄧珍本といえども、「生薑」「乾薑」を全書にわたり「生姜」「乾姜」に作ったり、主治条文の処方名を 略記するなど北宋版の旧態とは認めがたいものがある。さらに薬量の記載や方後の文章を明らかに欠落したり、明らかな誤字・嫌疑の持たれる字句に作るなど、 問題箇所も少なくない。これらには北宋祖版に由来する場合と、北宋祖版から鄧珍本刊行までを含めた伝承過程に由来する場合の二つによるものがあると考えら れる。

北宋祖版由来の問題箇所として、宋臣注の不備、篇下注に記載される条文数や処方数の不備が挙げられる。

宋臣注の不備については第四章で触れた。『金匱』において重複してあらわれる処方は、その度に配剤薬を示さずに、「方見~」などと参照すべき箇所 を宋臣注に記す。この注のいくつかに不備が見られる。

篇下注に記載される条文数や処方数にも不備がある。篇下注は各篇頭に「論~首 脈証~条 方~首」の形式で示されるが、本文の条文数と合わないこ とが多い。また、どのような基準で条文を論・脉証・方の三つに分類・算出しているのか不明であり、兪橋本・徐鎔本では校訂者によって、数えなおされてい る。伝承過程で生じた訛誤もあるかもしれないが、あるいは北宋祖版においても一貫した算出法によらずに記載されていた可能性がある。

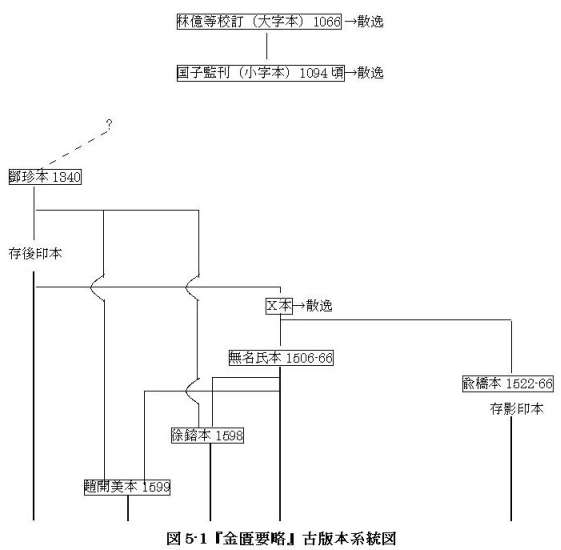

『金匱』の細字双行文は配剤薬の分量記載を除けば、基本的に宋臣注と考えてよい。しかし、『金匱』各古版の細字文には、あるいは宋臣注ではなく、 経文ではないかと疑われるものもある(図5‐2)。

図5‐2のa・bは兪橋本・徐鎔本では大

字の経文とするが、他の古版本では全て細字文となっている。またd・eも徐鎔本以外の古版本では細字文と

している。c・fはすべての古版本で細字文となっている。

図5‐2のa・bは兪橋本・徐鎔本では大

字の経文とするが、他の古版本では全て細字文となっている。またd・eも徐鎔本以外の古版本では細字文と

している。c・fはすべての古版本で細字文となっている。

ところで図5‐2の細字双行文は全て鄧珍本の行末にあるが、他の古版本では必ずしもそうではない。鄧珍本の字詰めにおいて、これらが経文として大 字で記述されるならば、もう一行を増やす必要がある。したがって鄧珍本は行数を増やせない何らかの理由があり、これらを細字双行文としたのかもしれない。 ただしこれだけでは本来は経文であったと推定はできない。

aは茯苓杏仁甘草湯方後の文章である。『外台』および『千金』の茯苓湯も処方名こそ異なるが、主治・薬味・方後の文章における内容は当処方と類似 しており、『金匱』の細字文「不差更服」に相当する字句が、『外台』では大字で「不差更合」(1)、『千金』は大字で「未差再合 服」(2)となっている。『金匱』と『外台』の字句は似ており、あるいは宋臣が『外台』によって『金匱』に「不差更服」と注したの かもしれない。ならばこ の細字文が宋臣注である可能性も否定できない。

bは赤石脂丸方後の文章である。『外台』の烏頭赤石脂丸および『千金』の烏頭丸も名称が異なるが、主治・薬味・方後の文章における内容は当処方と 類似しており、『金匱』の細字文「不知稍加服」に相当する字句が、『外台』は大字で「少少加之」(3)、『千金』は大字で「不知稍 増之」(4)となってい る。もし『金匱』の細字文「不知稍加服」が宋臣により他書から付加されたものならば、『外台』『千金』と字句が完全かそれに近い一致を見るはずである。し かし、『金匱』の細字文は内容こそ類似するが、字句は『外台』『千金』と異なっており、もともと『金匱』の原写本にあった記載と考えられる。ならばこの細 字文は宋臣注ではなく、経文と見なされるべき蓋然性が高い。

cは瓜蒂散方後の文章である。主治条文は異なるが『傷寒論』にも瓜蒂散を載せ、方後の指示もその内容が類似している。ただし、『傷寒論』では『金 匱』の細字文「亡血及虚者不可与之」に相当する字句が、大字で「諸亡血虚家不可与瓜蒂散」となっている(5)。そこで多紀元簡『金 匱玉函要略輯義』(以下 『輯義』)は、「亡血及虚者不可与之」を『傷寒論』にしたがい大字の経文とし(6)、山田業広もこれにしたがう(7)。 いずれにせよ、cの細字文が宋臣注 であることには嫌疑が持たれよう。

dは小承気湯方後の文章、eは薏苡附子敗醤散方後の文章である。両者とも『外台』『千金』には類似文が載せられていない。しかし前述したa~cの 例、および他の方後の指示(8)を見ると、これらもまた宋臣注であることに嫌疑が持たれる。

fは救卒死而張口反折者方の記載であるが、『外台』『肘後方』も当処方を載せる。山田業広が指摘するごとく(9)、『金 匱』の細字文「有巴豆者」 に相当する字句は、『外台』では大字で「有巴豆者良」(10)、『肘後方』でもやはり大字で「有巴豆者」(11)と なっている。よってfの細字文も宋臣注 であることに嫌疑が持たれる。

以上より、経文であるはずの字句が、鄧珍本では細字文となっていることがわかる。これらの変化はどの過程で生じたのであろうか。文章を細字双行文 に書く目的は紙面の節約しかない。ところが一行の文字数が鄧珍本より少ない版本であれば、a~fはいずれも細字文にしても字句が一行におさまらない。した がって経文を細字双行文とする以上の改変は、鄧珍本に始まると考えるのが自然である。

鄧珍本の問題箇所には、北宋祖版から鄧珍本に至る過程で生じた訛誤もある。たとえば鄧珍本の墨丁・空格は、鄧珍本に至るまでの伝承過程ですでに判 読不能となっていた箇所である。

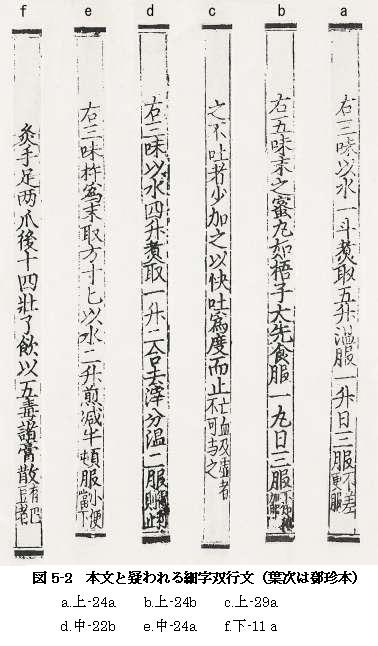

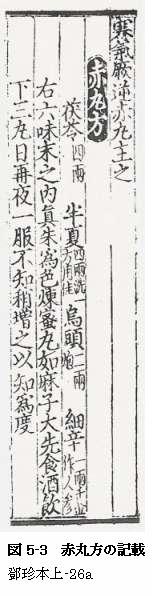

また現存古版本には、方後の指示・配剤薬およびその分量記載を欠くなどの脱文が見られる。北宋版といえども全く誤りがないはずはなく、あるいはこ

れらのうちいくつかは北宋版の時点ですでに脱文があったのかもしれない。ただし、確実に北宋版から鄧珍本に至るまでの過程もしくは鄧珍本刊行の段階で発生

したといえる脱文もある。たとえば赤丸の配剤薬は諸版とも茯苓・半夏・烏頭・細辛の四味であるが、方後の指示には「右六味」と記載されている(図

5‐3)。

また現存古版本には、方後の指示・配剤薬およびその分量記載を欠くなどの脱文が見られる。北宋版といえども全く誤りがないはずはなく、あるいはこ

れらのうちいくつかは北宋版の時点ですでに脱文があったのかもしれない。ただし、確実に北宋版から鄧珍本に至るまでの過程もしくは鄧珍本刊行の段階で発生

したといえる脱文もある。たとえば赤丸の配剤薬は諸版とも茯苓・半夏・烏頭・細辛の四味であるが、方後の指示には「右六味」と記載されている(図

5‐3)。

一見すると「右六味」は「右四味」の訛字ではないかと思われる。趙開美本はこの見解により校訂されたためか「右四味」に作る。

しかし『千金』の神丹丸方(附子・烏頭・人参・茯苓・半夏・朱砂)後の宋臣注に、『金匱』の赤丸について「要略用細辛、不用人参、別有射罔棗大一 枚、名赤丸。主寒気厥逆」とある(12)。『千金』は『金匱』と同じ治平三(一〇六六)年に宋臣により校訂されており(13)、 宋臣注のいう「要略」は北 宋祖版の『金匱』ないしその原写本と考えてよかろう。この『千金』宋臣注の記載に基づき、山田業広は『金匱』の赤丸はもともと朱砂と射罔も記載されてお り、計六味であったはずだ、と指摘している(14)。したがって北宋祖版から鄧珍本に至る過程ないし鄧珍本刊行の段階で朱砂・射罔 の二味が脱落したのであ ろう。

以上の例より、北宋祖版の段階、および北宋祖版より鄧珍本の段階を含めた伝承過程で若干の訛誤が生じていたことがわかる。しかし他の古版本をもっ て北宋祖版の旧に遡ることもできない。なお鄧珍本の明らかな誤字等は、以後の版本で妥当と判断される文字に校訂されていることも多く、字句解釈の参考価値 がある。

北宋版『金匱』を引用する宋・金・元代の書も現伝『金匱』の校勘に利用できる。本節ではこれらを年代別に列記する。

北宋・朱肱の著で、一八巻本・二〇巻本・二二巻本がある。『活人書』『南陽活人書』などとも称される。本書の前半では脈証・診断・治療理論などに 関する項目を「問~何也」の形式で百問を挙げ、後半では処方を載せるが、版本によってその数が異なる(15)。

静嘉堂文庫所蔵の宋版によると、本書の前半部分に『金匱要略』の引用が「金匱要略云~」「金匱~」の形式で、三回見られる(16)。 また、処方を載せる 後半部分には『金匱』収載処方が見え、明記されていないが『金匱』から引用したものと思われる(17)。本書は北宋八代皇帝徽宗の命による勅撰の医学全書であり、全二百巻。北宋代に版木が完成するものの刊行には至らず、北宋末の版木は金軍に略奪され た。その後、この版木を用いて金・大定年間と元・大徳四年に重印された。大定本は現存しないが、大徳本が数本現伝し、宮内庁書陵部所蔵本がオリエント出版 社より影印出版されている(19)。また、江戸・文化一三(一八一六)年に吉田家に所蔵されていた大徳本の完本を江戸医学館が翻刻 した。

本書は歴代の医書、民間の経験方などを集め、病門別に整理したものであるが、その出典はほとんど明示されていない。『金匱』に関しては、「金匱方 云~」で引く箇所が一箇所ある(20)のみで、他の『金匱』に似る文章に、その旨は注記されていない。

金・成無己撰。『傷寒明理論』(以下『明理論』)三巻は、『傷寒論』の病証より五〇の病証に分類・再編し、診断・病理・治療を論じた内容となって いる。一方、『傷寒明理薬方論』(以下『方論』)一巻は『傷寒論』の代表的処方二〇種について解説した書である。

『金匱』からの引用は『明理論』『方論』を含め、一〇回ある(21)。ただし真柳は『方論』における成無己の引用姿勢につ いて、「「至真要大論」 など『素問』の運気七篇に依拠しているが、恣意的引用や字句の改変等が少なくない」と指摘する(22)。したがって、『金匱』の引 用文に対しても、ある程 度恣意的改変がなされている可能性を疑わなければならない。

本書も前掲書と同じく金・成無己の著作である。本書全一〇巻は『傷寒論』の条文と、これに対する成無己の注釈文からなる。『金匱』の引用は三六回 ある(23)。また、『明理論』『方論』と同じ条文を引く傾向がある(24)。

本書は、南宋・劉昉の手になる小児科全書であり、全四〇巻。宋版は内閣文庫に巻三八のみ伝わっている。宋版に基づく明代写本および近世写本が宮内 庁書陵部・内閣文庫・上海図書館に現存する(25)。また本書の刪改本が明・万暦一四(一五八六)年に陳履端によって刊行された。 近年、中国では宮内庁書 陵部本を底本、上海図書館本を主校本、陳履端本を傍校本とした活字本が出版された(26)。

本書は引用文献名を明記するという特徴がある。たとえば、『金匱』の処方であれば「金匱要略~方」のごとく示す。さらに医方書であるから、一つの 処方について主治文・配剤薬・方後の指示をすべて引用する。医方書としての体式を整えるため、多少の改変がなされているが、引用は比較的忠実である。

『金匱』の引用は六回である(27)。巻一五の傷寒発渇第七に「金匱要略云~」と記されているが、実際には『傷寒論』から の引用であり、数に含め なかった。

(ⅰ)鄧珍本以外の古版本は全て鄧珍本より派生している。したがって鄧珍本を他の古版本と校勘しても、北宋版の字句に遡りえない。

(ⅱ)鄧珍本には北宋祖版から鄧珍本刊行までの伝承過程に由来する訛誤が見られる。

(ⅲ)北宋版『金匱』を引用する宋・金・元代の書を校勘資料とすることで、若干の箇所を補正できる可能性がある。ただし実際には、鄧珍本に嫌疑の持 たれる箇所をこれらの書が引用しているケースはそう多くない。

(1) 『〔宋版〕外台秘要』(影印本)、一二‐三一a(二三五頁上)、『東洋医学善本叢書』四・五、東洋医学研究会、大阪、一九八一。

(2) 『備急千金要方』(影印本)、一三‐二二a(二四三頁下)、人民衛生出版社、北京、一九五五。

(3) 前掲文献(1)、七‐一〇a(一三三頁下)。

(4) 前掲文献(2)、一三‐一五b(二四〇頁上)。

(5) 『〔明刊趙開美本〕傷寒論』(影印本)、四‐一七a(一九三頁)、燎原書店、東京、一九八八。

(6) 多紀元簡『金匱玉函要略方論輯義』(『近世漢方医学書集成』四三・四四所収、名著出版、東京、一九八〇)二‐八七a(三八五頁)に「原本作細 註。今拠傷寒論大書」とある。

(7) 山田業広『金匱要略札記』(『山田業広撰集』一所収、名著出版、東京、一九八四)三六二頁に「按原為細注、誤」とある。

(8) たとえば図5‐3に示した赤丸方後の指示は、「不知稍増之以知為度」が大字の経文となっている。

(9) 前掲文献(7)、四六九頁に「外台、四字為原文。肘後同」とある。

(10) 前掲文献(1)、二八‐六b(五三五頁下)。

(11) 『肘後備急方』(影印本)、一‐三b(一四頁上)、人民衛生出版社、北京、一九五六。

(12) 前掲文献(2)、九‐二一a(一八三頁上)。

(13) 岡西為人『中国医書本草考』、一九六頁、南大阪印刷センター、大阪、一九七四。

(14) 前掲文献(7)、三五四頁に「由是観之、本経旧本疑有射罔、合朱砂而為六味。趙作四味者、恐後人所改、未必是」とある。

(15) 岡西為人『宋以前医籍考』、四二〇頁、古亭書屋、台北、一九六九。

(16) 朱肱『重校証活人書』南宋刊補写配本、静嘉堂文庫所蔵(四函一八架)。六‐九aの細注に「金匱要略云~」、九‐七bに「金匱要略云~」、一〇 ‐五aに「金匱~」と記して、『金匱』を引用する。

(17) 巻一四・一五の「雑方」は『金匱要略』収載の処方を載せ、巻一四巻頭には「此一巻載雑方。(中略)仲景薬方欠者甚多。至如陰毒傷寒時行温疫温 毒発班之類、全無方書。今採外台千金聖恵金匱玉函、補而完之」とある。巻五では「金匱玉函云~」とする『金匱玉函経』からの引用があるので、朱肱が『金匱 玉函経』を参照していたことは間違いない。しかし巻一四に見られる『金匱要略』収載の処方「防已黄耆湯」は、『傷寒論』『聖恵』に見られず、『外台』『千 金』では処方名がなく、『金匱玉函経』『脈経』では「防已湯」となっている。当処方名を「防已黄耆湯」とするのは『金匱要略』のみであるから、朱肱が『金 匱要略』の「防已黄耆湯」を引用したことはほぼ間違いない。以上より、朱肱が巻一四・一五の「雑方」を著す際に使用した「金匱玉函」は『金匱要略』である と推定される。

(18) 小曽戸は本書の成立年を政和年間と推測している(小曽戸洋「北宋代の医薬書(その二)」、『現代東洋医学』、八巻四号、一九八七)。

(19) 『〔宋刻大徳本〕聖済総録』、『東洋医学善本叢書』三五~四〇、オリエント出版社、大阪、一九九四。

(20) 前掲文献(19)、『東洋医学善本叢書』三七、七九‐三〇b(一四七頁)。

(21) 『傷寒明理論 方論』、北京図書館出版社、北京、二〇〇三。「金匱要略曰~」が一‐一五a、一‐二〇a、二‐五b、二‐一二a、二‐一三a、 二‐二二b、三‐四b、三‐八b、四‐七bに見える。また三‐五aの「又曰~」も『金匱』の引用である。

(22) 真柳誠「『傷寒明理論』『傷寒明理論薬方論』解題」、『和刻漢籍図書集成』一輯所収、エンタプライズ、東京、一九八八。

(23) 以下の文献により算出した。『注解傷寒論』、『和刻漢籍医書集成』一六輯所収、エンタプライズ、東京、一九九二。

(24) たとえば前掲文献(21)の二‐一三aおよび二‐二二bと、前掲文献(23)の三‐二七bに記載される引用は同じ条文である。

(25) 馬継興「幼幼新書校後記」、『幼幼新書』所収、人民衛生出版社、北京、一九八七。

(26) 『幼幼新書』、人民衛生出版社、北京、一九八七。

(27) 前掲文献(26)により算出した。