図

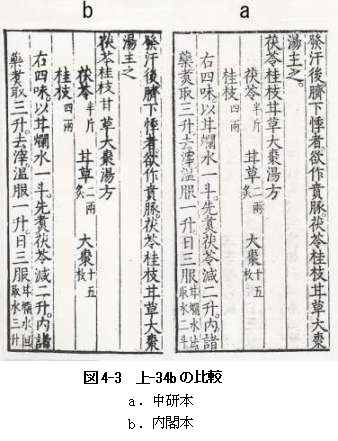

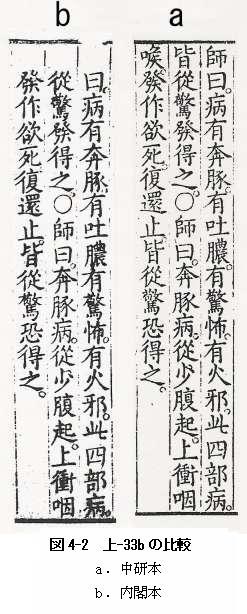

4‐1(上一七b)において、内閣本では中研本の「日二服」が「日三服」に、「柴胡姜桂湯」が「加

栝蔞根汗」になっており前後と字形も異なって

いる。両者とも鄧珍本などと比較すると中研本が正しいことがわかる。この二つの異同と位置の近い「温服一升」の字形も前後と異なっている。内閣本において

前後と字形が異なる箇所に埋め木の形跡は認められず、彫り残しておいた後に別の刻工が彫り直した可能性が高い。

図

4‐1(上一七b)において、内閣本では中研本の「日二服」が「日三服」に、「柴胡姜桂湯」が「加

栝蔞根汗」になっており前後と字形も異なって

いる。両者とも鄧珍本などと比較すると中研本が正しいことがわかる。この二つの異同と位置の近い「温服一升」の字形も前後と異なっている。内閣本において

前後と字形が異なる箇所に埋め木の形跡は認められず、彫り残しておいた後に別の刻工が彫り直した可能性が高い。当版は、明の趙開美が万暦二七(一五九九)年に校刻した『仲景全書』中に『〔宋版〕傷寒論』『注解傷寒論』『傷寒類証』とともに編入されたもので ある。したがってこの版を「趙開美本」とも「仲景全書本」とも通称する。

『仲景全書』の所蔵状況については真柳による報告(1)がある。これによると、国立公文書館内閣文庫・台北故宮博物院・北 京国家図書館・北京中国中医研究院・北京中国科学院・瀋陽中国医科大学・南京図書館・広州中山医学院のうち、中国科学院本と南京図書館本の『仲景全書』は 構成書目の異なる和刻本、北京国家図書館蔵本は台北故宮本のマイクロフィルムであることが判明している。

趙開美本『金匱』の影印本として、日本では内閣文庫蔵本の影印本、中国では中医研究院蔵本の影印本と人民衛生出版社影印本がある。特に人民衛生出 版社本は入手が容易であり、徐鎔本ほどでないにしろ、『金匱』のテキストとして広く利用されている。

ところで近年の研究によって、現存する『仲景全書』はすべてが同版というわけでなく、字句などにも異同があることが分かってきた。よって趙開美本 『金匱』を検討する際、まずどの『仲景全書』を選定するかを考える必要がある。『仲景全書』の書誌について、銭は内閣文庫本(以下、内閣本)を初刻本、故 宮博物院本(以下、故宮本)と中医研究院本(以下、中研本)はその修刻本とする(2)。一方、真柳は、中研本を第一版、中国医科大 学本と故宮本を趙開美が 修刻した第二版、内閣本を第一版に基づく明末清初の翻刻本と報告している(3)。両者には、内閣本の鑑定に大きな相違がある。

『仲景全書』に編入されている『傷寒論』は宋版の旧を伝える唯一の版本であるため、先述した『仲景全書』の版本研究は『傷寒論』部分の検討を中心 に行われている。したがって『金匱』部分に着目した研究はかつて行われていない。しかし『仲景全書』の版本を研究するためには、『仲景全書』所収の書すべ てを対象としなければならない。

そこで趙開美本『金匱』のテキスト選定および『仲景全書』の書誌研究の目的で、まず『仲景全書』中の『金匱要略』を、内閣本(4)と 中研本(5)の影印本を用いて比較することにする。人民衛生出版社影印本は罫線等が加筆されており、版本鑑定に不適切であるため今回は検討に加えなかった。

銭は内閣本の『傷寒論』部分について、版心の上魚尾に白黒の双方が見られ不統一であると指摘している(6)。『金匱』部分 についても銭の指摘同 様、内閣本の上魚尾に白黒の双方が見られるのに対し、中研本は白魚尾のみである。

また『仲景全書』の各書には句点や文字に圏点のような記号が彫られているが、これらの有無や位置にも異同が見られる。さらに字形も非常に似通って いるものの微妙に異なっている。したがって両者は全くの別版であることは疑いない。

字句について検討したところ、異同のほとんどは中研本に妥当性が認められる。特に内閣本に明らかな誤字・脱字が見受けられ、これらは特定の葉に集 中している。以下に例を示す。

図

4‐1(上一七b)において、内閣本では中研本の「日二服」が「日三服」に、「柴胡姜桂湯」が「加

栝蔞根汗」になっており前後と字形も異なって

いる。両者とも鄧珍本などと比較すると中研本が正しいことがわかる。この二つの異同と位置の近い「温服一升」の字形も前後と異なっている。内閣本において

前後と字形が異なる箇所に埋め木の形跡は認められず、彫り残しておいた後に別の刻工が彫り直した可能性が高い。

図

4‐1(上一七b)において、内閣本では中研本の「日二服」が「日三服」に、「柴胡姜桂湯」が「加

栝蔞根汗」になっており前後と字形も異なって

いる。両者とも鄧珍本などと比較すると中研本が正しいことがわかる。この二つの異同と位置の近い「温服一升」の字形も前後と異なっている。内閣本において

前後と字形が異なる箇所に埋め木の形跡は認められず、彫り残しておいた後に別の刻工が彫り直した可能性が高い。

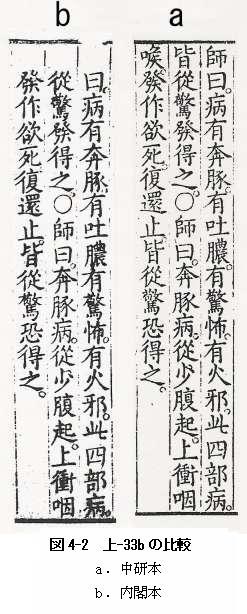

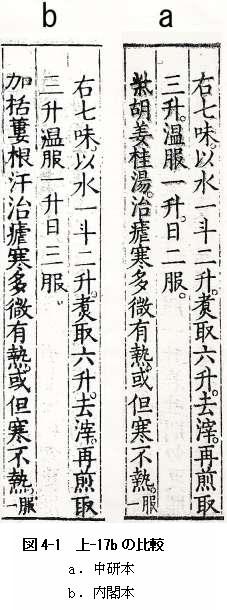

図4‐2(上三三b)で、内閣本は「師曰」で始まる条文の各行頭一字を空格としているが、中研本にはあるべき字が刻される。この箇所において、内 閣本の底本が何らかの理由で判読不能となっていたことが推察される。

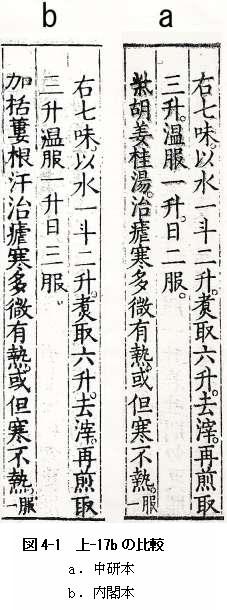

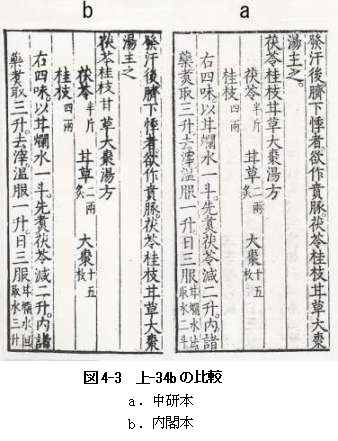

図4‐3 (上三四b)で、内閣本は「茯苓桂枝甘草大棗湯方」を「茯芩桂枝甘草大棗湯方」に作る。むろん中研本が正しい。内閣本は誤字のみならずこ の周辺の字形が前後と異なっている。また当葉の末行も「薬煮取」の字形が前後と異なり、さらに細注「甘爛水法取水二斗」を内閣本は「甘爛水但取水三升」に 作る。しかし内閣本に埋め木の形跡はないため、嫌疑のある箇所を彫り残しておき、後で別の刻工が彫ったものと推定される。

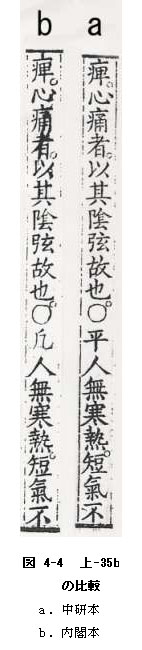

図4‐4(上三五b)で、内閣本は「○平人無寒熱」を「○凡人無寒熱」に作る。この箇所においても、内閣本の「凡」字は前後と字形が異なる。前例

と同様、内閣本に埋め木の形跡はない

図4‐4(上三五b)で、内閣本は「○平人無寒熱」を「○凡人無寒熱」に作る。この箇所においても、内閣本の「凡」字は前後と字形が異なる。前例

と同様、内閣本に埋め木の形跡はない

右に挙げた内閣本の明らかな誤字・脱字より、内閣本は校訂が十分になされず、本来の字句がわからぬまま刻されてしまったと考えられる。初刻本に誤 りが多かったために、後に改訂版を出版したと考えれば、内閣本を初刻本、中研本を補刻本と見なすことも可能である。しかし、趙開美は『仲景全書』以外にも 多くの書物を校訂・出版している(7)。趙開美の学識からいって、内閣本のようにあるべき字句がわからぬままの版本を出版するとは 考えにくい。

よって真柳が他の根拠もあって判断するごとく、内閣本は少なくとも『仲景全書』初刻本ではなく、それ以後の翻刻本である妥当性が高い。内閣本の 『傷寒論』部分には先述した様な甚だしい誤刻などが一部しかないため、これまで正統な『仲景全書』の版本と考えられてきた。しかし『金匱』に注目するなら ば、内閣本はかなり劣悪な版本ということができる。

ただし一箇所のみではあるが、内閣本が中研本に比べて妥当と思われる例が見られた。上三七bで内閣本が「九痛丸治九種心痛」であるのを、中研本は 「九痛丸治九種心」と「痛」一字を欠いている。当該箇所では人民衛生出版社影印本も「痛」字を欠いている。鄧珍本などの古版本にはいずれも「痛」字があ る。あるいは内閣本翻刻時にこれら『金匱』の諸版を多少参照したのもしれない

以上のように、内閣本を『仲景全書』の初刻本とする見解には嫌疑がある。よって次節以降、中研本を趙開美本『金匱』のテキストに使用することとす る。

趙開美本の書式のうち、特徴的なものを以下に挙げ、考察を加えたい。

趙開美本で書名を刻す全ての箇所において、宋版の旧態であると考えられる「新編」の二字を削除し、「金匱要略方論」とする。趙開美本は現存版本 中、最も早く「新編」二字を完全に省略した版本である。さらに各巻頭の書名につづき「仲景全書二十四」などと『仲景全書』全体の通し巻次が刻されている。

宋臣序に続け付刻されている。

趙開美本では、張仲景、王叔和、それに続けて趙開美とより前代の人物を前に付刻する。鄧珍本やX本系版本では毎巻頭の撰述者名は後代の人物を前置 するのと反対であり、古い書式が失われている。

宋臣序において畏敬されるべき「国家」「主上」「太子」の字句のうち、趙開美本では「太子」の上一枡を空格とするのみである。宋臣序における旧態 保持の程度は、現存古版本中最下と評されよう。

鄧珍本や徐鎔本の本文において顕著な、条文を区別しているかのごとき字下げの書式は趙開美本には全く見られない。

各巻末に難解な字の音と義を記した「音釈」を載せる。これは他の古版本には見られない趙開美本のみの特徴である。

以上より、趙開美本の書名や書式はすでに宋版の旧を失っているといえよう。趙開美本も徐鎔本と同様、北宋版の旧を伝える版本というより、むしろ校 訂本としての性格が強いことが理解されよう。

『仲景全書』中、趙開美自身の文章は「刻仲景全書序」(8)が唯一である。この「刻仲景全書序」には『傷寒論』が宋版に基 づき翻刻されたことが記 されているが、『金匱』の校刊に使用した底本の記載はない。しかし宋臣序、無名氏小序以外に元の鄧珍序も付刻されており(9)、趙 開美本の底本に鄧珍序が 付されていたことがわかる。また楊守敬が指摘するごとく(10)、字句も基本的には鄧珍本とよく一致する。

ところで鄧珍本には本来は大字の経文として刻されねばならない字句を、紙面節約の目的で細字双行文にしていると考えられる箇所がある。第五章で詳 述するが、鄧珍本の字詰めから考えて、鄧珍本において初めてなされた改変であり、それ以前の版本では大字の経文としていたはずである。これらの箇所を趙開 美本は全ての箇所において鄧珍本と同様に細字双行文としている。したがって、趙開美は鄧珍本を遡る版本を参照していないことが分かる。

以上より趙開美本の底本は鄧珍本、あるいは鄧珍本系の版本ないし写本であることがわかる。

趙開美本には鄧珍本の字句と異なる箇所もある。その一つが主治条文中の処方名を省略して「用後方」などに作る部分が見られることである。これは、 X本を共通祖版とする無名氏本・兪橋本に顕著な特徴である(11)。このことから趙開美本は鄧珍本系版本とX本系版本を校訂した版 本であることが推察され る。以下では、趙開美本と無名氏・兪橋本系版本の比較を通して、趙開美本の底本を探ってみたい。

趙開美本中で鄧珍本と一致しない字句は、①無名氏本・兪橋本に共通する字句、②無名氏本に独自の字句、③兪橋本に独自の字句、④他の古版本に見ら れない趙開美本に独自の字句、の四種に分類できる。このうち①②に属する例が多く、③の例は極めて少ない。

②については、無名氏本が脱字・脱文とする箇所を共通して欠く例(12)、無名氏本の明らかな誤字と共通する例(13)が 注目される。無名氏本が 脱字・脱文とする箇所について、兪橋本では正しく刻されている。無名氏本・兪橋本は他の版本で校正した形跡がないから、X本に無名氏本と同じ脱字・脱文は 見られなかったはずである。また、無名氏本の明らかな誤字も同様である。趙開美本がこれらの字句について無名氏本と一致していることから、趙開美が無名氏 本を校訂に用いていることは疑いない。

次に③の例は少ないので、以下に全て挙げる。

以上は三例と少ないが、趙開美本・兪橋本の字句にも妥当性が認められるという特徴がある。しかし兪橋本には少なからず兪橋の校訂が加えられている と考えられる(14)。よって字句が兪橋本と一致しているのは、趙開美の校訂による偶然の一致である可能性が高い。兪橋本も校訂の 資料であった可能性も否 定できないが、趙開美が鄧珍本ないし鄧珍本系刊写本を主底本とし、無名氏本の字句も採用したことは疑いない。

なお趙開美本には無名氏本・兪橋本のごとく、現伝する鄧珍本(後印本)の印刷不鮮明な字句を誤字に作るなどの箇所が見られない。したがって、趙開 美が鄧珍本を参照したとすればそれは文字の鮮明な先印本であったはずである。

次に趙開美本の校訂の特徴について考察しよう。趙開美本に独自の字句は、誤字・脱字の類を除けば趙開美の校訂によるものと考えられ、異体字や通用 する他の字に作る例がある(15)。

代表例として、趙開美本は現存古版本中で唯一、「麻子仁」を「麻子人」に作る。江戸医学館影宋本『備急千金要方』(16)(以 下『千金』)および 静嘉堂文庫蔵宋版『外台秘要方』(17)(以下『外台』)は「麻子人」と「人」を用いている。よって北宋版『金匱』も「麻子人」に 作っていた可能性が考え られよう。

それでは趙開美本が「麻子人」に作るのは北宋版『金匱』を参照したことによるためであろうか。『千金』『外台』では「麻子仁」だけでなく、「杏 仁」「桃仁」の「仁」もみな「人」に作る(18)が、趙開美本は「杏仁」「桃仁」では「仁」に作る。また趙開美が宋版に基づき翻刻 したとされる趙開美本 『〔宋版〕傷寒論』においても「麻子仁」「杏仁」「桃仁」に作る(19)。以上より、趙開美本が宋版『金匱』にしたがい「麻子人」 とした可能性は極めて低 い。そもそも趙開美が北宋版『金匱』を入手していたならば、『傷寒論』同様その旨を必ず明記しているはずである。また、鄧珍本・無名氏本がそれぞれ墨格・ 空格とする「巣源脚気宜風引湯」(20)の「源」の字を、趙開美本も空格としている。趙開美本が北宋版『金匱』を参照していたなら ば、このようなことはあ り得ない。したがって、趙開美は北宋版『金匱』を参照しておらず、趙開美本が「麻子人」に作るのは趙開美自身の見解による改変とみなされよう。

以上より、やはり趙開美は北宋版を参照していたとは考えられず、異体字や通用する他の字に作る例も宋版『金匱』にしたがったものとは考えられな い。したがって、文字・訓詁の面で『金匱』を研究する場合、趙開美本は信頼性にとぼしい版本といわざるを得ない。

次の特徴に、処方における薬味の記載順序が他版本と異なる例を挙げることができる。甘草附子湯、升麻鼈甲湯、赤丸、四時加減柴胡飲子がその例であ る。この所以は明らかでないが、赤丸方は薬味の分量が多いものから並べたと考えられる。

薬味の分量や加工法の記載も他版本と異なる例が多い。鄧珍本・無名氏本・兪橋本とも同じ分量の薬味を並べた後、一括して「各二両」などと記すこと が多いが、趙開美本はそれぞれの薬味に「二両」といちいち記すことが多い。

また鄧珍本・無名氏本・兪橋本とも桃仁を「五十个」「五十箇」などと数えるが(21)、趙開美本だけは「五十枚」と数え る。しかし趙開美本『〔宋 版〕傷寒論』では桃仁や杏仁は「~箇」と数えることが多く、「~枚」で数えることはむしろまれである(22)。また趙開美本『金 匱』も杏仁を「~箇」と数 えている。趙開美が宋版『金匱』を参照しているとはやはり考えられない。

以上のような改変には、書式・書体を整えるという意図があったのかもしれない。徐鎔本のように内容に関与する改変は少ないとはいえ、この改変によ り趙開美本は現存古版本中、最も宋版の旧態から遠い版本となってしまっている。

(ⅰ)内閣文庫所蔵の『仲景全書』は、『金匱』部分に関してはかなり劣悪な版本であり、初刻本とする見解には嫌疑がもたれた。

(ⅱ)趙開美本は鄧珍本の先印本ないし鄧珍本系の刊本か写本と、無名氏本を校合した版本と推測された。北宋版は参照されていない。

(ⅲ)趙開美の校訂は、内容に関与する改変が少なく、体裁を整える程度のものが多い。

(1) 真柳誠「趙開美の『仲景全書』と『宋版傷寒論』」、『日本医史学雑誌』、五二巻二号、二〇〇六(掲載予定)。

(2) 銭超塵「宋本『傷寒論』版本考弁」、『中華医史雑誌』三五巻三期、一四五~一四八頁、二〇〇五。銭は故宮本と中研本を補刻本という。補刻本と はもとの版に手を加えたり、ある葉について改刻したものであるが、銭は内閣本と故宮本・中研本は同一版木によるものでないことを理解している。したがっ て、補刻本という表現は適切でないため、修刻本に改めた。

(3) 前掲文献(1)。

(4) 『〔仲景全書〕金匱要略方論』(影印本)、日本漢方協会、東京、一九八五。

(5) 『仲景全書』(影印本)、中医古籍出版社、北京、一九九七。

(6) 前掲文献(2)、一四六頁に「日本楓山秘府本書口黒白交錯、頗不一致」とある。

(7) 真柳によると、現存する趙開美校訂本に『東坡先生志林』『陳眉公雑録』『東坡先生艾子雑記』『漁樵間話』『仇池筆記』『雑纂』『酉陽雑俎』前 集・続集『新唐書糾謬』『周髀算経』『同上音義』『数記遺』『鉄網珊瑚』『太史升庵文集』がある(真柳誠「『仲景全書』解題」、『和刻漢籍医書集成』一六 輯所収、エンタプライズ、東京、一九九二)。

(8) 「刻仲景全書序」は前掲注(4)・(5)に影印されている。

(9) 真柳・小曽戸は両本における鄧珍序の相違点として、鄧珍本では写刻体であること、序の末尾に鄧珍本では趙開美本には見られない「樵川鄧氏」 「珍」など鄧珍自身の印記が刻入されていることを指摘している(真柳誠・小曽戸洋「『金匱要略』の文献学的研究・第一報―元・鄧珍刊本『新編金匱方 論』」、『日本医史学雑誌』三四巻三号、四一四~四三〇頁、一九八八)。

(10) 北京大学所蔵本鄧珍本の上二九b(『〔元鄧珍本〕金匱要略』、燎原書店、東京、一九八八)に記される楊守敬の識語に「此元刊本与趙本悉合」と ある。

(11) 真柳誠・小曽戸洋「『金匱要略』の文献学的研究―明・無名氏刊『新編金匱要略方論』とその版本系統」『日本医史学雑誌』三五巻四号、四〇八~ 四二九頁、一九八九。なおこの論文の注で、「このような省略は無名氏本と兪橋本の巻上・中に集中して見えるが、他の版本には一切ない」とあるが、趙開美本 に二箇所、徐鎔本に一箇所見られる。

(12) 趙開美本は、「此為至而不至也」の「此」(上三a九)、「痓湿暍病脈証治第二」の「治」(上五a三)、「常宜冷食」以下の「六十日止即薬積在 腹中不下也熱食即下矣冷食」(上一八b一〇)の字句、「去上沫」の「上」(上二三a四)、「去上沫」の「上」(上三二a一)、「腹満寒疝宿食病脈証治第 十」の「治」(上三七b一〇)、「当以温薬服之」の「当」(上三八a三)を欠くが、これは無名氏本と共通である。これらの脱字・脱文は妥当性の認められる ものではなく、趙開美の見解によるものとは考えにくい。無名氏本を校勘に使用した結果、無意識的に生じたものと考えられる。

(13) 「脈出右積在右」を趙開美本(中三b一〇)・無名氏本とも「脈在右積在右」に作る。また、無名氏本は「後断三月衃也」の「衃」字の辺と旁が分 かれて刻されており、これを割注と誤読して校訂したためか、趙開美本は「後断三月不血也」(下一b)と作る。

(14) 兪橋本の目録は鄧珍本や無名氏本と異なっており、兪橋が底本であるX本を踏襲せず、本文の記載によって訂正したものとみられる。また篇下注の 「論~首 脈証~条 方~首」の記載も鄧珍本・無名氏本と異なっており、目録と同様に校訂したとみられる。

(15) 趙開美本は「四肢才覚重滞」の「才」を「纔」に(上二a)、「四肢痠疼」の「痠」を「酸」に(上二五a)、「身体為痒」の「痒」を「癢」に (中一四b)、「勿怪」の「怪」を「恠」に(下一九a)、それぞれ作る。

(16) 『備急千金要方』(影印本)、人民衛生出版社、北京、一九五五。「麻子人」は二‐一八a(二四頁下)、三‐二七b(四九頁上)、四‐八b(五 九頁下)、四‐一四b(六二頁下)、一二‐八a(二一九頁下)、一四‐六a(二五四頁下)、一五‐一七a(二七五頁上)、一九‐三七a(三五七頁上)、二 五‐七b(四四八頁上)に見える。「麻子仁」に作る箇所はない。

(17) 『〔宋版〕外台秘要』(影印本)、『東洋医学善本叢書』四・五、東洋医学研究会、大阪、一九八一。「麻子人」は一五‐四二a(二九八頁下)、 一七‐八b(三二三頁下)、一八‐二三b(三五二頁上)、二二‐四a(四一三頁下)、三四‐三b(六七二頁上)に見える。また「大麻子人」も八‐二二a (一六〇頁下)、一〇‐二b(一八九頁下)、一七‐三四b(三三六頁下)、一九‐二b(三六一頁下)に見える。「麻子仁」に作る箇所はない。

(18) 筆者が前掲文献(16)(17)を通読したところ、「杏仁」「桃仁」に作る例は見られなかった。

(19) 『〔明趙開美本〕傷寒論』、燎原書店、東京、一九八八。「麻子仁」は五‐一八b(二三八頁)に見える。「杏仁」は二‐一六b(九二頁)・二‐ 一七a(九三頁)・三‐一〇a(一一九頁)・三‐一一a(一二一頁)・三‐一二b(一二四頁)・三‐一五b(一三〇頁)・四‐六b(一七二頁)・四‐一五 b(一九〇頁)・五‐一四b(二三〇頁)・五‐一八b(二三八頁)・五‐二〇b(二四二頁)・七‐一六b(三二六頁)・七‐一七a(三二七頁)・七‐二一 a(三三五頁)・八‐六a(三五三頁)・八‐八a(三五七頁)・八‐八b(三五八頁)・一〇‐一一a(四三七頁)・一〇‐一八b(四五二頁)・一〇‐二四 a(四六三頁)に見える。「桃仁」は三‐二五b(一五〇頁)・三‐三〇a(一五九頁)・三‐三〇b(一六〇頁)・五‐一六b(二三四頁)・九‐一七b(四 〇四頁)・九‐一八a(四〇五頁)・九‐二〇b(四一〇頁)・一〇‐二四b(四六四頁)に見える。

(20) 鄧珍本上一二b、無名氏本上一九b、趙開美本上一九b。北宋版『金匱』を引用する『幼幼新書』(四〇五頁、人民衛生出版社、北京、一九八七) では「巣源脚気宜風引湯」であり、北宋版では鄧珍本・無名氏本の墨格・空格に「源」が刻されていたはずである。

(21) 無名氏本や兪橋本は「个」を「箇」に作る場合もある。

(22) 前掲注(19)に挙げた「杏仁」の所出箇所(二〇箇所)のうち、二‐一七a(九三頁)・三‐一〇a(一一九頁)・三‐一五b(一三〇頁)・四 ‐一五b(一九〇頁)・五‐一四b(二三〇頁)・五‐二〇b(二四二頁)・七‐一六b(三二六頁)・七‐一七a(三二七頁)・八‐六a(三五三頁)・八‐ 八a(三五七頁)・八‐八b(三五八頁)・一〇‐一一a(四三七頁)・一〇‐一八b(四五二頁)・一〇‐二四a(四六三頁)の計一四箇所は「~箇」と数 え、四‐六b(一七二頁)・五‐一八b(二三八頁)の二箇所は「~升」とし、残りは「~枚」で数える。また前掲注(19)に挙げた「桃仁」の所出箇所(八 箇所)のうち、三‐二五b(一五〇頁)・三‐三〇a(一五九頁)・三‐三〇b(一六〇頁)・五‐一六b(二三四頁)・九‐一八a(四〇五頁)の五箇所は 「~箇」で、残りは「~枚」で数える。