図

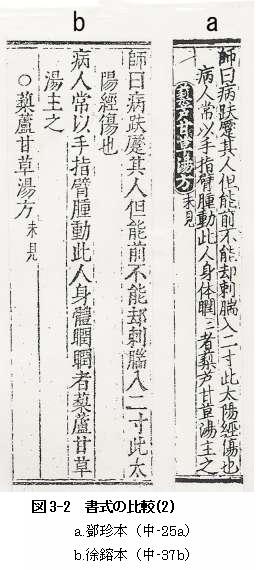

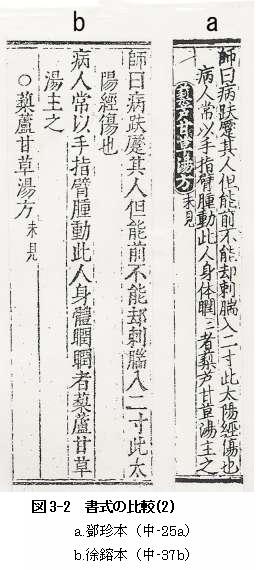

3‐1は鄧珍本の上一三aと徐鎔本の上二〇aにみられる条文の比較である。徐鎔本は「少陰脈浮而弱、弱則血不足、浮則為風。風血相搏、即疼痛如

掣」の後で改行して二条に分けるが、無名氏本・兪橋本・趙開美本はいずれも続けて一条としている。鄧珍本は一見すると二行目を一字下げるのみで、条文は続

いているように見える。しかし、二条に分けていると考えられなくもない。したがって、徐鎔が鄧珍本を参照し、鄧珍本の当条を二条に分かれているとみなした

可能性もある。

図

3‐1は鄧珍本の上一三aと徐鎔本の上二〇aにみられる条文の比較である。徐鎔本は「少陰脈浮而弱、弱則血不足、浮則為風。風血相搏、即疼痛如

掣」の後で改行して二条に分けるが、無名氏本・兪橋本・趙開美本はいずれも続けて一条としている。鄧珍本は一見すると二行目を一字下げるのみで、条文は続

いているように見える。しかし、二条に分けていると考えられなくもない。したがって、徐鎔が鄧珍本を参照し、鄧珍本の当条を二条に分かれているとみなした

可能性もある。当版は、徐鎔の序文と識語によると、明・万暦一三(一五八五)年に徐鎔が「古本」「新本」の諸版により校訂し、万暦二六(一五九八)年に呉勉学が 校刻したものである。そして万暦二九(一六〇一)年には、呉勉学輯の『古今医統正脈全書』に編入・刊行されている。それゆえ当版は「徐鎔本」とも「医統 本」とも呼ばれる。

徐鎔本は『古今医統正脈全書』所収本として、また単行本として広く流布し、現在も各地の図書館に所蔵されている(1)。さ らに清・光緒一八(一八九二)年には、浙江書局がこの明刊本を底本に偽『古今医統正脈全書』に編入・刊行した(2)。また一九三五 年に上海の涵芬楼 が明刊本を影印し、『四部叢刊(正編)』に編入した。以後これらに基づく多種の活字本が出版され(3)、現代に最も広く通行する系 統となっている。これら 徐鎔本系の諸版は入手が容易であるが、排印に際して書名・構成・行格の多くが改変され、明刊本の原態が失われている。

また江戸時代の考証学者たちが徐鎔本を底本にして著した研究・注釈書も多い。代表的な書に多紀元簡『金匱玉函要略輯義』(4)や 山田業広『金匱要 略集注』(5)が挙げられ、現在においても高く評価されている。

以上のように徐鎔本は広く流布し利用されているが、江戸の考証学者たちの評価はけして高くない。特に、徐鎔が行った改変のため、旧態を失ってし まったとする見解が多い。例えば小島尚真は「間有校改、却失其旧者」(6)といい、『経籍訪古志』は「譌字甚多、蓋遜趙刻一等」(7)と、 趙開美本より劣 ると評す。

本章では、まず徐鎔本の書式特徴をふまえたうえで、底本を明らかにし、次に徐鎔による改変がいかなるものであったかについて検討したい。

徐鎔本の書式のうち、特徴的なものを以下に挙げ、考察を加える。

当版の書名は、宋臣序頭・目録頭・巻中冒頭と末尾・巻下冒頭において、いずれも「金匱玉函要略方論」と「新編」の二字を欠き、「玉函」の二字が付 される。ただし、巻上冒頭は「新編金匱要略方論」であり、無名氏本や兪橋本の書名と一致する。

徐鎔は書名について、「金匱玉函要略方、五代及宋相沿書名也。今単名金匱要略、而去其玉函二字。愈遠而愈失其真矣」(8)と 記す。これ より、五代より北宋政府の医書校訂以前までは書名に「玉函」二字があったと徐鎔が考え、宋以前の旧に遡る目的で「玉函」の二字を加えたことがわかる。した がって「金匱玉函要略方論」は徐鎔の見解に基づく書名であり、北宋祖版の旧態ではない(9)。他方、巻上冒頭の「新編金匱要略方 論」は徐鎔本の底本に基づ く書名であり、徐鎔の校訂が及ばず唯一残されたものと考えられる。

また、徐鎔の見解による書名「金匱玉函要略方論」には「新編」二字がない。この「新編」は、北宋校正医書局が新たに編纂したという意味である。し たがって、宋以前の旧に遡らんとする徐鎔にとって、宋以前には付されていなかった「新編」二字は不要であるため、これを削除したのだと考えられる。

以上より、徐鎔の校訂には宋以前の旧に遡らんとする意図があり、自己の見解により底本の字句にしたがわないという傾向があることが理解されよう。

鄧珍本や無名氏本・兪橋本には、宋臣序につづいて無名氏の小序がある。これは北宋版『金匱』の底本であった原写本自体に付記されていた文章と判断 されるが、徐鎔本はこれを削除し、直ちに徐鎔序を付刻している。

徐鎔本では、張仲景、王叔和、それに続けて呉勉学、徐鎔とより前代の人物を前に付刻している。第一章で述べたごとく、後代の人物から順に配列する のが宋版の旧態である。

「国家」「太子」については上一枡を空格とし、「主上」については改行して行頭に置く。もっとも敬畏すべき「主上」を行頭に置くこの書式は鄧珍本 や無名氏本と同様であり、北宋版の旧態を残している。

本文の書式に、論や脈証の記述を行頭から書く場合と一字下げて書く場合の相違、一文が二行以上にわたるとき、第二行目以降を行頭から書く場合と一 字下げて書く場合の相違が見られる。この特徴は鄧珍本にも顕著に見られる。

徐鎔本は宋臣序後に徐鎔序を付刻するほか、目録後にも徐鎔識語を載せる。この識語では底本における処方数の考証がなされている。さらにこの識語に 引き続き、底本に脱落があると考えられる箇所について他書に基づき考証した「附遺」、古代の分量単位について論じた「升合分両」を載せる。

これらは徐鎔の校訂が綿密であることを示す反面、徐鎔本が北宋版の旧を伝える版本というより、むしろ校訂本としての性格が強いことを如実に示して いる。

総じていえば徐鎔本の版式・書式は、それ以前の古版本に比べ、より校訂の手が加えられているといえよう。それでも巻上の書名、宋臣序の書式、本文 の書式には依然として北宋版の旧態が保存されており、底本が相当に古い版本である可能性もある。そこで次節では徐鎔本の底本がいかなる版本であったかにつ いて考察したい。

徐鎔の識語には、徐鎔本の校訂に「古本」(また「旧本」ともいう)と「新本」の二種が用いられていることが明記されている。しかし、底本の刊行年 代などについて具体的な記載は一切ない。

前節で述べたように、徐鎔本巻上冒頭の書名は無名氏本・兪橋本と一致する。また、本文における書式はある程度、鄧珍本と一致する。よって徐鎔のい う「古本」「新本」がこれらの版本である可能性は高い。

そこでまず無名氏本・兪橋本との共通性に注目し、次に鄧珍本とも比較してみたい。

江戸の考証学者たちは既に徐鎔本と無名氏本・兪橋本の共通点に着目していた。小島尚真は徐鎔本の字句について「巻中文字稍善。然譌字亦多。略与前 本(筆者注、無名氏本のこと)及兪氏此本同」(10)という。

確かに徐鎔本には、無名氏本・兪橋本に特徴的な字句が見られる。例えば徐鎔本上一一bの「百合鶏子湯」の主治条文では処方名を省略し「用後方主 之」に作る(11)。したがって、底本の一つが無名氏本・兪橋本ないしその共通祖版(X本)である可能性が疑われる。

そこで更に精しく字句を見てみると、兪橋本独自の字句を踏襲する例は少なく、無名氏本独自の字句や無名氏本・兪橋本に共通する字句に作る例が非常 に多い。しかも無名氏本と共通する脱字が見られる(12)。この無名氏本の脱字は兪橋本には見られない。兪橋本にX本以外の版本を 参照した形跡が見られな いことから、X本にこれらの脱字はなかったはずである。したがって徐鎔が無名氏本を校訂に利用した可能性は極めて高い。

なおこれらの脱字が無名氏本に基づいたためではなく、徐鎔自身の見解に基づき除かれた可能性も否定できる。なぜなら、脱字のない方が解釈上妥当で あるからである。さらに無名氏本の脱字に該当する箇所などを、徐鎔本が本来の行格よりつめて字を刻す例もある(13)。したがって これらの脱字は無名氏本 を参照したことにより、無意識的に生じたものと判断できる。したがって、徐鎔本の底本の一つは無名氏本であったことがわかる。

徐鎔の識語に「若篇注論幾首、脈証幾条、台頭高下、有圏無圏、則仍旧本所書云」(14)とある。この「台頭高下」は宋臣序 における書式とも考えら れる。しかし、他の「若篇注論幾首、脈証幾条」や「有圏無圏(○の有無)」が本文の書式を指しているため、ここでいう「台頭高下」は前節で挙げた本文の書 式に見られる字下げを指していると考えられる。以上より、徐鎔本の特徴である本文の書式(台頭高下)は「旧本」に拠ったことがわかる。無名氏本にはこのよ うな字下げがあまり見られないことから、「旧本」が無名氏本を指しているとは考えにくい。一方、このような字下げは鄧珍本に顕著に見られる。そこで、徐鎔 本と鄧珍本の字下げを比較すると、共通する箇所が多いが、食い違う部分もある(15)。とくに顕著なものとして以下に挙げる二例が ある。

図

3‐1は鄧珍本の上一三aと徐鎔本の上二〇aにみられる条文の比較である。徐鎔本は「少陰脈浮而弱、弱則血不足、浮則為風。風血相搏、即疼痛如

掣」の後で改行して二条に分けるが、無名氏本・兪橋本・趙開美本はいずれも続けて一条としている。鄧珍本は一見すると二行目を一字下げるのみで、条文は続

いているように見える。しかし、二条に分けていると考えられなくもない。したがって、徐鎔が鄧珍本を参照し、鄧珍本の当条を二条に分かれているとみなした

可能性もある。

図

3‐1は鄧珍本の上一三aと徐鎔本の上二〇aにみられる条文の比較である。徐鎔本は「少陰脈浮而弱、弱則血不足、浮則為風。風血相搏、即疼痛如

掣」の後で改行して二条に分けるが、無名氏本・兪橋本・趙開美本はいずれも続けて一条としている。鄧珍本は一見すると二行目を一字下げるのみで、条文は続

いているように見える。しかし、二条に分けていると考えられなくもない。したがって、徐鎔が鄧珍本を参照し、鄧珍本の当条を二条に分かれているとみなした

可能性もある。

しかし『脈経』の当条文(16)は徐鎔本同様、条文を分けているから、北宋版『金匱』も別条としていたのかもしれない。そ して鄧珍本以外に当条を 二条にわけた版本があり、徐鎔はそれを参照したのかもしれない。したがって徐鎔が鄧珍本を遡る版本によって、改行した可能性も残される。

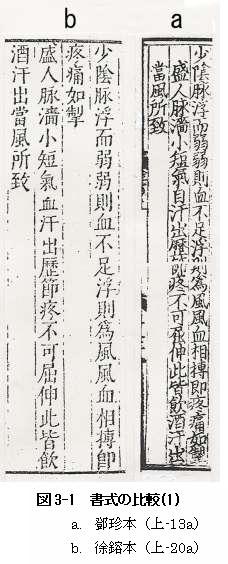

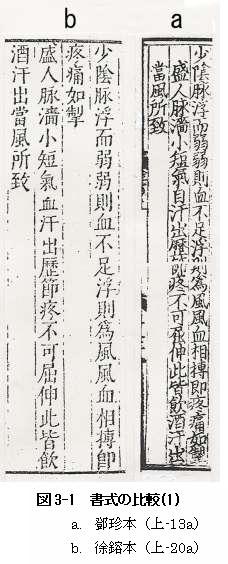

図3‐2は鄧珍本の中二五aと徐鎔本の中三七bに見られる同様の例である。徐鎔本は「師曰。病趺蹶、其人但能前不能却、刺腨入二寸、此太陽経傷 也」の後、改行して二条に分け、なおかつ各第二行目を一字下げている。無名氏本・兪橋本の当該部分は欠刻しており、書式を比較することができない。趙開美 本は続けて一条としている。鄧珍本は一見すると二行目を一字下げるのみで、条文は続いているように見える。しかし、二条に分かれていると考えることも可能 である。

この例も鄧珍本と徐鎔本のいずれが妥当であるか判断することは難しい。当条文は『脈経』『外台』『千金』には見られず、北宋祖版がどのようであっ たか推測する術もない。鄧珍本が条文の第二行を一字下げていることで、徐鎔が二条に分けたものと考えることも可能である。しかし徐鎔が鄧珍本を遡る版本に よって、改行した可能性も残される。

以上二例の相違が生じた原因は二つ考えられる。第一は徐鎔本の書式が鄧珍本ないし鄧珍本を底本とするそれ以後の版本を踏襲している可能性、第二は 徐鎔本の書式が鄧珍本を遡る版本を踏襲している可能性である。

まず第一の可能性について検討してみよう。前述の二例は、鄧珍本において条文の二行目が一字下げられており、なおかつ一行目の行末で文が切れてい る。この二つの条件が重なったために、徐鎔が二条とみなして改行したと考えることができる。鄧珍本が一行二四字詰めであるために、ちょうど行末で文が切れ ているのであるから、徐鎔が依拠した版本も鄧珍本と同じ字詰めであったはずである。字詰めまで同じということは、模刻本ないし模写本ということになる。鄧 珍本の模刻本や模写本があった可能性を否定はできない。しかし徐鎔自身が「古本」と表現していることを考えるならば、模刻本や模写本ではなく鄧珍本そのも のを参照していたため、上記の相違が生じたと判断すべきであろう。

次に、第二の可能性について検討してみる。図3‐2の例では、『脈経』が徐鎔本と同様に条文を分けており、徐鎔本の書式にも妥当性が認められる。 したがって、この可能性も否定できない。

しかし徐鎔が鄧珍本を遡る版本を参照していたとしても、その版本が北宋版ないし南宋版であった可能性はほぼ否定できる。徐鎔は『金匱』の校訂に際 して、底本の情報を詳しく明示しているが(17)、それでもなお「旧本(古本)」「新本」という不確定な呼称を用いている。もし当 時すでに珍重されていた 宋版を使用していたならば、その旨を記しているはずである。

また、字句の傾向によっても論証できる。例えば、鄧珍本の上一二bの細注に「巣■脚気宜風引湯」とあるが、徐鎔本は「巣氏云脚気宜風引湯」に作 り、鄧珍本が一字分の墨丁とする箇所が「氏云」二字となっている。『幼幼新書』(一一五〇年刊)が引く「金匱要略」では「巣源脚気宜風引湯」(18)と あ り、鄧珍本と字数が一致する。北宋版も『幼幼新書』と同様であったはずである。徐鎔が北宋版によって校訂したならば、このようなことはありえない。した がって徐鎔が校訂した版本においても、鄧珍本が墨丁とする文字が不明であり、徐鎔自身の見解により「氏云」二字を充てたことは明白である。

ところで鄧珍本には、本来は経文のため大字で刻されねばならない字句を、紙面節約の目的で細字双行文にしていると考えられる箇所がある。第五章で 詳述するが、一行の字詰めから考えて、鄧珍本において初めてなされた改変であり、それ以前の版本では大字の経文としていたはずである。徐鎔本はこのような 箇所のいくつかを大字に戻している(19)が、戻せていない箇所もある(20)。したがって、徐鎔が参照し た版本は鄧珍本を遡る版本ではないことが分か る。鄧珍本や無名氏本が共通して薬味の分量を欠く箇所について、そのほとんどを徐鎔本が欠いている(21)こともその証左となろ う。

ところで徐鎔の識語を見ると、「古本(旧本)」「新本」について以下の情報が記載されている。

『金匱』には各篇頭に「論~首 脈証~条 方~首」と宋臣の注が記載されている(24)。そこでこの篇下の注(以下「篇下 注」)について見てみる と、無名氏本は第一九篇を欠落しているが、その他は鄧珍本と全く同じであった。鄧珍本とあわせてこれを数えてみると二四六方であり、徐鎔のいう数と合う。 また目録についても鄧珍本が二五八方、無名氏本が二五七方であり、鄧珍本にしたがえば、やはり徐鎔の識語と一致する。

以上より、徐鎔のいう「古本(旧本)」は鄧珍本、「新本」は無名氏本であることが確証されよう。むろん徐鎔が北宋版を参照していた可能性もない。 なお徐鎔本には無名氏本・兪橋本のごとく、現存の鄧珍本(後印本)が印刷不鮮明である字句を誤字に作るなどの例が全く見られない。したがって徐鎔が参照し た鄧珍本は文字の鮮明な先印本だったと考えられる。

徐鎔本には鄧珍本や無名氏本・兪橋本に見られない独自の字句も多い。この独自の字句は誤字によるもの、徐鎔の改訂によるものの二種類が考えられ る。

徐鎔本の誤字は『経籍訪古志』や小島尚真が指摘するごとく、比較的多い(25)。例えば 徐鎔本の上二二a四「近効方朮附陽」の「陽」は「湯」の訛字である。徐鎔の学識から考えれば、これらは刻工の責に帰すべきなのかもしれない。

また徐鎔本独自の字句に、多用される「圓」の字が挙げられる(26)。「丸」を「圓」に改めるのは北宋末・欽宗帝の諱 「桓」と音の似る「丸」を改 字した嫌名で、南宋版や仿南宋版に常見される。しかし徐鎔本の字句中にこれ以外の避諱・欠筆は見られず、また全ての「丸」が「圓」に改められているわけで もない。よって、徐鎔が何らかの判断で「丸」を「圓」に一部改めた可能性が高い。

徐鎔本独自の字句のうち、妥当性の認められるものもある。例えば、中一一b一〇の「食即吐蚘」である。他の古版本に「蚘」字はないが、『傷寒論』 の類文には「蚘」字がある(27)。徐鎔は『注解傷寒論』も校訂しており(28)、注解系『傷寒論』の字句 を参照した可能性が高い。しかし徐鎔本の字句に 妥当性が認められたとしても、『金匱』の祖刊本が徐鎔本のように記していた保証はなく、あくまで徐鎔の見解としておくべきであろう。

ところで、宋臣序に「二十五篇、除重複合二百六十二方」とあることから、徐鎔は実地に「古本」「新本」の篇下注や目録の処方を数えている。さら に、徐鎔は篇下注の「論幾首」「脈証幾条」「方幾首」などの数も自己の算出により改変している。これが妥当か否かの判断は難しいが、一つの見解として参考 にする価値はある。

この徐鎔による処方数の考証は本文中の宋臣注の校訂にも生かされている。もとより『金匱』には宋臣注の不備が多い。例えば「黄疸病脈証并治第十 五」に見られる小半夏湯の主治条文後の細字双行注がある。徐鎔本は「方見痰飲中」と記すが、他の古版本はいずれも「方見消渇中」に作る。実際のところ小半 夏湯の処方は「痰飲欬嗽病脈証并治第十二」に見られ、徐鎔の所改により宋臣注の不備が正されているのである。他にもこのような例が五例ある(29)。

また『金匱』には、主治証のみで処方を欠いたり、処方における薬味の分量を欠いたり、方後の指示の文章を欠いたり、または分量や加工法の記載に嫌 疑が持たれるなどの箇所がある。徐鎔はこれらの箇所について、目録後の「附遺」において『傷寒総病論』『千金方』『千金翼方』『傷寒論』『本草』『和剤局 方』『玉機微義』により考証を加えている。しかし徐鎔は「附遺」において考証を加えるのみで、本文におけるそうした箇所の字句を改めることはしていない。

ともあれ現存古版本において、宋臣による校訂の誤謬を改正した版本は徐鎔本が最初である。

徐鎔本について以下のことが判明した。

(ⅰ)徐鎔本は鄧珍本と無名氏本を校合した版本と判断された。北宋版は参照されていない。

(ⅱ)徐鎔は底本の問題箇所について、『傷寒総病論』『千金方』『千金翼方』『傷寒論』『本草』『和剤局方』『玉機微義』により考証し、目録後の 「附遺」にまとめた。

(ⅲ)徐鎔の校訂により、宋臣注の誤謬がいささか正されている。

(ⅳ)徐鎔本には自己の見解による改字と誤字が多く、テキストとしては適さない。徐鎔の見解として参考程度にすべきである。

(1) 日本では宮内庁書陵部・国立公文書館内閣文庫など。中国では中国科学院・中国医学科学院・北京大学・中医研究院・北京故宮博物院など一五の図 書館。台湾では台北故宮博物院・国家図書館など。

(2) これは『古今医統正脈全書』の名目ではあるが、実際のところ多くは多版本の医書を寄せ集めて刻刊したものである。これに編入される『金匱要 略』は字句の傾向より徐鎔本系であることが推定されるが、その原態は著しく歪められている。これを光緒三三(一九〇七)年に京師医局が重刷、さらにそれを 台湾の新文豊出版公司が一九七五年に影印している。

(3) 一九二四・三六年に中華書局が聚珍仿宋活字本として『四部備要』に編入、一九三九~六〇年には商務印書館が排印本として『叢書集成』に編入、 一九六三・七二・七九年には人民衛生出版社が『叢書集成』本を簡体字・横組みに改め出版している。

(4) 多紀元簡『金匱玉函要略方論輯義』(影印本)、『近世漢方医学書集成』四三・四四、名著出版、東京、一九八〇。

(5) 山田業広『金匱要略集注』(影印本)、北里研究所附属東洋医学総合研究所医史学研究部編『山田業広選集』(二)、名著出版、東京、一九八四。

(6) 台北・故官博物院図書館所蔵、小島尚真手校本『新編金匱要略方論』(旧観海五〇三函)に記される尚真の識語。

(7) 森立之ら『経籍訪古志』、大塚敬節・矢数道明編『近世漢方医学書集成』五三、三九五頁、名著出版、東京、一九八一。

(8) 徐鎔本、序二a。

(9) 森立之『傷寒論攷注(附金匱要略攷注残巻)』、下冊四四六頁、学苑出版社、北京、二〇〇一。

(10) 前掲文献(6)。小島尚真が校異に使用した「明刊本」が無名氏本であることは以下の文献に考証がある。真柳誠・小曽戸洋「『金匱要略』の文献 学的研究・第二報―明・無名氏刊『新編金匱要略方論』とその版本系統」『日本医史学雑誌』三五巻四号、四〇八~四二九頁、一九八九。

(11) 徐鎔本において、処方名を省略して「用後方」「用後方主之」などと作る例は、この箇所のみである。

(12) 徐鎔本は、「痓湿暍病脈証治第二」の「治」(上四b一〇)、「腰以下温」の「以」(上八b六)を欠くが、これは無名氏本と共通する。

(13) 徐鎔本は「当以温薬服之」(上三七b五)、「所去下乃」(中三二b一〇)をつめて刻すが、無名氏本はそれぞれ「当」「下」の字を欠いている。 また徐鎔本と無名氏本は共通して「名曰伏」(中一五a七)の字句をつめて刻す。

(14) 徐鎔本、目録一二a。

(15) 徐鎔本は一行二十字詰め、鄧珍本は一行二十四字詰めであり、鄧珍本では一文が一行でおさまる場合でも徐鎔本では二行となることがある。このよ うな場合、徐鎔本では第二行目を一字下げて書くことがあり、徐鎔本と鄧珍本の字下げは一致しないことも多い。

(16) 『〔影宋版〕脈経』(影印本)、八‐六a(七七頁下)、『東洋医学善本叢書』七、東洋医学研究会、大阪、一九八一。

(17) 徐鎔が校訂した『南陽活人書』の識語には「正徳十四年寧夏刻本、九巻一冊」「若五巻抄本及刻本」などと、底本の情報が比較的詳しく明記されて いる(岡西為人『宋以前医籍考』、四一六頁、古亭書屋、台北、一九六九)。

(18) 宋・劉昉『幼幼新書』、四〇五頁、人民衛生出版社、北京、一九八七。

(19) 鄧珍本上二四aの「不差更服」、上二四bの「不知稍加服」、中二二bの「得利則止」、中二四aの「小便当下」は鄧珍本・無名氏本とも全て細字 双行文となっているが、これを徐鎔本では大字の経文としている。

(20) 鄧珍本上二九aの「亡血及虚者不可与之」、下一一aの「有巴豆者」は徐鎔本を含む全ての古版本で細字双行文となっている。これらは本来、経文 であったものが鄧珍本の段階で細字双行文になってしまったと疑われる。第五章参照。

(21) 鄧珍本や無名氏本が薬味の分量を欠いているにもかかわらず、徐鎔本が分量を記載する箇所は二箇所ある(鄧珍本中一三b五の桂枝と下八b一一の 沢瀉の分量)。ただし徐鎔本は、いずれもこれらの薬味の下に配置される薬味の分量記載をそのまま刻す。つまり前者では「桂枝(三両) 生姜(三両)」、後 者では「沢瀉(三両) 茯苓(三両)」となっている。しかし『金匱』では、徐鎔本においても、同分量の薬味が続く場合、その最後の薬味に「各~両」とまと めて記すのが普通である。よってこれらは徐鎔の所改であり、底本に分量記載があったわけではないと筆者は考える。

(22) 徐鎔本、目録一〇bに「於是就古本新本篇下所注之数、通計之止得二百四十六。然菓実菜穀篇下、古本新本倶闕注数」とある。

(23) 徐鎔本、目録一〇bに「及数目録、亦二百五十八耳」とある。

(24) 宋臣の校訂(宋改)を経た『備急千金要方』にも同様の注があるが、宋改を経ない『新雕孫真人千金方』には見られない。したがって、これが宋臣 による注であることが分かる。

(25) 以下に明らかな誤字を挙げる。上一八b五「冷食曰能助薬力」の「曰」は「自」の訛。上二〇a一「跗陽脈浮而過」の「過」は「滑」の訛。中二b 一〇「甘草乾姜大苓白朮湯方」の「大」は「茯」の訛。中八a一〇「半夏加茯苓湯三之」の「三」は「主」の訛。中一九b四「温覆取微汗」の「覆」は「服」の 訛。中二〇b一〇「黄疸病脈澄并治第十五」の「澄」は「證」の訛。中二五a六「病入胸満」の「入」は「人」の訛。下七a一「白頭翁加甘草阿膠湯主」の 「主」は「方」の訛。下一一a五「旋覆匕」の「匕」は「花」の訛。

(26) 上一五aの「鼈甲煎圓」、上二五bの「八味腎気圓」と「薯蕷圓」、上二六aの「大黄蟅虫圓」、上二九aの「皂莢圓」、上三六bの「烏頭赤石脂 圓」、上四〇aの「赤圓」、中二aの「麻子仁圓」、中八aの「防已椒目葶藶大黄圓」、中二五bの「半夏麻黄圓」、中三八a四の「蜜圓亦可」、中三八bの 「烏梅圓」とその方後の文章、下一bの「桂枝茯苓圓」、下六bの「竹皮大圓」に見られる。ただし、方後の指示などでは「丸」を用いるケースが多く、不統一 である。

(27) 『傷寒論』には北宋版系と『注解傷寒論』系があるが、以下に挙げる両系の文献にはそれぞれ「蚘」字がある。『〔明趙開美本〕傷寒論』(影印 本)、六‐一五b(二七六頁)、燎原書店、東京、一九八八。『注解傷寒論』(仿元版)、『和刻漢籍医書集成』一六、六‐一二a(六七頁下)、エンタプライ ズ、東京、一九九二。

(28) 岡西為人『宋以前医籍考』、三六六・三七七頁、古亭書屋、台北、一九六九。

(29) 本文で挙げた他に、徐鎔本は以下のように宋臣注を訂正する。鄧珍本上二六aの「大承気湯方」は重複するため方を省略し「見前痓病中」に、鄧珍 本中三b「腎気丸」の細注「方見脚気中」を「方見婦人雑病中」に、鄧珍本中一〇a「越婢加朮湯」の細注「方見下」を「方見中風」に、鄧珍本中一一a「防已 黄耆湯方」は重複するため方を省略し「方見湿病中」に、鄧珍本中一二a「越婢加朮湯」の細注「又見脚気中」を「又見中風中」に改める。