無名氏本・兪橋本には共通して主治条文中の

処方名を略し、「用後方」「用後方主之」などと作る箇所がある。はたしてこの特徴はX本の所改によるものか、

宋版の旧態に基づくものであろうか。鄧珍本とX本系版本の関係を明らかにするためには、この点を考察する必要もある。

無名氏本・兪橋本には共通して主治条文中の

処方名を略し、「用後方」「用後方主之」などと作る箇所がある。はたしてこの特徴はX本の所改によるものか、

宋版の旧態に基づくものであろうか。鄧珍本とX本系版本の関係を明らかにするためには、この点を考察する必要もある。前章までの考察により、X本の底本は鄧珍本であると認められた。しかしX本が鄧珍本をあえて踏襲しなかったとみられる部分も少なくない。特に無名 氏本と兪橋本には、①一致して同部位に示される処方名を鄧珍本と異にする、②一致して同部位における主治条文中の処方名を「用後方」「用後方主之」などと 作る、という特徴が見られる。

『金匱』の処方名は、目録・主治条文・配剤薬タイトル(以下、「タイトル」と略称)の三箇所に記載されているが、①の特徴はタイトルの処方名に見

られる。タイトルの処方名の異同について数えたところ、全部で一一箇所あった(表2‐1)。なお、タイトルにおいて処方名は「~方」と「方」字があるのが

通例であるが、無名氏本・兪橋本には「方」字を欠く箇所もある。これらは意図的に脱したとは考えがたいので、いちいち列記しない。

| 鄧珍本所出 | 鄧珍本 | 無名氏本・兪橋本 |

|---|---|---|

| 上一一b | 柴胡桂姜湯 | 柴胡桂蔞湯 |

| 上一四b | 朮附子湯 | 朮附湯 |

| 中三b | 茯苓桂枝白朮甘草湯方 | 茯桂甘白湯方 |

| 中五b | 防已椒目葶藶大黄丸方 | 防椒葶黄丸方 |

| 中七a | 桂苓五味甘草去桂加乾姜細辛半夏湯方 | 桂苓味甘去桂四辛夏湯方 |

| 中七b | 苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯方 | 苓芍姜味辛夏仁湯 |

| 中七b | 茯甘五味加姜辛半杏大黄湯方 | 茯甘姜味辛夏仁黄湯 |

| 中一二b | 黄耆芍薬桂枝苦酒湯方 | 黄耆桂苦酒湯 |

| 中一三b | 桂枝去芍薬加麻黄細辛附子湯方 | 桂姜草棗黄辛附湯方 |

| 中一五a | 茵蔯蒿湯 | 茵陳湯 |

| 中一五a | 消石礬石散方 | 消礬散方 |

また②の例については全部で二五箇所見られた(表2‐2)。この中には、「~主之」「宜~」などと、表現に違いが見られる例もある。

| 鄧珍本所出 | 鄧珍本 | 無名氏本・兪橋本 |

|---|---|---|

| 上八a | 百合鶏子湯主之 | 用後方主之 |

| 上八b | 栝蔞牡蠣散主之 | 用後方主之 |

| 上二三a | 栝蔞薤白白酒湯主之 | 用後方主之 |

| 上二四a | 薏苡附子散主之 | 用後方主之 |

| 上二六a | 厚朴三物湯主之 | 用後方主之 |

| 上二六b | 大建中湯主之 | 宜用後方 |

| 上二六b | 宜大黄附子湯 | 宜用後方 |

| 上二七b | 当帰生姜羊肉湯主之 | 宜用後方 |

| 上二七b | 抵当烏頭桂枝湯主之 | 抵当用後方 |

| 中三b | 苓桂朮甘湯主之 | 用後方 |

| 中八b | 栝蔞瞿麦丸主之 | 用後丸主之 |

| 中一三b | 桂枝去芍薬加麻辛附子湯主之 | 用後方 |

| 中一五a | 消石礬石散主之 | 用後方 |

| 中一五b | 猪膏髮煎主之 | 用後方 |

| 中一七b | 栢葉湯主之 | 後方主之 |

| 中一八a | 瀉心湯主之 | 用後方 |

| 中一八b | 茱萸湯主之 | 用後方 |

| 中一九a | 黄芩加半夏生姜湯主之 | 用後方 |

| 中一九a | 猪苓散主之 | 用後方 |

| 中一九b | 四逆湯主之 | 用後方 |

| 中一九b | 小柴胡湯主之 | 用後方 |

| 中二〇a | 大黄甘草湯主之 | 用後方 |

| 中二〇a | 茯苓沢瀉湯主之 | 用後方 |

| 中二〇b | 半夏乾姜散主之 | 後方 |

| 中二〇b | 生姜半夏湯主之 | 用後方 |

X本がこれらの箇所において鄧珍本を踏襲しなかった理由は二つ考えられる。第一はこれらの箇所が鄧珍本以外の版本に基づいている可能性、第二は単 にX本が処方名を省略した可能性である。

前章で述べたように、字句の傾向からX本の作成者が別の版本を参照しているとは考えにくく、第一の可能性は極めて低い。ただ上に挙げたX本の処方

名に北宋版の旧態が認められたならば、前章の結論を見直す必要がある。そこで本章では、名称に異同がある処方について北宋版の処方名を推知することによ

り、X本の処方名の妥当性を判断したい。

以下ではタイトルに見られる処方名の異同について、北宋版『金匱』の処方名がいかなるものであったか推測し、X本の処方名の妥当性を判断したい。

北宋版『金匱』の処方名がいかなるものであったか推測する資料に、北宋版『金匱』を引用する宋・金・元代の書が考えられる。しかし管見の及ぶとこ ろで、これら処方名の異同箇所に該当する条文の引用を見出すことができなかった。そこで本節では、『金匱』と同内容の文章を載せる『脈経』(1)『外 台秘 要方』(2)『備急千金要方』(3)を参照する。もしX本の処方名が北宋版ないし鄧珍本を遡る版本に基づく のであれば、上記三書とX本の処方名が類似して いる箇所があるはずである。

そこで方名に異同がある『金匱』の処方を『脈経』『外台』『千金』の三書に求めた。その結果、方名に異同がある『金匱』の処方は以下の四つに分類 された(処方名は全て鄧珍本のタイトルを示した)。

右のうち、(一)以外は三書の処方名と比較・検討してX本の処方名を考察することができない。したがって以下では(一)のみ検討してゆきたい。なお (三)のごとく、『外台』『千金』などで無名の処方が、『金匱』では処方名があるという例は多く、このような処方名は『金匱』の宋改によって命名された可 能性がある(13)。

まず(一)について検討してみる。鄧珍本、X本、『脈経』『外台』『千金』における処方名の異同を表2‐3にまとめた。

朮附子湯と朮附湯の異同は「子」一字の有無のみと大差なく、『外台』と比較してもどちらが妥当か判断できない。しかし、他の例ではすべて鄧珍本と 他書の 処方名が類似しており、X本と類似する処方名は他書に見られない。したがって少なくとも(一)にかんするかぎり、北宋版『金匱』の処方名も鄧珍本のごとく であり、けしてX本の処方名ではなかったはずである。

| 鄧珍本 | X本 | 『脈経』『外台』『千金』 |

|---|---|---|

| 朮附子湯 | 朮附湯 | 『外台』近効白朮附子湯 |

| 防已椒目葶藶大黄丸方 | 防椒葶黄丸方 | 『脈経』防已椒目葶藶大黄圓 『千金』椒目丸 |

| 黄耆芍薬桂枝苦酒湯方 | 黄耆桂苦酒湯 | 『脈経』黄耆芍薬桂枝苦酒湯 『外台』黄耆芍薬桂心酒湯 『千金』黄耆芍薬桂苦酒湯 |

| 桂枝去芍薬加麻黄細辛附子湯方 | 桂姜草棗黄辛附湯方 | 『脈経』桂枝去芍薬加麻黄細辛附子湯 『外台』深師附子湯(宋臣注「仲景傷寒論桂枝去芍薬加麻黄細辛附子湯」) |

| 消石礬石散方 | 消礬散方 | 『脈経』『外台』『千金』とも消石礬石散 |

またX本の処方名は配剤薬を省略・列記した命名となっているが、鄧珍本や他書では配剤薬を省略せずに列記する命名が多い。(一)以外の処方名の異 同でも同 様の傾向があり、(一)以外でも鄧珍本の処方名が妥当といえるだろう。したがってX本の処方名は北宋版に基づいてはいないとみてよかろう。前章で指摘した ように、X本は鄧珍本の印刷不鮮明な文字が別の版本で校訂されていない。にもかかわらず妥当性の認められる鄧珍本の処方名をあえて踏襲せず、別の版本に基 づきかくのごとき処方名にしたとは考えにくい。したがってこれらの処方名はX本作成者の省略であると判断できる。

無名氏本・兪橋本には共通して主治条文中の

処方名を略し、「用後方」「用後方主之」などと作る箇所がある。はたしてこの特徴はX本の所改によるものか、

宋版の旧態に基づくものであろうか。鄧珍本とX本系版本の関係を明らかにするためには、この点を考察する必要もある。

無名氏本・兪橋本には共通して主治条文中の

処方名を略し、「用後方」「用後方主之」などと作る箇所がある。はたしてこの特徴はX本の所改によるものか、

宋版の旧態に基づくものであろうか。鄧珍本とX本系版本の関係を明らかにするためには、この点を考察する必要もある。

『外台』『千金』などの医方書に「用後方」などという用例は見えない。『傷寒論』『玉函』も同様である。ただし『傷寒論』は宋臣による細字文に 「用前第 ~方」(14)「用後第~方」(15)などと記されている。あるいは、北宋版『金匱』が「用後方」などと 作っており、X本はこれを参照したのかもしれな い。

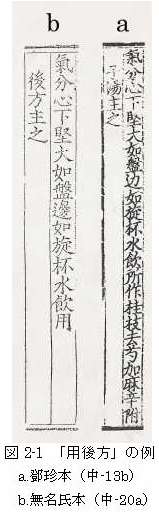

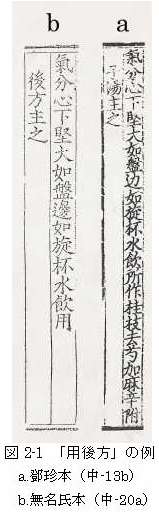

ところで無名氏本が「用後方」に作る箇所 において、特筆すべき部分がある。それは無名氏本が、文章の途中での改行によって図2‐1のように二行目 を鄧珍 本と合致させることである。

なお兪橋本は無名氏本のような改行をせ ず、続けて一行におさめている。ただし、無名氏本が鄧珍本を直接参照している可能性はありえず、X本も無名 氏本と 同様の書式であったはずである。

無名氏本・兪橋本とも処方名を「用後方」とするだけでなく、方名直前の「所作」二字を欠いている。しかし、鄧珍本だけでなく『脈経』(16)『外 台』(17)の同方主治条文にも「所作」の二字があるので、北宋版『金匱』にも「所作」二字があったはずである。また、たとえ北宋版が 「用後方」に作っていた としても、無名氏本のような文章途中での改行は文の続きからしてありえず、必ずや続けて記されていたに違いない。

以上から、X本が北宋版に基づき「用後方」とした可能性を完璧に否定できる。よって、「用後方」等の字句は単なるX本の省略であると筆者は考え る。

すなわち、X本の特徴である「用後方」「用後方主之」などの字句も、処方名と同様、宋版に基づくものではないと結論づけられる。

(ⅰ)X本には、鄧珍本と異なった処方名を記載したり、主治条文中の処方名を「用後方」「用後方主之」などとするという特徴が見られる。これはX本が底本 である鄧珍本を踏襲しなかった箇所である。

(ⅱ)鄧珍本を踏襲しなかったX本に特徴的な処方名は、X本作成者の省略に基づくと判断された。

(ⅲ)X本が主治条文中の処方名を「用後方」などと記載するのも省略によるもので、北宋版の字句に基づくものではないと判断された。

(1) 『〔影宋版〕脈経』(影印本)、『東洋医学善本叢書』七、東洋医学研究会、大阪、一九八一。

(2) 『〔宋版〕外台秘要』(影印本)、『東洋医学善本叢書』四・五、東洋医学研究会、大阪、一九八一。

(3) 『備急千金要方』(影印本)、人民衛生出版社、北京、一九五五。

(4) 前掲文献(2)、一五‐二八b(二九一頁下)の「近効白朮附子湯」。

(5) 前掲文献(1)、八‐二六a(八七頁下)の「防已椒目葶藶大黄圓」。および前掲文献(3)、一八‐二一a(三三二頁上)の「椒目丸」。

(6) 前掲文献(1)、八‐一一b(八〇頁上)の「黄耆芍薬桂枝苦酒湯」。前掲文献(2)、四‐二三a(八九頁上)の「黄耆芍薬桂心酒湯」。前掲文 献(3)、一〇‐一四b(一九四頁下)の「黄耆芍薬桂苦酒湯」。

(7) 前掲文献(1)、八‐一二a(八〇頁下)の「桂枝去芍薬加麻黄細辛附子湯」。また前掲文献(2)、八‐一三b(一五六頁上)の「深師附子湯」 宋臣注に、「仲景傷寒論名桂枝去芍薬加麻黄細辛附子湯」とある。

(8) 前掲文献(1)、八‐一四a(八一頁下)。前掲文献(2)、四‐二四b(八九頁下)。前掲文献(3)、一〇‐二一a(一九八頁上)。いずれも 「消石礬石散」である。

(9) 前掲文献(1)、八‐二五a(八七頁上)。前掲文献(2)、八‐八b(一五三頁下)。前掲文献(3)、一八‐二〇a(三三一頁下)。いずれも 「甘草湯」である。また、『外台』『千金』には配剤薬の異なる「甘草湯」が多く載せられており、『金匱』にも甘草単味からなる「千金甘草湯」が『千金』か らの附方として載せられている。

(10) この三方は「茯苓桂枝五味子甘草湯」の加減方である。『外台』(前掲文献(2)、一八三頁上)、『千金』(前掲文献(3)、三二五頁上)とも この三方を載せるが、処方名がない。

(11) 当処方は『外台』からの附方と記載されているが、これに対応する処方は『外台』瘧病門にない。『外台』巻一の「小柴胡湯」および巻二の「小柴 胡桂薑湯」は同一薬味であるが、主治条文はともに『金匱』附方の「柴胡桂姜湯」と異なる。さらに山田業広が指摘するごとく(『金匱要略札記』、山田業広選 集一『傷寒論札記・金匱要略札記』所収、二八八頁、名著出版、東京、一九八四)、『脈経』『千金』にも当処方は見えない。

(12) 『外台』『千金』には「茵蔯蒿湯」「茵蔯湯」が多数見られるが、いずれも配剤薬・主治条文が『金匱』と異なる。

(13) なお、宋改により校訂された諸医書に統一して処方名がつけられたとみる説もある。たとえば『金匱』「百合狐惑陰陽毒病脈証并治第三」の「百合 知母湯」は、『医心方』では処方名がない。ただし今本『外台』『千金』とも、「百合知母湯」という処方名がある。これについて森立之は「案医心引千金無方 名、必是原文如此、宋版以後有方名歟」(森立之『傷寒論攷注(附金匱要略攷注残巻)』、下冊五二一頁、学苑出版社、北京、二〇〇一)と、本来は処方名がな く、宋版以後に方名が付けられたのではと考えている。この説にしたがえば、宋改によって『金匱』『外台』『千金』の三書に統一して「百合知母湯」という処 方が命名されたということになる。なお立之が挙げた根拠の他に、『金匱』同篇収載の「滑石代赭湯」「百合鶏子湯」「百合地黄湯」も『外台』『千金』では処 方名があるにもかかわらず、『医心方』には処方名がない。この三方に関しては『太平聖恵方』(『東洋医学善本叢書』一六、四八一・四八二頁、オリエント出 版社、大阪、一九九一)も『医心方』同様、処方名がない。『太平聖恵方』(九九二刊)は北宋・太宗の命による国定医方書であり、それ以前の医書を中心に編 纂したものである。当書に「滑石代赭湯」などの処方名が見られないことから、宋以前にはこれらに処方名が付けられていなかったのではと筆者は考える。

(14) 『〔明刊趙開美本〕傷寒論』(影印本)、燎原書店、東京、一九八八。二‐一四a(八七頁)の桂枝湯方条など多くの箇所に見られる。

(15) 前掲文献(14)、三‐九a(一一七頁)と七‐二〇a(三三三頁)の葛根湯方条にそれぞれ「一云用後第四方」「一云用後第二十八方」とある。

(16) 前掲文献(1)、八‐一二a(八〇頁下)。

(17) 前掲文献(2)、八‐一三b(一五六頁上)。