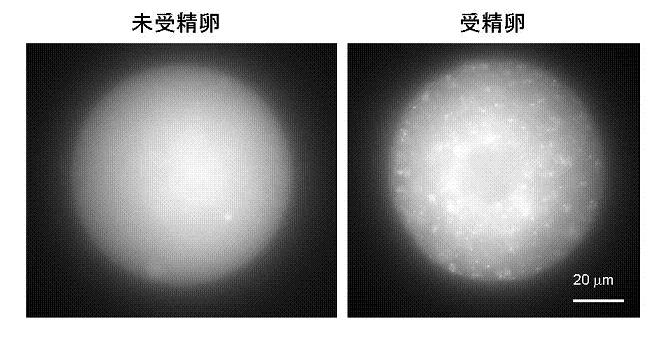

図1 未受精卵(左)と受精後0.5日目の胚(右)のオートファゴソーム

オートファゴソームが蛍光標識されるGFP-LC3マウスから採取した未受精卵と受精卵。受精後に生じる多数の小さな輝点ががオートファゴソームを示します。受精後にオートファジーが活性化され、受精卵のタンパク質が分解されている様子がわかります。

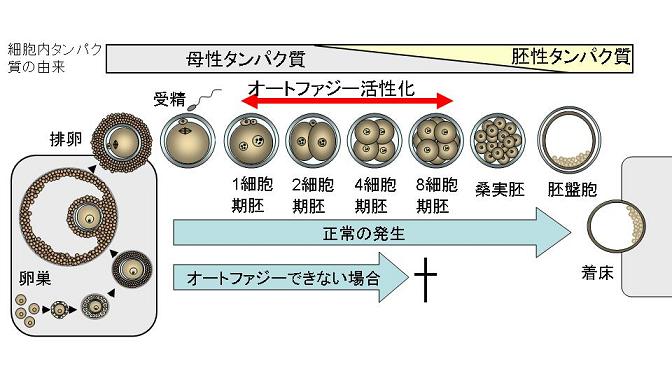

図2 今回の研究成果のまとめ

受精後2細胞期胚頃より母親由来のタンパク質の分解が始まり、徐々に胚ゲノムに由来するタンパク質に入れ替わります。それに先立ち、受精後4時間目頃よりオートファジーが活発化し、これが母性タンパク質の分解の重要な機構となります。卵特異的Atg5ノックアウトマウスを利用してこの時期のオートファジーを抑制すると、4-8細胞期胚の段階で発生が停止して致死となります(図中の†)。これは、胚性タンパク質の合成に必要なアミノ酸が、母性タンパク質の分解によって確保できないためと考えられます。