←戻る

平成十六年度人文学科卒業研究

亀の中国思想史−その起源をめぐって−

01L1078L 永谷 恵

中国文化専攻 指導教員:真柳 誠

目 次

はじめに

第一章 亀について

1. カメの種類

2. 各科のカメの特徴

3. 亀を表す漢字

第二章 中国歴代文献に見える亀

1. 神亀と霊亀

2. 摂亀

3. 筮亀

4. 小結

第三章 亀の出てくる伝説・小説

1. 亀策列伝

2. 白いすっぽん・白い亀

3. 亀と桑の伝説

4. 亀を煮る

5. 小結

第四章 亀と世界観

1. 神話の中の亀

2. 天円地方と亀

3. 小結

第五章 亀と蛇

1. 亀と蛇を雌雄とする

2. 亀と蛇の関連

3. 小結

まとめ

参考文献と注

はじめに

亀の出てくる神話や伝説は、世界各地に見ることができる。「鶴は千年、亀は万年」という言葉があるように、日本でも長寿の象徴として縁起の良いものとされている。また、亀の出てくる伝説といえば浦島太郎が有名である。

「古代インドの神話における世界とは、無限循環を思わせる巨大な竜がうずを巻いたその上に、地下世界を象徴するウミガメが乗り、その甲羅の上に立つ4頭の象が半球状の大地を支えるという構造」[1]になっていたという。

中国では古来、吉凶を占うために、亀の甲や牛の肩胛骨を用いた卜占が行われていた。この卜占は祭事や政治などの重要なことにも用いられていたようであ

る。また、中国では青竜・白虎・朱雀・玄武を「四神」とするという思想がある。この玄武は、亀に蛇が巻きついた姿で表される。また鳳・麟・亀・竜を「四

霊」として、瑞兆の動物とする思想もある。

このように、亀は神聖な生き物として信じられてきた動物である。それでは、中国にある亀を神聖なものとする思想とはいかなるもので、どのように形成されていったのだろうか。また、亀が神聖視される理由は、カメのどのような特徴に関わっているのだろうか。

本稿ではこの問題を検討するため、中国歴代文献の亀に関する記述を読み解いていく。それらの記述と生物のカメとを比較し、そこにつけ加えられている思想

的な要素を取り出していきたい。そして、中国における亀の神聖思想とはどのようなものだったのかを、明らかにしていきたいと思う。

なお本稿では以下のように凡例を定める。人物の敬称は省略した。日本・中国の年号は一律に西暦で表した。本稿で使用する漢字は、固有名詞も含めて常用漢

字・人名用漢字を用いた。常用漢字・人名漢字にない漢字は、俗字・異体字は正字に直し、同字はそのままにした。ユニコードにない漢字は部首などの一部分を

加減法で構成し、左右の組み合わせには+を、上下の組み合わせには※を使い、{ }で挟んで示した。例えば料を{米+斗}、思を{田※心}のようにであ

る。

また、生物学上の種や個体を表す際にはカタカナ表記を用い、例えばカメのように記した。

第一章 亀について

1. カメの種類

カメは原始的な爬虫類である。「カメ類は三畳紀に出現して、中生代から新生代への爬虫類の大絶滅の危機を乗り越え、今日まで生き残っている。現生種は約230種」[2]。

現存するカメ目は曲頸下目と潜頸下目とに分類される。曲頸下目は首を横に曲げて甲羅におさめるカメで、南半球にのみ生息する。潜頸下目は、首を真っ直ぐに引っ込めて甲羅におさめるタイプのカメである。

そのうち中国に分布する主なカメ類は、以下のものである[3][4][5]。本来ならば中国の文献で調べるのが適切であるが、手に取れる資料がなかった

ため、日本で出版されている資料から分布域が中国にあるものを抜き出した。また、カメ類の分類には諸説があるため、ここでは『改訂新版 世界文化生物大図

鑑 動物(哺乳類・爬虫類・両生類)』にしたがう。

カメ目Testudinata

妹亀亜目 Casichelydia

潜頸下目 Cryptorodia

スッポン科 Trionychidae

ニホンスッポン Pelodiscus sinensis

コブクビスッポン Palea steindachneri

マルスッポン Pelochelys bibroni

ウミガメ科 Cheloniidae

アカウミガメ Caretta caretta

アオウミガメ Chelonia mydas

ヒメウミガメ Lepidochelys olivacea

タイマイ Eretmochelys imbricata

オサガメ科 Dermochelyidae

オサガメ Dermochelys coriacea

オオアタマガメ科 Platysternidae

オオアタマガメ Platysternon megacephalum

アジアガメ科(バタグールガメ科) Bataguridae

クサガメ Chinemys reevesii

ハナガメ Ocadia sinensis

ヒラセガメ Pixidea mouhotii

ミスジハコガメ Cuora trifasciata

セマルハコガメ Cuora flavomarginata

モエギハコガメ Cuora flavomarginata

スペングラーヤマガメ Gedemyda spengleri

ミナミイシガメ Mauremys mutica

ヨツメガメ Sacalia quadriocellata

ベアリーヨツメガメ Sacalia bealei

リクガメ科 Testudinidae

ベッコウムツアシ(インプレッサムツアシガメ) Manoutia impressa

エロンガータリクガメ Indotestudo elongata

ヨツユビリクガメ Testudo horsfildi

気候の変化や種の絶滅などで古代と現在とでは生息するカメ類は多少なりと異なるだろう。しかし亀について記述するとき、記述者はこれらのカメ類を念頭に置いていた可能性は高いはずである。そこで本稿では、この種のカメ類の特徴を踏まえながら、検討を行っていく。

2. 各科のカメの特徴

中国でも昔からカメは様々な種類に分けられており、時代ごとに記述の内容に齟齬があるものも多い。そこで本稿では、混乱を避けるため現在のカメ類の分類

に主軸を置いて考察していく。そのため、以下に各科ごとのカメの特徴をまとめ、整理しておく。なお、以下は注[3][4][5]に掲げた資料を整理して作

成した。

・スッポン科

水中生活に適し、水掻きが発達している。中型ないし大型で、甲には角質板がなく皮膚に覆われ、骨質板も退化しているために甲の外縁部がとくにやわらか

い。吻は肉質で細長く突出しており、肉質の唇がある。首は甲内に完全に引き込むことができる。基本的に肉食性。特にアジア圏では、古くから食用にされてい

た。

・ウミガメ科

海中で生活し、鰭状の四肢を持つ。大型のカメ。背甲は角質板に覆われる。頭部や四肢を甲内に収めることはできない。あごは角質で、肉質の唇はない。世界中の海域に分布し、産卵以外はほとんど上陸しない。基本的に肉食性だが、アオウミガメの成体は草食性。

・オサガメ科

オサガメ属オサガメの1属1種。現存する最大のカメで、甲長120〜250cm、体重は700kgにもなる。四肢は鰭状。甲には革質の皮膚に埋まった小

さく不規則な形の骨板がある。幼体の背甲は細かい鱗で覆われている。背甲に7本、腹甲に鈍い5本の隆条がある。頭部や四肢を甲内に収めることはできない。

肉食性で、クラゲを主に食べる。これまでに確認された最大記録は、全長291cm、体重961.1kg。

・オオアタマガメ科

小型のカメ、淡水生。甲は扁平で、頭が非常に大きく引っ込めることができない。頭部は大きな角質板で保護される。あごはくちばしが剥き出しになり、力強

く曲がる。尾は長く、平たい鱗が並ぶ。太い爪の生えた頑丈な四肢や長い尾を使って、岩や流木をよじ登ることができる。肉食性。

・アジアガメ科

多くは小型ないし中型。甲は角質板に覆われ、背甲は高く盛り上がるものから扁平なものまでいる。ほぼ水棲のものから陸棲のものまで様々である。肉食性・草食性ともにいる。24属56種を含み、カメ目最大の科。

・リクガメ科

小型から大型。陸生。水掻きがない。四肢はゾウの足のように円柱状のことが多い。ふつう背甲は重厚で高く盛り上がる。首は甲内に引っ込められる。主に植物性。10属39種を含む。

以上のように、カメといっても大きさから生態まで多種多様である。特にアジアガメ科・リクガメ科は種類が多く、特徴もそれぞれに異なる。

3. 亀を表す漢字

亀の漢字の使い分けは、亀を区別する上で重要な意味を持つ。亀を表す漢字を検討してみることで、亀に対する認識の一端を知ることができるのではないかと思う。

亀を表す漢字には、主に亀部のものと黽部のものとがある。以下に、『大漢和辞典』[6]をもとに、亀に関係する漢字をまとめてみる。

まず、龜の部首が使われている漢字を挙げる。亀部に属する漢字には、「龜」の部首の形が多少異なるものも含まれているが、ここでは「龜」の形が完全に含まれているものに限った。

亀(龜)。カメの形をかたどった、象形文字である。後漢の許慎による字書『説文解字』にもみえる。現在の漢字のもとになっている小篆の字形は、カメを横

から見た姿である。一方、古文では上から覗いたカメの姿をかたどったと思われる図像になっている。甲骨文字では、この横から見た形と正面から見た形の両者

が見られる。

{女+龜}。梁・顧野王『玉篇』には「異変を知る」意、金・韓道昭『五音集韻』には「女のあざな」の意であるとある。梁以前にはさかのぼれないことから、後に出来た漢字であろうと思われる。会意文字であろう。

{龜+毛}。明・梅膺祚『字彙』には、「毛の飾り物」の意であるとある。会意文字であろう。

{龜+今}。『字彙』には、「亀」のことであるとある。形声文字か。

{龜+勾}。『字彙』には、「亀の類」のことであるとある。清・張時烈『字彙補』では{勾※龜}も同字であるとしている。

{冄+龜}。『説文解字』に見え、「亀の甲のへり」のことで、形声文字であるとされている。小篆も残っていることから、この字は秦の時代には既に存在し

ていたと思われる。また、宋・陳彭年『広韻』、宋・丁度『集韻』、明・張自烈『正字通』にも記述が見える。『字彙補』には、{龜+冄}、{龜+丹}は同字

であるとある。

{火※龜}。『字彙』には、「大型のえび」のことであるとある。

{龜※灬}。『説文解字』には、「亀の甲が焦げてうらかたがあらわれない」とある。小篆もあり、春秋・左丘明『春秋左氏伝』にもその記述があることか

ら、この字は春秋時代には存在していたものと思われる。また『正字通』には「焦・灼」と同じであるとある。『集韻』では、{火+龜}も同字であるとしてい

る。

{冬+龜}。『説文解字』には、亀の名であり、形声文字であるとしている。また、明・宋濂『篇海類編』では、{龜+冬}も同字であるとしている。

{龜+句}。「亀の類」のことである。金・韓孝彦『篇海』および『正字通』に見られる。{句+黽}の俗字であるという。

{皮※龜}。『集韻』に見られ、「亀の属」のことである。また、『正字通』では、{皮+黽}の譌字であるとされる。

{去+龜}。『字彙』に「蟾(ひきがえる)」の意であるとある。形声文字か。

{主+龜}。『集韻』にみられ、「烏{主+龜}」は亀の名であるとある。

龝・{禾※龜}。『字彙』には、「秋」の古字とある。この「龜」の部分は、もとはイナゴの象形文字であったという説がある。会意文字か。

{央+龜}。『集韻』には、「亀の属」であり、{央+黽}に同じ。

{禾※火+龜}。『字彙』には、「秋の本字である」とある。『字彙』には形声文字だとある。甲骨文にもみとめられる。

{崔+龜}。『字彙』には、「大きい亀」の意であるとある。

龞。『字彙』では、姓であるとしている。鼈と同じ。

{靈−巫+龜}。『集韻』に、黄{靈−巫+龜}は亀の名とある。

鬮。『説文解字』にみえる。鬥にしたがい「戦い取る」の意で、龜の音、形声文字としている。

以上のようなことから、亀部に属する文字は形声文字と思われるものが多いことがわかる。亀の字が含まれることで、漢字の示す対象が亀であることは明らかである。そのため、漢字をさらに分化する際には音によってなしたものだと思われる。

次に、黽部に属する亀に関する漢字を挙げる。

黿。アオウミガメのことか。『説文解字』には「大鼈」とあり、「黽に従い、元の音」の形声文字であるとある。

{央※黽}。『集韻』『正字通』にみられ、亀の一種。{央※龜}につくる。形声文字か。

{句+黽}。かえるの一種。『集韻』『説文解字』にみえる。形声文字。明・李時珍『本草綱目』には、{句+黽}{辟+黽}は蠵亀(うみがめか)の別名であるとしている。『篇海類編』『正字通』には同字として{黽+句}、{句※黽}をあげている。

{旦※黽}。戦国・屈原『楚辞』にもこの字が見える。意は旦(朝の意)と同じであるとしているものがある。また『説文解字』では、会意文字であるとしている。匽{旦※黽}をうみがめの名とするものもあるが、定かではない。

{兒※黽}。『集韻』にみえ、{兒+黽}{麻+黽}は「亀に似、海辺の砂中にうまれる」亀の一種であるとしている。『集韻』には、{弭※黽}の字と異体字であるとし、『字彙』には{臼※黽}と同字であるとしている。

鼇。『集韻』にみえる。清・鈕樹玉『説文新附孝』には、「海中の大鼈」、「黽に従い、敖の音」の形声文字であるとしている。

鼈。『説文解字』にみえ、敝の音をもつ形声文字であるとしている。「すっぽん」を示す。現在でも、スッポンはこの字を使っている。

「黽」という字は、かえる・あおがえるを指す漢字である。亀の種類を示すと思われる漢字は、亀部では九つ、黽部では七つの文字があげられる。このことか

ら黽部にも亀を示す漢字が多くあることがわかる。また、黽部の示す亀は、うみがめやすっぽんのように水棲のものだという特徴がある。

これらのことから、亀を表すのに「黽」の字が使われる理由には、以下の理由が考えられる。

まずは、亀部と黽部の使い分けである。黽部には水棲の亀が多いことから、水棲の亀は黽部に属させて区別していたと考えられる。黽の意味はカエルであるこ

とから、水棲のカメはカエルに近いものと考えられていたのではないだろうか。特にスッポンには水掻きがあり甲羅も柔らかく、外見上はカエルに近いといえる

だろう。そのため、黽の字を使ったのではないだろうか。

もうひとつは、字形上の類似性である。「黽」の形と、亀の本字「龜」の形は非常によく似ている。他の部首と組み合わされて一つの漢字とするとき、「龜」

の字を使うと複雑になりすぎてしまう。そのため、形の似ている「黽」の字を使うようになったという可能性が考えられるのである。龞と鼈、{皮+龜}と{皮

+黽}などの字は通用しており、その関係を表していると思われる。

第二章 中国歴代文献に見える亀

中国の歴代文献には、様々な種類の亀が記されている。本章では、その中でも思想的な色彩が強いと思われる、神亀・霊亀・摂亀・筮亀について取り上げる。

それらの亀と生物のカメとの間には、どのような差異があるかを考えてみたい。そしてそこにはどのような思想が含まれ、表されているのかについても検討をく

わえてみたいと思う。

1. 神亀と霊亀

亀の中でも特に神聖なものとされているのが、神亀と霊亀である。この二種の亀が同時に出てくる記述は、以下のものが見出せた。

『爾雅』「一曰神亀。二曰霊亀」[7]

『述異記』「亀一千年生毛、寿五千年謂之神亀、寿万年曰霊亀」[8]

『爾雅』は、漢初にできた中国最初の訓詁の書で、最も古い辞書であり、十三経の一つに数えられる。『述異記』は、それより時代の下った南北朝時代に、斉の祖冲之が書いたものである。

『爾雅』では様々な亀の名を挙げているが、一番目と二番目に挙げられているのが神亀と霊亀の名である。また、神亀の注には「亀之最神明」と書かれている。『述異記』によると、亀は千年生きると毛が生え、五千年で神亀、一万年で霊亀と呼ばれるようになるとある。

これらの記述から、亀が長寿であるという思想を読み取ることができる。『爾雅』では最も神明であるとされている神亀が、『述異記』の記述によればその寿

は霊亀よりも低いものとされているようである。また、漢・戴徳が周末・秦・漢の礼の制度や礼家の説を集めた書物『大戴礼記』には、「神亀為之長」[9]と

いう記述があり、神亀が長であるとしている。神亀と霊亀は、どちらがより尊いというようなものではなく、両者とも亀の神聖なものとして名づけられていたの

であろう。

『本草綱目』にも霊亀に関する記述が見られる。

「在山、曰霊亀」「抱朴子云。千歳霊亀、五色具焉、如玉如石。変化莫測。測或大或小。或游於蓮葉之上、或伏於蓍叢之下」 [10]

『抱朴子』とは、晋の葛洪が記した道家の書である。ここでは、千歳で霊亀だと書かれている。長寿であることは必須の条件であったようだが、その年月につ

いてはそれぞれの記述により異なっている。またここで書かれている「五色」とは、五行説にある青・赤・黄・白・黒のことである。これら全ての色を含むとい

うことは、神聖性を強調する意味合いがあるのだろう。また、さまざまに変化するということは、霊妙さのあらわれである。このように神亀・霊亀は特に神聖な

ものと考えられていたことがわかる。

ところで、カメは実際どのくらい長生きをするものなのだろうか。カメのはっきりとした寿命は、実際まだよくわかっていない。現在のところウミガメの寿命

は30年以上あると推定されているようだ。陸棲のカメにおいても、ミナミイシガメは飼育下で22年、ニホンイシガメMauremys

japonicaは、飼育下で22年、野外でメス30年の記録があるそうである[4]。

亀が長寿とされる思想の由来ははっきりしたことはわからないが、カメの容姿が関わっていたとも考えられる。まずカメには巨大なものがいること、それを見

て長く生きていることが想像されたのではないだろうか。さらに、岩のようにも見える亀の甲に苔がむしている姿を見たならば、千代に八千代にという想像に及

んだとしてもおかしくない。また、そのしわの寄った外見が老齢を思わせたとも考えられるだろう。実際の亀の寿命は現在でもはっきりしていないように、古代

でもカメの生態を追い四六時中観察していたわけではないのである。寿命というのは多く想像の混ざったものである。同じ場所に同じ様なカメが長年いたとし

て、それが違う個体であったとする。しかし識別できないことも十分にあり得るわけで、そうなると同一個体とみなされてしまう可能性もある。これらのような

様々な原因の複合として、亀が長寿であるという思想が生まれたのであろう。

また、よく瑞兆として描かれる亀の図像には、甲に毛が生えているものが多く見受けられる。その亀の甲に毛が生えるという記述が、南北朝時代の『述異記』

にうかがえる。実際のカメ類には毛の生えたものはなく、空想上のものであろう。この毛が生えるという様は、老人に鬚が生えることからの連想と考えられるだ

ろう。また、苔や草、海藻などが絡み付いている姿からの発想とも考えられる。いずれにしても、毛の生えている様はやはり鬚を思わせ、ここにも亀を長寿の象

徴としていたことが表れている。

2. 摂亀

摂亀についての記述を以下にまとめてみる。

『爾雅』「小亀也。腹甲曲折解、能自張閉。好食蛇。江東呼為陵亀」[11]

『爾雅翼』「今之呷蛇亀是也。小狭長尾、腹下横折。見蛇則呷而食。多在陸地、亦能登木、甚腥臭。乃言療蛇毒、以其食蛇故也。(略)一名{央+黽}亀、一名{虫+嬰}亀。

抱朴子曰。南人帯{虫+嬰}亀之尾、以辟蛇」[12]

『本草綱目』「摂亀則呷蛇亀也」[13]

『爾雅翼』は、宋の羅願が撰した辞書である。

摂亀について、『爾雅』では「小亀で腹甲が曲がって閉じることができる。蛇を好んで食べる」とある。続いて『爾雅翼』では、「蛇に噛み付く亀で蛇を見るとすぐに食べる。小さく尾が長く、腹の下が折れる」とある。そして『本草綱目』でも『爾雅翼』の記述を踏襲している。

これらの記述からみるに、摂亀の特徴は蛇を食べるところにあることがわかる。『爾雅翼』では「見蛇則呷而食」および「南人帯{虫+嬰}亀之尾、以辟蛇」

と言う記述により、この特徴をさらに強調している。『爾雅翼』にあるように、「蛇の毒を治療する」という記述は、この蛇を食べる属性からの連想である。カ

メが実際にヘビを食べるかどうかは、はっきりしたことはわからない。しかし雑食性のカメは多く、カエルなどの小動物を食べるカメもいることから、実際にヘ

ビを食べるカメがいたと考えても良いだろう。

次に、『爾雅』の「腹甲曲折解、能自張閉」、および『爾雅翼』の「腹下横折」という記述に注目する。これは、亀の腹甲が開閉できるようになっているハコ

ガメ類を指している記述だと思われる。ハコガメ類は腹甲に蝶番がついており、頭・手・足・尾を引っ込めた後に蓋ができるようになっているのである。このハ

コガメ類というのは特定の科を指すものではなく、腹甲に上記のような特徴をもつカメを指している。ハコガメ類は曲頸下目のヨコクビガメ科や潜頸下目のスッ

ポン科・スッポンモドキ科・ドロガメ科・リクガメ科・アジアガメ科に分類されている。

『爾雅』の「陵亀」という名称から、摂亀は陸棲のカメ、あるいは甲が盛り上がっているカメであることが推測される。『爾雅翼』には「多在陸地」という記

述もあることから、陸生のカメと考えるのが妥当であろう。そうすると、リクガメ科・オオアタマガメ科・アジアガメ科に属するカメに該当するものと思われ

る。甲の盛り上がっているカメは、リクガメ科、一部のアジアガメ科である。一方、「小狭長尾」「亦能登木」という記述はオオアタマガメ科を思わせる。しか

し、オオアタマガメの腹甲には蝶番はなく、頭を引っ込めることもできないことから、摂亀とされていたカメはこのリクガメ科かアジアガメ科のどちらかだと推

測できる。

しかし、やはり摂亀の最大の特長は、蛇を食べるという行為にある。なぜそれが重要視されたのかといえば、亀と蛇の特別な関係を考慮しなければならない。この二者の関係については第五章で考察することにする。

3. 筮亀

『爾雅』「六曰筮亀」『注』「常在蓍叢下、潜伏。見亀策伝」[14]

『本草綱目』「在山曰筮亀」[15]

筮亀について、『爾雅』の注には「常に蓍の草むらの下に伏している」とある。『本草綱目』にはただ「山にある」とだけかかれている。

『爾雅』で「亀策伝に見える」としている亀策伝とは、『史記』の中の列伝に含まれる。『史記』は、紀元前90年ごろに、司馬遷がつづった歴史書である。

列伝は春秋戦国時代の優れた人物のエピソードで構成されるが、この「亀策列伝」はその前の巻の「日者列伝」に続いて、占いに関する話がまとめられている。

その「亀策列伝」の序論および褚少孫の補記に、以下の記述がある。

「亀千歳乃遊蓮葉之上、蓍百茎共一根。又其所生獣無虎狼、草無毒螯」「聞蓍生満百茎者、下必有神亀守之、其上常有青雲覆之。伝曰、天下和平、王道得、而蓍茎長丈、其叢生満百茎」[16]

「亀策列伝」の中には、筮亀という単語は出てきていない。序論には「亀は千歳になると蓮の葉の上に遊び、蓍は一つの根から百本の茎を出す。そこには猛獣

はなく、毒や刺をもった草はない」とある。それを受けて補記には「蓍の茎が百本になるとその下には神亀がいてこれを守り、その上には青雲がかかっている。

天下が平和で王道がなされていると蓍は長さが一丈になり、百本の茎が生える」とある。

筮亀の名に冠している「筮」とは筮竹を用いた占いのことであり、亀甲を使った占いの「卜」と対をなし「卜筮」という使われ方もする。つまり、この筮亀の

特徴は占いにある。そして特筆すべきは「蓍叢」にいるとされていることである。この「蓍」はメドハギ[17]と言う植物のことである。メドハギは古くは占

いに使われており、後に筮竹に替わられるまでは「筮」とはメドハギを用いた占いのことであった。「蓍亀」という言葉もあり、「卜筮」占いを意味する。

このようなことから、筮亀とは占いに用いられる蓍とセットにして、亀の占いの性質に特化したものということがわかる。この「蓍叢」という単語に注目する

と、『本草綱目』には「霊亀(略)或伏於蓍叢之下」という記述がある。この占いに特化した亀は、「亀策列伝」には神亀という言葉で表されている。神亀・霊

亀は先に述べた長寿の象徴の象徴であると同時に、神妙さの最たるものである。卜占に使われる亀も神聖なものと考えられていたために、この筮亀と神亀・霊亀

の属性は共通する部分があったのである。

では実際に卜占に使用された亀甲とは、どの種のカメのものだったのだろうか。殷墟出土の亀甲を鑑定した結果、中国の江湖中に棲息する膠亀や陸地亀と同じ

で、また中国近海やマレーシア半島付近に棲息する海亀と同種のものであるらしい[18]。この膠亀とはクサガメのことを、陸地亀はリクガメ類のことを指す

のだろうと思われる。

筮亀はメドハギの下にあるとされていることから、陸棲のカメであることは間違いがない。そうなれば、筮亀はアジアガメ科またはリクガメ科に属するカメを想定して書かれたのであろう。

4. 小結

神聖さを強調する亀は、特に神亀・霊亀という言葉で表現されているようである。神明さ、霊妙さの象徴と考えられていた神亀・霊亀の特徴は、長寿であることだ。亀が長寿と考えられている思想の背景には、諸々の要素が絡んでいると推測される。

摂亀は、「蛇を食べる亀」ということが特徴である。亀の雑食性からも、蛇を食べるカメは実際にいたのだろう。また、『爾雅』の「腹甲曲折解、能自張閉」、および『爾雅翼』の「腹下横折」という記述から、ハコガメ類である可能性が高い。

筮亀は、卜占に供する亀という特色が前面に出された亀である。占いに使われる蓍の下にあるとすることで、その性格を強調している。実際に占いに使われていた亀甲からも、リクガメ科あるいはアジアガメ科のカメに同定されるであろう。

第三章 亀の出てくる伝説・小説

亀が登場する話では、亀の神聖さがどのように描かれているのだろうか。『史記』の「亀策列伝」には、亀に関する話がつづられている。また、小説の中でも

亀は多く登場する。六朝時代に書かれた六朝志怪は、小説の原点ともいわれるものである。ここでは伝説や説話を、こういう話があるという、あくまで事実を記

す形態で書かれていることに特徴がある。その中で亀の特殊さがよくあらわれていると思われる話を取り上げ、そこに描かれた亀の神聖さについて考察を加えて

みたい。

1. 亀策列伝

『史記』の「亀策列伝」は太史公の序論部分のみが伝わり、本論がない。太史公の自序には、夏・殷・周の三代はみな、亀甲の占いで吉凶を決めていたとある。そして、褚少孫の補記には、以下のようなエピソードがつづられている。

宋の元王の夢枕に長江の神の使者である神亀が立ち、網に捕らえられてしまったので助

けてほしいと言う。翌日博士の衛平に尋ねると、ただちに亀を探し出したほうがよいと言われる。そこで王が探させると、夢で聞いた通りの場所で聞いたとおり

の名の漁夫に捕らえられている亀が見つかった。王に謁見した亀は感謝の意を伝え速やかに去りたい様子を見せる。王は亀の神霊さに感動し丁重に送り返そうと

するが、衛平はこの亀を天下の宝として宝蔵すべきであると主張する。問答の末、元王は天の賜物としてこの亀を受け取り、その亀甲で卜占すればすべて命中し

た[19]。

この王と衛平との問答の中で、神聖な亀を捕らえて卜占することは、暴挙か否かが論じられている。王は神霊な亀を己の所有物としてしまうことは悪王とされ

る桀・紂のようになってしまうことではないかと恐れる。しかし衛平は、王には徳があり、この亀を受ける資格がある。王の夢枕に立ってみずから助けを求めた

のも、王に徳があったからである。この亀は王の受けるべき宝であると説くのである。

つまり、神聖な亀を殺して亀甲を取り卜占するには、それに見合った徳が必要であるということである。同じく「亀策列伝」には、このような話もある。

長江のほとりで名亀を得て飼育していた人がおり、その家は裕福になった。亀を放して

やろうとすると、友人は放せば破産することになるだろうから殺したほうがいいと言った。亀は夢枕に立ち殺さないでほしいと願ったが、とうとう殺してしまっ

た。その後その人は死に、家には不幸が続いたそうである。古の明王・聖主や宋の元王は亀を殺して使用したことを挙げ、人民と君王は道を異にするとしている

[20]。

「亀策列伝」は、卜占に関する話が主体である。そのため、これらの亀の神妙性を強調する話になっているようである。また、神亀を殺して使用できるのは王

だけで、人民がこれを殺して使用することはよくないことであると書かれている。すなわち神聖な亀は王にしか利用できないものとすることで、亀の貴重性をよ

り明確にしているのである。

2. 白いすっぽん・白い亀

晋の陶潜が書いた『捜神後記』には、白いすっぽんの話がある。むかし、二人同時に腹の中にしこりのできる病に同時にかかり、下男が先に死んだ。そして下男の腹を割くと、中から赤い目をした白いすっぽんが出てきたというのである[21]。

同じく『捜神後記』に、以下のような話もある。ある軍人が売りに出されている白い亀を買い取り、甕の中で買うことにする。軍人はこの亀を可愛がり、成長

した亀を揚子江に放して、去るまで見送った。その後戦で城が陥落し、揚子江へ飛び込んだ兵士たちが溺れ死ぬ中、この軍人は放してやった白い亀に助けられた

という話である[22]。

これらの話に見える白い亀・すっぽんとは、アルビノを指しているものであろう。アルビノとはDNA変異により皮膚の下のメラニン色素が欠乏している個体のことである。赤い目というのもアルビノ種の特徴で、眼に色素がないため血液の色が透けて見えているのである。

アルビノは、「カメの場合は、数千匹から数万匹に1個体という確立で出現する」[23]と言われている。生息地で目立つアルビノは天敵に狙われやすく、また有害な紫外線を吸収する色素がないため、あまり長生きできないそうである。

アルビノはとても希少であることから、これを見た人はさぞ驚いたことだろう。その奇異性を強調する形でこの二つの話が描かれているのだと思われる。白いスッポンの話ではその奇妙な姿から病の原因とされ、白い亀の話では恩を返す賢い亀とされているのである。

3. 亀と桑の伝説

南北朝時代に劉宋の劉敬叔が書いた『異苑』には、次のような話がある。人の言葉を話す大きな亀を捕まえた人が、呉王に献上しようと舟に乗せ、途中夜に

なったので舟を桑の大木につないで一泊した。その男は真夜中に、桑の木と亀が話をするのを聞く。都に着き呉王はその亀を煮ようとしたが、大量の薪を燃やし

ても亀は平気である。年を経た桑の木を燃やせば煮えるという言に従い、その桑の木を切って薪とすると、亀はたちまち煮えてしまった。だから今でも亀を煮る

には桑の木を用いることが多い、というのである[24]。

亀を煮るのに桑の木を用いることは、『本草綱目』の亀の項にも「老桑煮之則易爛」[25]と書かれている。実際に、よく行われていたことなのだろう。

『異苑』にあるこの話は、桑で亀を煮る行為が先にあって、後から意味を付加するためのものなのかどうかはわからない。しかし、実際に亀を煮るのに桑の木を

用いているということで、この話は真実味を持って語られているといえるだろう。

桑を神聖な木としている伝説は多く見られ、桑は中国の神話において重要な木である。その中でも、扶桑という東の果てにあり、空を巡った太陽が休むという重要な桑の樹がある。

このことから、桑の木には神聖な力があると考えられていたことがうかがえる。亀と桑、この両者はどちらも尊いものとして考えられていたのである。この話

では亀も桑もどちらも人語を話している。言葉をしゃべるというのは、神聖性を表すときによくつかわれるものである。亀と桑を同列に扱っているこの話は、両

者の神聖さを強調しているものと思われる。

4. 亀を煮る

亀は神聖な動物として尊ばれていたと同時に、貴重な食料でもあった。亀を煮ることは一般によく行われていたため、他の話でも語られていることである。

『異苑』には、次のような話がある。山で道に迷った三人は、車輪ほどもある大きな亀を見つけた。その亀は四本の足に小さな亀を一匹づつぶらさげて歩き、

そのあとには百匹ほどの黄色い亀がついている。三人が丁寧に頭を下げて道を教えて欲しいと頼み、その亀の後についていくと道が見つかった。しかし、そのう

ちの一人が小亀を捕まえてスープにして食べてしまい頓死した、という話である[26]。

ここでは、神聖な亀を煮て食べてしまった男は死んでしまっているのである。この亀は人語を話したわけではないが、人間の言葉を理解しているように描かれ

ている。また、この亀はたくさんの小亀を従えており、亀の長のような性格がうかがえる。この亀は単なる食料として良い亀ではなく、神妙な霊力を持った亀

だったのである。

その亀が連れている小亀を食べてしまったとなれば、いささか非礼も過ぎようというものである。ましてや助けてもらった恩義を仇で返すような仕打ちであ

る。これでは罰があたってしまったのは当然といえるだろう。この話でも、やはり亀は神聖なものとして描かれているのである。

ちなみに、空想上の話にしても、この亀はいったいどのカメをイメージしているのだろうか。山で会い道まで案内したというからには、陸棲のリクガメ科・オ

オアタマガメ科・アジアガメ科のいずれかのカメであろうと思う。スッポン科にも山渓部に生息するものもあるが、水棲のスッポンが道を歩くことは考えにく

い。しかし、現在中国に生息する陸棲のカメ類では大きくても30cmという所である。車輪ほどの大きさというのがどの位なのかははっきりとわからないが、

だいたい1mとしても、現生のカメと比べればやはり巨大というしかない。

とはいえインドの更新世の地層からは、リクガメ科のコロッソケリス・アトラスColossochelys

atolasという全長2.5mの巨大なカメの化石が発見されている[27]。そのことから絶滅してしまった巨大なカメが中国にも実際にいたと考えること

もできる。古代の人がこれほど巨大なカメの化石を見ていたとしたら、亀が神聖視されるのは当然であろうと思う。

5. 小結

『史記』「亀策列伝」によると、神亀を殺して使用できるのは王だけで、人民がこれを殺して使用することはよくないことだそうである。ここには、『異苑』

の二つの話との関連性も見出せる。すなわち呉王は徳があったので神亀を煮ても問題なかったのだが、山で迷った男たちには徳がなかったので亀を煮たことで罰

をこうむったと解釈できるのである。

また先秦『列子』には、次のような話がある。五山を支えている大亀を、竜伯の国の巨人が釣り上げ甲を焼いて占いをした。そのせいで五山のうちの二つが流

れて海に沈んでしまい、天帝は怒って竜伯の国を狭くし、人民の身長を低くした[28]というのである。ここに出てくる大亀は一般的な亀とは異なるものの、

人民がみだりに亀を使ってはいけないという意味では『史記』および『異苑』の話と共通するところもあると考えられる。

ここで取り上げた話には、アルビノと思われるスッポンや、巨大な亀が登場する。これらはめずらしいものであることから、神聖視の対象となったのであろう。いずれも亀の神聖性を強める意味合いを持つものと思われる。

以上のように、亀の出てくる話は、亀の神聖性を示して強調する色彩を持つものであるといえるであろう。

第四章 亀と世界観

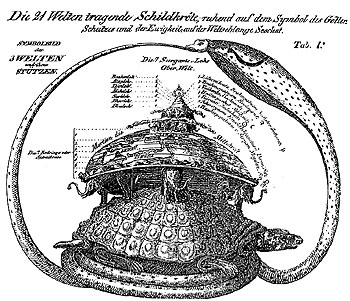

図1 インドの亀蛇宇宙図 ドイツで19世紀に線刻されたもの 先にも述べたように、インドの宇宙観では図1のように、大地を支えるのは大きなウミガメであるとされている。また、亀の出てくる神話は高句麗の創世神話[29]や、インドの創世神話[30]にも見られる。

先にも述べたように、インドの宇宙観では図1のように、大地を支えるのは大きなウミガメであるとされている。また、亀の出てくる神話は高句麗の創世神話[29]や、インドの創世神話[30]にも見られる。

そこで、第三章では中国における亀の出てくる神話と、世界観について考察してみたい。

1. 神話の中の亀

『列子』、漢・劉安『淮南子』、『史記』には、亀の出てくる神話が登場する。天地を支える柱が折れたとき、女媧は大亀の足を切り四方の柱としたというものである[31][32][33]。

また、『列子』には、波に従って移動してしまう巨大な五つの山を固定するために、天帝は五山を十五匹の巨大な亀の頭上に乗せ、六万年で三交代するようにしたともある[34]。

ここから、亀が世界の礎となっているという考えを見ることができるのではないだろうか。古代インドの世界観でも、亀は大地を支える礎になっている。中国とインドの神話との間につながりがあるのかはわからないが、亀のイメージに共通した部分が合ったことは確かだと思う。

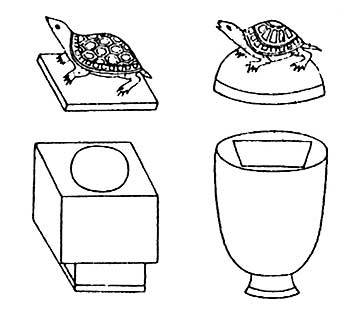

図2 明『三才図絵』の鼇

女媧が足を切って天を支えるのに使った亀は、『史記』『列子』『淮南子』とも「鼇」と記述している。また、五山を支えるとされる大亀も、「鼇」である。鼇

は『説文新附孝』で「海中の大鼈」とされており、また海中の五山を支えていることからもウミガメ類ではないかと思われる。しかし『爾雅翼』には「鼇、巨亀

也」[35]とあり、はっきりしたことはいえない。『三才図会』ではこの鼇を、五山を背負うという伝説に基づき図2の岩のような姿で描いている。この図では足に爪があるなどウミガメ的でない要素が見られる。

女媧が足を切って天を支えるのに使った亀は、『史記』『列子』『淮南子』とも「鼇」と記述している。また、五山を支えるとされる大亀も、「鼇」である。鼇

は『説文新附孝』で「海中の大鼈」とされており、また海中の五山を支えていることからもウミガメ類ではないかと思われる。しかし『爾雅翼』には「鼇、巨亀

也」[35]とあり、はっきりしたことはいえない。『三才図会』ではこの鼇を、五山を背負うという伝説に基づき図2の岩のような姿で描いている。この図では足に爪があるなどウミガメ的でない要素が見られる。

ところで、インドの宇宙観で世界を支える礎となっているのは、ウミガメとされる。乳海攪拌で攪拌棒の礎となっている亀の王の図像[30]も、ウミガメの姿である。

ウミガメは他のカメ類と比べて大きいことから、安定感がある。北アメリカで白亜紀後期の地層から発見されたプロトステガ科Protostegidaeの

アルケロンArchelonというウミガメは、全長3.7m、体重4tにもなるという[36]。そうした化石を古代でも発見していたなら、亀が世界の土台

と考えられてもなんら不思議はないだろう。

亀が世界を支えているという考えは、インドの思想と共通しているとも考えられる。もしかすると、中国とインドの思想の間にはなんらかの関係があったのかもしれない。

杜而未によると、亀が山を支えているという思想は南洋諸島やネイティブ・アメリカンの伝説にも見られるそうである[37]。これらのことから、亀が世界

を支えているという思想は、古代世界の普遍的な思想であった可能性を疑えるかもしれない。とはいえ、現段階ではその考察をすることができないため、推測を

立てるにとどめる。

2. 天円地方と亀

亀が神聖視される所以とも考えられるのが、亀の甲の形である。

『説苑』「上隆象天、下平象地、槃衍象山」[38]

『本草綱目』「上隆而文以法天、下平而理以法地」[39]

『説苑』は、前漢の劉向がまとめた春秋から漢初までの名君や賢人の逸話を集めた書である。

『説苑』では、「亀の甲の上部は隆起して天をかたどり、下部は平らで大地をかたどっている。ゆっくり動くさまは山をかたどっている」と説いている。また『本草綱目』では、「上部の隆起は天の法を、下部の平らは地の法をあらわしている」としている。

なぜ亀甲の上部の隆起が天を、平らな下部が大地をかたどると考えたのか。それは中国の天円地方という思想に関係している。すなわち天はまるく、大地は四角であるという考えである。この思想は、いつ頃からあるものだろうか。

漢に書かれた『大戴礼記』の「曾子天円」に、「単居離問曾子曰、天円而地方者、誠有之乎。(略)夫子曰、天道曰円、地道曰方」という記述がある。弟子が

師の曾子に、天は円く地は方形であるといわれていることは本当であるかと問う。それに対して曾子はこう答える。天が本当に円で地が方であったなら、言われ

ているように天が地を覆うことはできない。天円地方というのは、天道が円であり、地道が方であるということなのだ[40]。

この、天道が円、地道が方という記述は、秦の呂不韋が編纂した百科全書ともいうべき書『呂氏春秋』にもみられ、「天道圜、地道方」とある。天道が圜であ

るのは宇宙の気が絶えず循環し滞ることがないからで、地道が方であるのは地上の万物がそれぞれに異なり交替することができないからだという[41]。

これらのことから、「天円地方」の思想は、秦代までには成立していたことがうかがえる。亀の甲と天円地方を結びつける考えは、『説苑』にみえることから

漢代には存在していたことは確かだが、それ以上遡れるかどうかはわからない。天円地方の思想が先にあって後に亀甲の形と結びついたのか、それとも亀甲の形

から天円地方の思想が生まれたのか。このことは今の段階では述べることはできない。

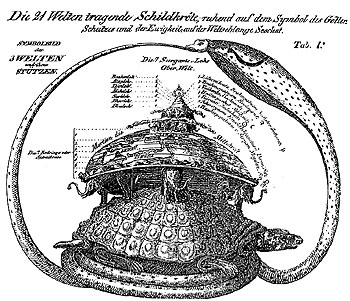

図3 『礼器図』の簠簋

もうひとつ、亀と天円地方が結びついていることを象徴するものがある。それは、図3のような簠簋という祭器である。

もうひとつ、亀と天円地方が結びついていることを象徴するものがある。それは、図3のような簠簋という祭器である。

宋・陸佃『埤雅』には、「簠簋皆為亀形於其上」[42]とある。簠は外周が円形で内側が方形、簋は外縁が方形で内周が円形の形をしている。この形は、まさ

しく天円地方をかたどったものであるといえよう。その上部を、亀をかたどったもので飾っていたということである。このことからも、亀と天円地方は深い関わ

りを持っていると考えられていたことがわかる。簠簋の記述は、漢代の『周礼』、後漢の『説文解字』にみえ、漢代に使用されていた祭器であることがわかる。

漢代には簠簋の形は異なっていた可能性もあるが、亀と天円地方が深く結びついていることを証明するものと言えるだろう。

このように、亀と天円地方は密接に関係しており、このことから亀は「天地の間にあるもの」と考えられていたようである。よって天の意をよく伝えるとされ、卜占に用いられていた理由を説明するものともなっている。

3. 小結

『史記』『列子』『淮南子』には女媧が大亀の足を切り取って天を支える柱としたという伝説があり、また『列子』には五山を支える大亀の記述がある。これら

の亀は鼇という亀で、世界を支えるものという思想があったと思われる。この思想の根底には、ウミガメの巨大さがあったものと推測される。また、インドやア

メリカ・南洋諸島の神話と共通する部分があり、亀が大地を支えるという思想は、世界に広く存在していた可能性もある。

亀はその甲の形から、天円地方の思想と深く結びついたものであるといえる。天円地方の思想は『呂氏春秋』の記述から少なくとも秦代にまで遡ることができ、

亀と天円地方の結びつきは『説苑』にみえるように前漢代には成立していたものと考えられる。両者の前後関係は明確ではないが、この結びつきが亀を神聖なも

のとする思想に深く関わっていることは間違いがないだろう。

第五章 亀と蛇

亀と蛇、この二つが関連づけられている記述は意外に多い。本章では、現在では何の関係もないように思われるこの生物を、古代ではどのように考えていたのかを検討する。

1. 亀と蛇を雌雄とする

『説文解字』の亀の字の項には、「从它。亀頭与蛇頭同。天地之性。広肩無雄。亀鼈之類。以它為雄」[43]とある。蛇をあらわす「它」の字の篆書体が、「龜」の字の頭にあたる部分と似ていることを挙げ、続いて亀に雄はなく、蛇が雄であるという記述に及んでいる。

亀と蛇を対になるものと考える記述は他にもみられる。

『埤雅』「広肩、無雄。与蛇為匹。故亀与蛇合、謂之元武類、従元亀」[44]

『爾雅翼』「按大腰純雌、細腰純雄。故亀与蛇為牡牝」[45]

これらの考えに対して、『本草綱目』では以下のような記述がなされている。

『本草綱目』「雌雄尾交、亦与蛇匹。或云大腰無雄者、謬也。今人視其底甲、以弁雌雄」[46]

『埤雅』では、亀について「雄がなく、蛇とつがいをなす」とあり、また『爾雅翼』でも「亀と蛇が牡牝」としている。しかし『本草綱目』では、「亀と蛇を雌雄とするのは誤りであり、亀の腹甲を見て雄と雌を分ける」としている。

古代の人が亀と蛇がつがいだと本当に信じていたかどうかはわからない。しかしそういった思想があったことは、これらの記述から明らかであろう。『説文解

字』では「龜」の頭と「它」の字の形の類似を指摘しているが、実際のカメの頭とヘビの頭も爬虫類の顔ということもありよく似ているといえるだろう。またカ

メの生態は、現在も詳しくわかっていないところも多くあるのである。昔の人もカメの生態について始終観察していたわけではない。そこで、たまたまヘビとカ

メがにらみ合っていたり絡み合っていたりした姿が目撃されたとする。実際は食うか食われるかの瀬戸際の場面であるのかもしれないのだが、亀と蛇を雌雄とす

る証拠とするには十分であろうと思う。

2. 亀と蛇の関連

亀と蛇の関係は、他にも多くのものが見られる。

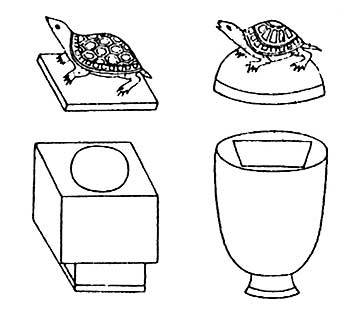

図4 キトラ古墳壁画の玄武

玄武は、青竜・朱雀・白虎と並んで四神とされるものである。玄武は北方を守護する聖獣で、亀と蛇の合体した図4のような姿で描かれる。

玄武は、青竜・朱雀・白虎と並んで四神とされるものである。玄武は北方を守護する聖獣で、亀と蛇の合体した図4のような姿で描かれる。

玄武は戦国時代・屈原の『楚辞』にその記述が見られ、南宋時代の補注には亀と蛇であることが書かれている。また先に引用した『埤雅』[44]の中にも、玄武の姿に関する記述がある。

この姿は、先に述べたような亀と蛇を雌雄とする思想の影響があるものと思われる。麒麟や鳳凰は、それぞれが雄と雌のつがいからなっており、亀と蛇をつがいとして考えるとこの意味からも都合が良い。このことから、玄武は亀と蛇の姿をもつことになったのではないだろうか。

また亀と蛇のその他の関係に、先にあげた摂亀の例がある。捕食者と被食者という関係がそれである。カメが実際にヘビを食べることはありうるが、わざわざ

摂亀という名を与えて独立した亀として扱うことには理由があるように思う。それは捕食対象としている蛇が亀にとって特別なものであることから、この亀に特

殊性を見出したからではないだろうか。

図5 南陽漢代画像磚

また、創世神話に出てくる女神である女媧は、人の頭に蛇の体である。蛇身の女媧が天を補うために用いたのが大亀の足であるというところにも、亀と蛇の関

連を見出すことができないだろうか。そうであるするなら、亀と蛇の特殊な思想は戦国時代には既に存在していたということができよう。また、図5の南陽漢代画像磚には、伏羲・女媧の蛇の尾が、玄武とからみあっている絵がある。この図像から、伏羲・女媧の伝承と、玄武の姿の成立との間に、なんらかの関連を疑うことができるだろう。

また、創世神話に出てくる女神である女媧は、人の頭に蛇の体である。蛇身の女媧が天を補うために用いたのが大亀の足であるというところにも、亀と蛇の関

連を見出すことができないだろうか。そうであるするなら、亀と蛇の特殊な思想は戦国時代には既に存在していたということができよう。また、図5の南陽漢代画像磚には、伏羲・女媧の蛇の尾が、玄武とからみあっている絵がある。この図像から、伏羲・女媧の伝承と、玄武の姿の成立との間に、なんらかの関連を疑うことができるだろう。

中国からは離れるが、先に述べたインドの宇宙観でも亀と蛇が登場している。また、インドの創世神話[30]においても亀と蛇が同時に出てくるのである。亀と蛇を対になるものとする考えは中国に限らず、広く存在していた可能性もある。

3. 小結

亀と蛇が雌雄であるという思想は、少なくとも後漢までには成立していたものである。これは玄武の図像の成立とも深く関わっている可能性が高い。亀と蛇を

関連づける考えは、その外見上の類似によるものとも思われるが、はっきりしたことは言えない。ただ、亀と蛇を関連させる思想は、伏羲・女媧の伝説とからん

でいる可能性がある。

以上のように、亀と蛇を対にして扱うような考えが広く浸透していたように思われる。また亀と蛇が同時に出てくる伝説はインドにも見られ、なんらかのつな

がりがあることも疑われる。この思想の背景には、さらに複雑な諸要素が存在するであろうが、ここでは亀と蛇の間には特殊なつながりがあるという推測を立て

るにとどめる。

まとめ

本稿での考察によって、以下のことがいえるだろう。

中国の世界観である天円地方と亀は、漢代には既に密接に結びついていたことがわかる。この天円地方の思想は、『呂氏春秋』に見えることから秦時代にまで

遡れるものである。天円地方の思想が先にあって亀の形と結びついたのか、亀を神聖視することで亀そのものを世界に見立て天円地方の考えが生み出されたのか

はわからない。しかし亀の甲の形が世界そのものを象徴すると考えることにより、亀の神聖さを確実なものにしていたことは確かであろう。

『列子』『淮南子』『史記』には、天を支える柱に亀の足を使ったことが書かれている。また、『列子』では五山を支える土台としても亀が使われている。こ

れらのことから、亀が世界を支えているという思想があったと推測される。この思想の成立には、亀が天円地方と結びついていたことが関係しているとも考えら

れる。

玄武は『楚辞』に記述が見られることから、戦国時代には成立していたものと思われる。玄武がいつから亀と蛇の形をとるようになったかは明らかではない

が、亀を神聖視する思想が五行思想と結びつくことで、玄武という形ができあがったと考えることができる。こうして亀が玄武として四神に配置されるように

なったのではないだろうか。

こうした思想を背景として、亀を長寿の象徴とする考えが成立していったのだろうと思う。亀が千年生きるという考えは『史記』にすでに見られ、亀の長寿思

想は前漢代には既に成立していたものと思われる。この長寿思想を象徴するものとして、南北朝時代の『述異記』で神亀・霊亀といった亀が当てはめられたのだ

ろう。

また、亀の神聖思想においてもうひとつ重要なことは、亀は古代から卜占に使われていたということである。この占いの性質を象徴したものが筮亀である。筮

亀の名は漢初の『爾雅』にみられ、『史記』には筮亀の名はないものの、その特徴ともいえる記述がある。古来亀は卜占に使われ続けていたために、後世におい

てもその神聖性を強調していく必要があったものと思われる。そのため卜占の神聖性の由来として天円地方との関係があげられている。これらの思想は、複雑に

からみあって亀の神聖思想を形作っているものと思われる。

こうした亀を神聖視する思想のなかで、本稿で取り上げたような伝説・小説ができたのだろう。『史記』の「亀策列伝」は、占いの話を中心に神聖な亀にまつ

わる話が記されている。また六朝時代の志怪小説において亀の神聖さが強調されていることも、このような影響を強く受けているものといえるだろう。

亀という漢字は甲骨文字にも見られる象形文字である。亀の種類を表す漢字は、主に亀部のものと黽部のものとに分けられる。黽部に属する亀は水棲のものが

多いことから、生態による漢字の使い分けがなされていたのだろう。また、単に字形上の類似から、龜と黽の字が通用されていたとも考えられる。

後漢の『説文解字』には、亀と蛇を雌雄とする思想が見られる。また、蛇身の伏羲・女媧の尾が玄武と絡み合っている漢代の図像もある。これらは、玄武の姿

の成立と深く関係していると思われる。また亀と蛇を同時に扱う伝説は中国だけでなくインドにも見られ、これらの思想には、何か共通する背景があるのかもし

れない。

また亀が山を背負っているという思想は、インド・アメリカ・南洋諸島の神話にも見られる。このことから、亀が山を背負うことは、古代世界に共通の思想で

あった可能性が疑えるだろう。また亀と蛇とをセットで扱う関係により、中国とインドの間に何らかの思想的なつながりがあった可能性がある。もし他の古代文

明においても亀と蛇を神聖視する思想があるとすれば、この思想は古代文明に特有のものと考えることができるかもしれない。しかし、現段階ではその考察を行

うことはできないため、今後の研究課題としたい。

まだ検討の不十分なところも多くあるが、これらの考察をもって、本稿のまとめとする。

参考文献と注

[1]高橋泉『カラー図鑑 カメのすべて』、132頁、成美堂出版社、東京、1997。

[2]『動物系統分類学第9巻(下B1)脊椎動物(ⅡB1)(爬虫類Ⅰ)』、238頁、中山書店、東京、1988。

[3]千石正一ら『改訂新版 世界文化生物大図鑑 動物(哺乳類・爬虫類・両生類)』、238-253頁、世界文化社、東京、2004。

[4]千石正一ら『日本動物大百科 第5巻 両生類・爬虫類・軟骨魚類』、56-63頁、平凡社、東京、1996。

[5]前掲文献[1]、30-104頁。

[6]諸橋轍次『大漢和辞典 縮写版 巻十二』、663頁・1043-1049頁・1151-1159頁、大修館書店、東京、1959。

[7]陳夢雷『古今図書集成52禽虫典(下)』、1440頁、鼎文書局、台北、1985。

[8]前掲文献[7]、1441頁。

[9]前掲文献[7]、1441頁。

[10]前掲文献[7]、1444頁。

[11]前掲文献[7]、1440頁。

[12]前掲文献[7]、1444頁。

[13]前掲文献[7]、1444頁。

[14]前掲文献[7]、1440頁。

[15]前掲文献[7]、1444頁。

[16]前掲文献[7]、1449-1450頁。

[17]メドハギ Lespedeza cuneata マメ科ハギ属の多年草。高さ60〜100cm。中国や朝鮮など東亜に広く分布する。葉は3つの小葉からなり、頂小葉が最も大きい。茎は丈夫でやや木化し、高級すだれなどにも利用された。

http//had0.big.ous.ac.jp/‾hada/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/choripetalae/leguminosae/medohagi

/medohagi.htm より(2004/12/28参照)

[18]孟世凱『亀が語る歴史―甲骨文字と漢字の起源―』、21頁、狼烟社、東京、1984。

[19]野口定男『中国古典文学大系 第12巻 史記(下)』、317-324頁、平凡社、東京、1971。

[20]前掲文献[19]、317頁。

[21]前野直彬『中国古典文学大系 第24巻 六朝・唐・宋小説選』、10頁、平凡社、東京、1968。

[22]前掲文献[21]、38頁。

[23]前掲文献[1]、59頁。

[24]前掲文献[21]、46頁。

[25]前掲文献[6]、1444頁。

[26]前掲文献[21]、46-47頁。

[27]バリー・コックスら『原色版 恐竜・絶滅動物図鑑』、66-69頁、大日本絵画、東京、1993。

[28] 小林信明『新釈漢文大系 第22巻 列子』、217-218頁、明治書院、東京、1967。

図1:前掲文献[1]、132頁。

[29]朱昇沢ら『民俗研究―神話・伝承―』、2-22頁、島根県古代文化センター、島根、2004。

高句麗建国神話に登場する東明と朱蒙についての考察の中で、朱昇沢は以下のように述べている。逃走する過程で大河が行く手に立ちふさがると、東明は「以弓

撃水」、すなわち持っていた弓で川の水を射ると、魚とスッポンが浮かび上がり橋をかけたが、朱蒙は自身が「天帝之子 河伯女」であることを天に告げて祈る

と、魚とスッポンが浮かび上がり橋をかけた(3頁)。以下に「広開土王碑」の金石文を、5頁から引用する。

「惟昔始祖鄒牟王之創基也 出自北夫余 天帝之子 母河伯女郎 部卵降出生子 有聖得(四字欠)命駕巡行南下 路由夫余奄利大水 王臨津言曰 我是皇天之子 母河伯女郎 鄒牟王為我 連鼈浮亀 応聾即為連鼈浮亀 然後造渡 於沸流谷忽本西 山上而建都焉」

[30]上村勝彦『インド神話』、62-65頁、168-172頁、東京書籍株式会社、東京、1981。

太古、神々は不死の飲料である甘露を得るために大海を攪拌しようとし、マンダラ山を引き抜いて攪拌棒とした。そして「亀の王アクーパーラを支点にして、そ

の背に大山をのせ、大蛇ヴァースキ竜王をそれに巻きつけ、神々と魔類の群れでその両はじをひっぱって大山をぐるぐるまわし、大海を攪拌し始めた」(62

頁)。これが、いわゆる乳海攪拌である。これを表した右図(口絵15)の中央下に亀が描かれている。この神話においても、亀が礎にされているのである。

太古、神々は不死の飲料である甘露を得るために大海を攪拌しようとし、マンダラ山を引き抜いて攪拌棒とした。そして「亀の王アクーパーラを支点にして、そ

の背に大山をのせ、大蛇ヴァースキ竜王をそれに巻きつけ、神々と魔類の群れでその両はじをひっぱって大山をぐるぐるまわし、大海を攪拌し始めた」(62

頁)。これが、いわゆる乳海攪拌である。これを表した右図(口絵15)の中央下に亀が描かれている。この神話においても、亀が礎にされているのである。

そして、攪拌棒を回転させるために用いられているものは大蛇である。ここにも、亀と蛇の特殊な関係性をみることができる。

一方、長寿の亀が登場する神話もある。天界から堕ちた王仙インドラデュムナは、自分の名声を知っているものを探して回る。聖仙・梟・鶴と次々により長寿であるものを訪ねていき、ついに亀が自分を覚えていると聞く。

この本の中で上村は、「鶴は千年、亀は万年」という文句の成立をこの神話に基づくものであると推測している。

[31]前掲文献[28]、212頁。

[32]楠山春樹『新釈漢文大系 第55巻 淮南子(中)』、308頁、明治書院、東京、1982。

[33]吉田賢抗『新釈漢文大系 第38巻 史記(1)』、20頁、明治書院、東京、1973。

[34]前掲文献[28]、216-218頁。

[35]前掲文献[7]、1481頁。

図2:『三才図会(六)』、2264頁、成文出版社、台北、1970。

[36]前掲文献[27]、66-69頁。

[37]杜而未『鳳麟亀竜考釈』、111-118頁、台湾商務印書館、台北、1996。

[38]前掲文献[7]、1441頁。

[39]前掲文献[7]、1441頁。

[40]栗原圭介『新釈漢文大系 第113巻 大戴礼記』、247-256頁、明治書院、東京、1991。

[41]楠山春樹『新編漢文選 思想・歴史シリ−ズ 呂氏春秋 上』、82-87頁、明治書院、東京、1996。

図3:諸橋轍次『大漢和辞典 縮写版 巻八』、844頁・848頁、大修館書店、東京、1959。

[42]前掲文献[7]、1443頁。

[43]『説文解字注』678頁、上海古籍出版社、上海、1981。

[44]前掲文献[7]、1443頁。

[45]前掲文献[7]、1444頁。

[46]前掲文献[7]、1444頁。

図4:キトラ古墳壁画 http://www.asukanet.gr.jp/kitora/ (2004/01/09参照)

図5:南陽文物研究所『南陽漢代書像磚』、図版167、文物出版社、北京、1990。 先にも述べたように、インドの宇宙観では図1のように、大地を支えるのは大きなウミガメであるとされている。また、亀の出てくる神話は高句麗の創世神話[29]や、インドの創世神話[30]にも見られる。

先にも述べたように、インドの宇宙観では図1のように、大地を支えるのは大きなウミガメであるとされている。また、亀の出てくる神話は高句麗の創世神話[29]や、インドの創世神話[30]にも見られる。 女媧が足を切って天を支えるのに使った亀は、『史記』『列子』『淮南子』とも「鼇」と記述している。また、五山を支えるとされる大亀も、「鼇」である。鼇

は『説文新附孝』で「海中の大鼈」とされており、また海中の五山を支えていることからもウミガメ類ではないかと思われる。しかし『爾雅翼』には「鼇、巨亀

也」[35]とあり、はっきりしたことはいえない。『三才図会』ではこの鼇を、五山を背負うという伝説に基づき図2の岩のような姿で描いている。この図では足に爪があるなどウミガメ的でない要素が見られる。

女媧が足を切って天を支えるのに使った亀は、『史記』『列子』『淮南子』とも「鼇」と記述している。また、五山を支えるとされる大亀も、「鼇」である。鼇

は『説文新附孝』で「海中の大鼈」とされており、また海中の五山を支えていることからもウミガメ類ではないかと思われる。しかし『爾雅翼』には「鼇、巨亀

也」[35]とあり、はっきりしたことはいえない。『三才図会』ではこの鼇を、五山を背負うという伝説に基づき図2の岩のような姿で描いている。この図では足に爪があるなどウミガメ的でない要素が見られる。 もうひとつ、亀と天円地方が結びついていることを象徴するものがある。それは、図3のような簠簋という祭器である。

もうひとつ、亀と天円地方が結びついていることを象徴するものがある。それは、図3のような簠簋という祭器である。 玄武は、青竜・朱雀・白虎と並んで四神とされるものである。玄武は北方を守護する聖獣で、亀と蛇の合体した図4のような姿で描かれる。

玄武は、青竜・朱雀・白虎と並んで四神とされるものである。玄武は北方を守護する聖獣で、亀と蛇の合体した図4のような姿で描かれる。 また、創世神話に出てくる女神である女媧は、人の頭に蛇の体である。蛇身の女媧が天を補うために用いたのが大亀の足であるというところにも、亀と蛇の関

連を見出すことができないだろうか。そうであるするなら、亀と蛇の特殊な思想は戦国時代には既に存在していたということができよう。また、図5の南陽漢代画像磚には、伏羲・女媧の蛇の尾が、玄武とからみあっている絵がある。この図像から、伏羲・女媧の伝承と、玄武の姿の成立との間に、なんらかの関連を疑うことができるだろう。

また、創世神話に出てくる女神である女媧は、人の頭に蛇の体である。蛇身の女媧が天を補うために用いたのが大亀の足であるというところにも、亀と蛇の関

連を見出すことができないだろうか。そうであるするなら、亀と蛇の特殊な思想は戦国時代には既に存在していたということができよう。また、図5の南陽漢代画像磚には、伏羲・女媧の蛇の尾が、玄武とからみあっている絵がある。この図像から、伏羲・女媧の伝承と、玄武の姿の成立との間に、なんらかの関連を疑うことができるだろう。 太古、神々は不死の飲料である甘露を得るために大海を攪拌しようとし、マンダラ山を引き抜いて攪拌棒とした。そして「亀の王アクーパーラを支点にして、そ

の背に大山をのせ、大蛇ヴァースキ竜王をそれに巻きつけ、神々と魔類の群れでその両はじをひっぱって大山をぐるぐるまわし、大海を攪拌し始めた」(62

頁)。これが、いわゆる乳海攪拌である。これを表した右図(口絵15)の中央下に亀が描かれている。この神話においても、亀が礎にされているのである。

太古、神々は不死の飲料である甘露を得るために大海を攪拌しようとし、マンダラ山を引き抜いて攪拌棒とした。そして「亀の王アクーパーラを支点にして、そ

の背に大山をのせ、大蛇ヴァースキ竜王をそれに巻きつけ、神々と魔類の群れでその両はじをひっぱって大山をぐるぐるまわし、大海を攪拌し始めた」(62

頁)。これが、いわゆる乳海攪拌である。これを表した右図(口絵15)の中央下に亀が描かれている。この神話においても、亀が礎にされているのである。