まず今文説の五行で土を中央に、木火金水を東南西北に配して『素問』『霊枢』の五味論、またそのを類文を図式化してみる。すると五味が作用を及ぼす五臓等との関連は、大きく同位型・相生型・陰陽型・相克型などに類別できた。また内容には治療などに食べるべき五味をいう食宜と、五味の禁忌症をいう食禁の二タイプがあった。

まず今文説の五行で土を中央に、木火金水を東南西北に配して『素問』『霊枢』の五味論、またそのを類文を図式化してみる。すると五味が作用を及ぼす五臓等との関連は、大きく同位型・相生型・陰陽型・相克型などに類別できた。また内容には治療などに食べるべき五味をいう食宜と、五味の禁忌症をいう食禁の二タイプがあった。最近の大型国語辞典の多くに、医食同源は中国の古くからの言葉などと書いてあるが、出典を記すものはない。一方、新宿クッキングアカデミー校長の新居裕久氏は、一九七二年のNHK『きょうの料理』九月号で中国の薬食同源を紹介するとき、薬では化学薬品と誤解されるので、薬を医に変え医食同源を造語したと述懐している(2011,2,1追記:新居氏が薬食を医食に書き間違えた、という珍説もある。もし珍説どおりなら、『管子』牧民の「衣食足則知栄辱」に由来する衣食足りて礼節を知るの「衣食」は、中国語も日本語も医食と同音につき、新居氏が書き間違えた可能性を推測していい。また現在の中国でも医食同源を使うことがある背景ではなかろうか)。これに興味をおぼえて調べたが、やはり和漢の古文献にはない。朝日新聞の記事見出データベースでみると、なんと初出は九一年三月一三日だった。『広辞苑』でも九一年の第四版から収載されていた。

国会図書館の蔵書データベースでは、七二年刊の藤井建『医食同源 中国三千年の健康秘法』が最も早く、のち「医食同源」をうたう書が続出してくる。藤井建氏は私も会ったことがある蔡さんという香港人で、さかんに中国式食養生を宣伝していた。すると新居氏と蔡氏の前後は不詳だが、医食同源は七二年に日本で出現した言葉に間違いないだろう(2002, 10, 5追記。新居氏から資料をいただき、蔡氏の書は同年12月刊だったこと、同書を出版した東京スポーツ新聞社の編集者・川北氏が「医食同源」の語彙を蔡氏の書に転用したことが分かり、やはり新居氏の造語だったことが了解された。なお1972年は高度成長期の後半で、飮食にも各種弊害が出現したため、この造語が急速に普及したのだろう)。

薬膳も近年になって流行した用語で、日本語にも定着した。ただし由来はほとんど知られていない。薬膳の用例は『後漢書』列女伝の程文矩妻の一節に初出するが、煎薬を配膳する意味でしかなかった。現在の意味で使用した最初は、北京中医薬大学の翁維健氏が八二年に出版した『薬膳食譜集錦』だったと本人が述べている。のち薬膳を称し、むやみに生薬を料理に加えて効能をうたう風潮が生じた。困惑した翁氏らは医療機関における伝統的食事療法を中医栄養学、一般社会の保健食を功能食品と呼び分けるよう提唱しているが、ひとり歩きしはじめた薬膳の意味は当面消滅しないだろう。

中国古代には食事治療専門医がいたという。『周礼』天官に定める医師四種の筆頭の食医がそれで、王の食事を調理するのに「春に酸を多く、夏に苦を多く、秋に辛を多く、冬に鹹を多く、調えるに甘滑」と五味を重視する。食医に次ぐ疾医(内科医)にも「五味・五穀・五薬を以てその病を養う」とある。これに次ぐ瘍医(外科医)では「五毒を以てこれを攻め、五気を以てこれを養い、五薬を以てこれを療し、五味を以てこれを節す」で、やはり五味をいう。五味による治療がないのは第四番目の獣医だけである。

『周礼』の性格からして、これら四種の医師が漢代儒者のなかば理想論だった側面は否定できない。しかし食医に代表される医療に、五味の概念がよほど重要だったらしいことは分かるだろう。たしかに一世紀の『神農本草経』は序録で「薬に酸鹹甘苦辛の五味あり」といい、各薬にも五味を規定する。『管子』幼官・『呂氏春秋』本味・『淮南子』時則訓などからしても、五味に何らかの作用や性格があるという認識が、相当早くから芽生えていたことは疑いない。

それらからすると、五味とは食物・薬物の作用や性格をになう成分であり、現在の栄養素に相当する概念でもあった。そして薬物よりおだやかな効果しかない食物を用いる食医こそ、こうした五味概念を最重要視する予防や治療を実践していた可能性がある。しかし、『漢書』芸文志が著録する食医の書らしき『神農黄帝食禁』は早くに佚し、食医の存在とその医療を伝えるまとまった文献も現存しない。

一方、先秦からの医論が増訂・編集され、後漢時代に原型が成立した『素問』『霊枢』には多様な五味論がある。類文は両書の別伝本の『太素』や唐代の『千金方』にも少なくない。これらには薬味の論説がひとつもなく、直接・間接にせよ多くは食物の五味をいっている。しかも『素問』『霊枢』の五行説は、五臓を肝−木、心−火、脾−土、肺−金、腎−水に配当する今文説で整理されてはいるが、五行を五角形の頂点にすえる後代の五行説では解釈できない五味と五臓等の論が多い。これこそ、かつて食医らが展開した論説の遺文ではなかろうか。

五味論と食宜・食禁

まず今文説の五行で土を中央に、木火金水を東南西北に配して『素問』『霊枢』の五味論、またそのを類文を図式化してみる。すると五味が作用を及ぼす五臓等との関連は、大きく同位型・相生型・陰陽型・相克型などに類別できた。また内容には治療などに食べるべき五味をいう食宜と、五味の禁忌症をいう食禁の二タイプがあった。

まず今文説の五行で土を中央に、木火金水を東南西北に配して『素問』『霊枢』の五味論、またそのを類文を図式化してみる。すると五味が作用を及ぼす五臓等との関連は、大きく同位型・相生型・陰陽型・相克型などに類別できた。また内容には治療などに食べるべき五味をいう食宜と、五味の禁忌症をいう食禁の二タイプがあった。

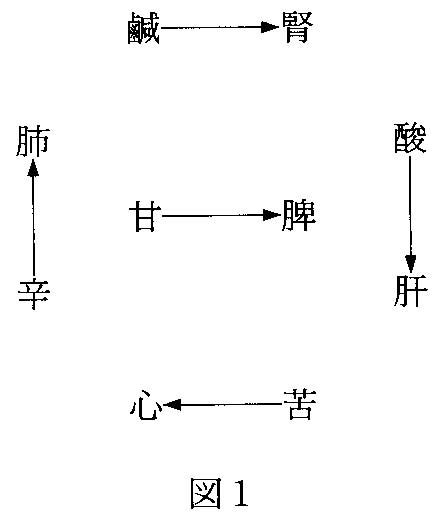

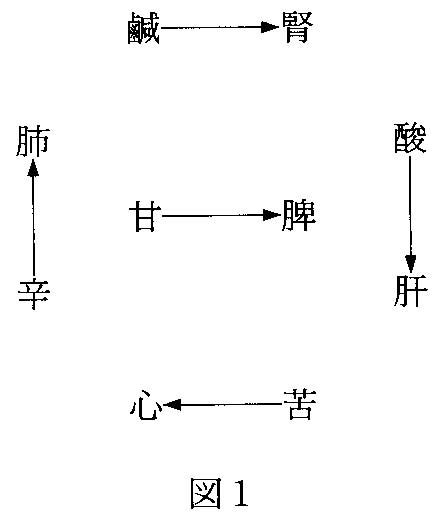

図1は『素問』宣明五気篇にある「酸入肝。辛入肺。苦入心。鹹入腎。甘入脾」を図示した同位型で、『素問』『霊枢』だけで計八篇にみられ、各図式中もっとも多い。前述の『周礼』食医にいう「春に酸を多く…」も同類である。内容は今文説で味と五臓・器官の配当をいうのが大部分で、着想としても自然かつ単純ではある。食宜と食禁も各一篇あったが、食禁の論は後述の陰陽型が本来の文章で、それが後世に改変されたと思われる。

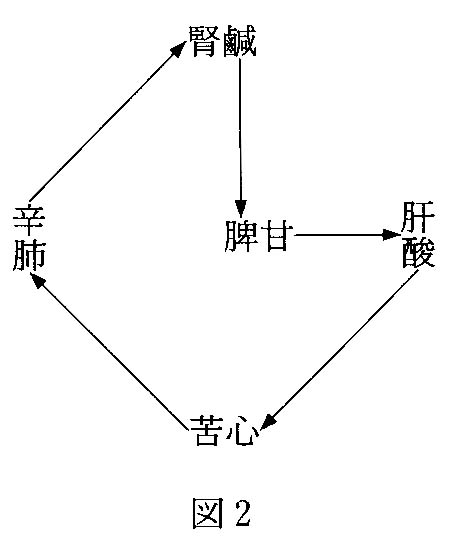

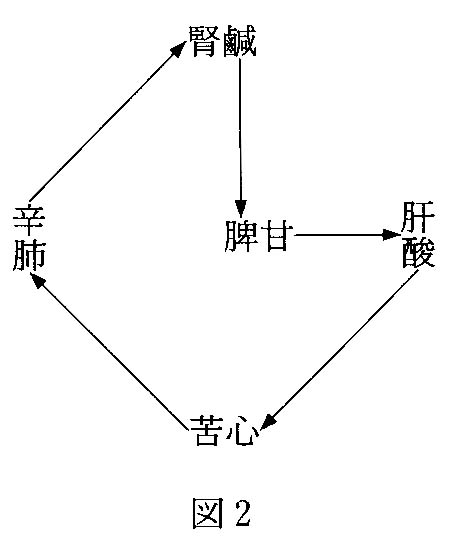

図2は『素問』蔵気法時論と『霊枢』五味篇にみえる「肝…宜食甘…。心…宜食酸…。肺…宜食苦…。脾…宜食鹹…。腎…宜食辛」を示した図で、全体として(土→)木→火→金→水→土という相生型になっている。『千金方』(未経宋改本)食治篇にも同じ図式の論があり、各臓が苦しむ「急(肝)・緩(心)・湿(脾)・気上逆(肺)・燥(腎)」の症状に、各味の「緩(甘)・収(酸)・燥(鹹)・泄(苦)・潤(辛)」の作用で治療せよという。症状に対する味の有用作用を反対概念で表現するのは、相生説と合致するよう演繹的に導出されたゆえんを物語ろう。これら相生型はいずれも食宜の論だった。

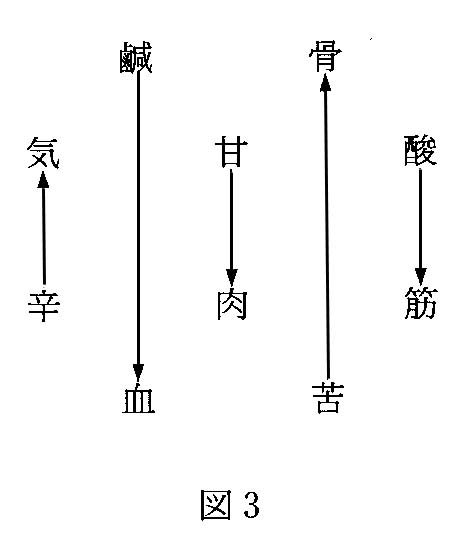

図3は『素問』宣明五気篇にある「五味所禁。…気病無多食辛。…血病無多食鹹。…骨病無多食苦。…肉病無多食甘。…筋病無多食酸」を図示した陰陽型で、ほかに『霊枢』五味論篇に同型がある。図のように五行中で陰陽を象徴する、水と火の味の鹹と苦が相互に作用を及ぼしており、五味を陰陽で理解しようとするなら最初に着想する図式といえよう。ともに食禁の論で、味の有害作用を述べる点で陰陽が対立する図式と呼応している。

図3は『素問』宣明五気篇にある「五味所禁。…気病無多食辛。…血病無多食鹹。…骨病無多食苦。…肉病無多食甘。…筋病無多食酸」を図示した陰陽型で、ほかに『霊枢』五味論篇に同型がある。図のように五行中で陰陽を象徴する、水と火の味の鹹と苦が相互に作用を及ぼしており、五味を陰陽で理解しようとするなら最初に着想する図式といえよう。ともに食禁の論で、味の有害作用を述べる点で陰陽が対立する図式と呼応している。

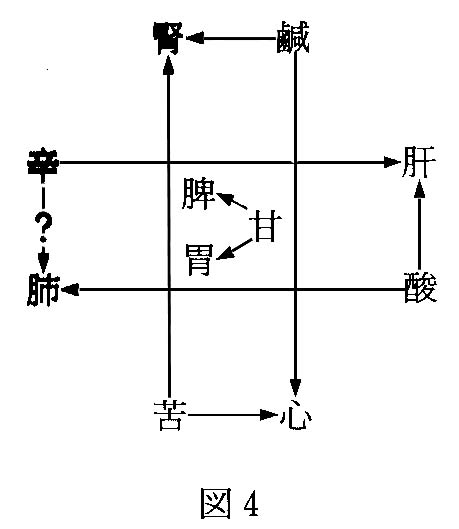

図4には『太素』調陰陽篇にある「味過酸、肝気以津、肺気乃絶。味過於鹹、則大骨気労、短肌、気抑。味過於苦、心気喘満、色黒、腎不衞。味過於甘、脾気濡、胃気乃厚。味過於辛、筋脈沮弛、精神乃英」を示した。図1の同位型と図3が徹底された陰陽型との合併型で、内容に食宜と食禁の論が併存している点と符合する。

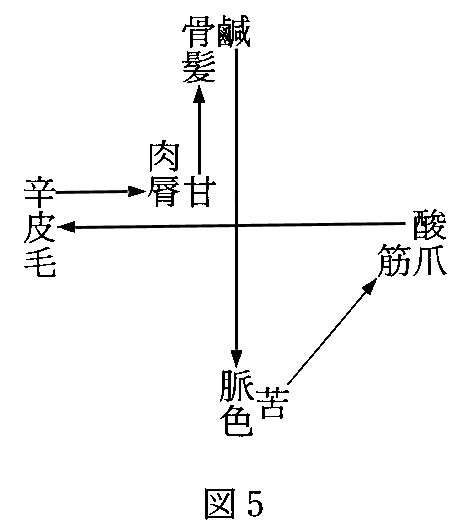

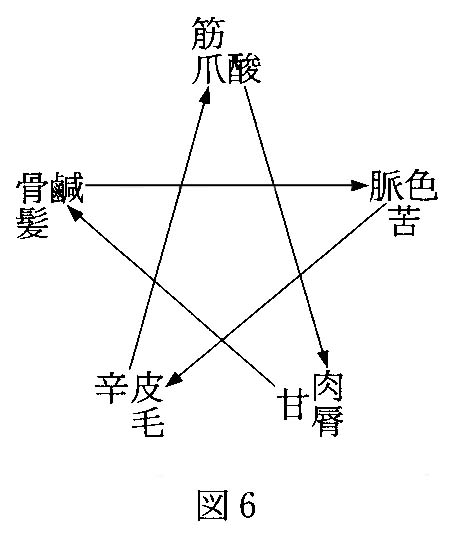

図5には『千金方』食治篇の「多食酸、則皮槁而毛夭。多食苦、則筋急而爪枯。多食甘、則骨痛而髪落。多食辛、則肉胝而脣掲。多食鹹、則脈凝泣而色変」を図示した。全体で木→金→土→水→火という相生型とは違う循環をなしているが、水→火と木→金の点に陰陽型の要素がみえる。内容が味の有害作用をいう食禁である点からしても、陰陽型の発展といえよう。一方、『素問』五蔵生成篇には多食する味が三箇所移動しただけの類文がある。これまでの図式では混乱するが、五行を五角形の頂点にすると、いわゆる相克説の図6になった。もちろん図6の文章を改変して偶然、図5の文章にはなりえない。すると食禁の論は陰陽型から発展して図5、さらに相克型の図6の文章となったのである。

図5には『千金方』食治篇の「多食酸、則皮槁而毛夭。多食苦、則筋急而爪枯。多食甘、則骨痛而髪落。多食辛、則肉胝而脣掲。多食鹹、則脈凝泣而色変」を図示した。全体で木→金→土→水→火という相生型とは違う循環をなしているが、水→火と木→金の点に陰陽型の要素がみえる。内容が味の有害作用をいう食禁である点からしても、陰陽型の発展といえよう。一方、『素問』五蔵生成篇には多食する味が三箇所移動しただけの類文がある。これまでの図式では混乱するが、五行を五角形の頂点にすると、いわゆる相克説の図6になった。もちろん図6の文章を改変して偶然、図5の文章にはなりえない。すると食禁の論は陰陽型から発展して図5、さらに相克型の図6の文章となったのである。

以上のように、漢以前に由来する五味論には、味の有用作用をいう食宜と有害作用をいう食禁があった。そして食宜には五行の同位型と相生型、食禁には陰陽型から相克型にいたる図式上の論理的根拠があり、これらから味の作用が演繹されたらしい。ただし食禁でいう有害作用にはかなり具体的な症状を記す一方、食宜の有用作用は単に某臓腑や某器官によいという話が多い。一般食物に即効的な有用作用があるはずはないが、食中毒なら具体的な激症すなわち有害作用がある。したがって食禁は食中毒の経験から、その予防を目的に五味の五行解釈から演繹された論だった可能性が高い。

このように食物の栄養素に近い概念だった五味の作用について、異なる論説が同じ図式で語られ、また同じ論説が異なる発展的図式で語られていた。これは、こうした論理的図式を用いて五味論を構築した学派が、利用する図式を発展させながら真剣な議論を漢代までに重ねていたことを意味する。それを担った主体には、当然ながら『周礼』の食医に類した職業集団の存在を想定するしかないだろう。

『神農本草経』を核に発展した中国薬物学の歴代本草書には、ふつうの薬物治療には使用されない穀物・野菜・果実・鳥獣・魚貝などが当初から収載されてきた。およそ純然たる食物でも、本草に記載のないものはないといっていい。真偽や有効程度はさておき、それらのことごとくに何らかの効能が記述してある。この本草体系が背景にあるからこそ、薬食同源や医食同源の造語が生まれたのである。

ところで『漢書』芸文志に著録の『湯液経法』については、もとは料理人だったという伊尹伝説に託して語られることが三世紀末からあった。また敦煌医書が引く陶弘景の言では、後漢の張仲景は『湯液経法』にもとづき医書を編纂したという。この仲景医書に由来する『傷寒論』『金匱要略』には、出土した漢代の医書より特異的に湯液(スープ剤)が多い。しかもその湯液剤のベースは、桂皮・生姜・大棗(ナツメ)などスープ料理に古代から多用される調味料である。そして『金匱要略』には食宜・食禁の論もある。他方、食禁書らしき『神農黄帝食禁』以外に、食宜書らしき『神農食経』という書もあったらしいことが『千金方』ほかの引用文から推測できる。以上の諸点や『神農本草経』の段階から食物が収載されていることからすると、中国医学体系の最古典すべてに食医の思想と知識が影を落としているのを認めざるをえないだろう。

しかし、これら医学古典が出そろった三世紀以降、彼らの存在と五味論による食事治療体系は急速に忘れさられていったらしい。とうてい薬物治療に及ばなかったためもあろう。そして五味論の真意が理解されないまま後世、改変された例は前述した。ただし具体的食物についての食宜の思想は本草の世界に継承された。さらに発展して中国食養生、すなわち真の意味での薬膳として現在に影響を及ぼしている。

食禁の思想も形を変えて継承された。隋唐代まで数多く著された『○○食経』といった書は一書として完本が伝存しないが、古医籍には少なからぬ佚文が引用されて、概略を窺うことはできる。もっとも佚文が多いのはわが国九八四年の『医心方』で、これをみると食宜のみならず、食禁の論もじつに多い。改変された五味論によるもの以外で特徴的なのは、食い合わせの食禁と、五運六気論を背景に年月日や時刻まで指定していう食禁だろう。食い合わせは現代でも半信半疑で語られることがある。しかし五運六気の食禁は、およそ宋代からすがたを消していったようだ。

(茨城大学・中国科学史)