毒薬の歴史は古い。中国では紀元前から、その一つに羽毛に猛毒のある鳥が用いられていた。名を鴆(チン)鳥といい、かつて揚子江以南に生息していたらしい。しかし唐代になると政府も存在を認めず、六五九年の『新修本草』からは「有名無用」の項に入れられてしまう。それで伝説化され、『山海経』の珍奇な動物同様、空想上の毒鳥とも考えられていた。

毒薬の歴史は古い。中国では紀元前から、その一つに羽毛に猛毒のある鳥が用いられていた。名を鴆(チン)鳥といい、かつて揚子江以南に生息していたらしい。しかし唐代になると政府も存在を認めず、六五九年の『新修本草』からは「有名無用」の項に入れられてしまう。それで伝説化され、『山海経』の珍奇な動物同様、空想上の毒鳥とも考えられていた。伝説の鴆鳥と世界初発見の毒鳥 解説 真柳 誠

毒薬の歴史は古い。中国では紀元前から、その一つに羽毛に猛毒のある鳥が用いられていた。名を鴆(チン)鳥といい、かつて揚子江以南に生息していたらしい。しかし唐代になると政府も存在を認めず、六五九年の『新修本草』からは「有名無用」の項に入れられてしまう。それで伝説化され、『山海経』の珍奇な動物同様、空想上の毒鳥とも考えられていた。

毒薬の歴史は古い。中国では紀元前から、その一つに羽毛に猛毒のある鳥が用いられていた。名を鴆(チン)鳥といい、かつて揚子江以南に生息していたらしい。しかし唐代になると政府も存在を認めず、六五九年の『新修本草』からは「有名無用」の項に入れられてしまう。それで伝説化され、『山海経』の珍奇な動物同様、空想上の毒鳥とも考えられていた。

ところが最近、ニューギニアに生息する鳥(写真1)が、世界初発見の毒鳥であることが明らかとなった。この鳥も羽毛に毒性が強い点などから、がぜん鴆鳥の実在していた可能性が高まったのである。

鴆鳥の毒性は紀元前の『国語』『韓非子』『史記』などから記述があり、漢代字書の『説文』や『爾雅』にも載る。また鴆酒・鴆醴・鴆毒・酖という、羽毛を漬けた酒による毒殺記録は『漢書』『後漢書』『晋書』に数多い。さらに『漢書』の注が引く後漢の応劭は「黒身赤目」といい、{禾+尤+山}康・陸機・郭璞ら三世紀一流の文人も鴆烏の毒に言及する。『晋書』には、東晋の穆帝が三五八年三月に生鳥を献上され、激怒して焼き殺した記録もある。

医薬書での初出は二世紀頃の『神農本草経』で、犀角条に鴆羽の毒性を記す。五世紀末以前に成立の『名医別録』から本草の正条品となり、「鳩鳥毛。大毒あり。五蔵に入れば爛して人を殺す。その口は蝮蛇の毒を殺(け)すを主どる。一名は{云+鳥}日。南海に生ず」と記載された。のち五〇〇年頃の陶弘景『本草集注』はこれに形状・生息地・別名・毒性等の注を加えたが、多くは伝聞に基づいているらしい。六一〇年の『諸病源候論』も毒薬の第三位と五位に{云+鳥}日と鴆羽を挙げるが、記載は『本草集注』の範囲を出ない。そして六五九年の『新修本草』以降、ついに本草の正条品から除外され、存否不詳の鳥となってしまった。

さてニューギニアのジャングルにすみ、鳴き声からPitohui(モリモズ)属と命名された鳥が報告されたのは一八三〇年のこと。そしてシカゴ大のJohn

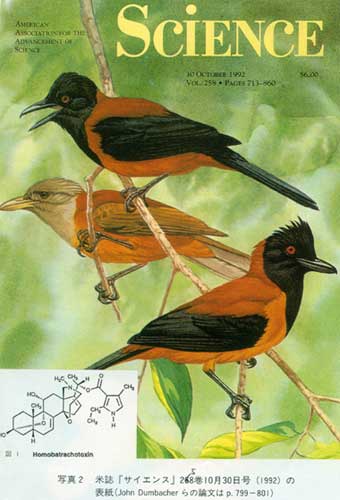

Dumbacherらが偶然その羽に中毒し、毒性に気付いたのは一九九〇年のことである。彼らは鳥類で初めて発見された毒性物質の研究を、一九九二年の『サイエンス』に報告し、その表紙(写真2)にも毒鳥の図が採用された。

さてニューギニアのジャングルにすみ、鳴き声からPitohui(モリモズ)属と命名された鳥が報告されたのは一八三〇年のこと。そしてシカゴ大のJohn

Dumbacherらが偶然その羽に中毒し、毒性に気付いたのは一九九〇年のことである。彼らは鳥類で初めて発見された毒性物質の研究を、一九九二年の『サイエンス』に報告し、その表紙(写真2)にも毒鳥の図が採用された。

写真1と、写真2の下の鳥が毒性最強のPitohui dichrousで、その皮膚10mgの抽出エキスをマウスに皮下注射すると、18から19分で死亡。羽毛25mgのエキスでも15から19分で死に致らしめる。この毒性は骨格筋も示すが、心肝胃腸等には認められていない。AP通信によると、Dumbacher氏らはこの鳥に噛まれた傷口をなめて口中が痛み痺れ、羽毛を舌にのせただけで全身に麻痺と灼熱感を覚えている。そのため蛇や鷹にこの鳥は襲われず、人にも重篤な毒性を一羽で十分に示すだろうという。この毒の主成分はステロイド系アルカロイドのホモバトラコトキシン(図1)で、強い神経毒。類似毒のバトラコトキシンはコロンビア産ガマにもあり、矢毒とされている。

写真2の中問の鳥は毒性のやや低い同属の、P. Kirhocephalusで、上もこれと同種だが下の猛毒種に擬態しているのは興味深い。なお報告は、この毒を食餌由来と推測している。

かくしてニューギニアの毒鳥発見により、中国古本草等の鴆鳥にも新たな光が投げかけられたといえよう。