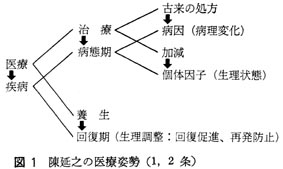

以上、第一・二条より陳延之の医療姿勢における養生の意味を分析してきた。それらはおよそ以下の二点に要約され、また図1のように作図される。

以上、第一・二条より陳延之の医療姿勢における養生の意味を分析してきた。それらはおよそ以下の二点に要約され、また図1のように作図される。 The author and others recently discovered an old manuscript or the

medical work named“Xiao Pin Fang”written by Chen Yan Zhi between A.D.454

and 473 in China.This work received high appraisal in medieval China and

Japan,but its existence was unknown from the 11th century.In this paper

the author adds to it his own research related to hygiene concepts in pharmacotheray.

The attitudes or Chen Yan Zhi applying to all aspects or pharmacotherapy

are examined and elucidated,Particularly his adjustment and improvement

or physiological functions,the most important area of traditional thought

in hygiene.He grasped the necessity of controlling pathological symptoms

and adjusting physiological functions,from contraction of the disease

to recovery,treatment and prevention of relapse,and left detailed records

of his ideas.Especially emphasized among these concepts are the analysis

of individual factors,easily over looked by physicians,perception of

the physiological tendencies associated with these,and analysis of the

backgrounds of diseases.

Specifically,the various factors making up the physiological condition

of the individual include physical strength,age,sex,history of medication,area

of residence,and attitudes to life etc.From these,Chen Yan Zhi explains

alterations to the prescription,dosages,contraction of disease and tendencies

of the constitution,selection of drugs,form of drugs,order of administering

and judgment of the prognosis etc.And,connected with these are his explanations

of how to fully utilize the beneficial effects of drugs in regard to pathology,and

how to prevent adverse effects in regard to physiology.

While Chen Yan Zhi's writings aimed at being an introduction to

medicine,they also rely on the traditional concepts of medical treatment.But

at the same time they exhibit a unique type of rationalism which presents

logical and practical ideas which run counter to traditional medical philosophies.

緒言

医療の体系において、治療と養生は不可分の関係にある。あるいは疾病の範囲を漠然とした「不健康」にまで拡大するならば、もはや両君を判然と分かつことは困難ですらある。およそ両者の関係は近代医学のみならず、伝統医学においても世の東西を問わず同様であろう。しかも致命的疾患に対し近代医学ほど有効な治療手段を持ちえなかった過去において、養生は治療と同等もしくはそれ以上の価値が与えられ、少なからぬ経験と知識が蓄積されていた。かつての致命的疾患がほぼ克服された現在、再び伝統医学に人々の目が向けられている理由に、その養生的側面が大いに関与していることを我々は見逃してはなるまい。

とりわけ中国伝統医学は養生を重視する医学体系の一つとしても過言ではなく、そこには古代から発達してきた豊富な養生法と思想を見ることができる[1]。しかしそれらの主な対象は、つまるところ老人と健常者・病人である。すなわち多種多様な養生も、対象と目的により、およそ老人では長生・不死、健常者では疾病予防と保健、病人では回復の促進と再発の防止、の三レベルに大別することができよう。

さて本稿で特に問題としたいのは治療と養生の接点、つまり病人を対象とする養生についてである。しかしこの分野は中世以前の関連する医学文献や資料の現存が少なく、しかも記載は所々に分散している。とはいえ、範囲を限定するならば、その一面に光を当てることは可能と思われる。そこで本稿は中世の医学書として当時より高い評価を与えられていた『小品方』[2]を資料に、治療の一環としての養生、とりわけ養生思想に基づく薬物療法について考察を加えてみたい。

一 『小品方』について

陳延之著『小品方』全十二巻は、唐令[3]やこれに倣った日本の律令制度で医学生の必修教科書に指定され、当時の医書中で高い評価を得ていた。このことは唐代の『外台秘要方』(七五二)[4]や平安時代の『医心方』(九八四)[5]などに、本書の文章が大量に引用されていることからも了解される[6,7]。しかし本書は、すでに北宋時代には宮廷の書庫にもなく[8]、以後近年まで日本・中国ともに散逸したものと考えられていた。

ところが最近、筆者らの調査により紛れもない『小品方』巻一前半の古写本が、東京の尊経閣文庫に発見された。さらにかつて定説のなかった本書の著述年代は、小曽戸の考証[9]により南北朝時代の南朝・劉宋時代で、四五四~四七三年の間と確定された。この発見と年代の確定は、当時の医学状況や多方面にわたる史的解明の手掛かりを我々に与えたのである。

本書の現存部分は、内容よりおよそ次の八部分に分けることができる。(一)序文①、(二)引用書目と序文②、(三)全十二巻の目録、(四)処方における薬物配合の注意、(五)薬物の修治、(六)薬物の基準重量・体積と各々の換算率、(七)疾病背景の分析と服薬指示、(八)各論と処方。そしてこの一つ(七)が、本稿で採り上げたい「述看方及逆合備急薬訣」[10]と題された全十七条よりなる篇である。というのも、当篇には風土・性別・年齢・体質など疾病背景に対する分析と、それらや病状に応じた服薬指示が理路整然と記され、まさしく治療と養生の接点に関する論議となっているからである。

ちなみに本書の発見により、当篇はかなりの部分が『千金方』や『医心方』『福田方』に引用され[11]、後代の中国・日本に少なからぬ影響を与えていたことが知られた。しかし、いずれの引用にも当篇の整然とした構成は保たれていない。そこで第一条から第十七条まで当篇の全条文を順に紹介し、各々に見られる薬物治療の一環としての養生に考察を加えてみようと思う。なお本稿とは興味の対象を異にするが、石田は『小品方』の医学思想について、先行する論文[12]を発表している。本稿の作成にあたり、同論文に啓発を受けたことをここに記しておきたい。

二 陳延之の医療姿勢

(一)治療原則

『小品方』の著者・陳延之は当「述看方及逆合備急薬訣」篇の総論として、第一条[13]に疾病の治療原則を次のように主張している。

一条ここで注目すべきは、陳延之の強調する方術の学習順位である。なぜなら、それは致命的急性疾患の治療初期から、健康回復までの順にしたがって定められているからである。我々はまずこの点に陳延之の医療姿勢、すなわち急性疾患の重視が明瞭に反映されているのを見ることができる。後述するが、本篇第三条以降の各論も、およそこの修学の重要度順に論述されている。しかも後半の五条は回復に至るまでの治療方針に関する論説である。すると陳延之がここで最後に学べばよいとする養生の内容は、原文(「輔衛」)本来の意味が補助と防衛なので、服薬による回復促進と再発防止のことと解釈されよう。つまり彼の主張する医療とは病人を対象とするものであり、養生はこの範囲において回復促進・再発防止の意味で従属的に位置付けられているのである。

諸々の疾病は、病変の速度が異なればその治療も異なる。なぜなら病変が遅ければしばらくして重症となるが、早ければすぐに重症となる。また病変が遅ければ時を経て自然に治癒することもあるが、早い場合は治療しなければすぐに死に至ってしまうからである。(中略)それゆえ方学の肝要は即効にあり、また医術を行うものは皆、急病について熟知していなければならない。したがって方術の学習はまず救命の要点を理解し、次に病変の緩和に精通し、最後に養生に詳しくなることが重要である(以下略)

ところで中国古来の医療思想では、しばしば養生特に疾病の予防が第一に強調される。例えば『素問』など「内経」系の医学古典ばかりか『老子』『准南子』など非医書にも、「発病前に治療するのが一番良い医療」などの記載が見える[14-16]。これは発病前の状態、つまり病理変化の発生する以前に生理状態を調整することが医療の理想、とする立場である。またこのように考えると、陳延之の主張する医療は発病後の状態、つまり病理変化に対する治療を主とし、生理状態の調整によりこれを補足せんとする立場といえよう。

しかしこのような陳延之の立場は、必ずしも予防重視の医療思想と矛盾するものではない。彼は本書の序文①の後半で、「医学を志す者は『大品』の基礎理論に精通しなければならないが、(中略)一般者が救急用に処方運用の要点をつかむにはこの『経方小品』が重要である」と言う[17]。また序文②の末尾でも、「初心者はまずこの『小品』から学習を始めれば、治療というものに悟りを得るであろう。『大品』はその後に学ぶべきである」[18]とも述べている。すなわち高等な医学は『大品』と総称する医学古典に譲り、本書はあくまでも一般者や初心者が救急医療を行うための入門書として著されているのである。それゆえ治療を主とし養生を従とする医療が主張されるのであり、疾病予防のための養生を否定しているわけではない。このことは仏教用語を借り、当時の古典的基礎医学書を『大品』、本書を『小品』と対比させて呼ぶこととも関連している。

一方、彼は当時の養生法や一部の救急法に対し、かなり批判的な姿勢を見せている。例えば序文②の前半で、「気を調節し神のようになる術、仙人の世界に行く薬、不老長寿の処方、民間の救急法などは昔から今に伝わる間にひどく俗化し、文字はあっても実技を伝授された者はいない」[19]と述べている。先に指摘されたことを考えるならば、これは単なる批判ではなく、養生あるいは治療の一方に偏った医療は非実用的である、とする陳延之の強い個性を読み取ることも可能である。彼のこうした医療姿勢は、次の第二条にも顕著に現れている。

(二)診断と処方選択の原則

第一条は治療原則の総論であったが、以下の第二条[20]は一歩すすんで診察にも言及した総論となっている。

二条当条文の前半に列挙される病因は、石田が指摘のごとく[12]、内科的病因として外因(気象)・不内外因(生活態度)内因(感情変化)の三因、次に婦人科的病因、外科的病因、最後に治療薬・養生薬の有害効果の順に記されている。かくも整然とした病因の記載は、現存するどの中国文献よりも恐らくこれが最も古い。ただしそれら病因は列挙されるのみで、そこに具体的な説明はない。石田も推測するように、あるいはそれら病因の分類や整理は当時すでに常識化していたので、特に説明の必要がなかったのかもしれない。また文章の流れから見ても病因の列挙は導入にすぎず、当条文の重点は脈診による病因診断の不採用と、これに代わる方法の提示にあると思われる。

疾病の原因には風、寒さ、冷え、高温、湿度、疲労、傷、酒酔い、飲食物、恐怖・不快感・驚き・憂い怒り、出産授乳・流産・捻挫打撲・嘔吐下痢・瀉血、不老薬・鉱物薬などがある。これら病因は様々な病変を起こすので、いずれも脈診によらねばそもそも病因を知ることはできない。

ただし病人の性別と年齢を問診し、さらに処方の適応症が病状と半分も合致していたら、その処方を投与してよい。そして処方に加減が必要ならば、薬の性格・作用が第一に考慮されるべきである。

他方、陳延之は薬物の配合注意を述べた篇の第一条で、「命の惜しくない者は脈診を信用しない」[21]と医学好きの知識人を批判する。また脈や病因・病理に関する記述は本書の各処に見られる。すると彼は必ずしも、脈診や病因診断を医療に不要と考えているわけではないようだ。ならばかくも多数の病因を列挙しながら、治療は問診と既成処方やその加減のみで十分、という根拠はどこにあるのだろうか。

彼は序文①の冒頭で、「昔の処方は医者が予め作成し、発病前の人に準備したのではなく、いずれも実際の病因診断と薬の作用・性格を考慮して作成されていた。そして治癒した症状の積み重ねより、処方の適応症が定められた」[22]と古来の処方をたたえている。それゆえ序文①と②の末尾で二度も、「古来の処方より理にかなったものを本書に集めた」[23,24]、と彼は自慢するのであろう。すると本書に収録された古来の処方の構成薬と適応症は、すでに幾度もの病因診断と治療経験を経て定められていることになる。彼はこの理由から、病因診断なしでも「処方の適応症と病状とが半分も合致していたらその処方を投与してよい」、と自信を持って断言するのであろう。

しかし彼は単に古来の処方ならば良い、と主張しているのではない。序文①の中ごろにその理由が次のように述べられている。「古来の処方を用いる医者は、その適応症をただ信ずるのみで薬物の作用・性格を研究しない。しかも性・年齢が違えば抵抗力も異なり、住む地方により気温の変化に違いのあることを彼らは知らない。また人体の生理状態は季節に対応し、飲食で変化することも理解していない。つまり彼らは薬物の使用ルールを知らず、処方の適応症のみを見て一律に投薬している。これでは時に良くなることがあっても、実は疾病の本質を分析して得られた効果ではない」[25]、と。換言すると、患者個々の因子を背景とする生理状態の把握と、薬物の作用・性格を考慮した加減が古来の処方には必要、と陳延之は主張しているのである。ただしこれと類似の内容は、彼が引用する王叔和の文章にも見える[26]。したがって彼の主張は全てが独自のものではなく、多くは当時言い伝えられていた説に共鳴して記述されていると思われる。

ここで再び、当条文の「処方の適応症が病状と半分も合致していたら、その処方を投与してよい」、という部分の「半分」に注目したい。先に指摘したように、古来の処方は病因診断を経て作成された、と陳延之は考えている。しかもその適応症は治験の蓄積より帰納されたという。するとその適応症には、ある病因より生ずる共通の症状は網羅されるが、個々の患者に特有の症状は帰納過程で必然的に含まれないことになる。他方、患者は個体生理の相違から、ある病因に関連する症状の全てを発症するとは限らない。陳延之は本理由により、患者の症状が処方の適応症と「半分」も合致していれば投与可能、というのである。

まさしくこの主張は個体生理の相違とそれをもたらす因子の認識にある。それは疾病の背景において病因と共に症状の変化を左右する人体側の因子であり、しかも問診で容易に得られる情報なのである。陳延之が当時の医者を批判し、また本条であえて「病人の性別と年齢を問診せよ」と強調する理由は、いうまでもなくこの点にある。病因の除去のみが医療ではなく、そこに個体生理の相違をも考慮する姿勢は、まさに伝統的医療思想に基づくものといよう。とはいえ、個体生理をあくまでも疾病の範囲で考える姿勢には独自のものがあり、そこに彼の治療家としての専門意識も窺われる。

以上、第一・二条より陳延之の医療姿勢における養生の意味を分析してきた。それらはおよそ以下の二点に要約され、また図1のように作図される。

以上、第一・二条より陳延之の医療姿勢における養生の意味を分析してきた。それらはおよそ以下の二点に要約され、また図1のように作図される。

第一に医療とは疾病を対象とすること。この範囲において養生は治療に従属し、回復期において生理機能の調整を通じ回復促進・再発防止を目的としている。第二に治療は病因の認識より作成された古来の処方運用を主とするが、患者の個体因子と薬物効果の考慮による処方の加減が必要なこと。この二点を換言すると、医療には病態期(症状)に対する治療と、回復期に対する養生(生理機能の調整)の双方が必要である。そして治療には病態の背景として、病因(病理)と個体因子(生理)の認識が必要、ということになる。

そこで筆者は次のことに強く注目したい。それは個体因子の認識と個体生理の調整こそ、実は伝統医療の養生思想、つまり「発病前の医療」の核心をなしていることである。ならば陳延之が強調するのは「発病後の医療における養生」と表現することも不可能ではあるまい。では具体的に、陳延之はいかなる「発病後の医療における養生」を主張するのか。これを本篇第三条以下の記載を中心に分析してみたい。

三 疾病背景の分析と服薬指示

(一)疾病・患者のタイプと薬用量

第三条[27]は、疾病の軽・重、第四条[28]は疾病の新・旧、第五[29]・六条[30]は体力の有無・老若と服薬経験、第七[31]・八条[32]は若者・強壮者の軽病と衰弱者・老人の重病・慢性病、の視点から薬用量の多少とその理由が規定されている。各条文の内容を用量の多い場合と少ない場合に分けると、各々の要点は以下のように整理される[33]。

〈用量の多い場合とその理由〉以上の要約より明らかなように、a)とa’)、b)とb’)、c)とc’)、d)とd’)は各々正反対の仮定と結論であるが、論理展開は完全に一致している。そこで仮定から見てゆくと、まず注目されるのはそこに利用されている情報である。それらは問診・視診で容易に知られ、主観性も強くない。かつ個体自身の情報(年齢、体力)、個体と病因間の情報(症状、発病後の時間)、個体と薬物間の情報(服薬経験)の三範囲から採用されている。すなわちいずれの情報も個体の特性と関連し、そこには個体を中心とした「病因-個体-薬物」の図式が読み取られよう。

a)軽病・新病(の通常体力者):病気による体力の消耗が小さい→薬の有害効果に耐えられる体力がまだ残っている→薬を増量。(三、四条)

b)重病の若者・強壮者:病気による体力の消耗は大きいが、元々の体力が強い→薬の有害効果に耐えられる体力がまだ残っている→薬を増量。(五条)

c)軽病の強壮者:病気による体力の消耗が小さい上に、元々の体力は強い→体力が充分に残っている→少量の薬ではその有用効果を体力が打ち消してしまう→薬を増量。(七条)

d)服薬経験の多い虚弱者:体力は弱いが、薬の常用でその効果を打ち消す機能が体内に強まっている→薬の有用効果が弱められる→薬を増量。(五条)〈用量の少ない場合とその理由〉

a’)重病・慢性病(の通常体力者):病気による体力の消耗が大きい→薬の有害効果に耐えられる体力はもう残っていない→薬を減量。(三、四条)

b’)軽病の衰弱者・老人:病気による体力の消耗は小さいが、元々の体力も弱い→薬の有害効果に耐えられる体力はもう残っていない→薬を減量。(六条)

c’)慢性病・重病の老人・虚弱者:病気による体力の消耗が大きい上に、元々の体力も弱い→体力はもうほとんど残っていない→大量の薬ではその有害効果が体力をさらに消耗する→病気が悪化する→薬を減量。(八条)

d’)服薬経験のない強壮者:体力は強いが、薬の効果を打ち消す体内の機能が弱い→薬の有害効果を強く受ける→薬を減量。(六条)

次に仮定以下の論理展開に注目してみる。するとそこには、いくつかの概念を論理の前提としているのが発見されるが、これについては後述する。ついでその概念により病態時の体力ないしは生理状態が求められ、これを根拠に用量の多少が「ある目的」に従って指示されている。この「ある目的」とは、第一に生理機能に対する薬の有害効果を最小限に制御することであり、第二に病理変化に対する薬の有用効果を最大限に発揮することである。すなわち、a)b)は第一・第二の目的の兼ね合いから、c)d)は第二の目的から増量されている。またa’)~d’)はいずれも第一の目的から減量されている。

古代の中国医学でこの第一の目的から薬用量が議論されることは少なく、通常は病理変化と薬理作用の関係からのみ薬用量が定められる。例えば『素問』に見える一般的原則[34]によれば、症状の軽い第三条a)の場合は薬用量を少なく、症状の激しい第三条a’)の場合は薬用量を多くする。ところが陳延之の論理はそこに個体生理、ついで有害効果を介在させる結果、正反対の用量が指示されている。ここに回復期だけでなく、病態期においても個々の生理状態を重視する彼の医療姿勢が明瞭に反映されている。その具体的表現こそ薬の有用・有害効果という両面性の強調であり、そこには薬理を中心とした「病理-薬理-生理」の認識の存在も指摘されよう。

さて先に言及した、論理展開の前提とされている概念とは以下のようなものである。

①薬の効果は病気を制圧する(薬理作用は病理変化を抑制する)。

②病気は体力を損なう(病理変化は生理機能を抑制する)。

③薬の効果は体力を損なう(薬理作用は生理機能を抑制する)。

④体力は薬の効果を弱める(生理機能は薬理作用を抑制する)。

⑤薬の連用は、その効果を減弱させる人体の機能を増強する(生理機能は薬理作用を抑制する)。

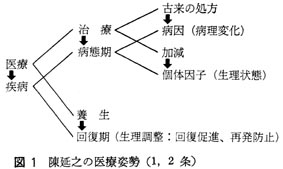

以上の相互関係を作図すると図2となる。陳延之の医学認識、つまり医療における生理(個体因子)・病理(病因)・薬理(薬物)の認識は、以上の検討でその一面が示唆されていた。そして今、本図によりそれら相互関係の全体が示され、a)~d’)において展開される陳延之の論理背景が一層明らかとなろう。しかし①~⑤の概念はいかなる理由で設定され、論理の前提に利用されているのであろうか。①は薬の有用効果、②は人体の病理変化の概念である。いずれも医療の発生から現在に至るまで不変の概念であり、それらが前提とされることに大きな問題はないだろう。ただし③~⑤の意味と歴史的意義については、少しく考察の必要があるように思われる。

以上の相互関係を作図すると図2となる。陳延之の医学認識、つまり医療における生理(個体因子)・病理(病因)・薬理(薬物)の認識は、以上の検討でその一面が示唆されていた。そして今、本図によりそれら相互関係の全体が示され、a)~d’)において展開される陳延之の論理背景が一層明らかとなろう。しかし①~⑤の概念はいかなる理由で設定され、論理の前提に利用されているのであろうか。①は薬の有用効果、②は人体の病理変化の概念である。いずれも医療の発生から現在に至るまで不変の概念であり、それらが前提とされることに大きな問題はないだろう。ただし③~⑤の意味と歴史的意義については、少しく考察の必要があるように思われる。

まず③から検討してみたい。関連する記述は「内経」系の医書にわずかながら見える[35][36]。陳延之の説は明らかにそれらを踏襲し、有害効果を二つの段階に分けている。生体がこれに耐えられる程度が第一段階。生体が耐えられず病態の悪化を招く程度が第二段階である。すなわち前者の第一段階は、現代薬理学の安全域の概念に相当する。またいずれにしても、有害効果の程度は単に薬用量だけでなく、生理状態や機能との関連から予測されている。するとその有害効果は、『神農本草経』などに毒性と用量、服用期間から注意されている薬物中毒とは異なる[37]。さらに彼がここで増減を指示する薬物の全てに、いわゆる毒性があるとは考え難い。

ところで彼は第一条で、医療の本質が急性疾患の治療にあることを主張していた。『素問』に記されているように[38]、発熱などを伴う急性疾患の初期治療はまず発汗薬、ついで瀉下薬の投与である。ただし、それらで体力の衰えた患者を強く攻撃すると病態を悪化させることは、『小品方』の序文や引用文献にも言及される張仲景が常に注意するところである[39]。また『名医別録』にも発汗解熱薬の代表である麻黄について、「人体を衰弱させるので多量を服用してはいけない」[40]と注意されている。すると陳延之が前提とする有害効果の概念は、発汗薬や瀉下薬などの作用、すなわち生体を攻撃し病因を汗や大便と共に体外へ追い出す効果を背景にしている、と推測されよう。このように理解するならば、有用・有害効果が同時に存在する薬理の二面性、そして安全域の認識による有害効果の段階性も容易に説明される。ただしこの概念が、はたして全伝統薬物の作用解釈に応用可能かは、いささか疑問の余地もある。とはいえ、彼の時代に有害効果がこのような論理的概念に整理され、現代の薬理学と少なからぬ共通点が見出せることは、歴史的に注目されるべきである。

さて④と⑤は共通した概念で、④をより発展させたのが⑤である。一方④は③と対の概念で、体力があると「③薬の有害効果に耐える」ばかりでなく、「④有用効果をも打ち消しその作用を減弱させる」、という関係にある。この④の概念が形成される背景に、強壮者・若者(体格が良く体重がある)は薬用量が少ないと効果も少ない。小児・老人・虚弱者(体格が悪く体重がない)は少ない薬用量でも効果がある、という経験のあることが容易に想像されよう[41]。しかし有害効果と関連させつつ、それを「体力は薬の効果を弱める」と概念化する例は、現存する陳延之以前の文献に記載が見られないようだ。あるいは小児・老人の薬用量少なくすることがあまりにも当然なため[42]、それを発展させて④のように概念化することは、陳延之以前に発想されなかったのかもしれない。しかし④の体力を体重(血液量)ないしは消化吸収や肝機能などの生理状態と置き換えるならば、それは現代の薬物動態学にも通用する認識である。

そして④を発展させた⑤は、まさに薬理学や薬物動態学における耐性などに相当する概念である。さて麻黄や大黄などの有害効果を背景に、彼が③を考えているだろうことは、先の検討より示唆されていた。大黄を便秘症に連用すると、次第に用量を増やさねば一定の通便効果が維持されないのは、臨床上しばしば観察されることである。これは一種の耐性と考えられる。また麻黄の主要有効成分の一つであるエフェドリンのアドレナリン様作用も、短時間の反復投与では回を追うごとに低下する。これは、いわゆるタキフイラキシーの代表例として、薬理学においてあまりにも有名である。現在このような作用が認められている他の天然薬物は、アルコールやアヘンなど一部にすぎない。しかもそれら薬物の⑤に類似した認識は、『小品方』以前の現存医学文献に発見されない。すると陳延之が⑤の概念を述べる背景に、はたして大黄や麻黄などのこのような作用の観察があったかは、いささか疑問視されるべきかもしれない。ただしアルコールを例に考えるならば、人類が発見した時点からその耐性は日常的に観察されたはずである。ともあれ彼が根拠とした物質の同定は困難だが、⑤は耐性などに相当する概念の記載として医学史上に特筆されるべきであろう。

以上、第三条~八条にて指示される薬用量の多・少について考察を加えてきた。この結果、用量が判断される論理のいずれの面においても、個体生理の認識が最も重視されていることが知られた。まさしくそこには、第一条・二条にて主張された「発病後の医療における養生」の具体化が見られる。また薬の効果と人体生理との関係には、現代にも通用する概念の存在が指摘された。これら記載の独自性あるいは歴史的背景は、信頼に耐える現存文献があまりに少ないため、いずれも推定の域を出ない。ただし、一つだけ注目されるべきことがある。それはかくも詳細な議論にかかわらず、中国医学の基本概念である陰陽説と五行説の理論が一切使用されず、代わりに図2に整理された概念と論理が見られることである。そこには「内経」を代表とする伝統的医療思想に依拠しながらも、それと対比すべき観点を強調する彼独自の合理主義が窺われる。

(二)月経への注意

第九条[43]には、女性の月経に対する配慮が以下のように述べられている。

九条月経期間中は疾病の症状が通常と異なる。したがって月経中であることが見落とされると、疾病の本質を誤解した治療で病態を悪化させてしまう。当条文の主眼はこれを注意することにある。『素問』に少女は十四歳で月経が始まると記載されるが[45]、ここで十六歳にしているのは、遅くとも十六歳には全ての少女に月経が始まっていることを示す目的であろう[46]。

少女・婦人の治療は(男性と)異なる。というのは、少女でも十六歳以上は月経が始まっている。もし月経中に風・寒さ・冷え・湿気などによる季節病にかかると[44]、月経と病気が一緒になっているので、各々(の症状)は区別されねばならない。なぜなら、区別せずに治療すると両者は相互に影響しあい、病態を悪化させてしまうからである。したがって処方は月経について問診してから考えねばならない(以下略)。

さて月経と季節病の傷寒などが重なると、普通と違う症状が表れることは張仲景の『金匱要略』にも記載が見え[47]、症状に応じた治療法などが指示されている。当条文ではその前段階としてまず月経の関与の有無、ついで月経と疾病本来の症状を区別する必要性が述べられる。まさしくこれは、個体の生理的症状と病理変化の判別といえよう。しかし、もし区別せずに治療すると病態が悪化するというが、その理由は月経と病気が影響しあうと記されるのみである。当条文は第三~八条の後に配置されている。するとその理由の背景には、図2のように生理(月経)・病理(季節病)・薬理(薬物治療)の関係があるのかもしれない。ただし、当条文では体力など月経時の生理状態まで言及していないので、病態の悪化について図2の論理をそのまま応用した説明はできない。ともあれ当条文においても、個体生理を認識することの治療における重要性が具体的に示されている。

(三)居住地方と体質・疾病・薬用量

第十[48]・十一条[49]は居住地方による体質とかかりやすい疾病の相違、第十二条[50]はそれを基にした薬用量の加減が以下のように述べられている。

十条陳延之は序文①の前半で次のように当時の医者を批判する。「(近頃の医者は)風土が異なれば人の体質や抵抗力も異なることをいわない。(中略)嶺南で服用して効果があった薬でも、淮北で治療に用いると逆に害となる」[51]、「(古来の処方を用いる医者も)住む地方により気温の変化に違いのあることを知らない」[25]、と。第一~十二条は彼のこのような批判精神を基に、具体的に発病傾向の分析と治療における薬の加減を指示したものである。また同じ趣旨で、彼は灸の大きさについても述べている[52]。この体質・疾病と医療の地方性について、『素問』には五行説に基づき中国を東西南北と中央の五地方に分けて説明するものと、寒い北方・西方と熱い南方・東方に二分して説明する二説がある[53]。陳延之の論説は後者と同様の立場であり、居住地方の気象差で人の皮膚機能や治療方法が異なる、などの表現まで類似している[54]。また『霊枢』には五行説を二重に利用して体質を二五種に分類する説があるが[55]、もちろん陳延之の論説と全く立場を異にする。

江西・江北地方は冬の訪れが早く、江東地方より寒さが厳しい。それでそこに住む人の陽気は早いうちから体内に潜伏し、腎気を保養する。また春の訪れも遅いので、皮膚はしっかりと締まっており、外から湿気の病因を侵入させない。したがって脚気やのぼせにかかる人が少なく、毒虫に刺されてもひどい病気にならない。

十一条

江東・嶺南地方は冬の訪れが遅く、寒さも軽い。するとそこに住む人の陽気は体内に潜伏せず、腎気が弱くなる。その上、冬も暖かいので皮膚は蒸し上げられて締まりがなく、外から湿気の病因を侵入させてしまう。また春になると陽気が体外に漏れ出てしまい、逆に陰気が体内に増加するので侵入した湿気の病因の勢いも強まる。したがってのぼせ・脚気・温瘧(マラリアの一種)・黄疸にかかる人が多く、毒虫に刺されてなる色々な病気も多い。十二条

風土に合わせて処方を運用する原則は一般に次のようである。例えば冷えのある病気の場合、江西・江北地方の患者には暖める薬の分量を多く、江東・嶺南地方の患者には少なく処方する。適応症が同じでも構成薬の違う処方があるのは皆このような理由による(以下略)。

しかし地方性がこのように幾度も強調される理由は、なによりも彼が生活していた時代背景にこそ求められよう[9,12]。当時の中国は北と南に政府が対峙し、各々に興亡を繰り返していた。そして『千金方』に記されるごとく[56]、西方・北方からの異民族の侵入で西晋の永嘉年間(三〇七~三一二)に南へ移住を始めた漢民族は、それまで未経験であった南方特有の疾病に遭遇した。彼が本書の引用書目で范汪や羊欣の書に注をして、「これは范東陽が北から南へ来てから著したものである」[57]、「これは(羊中散が)元嘉年間(四二四~四五三)に江東の新安で著し、江東で効果のあった処方を収載しているので現在も使用できる」[58]、と解説するのは皆この理由による。第十~第十二条に記される地方名がいずれも長江を中心に区分された南方の東西南北であること。そして河北や関中など、北方の黄河流域地方が言及されないことにも、彼のこうした南の風土への配慮がはっきりと表れている。

さて北・南の寒・暖は当然であるが、中国の西方が寒いのは内陸で高地であるため。東方が暖かいのは、低地で太平洋に面した高温多湿のモンスーン気候のためである。第十・十一条はこの気象の地方差を基本に、西方・北方は寒いので湿気が体内に侵入せず脚気や虫刺されによる病気が少なく、東方・南方は暖かいのでそれらの病気が多いと説明される。この論理展開でまず注目すべきは、脚気などの発病が生体側の因子を前提とし、病因としての湿気は二次的因子とされていることである。生体側の因子とは、第一に皮膚の機能、第二に「腎気」の強弱であり、これら生理の傾向は一種の体質といえよう。皮膚機能が湿気の体内への侵入に関係するという素朴な発想は、伝統的病理思想としても理解しやすい。ではなぜ「腎気」が採り上げられるのだろうか。

ここで問題とされている病気は主に脚気である。この病は『素問』に「痿厥」[59]、『名医別録』に「脚満」[60]と記され、『小品方』など六朝時代の医書では主に「脚弱」と呼ばれていた。現在の「脚気」という病名が定着したのはおよそ『諸病源候論』(六一〇)以降で、これがビタミンB1欠乏症であることの決定は、一九二〇年に発表された大森の研究[61]まで待たねばならない。今日から見れば当然であるが、この病が中国南方に多発したのは南の上流階級が白米を主食としたため、ビタミンB1欠乏に陥ったからである。脚気は進行すると浮腫や尿閉が現れるが、葛洪(二八三~三四三)の記述[62]にあるごとく、その症状は早くから正確に把握されていた。ところで「内経」系の医書に記される伝統的概念によれば、「腎気」は生命の根源としてのエネルギーで、水分の代謝・排泄はその機能の一部とされている。つまり浮腫や尿閉は水分の代謝・排泄異常の結果なので、病因としての湿気ばかりでなく、生体側の因子として「腎気」がここで取り上げられているのである。

すると陳延之の論説はおよそ次のように理解されよう。「腎気」はエネルギー(「陽気」)でもあるので、寒い期間の長い北方・西方の人では、体表の「陽気」(体温)が寒さを避けて体内に入り「腎気」を強める。逆に高温多湿地方では、冬でも体表の「陽気」が体内に入らないので「腎気」が保養されない。そればかりか、春夏には「陽気」がゆるんだ皮膚から体外に発散されるので、相対的に体内の「陰気」(体液)が強まる。そこに湿気が侵入すると、「陰気」の協力を得て弱った「腎気」の水分代謝機能をさらに阻害し、浮腫などを伴う疾病を起こす、と。また脚気と前後して記される「のぼせ」(原文は「上気」)も、この「陽気」の移動から同様に説明可能である。ただしその意味するものは、脚気症状の一つである心悸亢進に解釈するのがより正確であろう。このように脚気を「腎気」と関連させる記載は、『諸病源侯論』を初めとして『小品方』以降の医書に多く見られる[64]。すると、蘇敬が「近頃の医者の多くは『小品方』の(脚気)説に従っている」[65]と述べるのは、あるいは陳延之のこのような脚気の発病背景の解釈を指しているのかもしれない。

ちなみに、彼がマラリアと区別して「毒虫に刺されてなる病気」と述べるものは、虫に刺されて起こったことが具体的にわかる疾病、すなわち皮膚の腫脹・化膿などを初期症状とするものを指すと思われる。そう解釈するならば、皮膚機能との関連から地方により発病に差がある、とする陳延之の論説が納得される。ともあれ温暖・多湿な地方には、毒虫とされる小動物やそれらを媒介とする伝染病ばかりでなく、食中毒など北方とはかなり様相を異にする疾病が多い。しかしそのような地方特有の疾病は、単に湿気や毒虫などの外的因子(病因)のみでは起こらず、その風土に応じた体質を前提に初めて発病する、と彼は主張する。ここには個体生理の概念が治療ばかりでなく、発病機序の解釈にも導入されているのを見い出せる。

第十・十一条では治療について言及されないが、第十二条では具体的に薬用量の加減が述べられる。また第十・十一条は、気温の地方差により湿気が病因となる場合とならない場合であったが、第十二条では気温の地方差のみが問題とされている。疾病も具体的な脚気などではなく、抽象的な「冷えのある病気」(原文は「冷病」)という一例だけである。したがってその論旨は明快で、同じ「冷え」を訴える患者でも、寒冷地方の者には暖める薬を多く、温暖地方の者には少なくする、と指示される。しかも「冷え」は様々な疾病に附随する一般的症状なので、これを取り上げることの応用性は高い。さてこの論理の根底に、『神農本草経』や『素問』に記される「冷えには暖める薬、熱には冷やす薬」[66]という治療原則があることはいうまでもない。そして当原則に、第三~八条では触れられなかった居住風土という個体因子の観点が導入され、その相違から薬用量の加減が論じられているのである。しかし通常の臨床は同一地方の患者が対象なので、このような加減の必要はない。つまり当条文の意図は、医者が臨床を行う地方を変えた場合、また別な地方で作成された処方を利用する場合の注意にある。それゆえ当条文で薬用量の地方差が述べられた後に、「適応症が同じでも構成薬の違う処方があるのは、皆このような理由による」、と記されているのである。

以上、第十~十二条にて述べられる、患者の居住風土にかかわる問題を検討してきた。その結果、体質傾向・発病機序・薬用量のいずれの解釈においても、居住風土を一種の個体因子として第一前提に考える陳延之の論理が理解された。もちろん、それは『素問』『神農本草経』などの説を根底としてはいるが、その背後に当時の政治的状況が色濃く影を落としていることも見逃せない。さらにその論説には五行説が一切利用されず、伝統医学の概念的用語はわずか「陽気・陰気・腎気」のみである。しかもそれらの相互関係などは説明されない。つまり彼の主眼はあくまでも現象の解釈結果にあり、その論理の詳細は省略されているのである。そこには本書の入門書としての性格だけでなく、陳延之の実践的医療姿勢を窺うことも可能であろう。

(四)疾病タイプと治療方針

第十三~十七条は治療の基本方針と注意の論説である。第十三条[67]はその総論で、第十四条[68]は主に下剤による治療。第十五条[69]は主に保養剤による回復。第十六条[70]は下剤・保養剤による発病予防。第十七条[71]は全体の総括について述べられている。いずれもやや長文であるが、当篇の結論にも相当する内容なので、以下に全文を紹介することにする。

十三条さて、第十二条までは主に発病や初診時の診療についてであったが、第十三~十七条は主に発病から治癒、さらにその後に至る間の論説である。各条文にはこれまで検討された以外の観点も加えられ、陳延之の医学認識がトータルに表現された当篇全体の総括的論説となっている。また議論も相当に入り組んでいる。そこで個々の検討をする前に、各々の論点と相互関係を簡単に整理し、全体の流れを展望しておきたい。

病気には重い熱病でも体力や食欲が衰えず、行動も通常と変わらない場合がある。また元々体力のある人でも、軽い病気でたちまち食欲や睡眠が妨げられてしまう場合がある。

その内軽いものは休養で自然に治り、湯剤を服用すれば一~二日以内で治癒することがある。また少し重いものは、治癒に一か月もかかることがある。いずれにしても脈診に精通しないと、発病したばかりの頃は、治癒までに一か月かかるかどうかもわからない。したがって五日か三日すると治るように見えても、湯剤を毎日服用させてはいけない。なぜなら病因はすでに除去されているが、体力がまだ平常に回復していないので、休養だけが必要な場合もあるから。このような時は五日か三日(休養させた)後に、もう一度症状に合わせて投薬すべきである。

また元々体力がある人でも風や寒さを避けず、あるいは体に悪いことをして急激に生命の源を枯渇している者は、軽い病気であっても安易に瀉下薬を投与してはいけない。なぜならもし下痢させてしまうと、たちまち生命の源がさらに枯渇するので寝たきりになってしまい、場合によってはこれが一年に及ぶこともあるから。このような時の治療は、まず(攻撃でも保養でもない)和平薬の投与から始め、その後に下痢させる必要があるなら薬を瀉下薬に変えればよい。ただし、小児はその後も瀉下薬を投与してはならない。治療の基本方針は以上のようであればよい。十四条

慢性病患者に瀉下の湯剤を服用させるべき場合は、必ずしも一日分(数回服用)全部を飲ませるべきではない。まずは一~二服させ、その下痢の程度を観察するとともに、一日休息させて下痢をおさめる。それで病因がまだ除去されていない時は、翌日さらに一日分を追加するが、全部を服用させる必要はない。もしそうすると、いたずらに前回と今回の下痢の勢いを重ね合わせてしまう。一日分全部を服用できる体力がある者には、このような制限をしなくてよい。瀉下薬で除去すべき病因のある者には、まず湯剤、次に丸・散剤の瀉下薬を投与すべきである。そして時々は湯剤も投与して丸・散剤の作用を助けるとよい。十五条

瀉下の湯剤で治癒した者には、その後(体力が消耗していても)保養の湯剤を決して投与してはならない。なぜなら、もし保養すると病気の勢いをまたすぐに回復させてしまうからである。しかも、そこでさらに瀉下薬を投与すると、患者の体力を一層消耗させてしまうことになる。したがって瀉下薬で治癒したが、体力がまだ平常に回復していない者には、まず休養させるべきである。そして服薬させてよい者には(攻撃でも保養でもない)和平薬で体力を調和してゆくのがよい。それで体力が平常に回復するばかりになり、保養の丸・散剤を(患者が)希望するならば、その分量をよく考慮すべきである。十六条

いつも病気ばかりしているが日常行動には影響がなく、体力もまだ衰えていない人が保養薬を希望するならば、体に熱があるか冷えがあるかに合わせて丸・散剤を使い分ける。すなわちまず瀉下の湯剤で下痢させ、胸や腹の中に蓄積したものや病的体液を除去し、その後に保養の丸・散剤を投与する。

一方、体力のない人が長期に保養薬を服用し、あるいは腹中に食物が停滞し、それらが害となっている場合、ただ瀉下薬でそれらを除去するだけでよい。他方、平常より体力のある人が急激に衰弱した場合、弱い保養薬で調和するだけでよく、急に保養してはならない。なぜなら急激な衰弱は弱く保養すると平常に戻りやすいが、過度に保養するとしばしば(胸腹に)つかえが生じて害になるからである。十七条

極端に衰弱した病気には保養の湯剤、風による病気にはそれを治す湯剤を与えねばならないが、いずれも五日や三日の服用では治らない。さらに強い衰弱に風の病因が重なると、数十日から百日以上も服薬を続けてようやく治癒に至る。したがってその間も、体の冷えや熱、便通の状態に応じて処方を適宜加減しなければならない。

第十三条の主限は、瀉下薬で体力を消耗させないように治療することと、体力の回復を予後の判定基準、つまり治癒の最終目標とすることの二点にある。前者は次の第十四条で、後者は第十五・十七条でさらに具体的に論説されている。第十四条の主眼は、湯剤の作用が丸・散剤より強いこと、およびこれに基づく瀉下薬の湯剤と丸・散剤の具体的な使い分けと注意の二点である。前者はまた次の第十五・十六条にも応用される。第十五条は、瀉下薬使用後の衰弱した体力を回復させる具体的な方法と再発防止の注意で、休息の他に和平薬と保養の丸・散剤の使用順序が指示されている。第十六条は発病予防が必要な場合の三例を挙げ、瀉下薬と保養薬の使用順序、また湯剤と丸・散剤の使い分けと注意が具体的に述べられている。第十七条は当篇全体のしめくくりとして、極端な体力衰弱に外的病因が重なった場合の予後は相当に長びき、その間はすでに述べられてきた視点から薬物の加減が必要、と強調されている。

本展望より、各条文には新たに提出された観点から治療方針の議論が進められているのを理解できよう。それらは①瀉薬・保養薬・和平薬の作用類型、②薬物の投与剤形、③薬物の投与順序、および④予後の四点に整理することができる。以上の観点から、陳延之は薬理と病理・生理の関係を一層詳細に議論しているのである。では①から④について彼はいかなる見解を提出しているのか。これに少々検討を加えてみたい。

①薬物の作用類型

まず瀉下薬(原文は「利薬・利湯」など)についてであるが、その有用効果は次のように述べられている。病因を除去する(十四条)。胸や腹中の蓄積物や病的体液、また保養剤の連用による害(胸腹中のつかえ)や食物の停滞による害を除去する(十六条)。前者の病因の性格は明記されないが、慢性病の患者という点から、たとえ外因であっても内因的性格に変化していることが示唆されている。後者の一部は第二条に列記される病因に含まれ、いずれも体内に生じた病的物質なので内因といえよう。したがって瀉下薬の有用効果は、それら内因による病理変化に対する作用からもたらされることになる。その有害効果については、生命の源(原文は「精液」)を枯渇させる(十三条)、体力(原文は「気力」など)を消耗させる(十四・十五条)と記され、いずれも生理機能に対する作用である。すでに指摘したごとく[39]、このような有用・有害効果の認識は『傷寒論』の記載とほぼ同様である。するとここでいう瀉下薬とは、『傷寒論』の承気湯類などに配合される大黄などを主に指すと考えてよいだろう。

次に保養薬(原文は「補薬、補益丸・散、補湯」など)であるが、その有用効果はもちろん体力の増強(十六・十七条)にあり、瀉下薬服用後の体力消耗の回復(十五条)にも応用されている。いずれも生理機能に対する作用で、まさしく「医療における養生」の具体例である。ただし作用概念自体は通常の認識と大差なく、保養薬がいかなる薬物・処方を指すかは明らかにされない。一方、有害効果については、病気の勢いを回復させる(十五条)、長期または過度の服用で胸や腹につかえを生じ害となる(十六条)、とやや詳しく記されている。前者は病理変化に、後者は生理機能に対する作用による有害効果である。さらにそれらの記載は次の具体的な薬物も想起させよう。すなわち、不正使用すると発熱などを助長することもある保養薬としては附子などが、過度の使用で胸や腹のつかえなどを生じることもある保養薬としては地黄などが挙げられる。すると陳延之はそれらの配合された処方、例えば『金匱要略』の八味丸などを念頭に置き、保養薬の有害効果を述べているのではないだろうか。いずれにせよ、「内経」『神農本草経』『傷寒論』など現存する『小品方』以前の医書に、このようなはっきりとした保養薬の有害効果は記述されていない。しかも有害効果が生理機能に対してばかりでなく、病理変化をも助長するとの認識は図2に新たな作用概念を加えると同時に、現代の薬理学にも共通するものとして注目される。これらは、臨床家としての陳延之の見識の鋭さを充分に示すものといえよう。

和平薬(原文は「平薬・平和薬」)の記述は第十三・十五条に見えるが、作用は直接的に記されず、やや漠然としている。和平薬が投与される条件を見ると、第十三条は、瀉下薬で除去すべき病因はあるが、生命の源がすでに枯渇しているためにそれを投与すると危険な場合。第十五条は、瀉下薬で病因は除去されたがその有害効果で体力が消耗し、これに保養薬を投与すると病態が再発するのでそれを使用できない場合、と指示されている。すると和平薬とは瀉下薬や保養薬のような有害効果がなく、さらにいずれにも代用できる薬物ということになる。一方、第十三条から間接的に判断すると、和平薬の有用効果には生命の源を補充する作用があることになる。ただし、その後に「下痢させる必要があるならば和平薬を瀉下薬に変える」とも記されるので、病態の進行は防ぐが積極的に病因を除去する作用はないようだ。同様に第十五条からは、低下した体力を増強する有用効果のあることが推定される。ただし、続けて「(和平薬で)体力が回復するばかりになったら、保養の丸・散剤の投与を(少量なら)考慮してよい」とも述べられているので、体力を増強する効果は保養薬より劣るようだ。つまり和平薬には病理変化・生理機能の双方に対する有用効果があるが、いずれにしてもその作用は瀉下薬・保養薬より弱いことになる。

ところで和平薬の原文は「平薬(十三条)、平和薬(十五条)」である。平の文字には「平らな、穏やかな」の意味があり、伝統医学では体を暖めも冷やしもしない薬物の性質を「平」と表現する[72]。他方、『神農本草経』には瀉下薬の大黄や保養薬の地黄は体を冷やす「寒」、保養薬の附子は暖める「温」の性質があると規定されている[73]。ならば陳延之が、瀉下薬や保養薬と対比させて和平薬と表現するのは、それに「平」に近い性質のあることを込めていると考えられよう。以上から判断すると、彼のいう和平薬には『神農本草経』や『名医別録』に「性質は平で毒性がなく、生命の源を増す」[74]と記される柴胡、「性質は平で毒性がなく、体力を増す」と記される甘草、「性質はわずかに寒または温で毒性がなく内臓の機能を保養する」[76]と記される人参などが想定される。そしてこれらの薬物を含み、瀉下薬も保養薬も使用できない病態を調和する代表処方に、『傷寒論』の小柴胡湯などが挙げられる。和平薬やその処方をこのように仮定するならば、それらは現代の臨床での常識とよく合致し、また第十三・十五条の記述内容も解釈可能となろう。

以上、瀉下薬(剤)・保養薬(剤)・和平薬(剤)についての陳延之の認識を、各々に相当する薬物と処方、および有用・有害効果と病理変化・生理機能の関連などから検討を加えた。しかし発汗薬(剤)については、第十七条で風による病気を治す湯剤(原文は「治風湯」)、と述べられるだけで具体的言及はない[77]。その理由は、発汗薬の適応する発病初期の診断と治療が、主に第三~八条ですでに論説されているからである。ちなみに、そこで検討された薬物の有用・有害効果と病理変化・生理機能の関係を見ると、いずれも第十三~十六条での瀉下薬の場合と同様である。発汗薬が第十三~十六条にて言及されないのはこの理由もある。

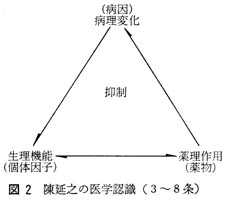

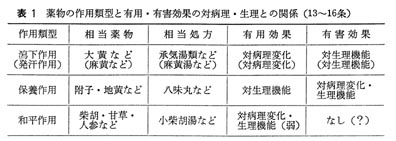

以上の考察結果を表1に整理してみた。本表のごとく、陳延之による薬物・処方の三類型は、病理変化・生理機能に対し有用か有害かで明瞭に区別されている。ここには、図2に示された彼の医学認識が一層発展した形を見ることが可能である。ただし彼が全ての伝統薬にこのような類型化を考えていたのか、あるいはこの類型化にどれほどの実践性があるのかはいささか疑問視されよう。

以上の考察結果を表1に整理してみた。本表のごとく、陳延之による薬物・処方の三類型は、病理変化・生理機能に対し有用か有害かで明瞭に区別されている。ここには、図2に示された彼の医学認識が一層発展した形を見ることが可能である。ただし彼が全ての伝統薬にこのような類型化を考えていたのか、あるいはこの類型化にどれほどの実践性があるのかはいささか疑問視されよう。

さてこの類型化は、『神農本草経』での上薬・中薬・下薬の三分類と、有用・有害効果の概念において極めて類似している[78]。しかし個々の薬物分類は必ずしも一致しない。他方、各々の薬物・処方の作用認識は、基本的に『傷寒論』『金匱要略』と同一である。さらに『傷寒論』の核心である「三陰三陽」理論による病態分類も、陳延之の作用類型とよく対応する。つまり発汗・瀉下の攻撃薬は「太陽・陽明病」期に、和平薬は「少陽病」期に、保養薬は「太陰・少陰・厥陰の三陰病」期に使用される薬物・処方の作用とほぼ対応している。にもかかわらず「三陰三陽」の分類自体は、当篇の条文ばかりか『小品方』の現存部分や、『外台秘要方』『医心方』などに引用される文章にも一切発見されない[79]。このことは彼が意識的に無視したか[80]、あるいは劉峰らの指摘のごとく[81]、当時の『傷寒論』[82]が現在に伝わるものといささか体裁を異にしていた可能性を示唆する。もし後者であるならば、当事実は『傷寒論』の成立に関するいくつかの議論に終止符を打つ可能性もあるが、本稿の目的から逸脱するので詳細は別に報告したい。いずれにせよ、これら薬物・処方の類型化においても前代の医学理論をふまえ、しかも自己の見識を論理的に展開する陳延之の医療姿勢がいかんなく発揮されている。

②薬物の投与剤形

中国伝統薬物の代表的な使用剤形には湯・散・丸の三種がある。乾燥生薬を配合した処方の水煎液が湯剤、粉末が散剤、その粉末を蜂蜜やデンプン糊などで適度の大きさに丸めたのが丸剤である。患者の病態に合わせて加減するには湯剤、応急や携帯には丸・散剤が便利なことはいうまでもない。一方、これら剤形の相違による服用効果の差異は、早い時代から様々に議論されていた[83]。例えば『傷寒論』には、「下痢させるには丸・散剤より湯剤を使用するほうが優れている」[84]。『金匱玉函経』には張仲景の言葉として[85]、「急病にはまず湯剤で内臓を洗浄する」[86]、と記されている。例外はあるにしても、このように湯剤の効果が早く強いことは、経験から容易に察知される一般的事実である。ならば陳延之はこれを前提に、湯剤と丸・散剤の使い分けをどのように指示するのであろうか。

第十四条はその典型的例で、治療に瀉下薬を使用する場合はまず湯剤、次に丸・散剤を投与するが、時々は湯剤も併用すると丸・散剤の作用を助ける、と指示・説明される。これは湯剤と丸・散剤の効力差を、瀉下薬の有用効果の発揮と有害効果の制御に応用した論である。しかし剤形の使い分けは瀉下薬に限らない。第十五条は治療に保養薬を湯剤で投与すると有害効果が出るので、一定条件で丸・散剤を使用する場合。第十六条は発病予防のために強く保養すると有害効果となるが、弱く保養すると有用効果となる場合が述べられる。いずれにしても、通常の衰弱ならば丸・散剤で弱く保養するのがよく、湯剤で強く保養するのは第十七条のように極端な衰弱に限られている。ところで和平薬に関しては剤形の指示がなく、示唆する記述もない。ただし先の考察によると、和平薬とは有害効果がなく有用効果の弱い薬物と推定された。とするならば、和平薬はあえて作用の弱い丸・散剤にすべきでなく、あるいは小柴胡湯のごとく湯剤で投与するのがよいのかもしれない。もちろんそれは推定に推定を重ねたにすぎず、またこれ以上の追及にも大きな意義はないだろう。

以上から明らかなように、このように剤形を使い分ける直接の目的は薬物の効力の調整にある。すでに指摘したごとく、陳延之の医学認識において体力などの生理機能は、医療の様々な側面で大きな指標とされていた。しかも有用・有害効果を問わず、生理機態に与える薬物の影響は常に注意されている。したがって薬物の効力を調整することは、極めて重要な意味を持つのである。この点については、第三~八条でも薬用量の多・少から詳細に論説されていた。一方、第十三~十七条ではさらに剤形の観点がこれに加わり、効力の調整が論説されている。両者は疾病・患者のタイプを前提とするか、投与すべき薬物の作用類型を前提とするか、という着眼点で相違している。前者において剤形の問題が提起されないのは、その条件が主に発汗薬または瀉下薬の適応である発病初期なので、当然ながら湯剤による救急以外は無意味だからである。しかし両者の論理は最終的に有害効果の制御と有用効果の発揮に帰結され、投薬の是非や分量・剤形が判断される。つまり薬物の効力の調整は、疾病の段階に合わせた観点から規定されるが、調整の目的は一つなのである。それゆえ時には両者を組み合わせる必要もある。その例として、第十六条には「保養の丸・散剤を投与するならば、その分量をよく考慮すべきである」、という場合が挙げられている。これらは、臨床家としての陳延之の経験の深さ、見識の鋭さを充分に示すものといえよう。

③薬物の投与順序

患者の現時点の症状のみに依拠し、それに対応した処方を医方書から捜し求めることはさほど難しいことではない。しかしその処方で疾病がすぐに治癒に至ることはむしろ稀である。陳延之が第十七条に強調するごとく、専門的な医療の対象となる疾病は相当の治療期間を経て、ようやく治癒に至ることが少なくない。そこで現病歴や様々な因子を総合し、治療の各段階において予後を判断しつつ投与すべき処方・薬物を選択する必要が生じる。当問題に対し彼はいくつかの病態を例に挙げ、治療方針を指示しているのである。その論説はこれまで考察を重ねてきた医学概念や、瀉下薬・和平薬・保養薬の作用、また剤形別の効力差などを立脚点としている。したがって①②の考察とやや重複する部分もあるが、彼が薬物や剤形の投与順序を指示している記載に注目し、その論説内容に検討を加えることにする。まずそれらを以下のように整理してみた。

a)瀉下薬で除去すべき病因はあるが、生命の源の枯渇している人:瀉下薬は病態を悪化させるので和平薬を投与→その後に瀉下薬を投与するが、小児には禁忌。(十三条)以上の五例はいずれも瀉下薬の服用に関連し、その前後にいかなる処置をとるべきかが指示されている。a)は瀉下薬の有害効果が現れる生理状態をまず和平薬で改善した後、瀉下薬を投与する例である。この場合、生理状態の改善に保養薬が使用されないのは、その病因を増長させる有害効果のためである。一方、小児にはその後も瀉下薬が禁忌とされている。その背後には、このような生理状態になりやすい小児は和平薬で改善後も瀉下薬の有害効果を受けやすい、という陳延之の判断を読み取ることができる。b)瀉下薬で除去すべき病因のある人:最初は瀉下薬を湯剤で投与→その後は丸・散剤に変えるが、時々は湯剤も投与。(十四条)

c)瀉下薬で病因は除去されたが、体力も消耗した人:湯剤の保養薬は病態を再発させるので、休養または和平薬を投与→その後に丸・散剤の保養薬を分量に注意して投与。(十五条)

d)体力はあるが、胸や腹に病因物質があり、よく病気にかかる人の疾病予防:湯剤の瀉下薬で病因物質を除去→その後に丸・散剤の保養薬を投与。(十六条)

e)長期に保養薬を服用したり、腹中に食物の停滞している虚弱者の疾病予防:→瀉下薬のみを投与。(十六条)

b)は瀉下薬を長期に服用させる場合の基本的方法を示している。いうまでもなく、途中で丸・散剤に変えるのは湯剤の強い作用で有害効果が現れるのを防ぐため。その後に時々湯剤も投与するのは丸・散剤の有用効果を補助するためである。もとよりこの投与方法の論理に問題はない。しかしこのように剤形を使い分けずとも、湯剤の分量を調節すれば目的は達成されるはずである。また『小品方』以外にこれと同様の方法が指示された文献を筆者は知らない[87]。したがって、当方法の実践性にはいささか疑問をさしはさむ余地もあろう。あるいは湯剤と丸・散剤に、効力以外の差異を陳延之は想定しているのかもしれないが、原文の記述が少ないため明らかでない。他方b)と同じ第十四条の前半には、慢性病で衰弱した患者に湯剤の瀉下薬を投与する際、細心の注意を払うべきことが述べられている。とするならば、b)の方法は瀉下薬の剤形による差異をその使い分けで示すための記述、と理解するのが自然かもしれない。

c)はb)の延長上にあり、瀉下薬服用後の体力消耗を回復させる方法である。普通ならば衰弱には保養薬と考えがちであるが、その有害効果を回避するためにすぐは投与されない。このような場合はa)と同様に有害効果のない和平薬でもよいが、まずは休養させるべき、との指示があり興味深い[88]。休養の指示は第十三条にも二か所ある。一つは数日の服薬で治癒するような軽い病気の場合。もう一つはc)と類似した場合で、三~五日の休養後に再度、体調により投薬を判断することが指示されている。するとc)の場合も、時には休養のみで体力がほぼ回復することを述べていることになる。次に休養あるいは和平薬の服用でほぼ体力が回復したら、分量を考慮して丸・散剤の保養薬を投与すべき、と注意される。これはそのような生理状態でも、保養薬の作用が少しでも強ければ有害効果が現れることへの配慮であろう。しかし体力がほぼ回復しているのに、保養薬をさらに服用する理由はどこにあるのだろうか。それは保養薬で平常以上に体力を増進させ、疾病にかからない健康な体質、長生きなどを達成させるため以外に考えられない。まさしく養生が目的なのである。一方、第一条には養生を学ぶのは最後でよい、と述べられていた。つまり薬物による養生は、このような予備知識と段階をふまえなければ却って有害である、という陳延之の医学認識もそこには見ることができる。

d)はその本文(十六条)に記されるように、対象者は病気がちなので予防のために保養薬を希望している。しかし、陳延之は病気にかかりやすい原因を体内に蓄積している病的物質と判断し、これをまず湯剤の瀉下薬で除去する。湯剤で強く下痢させてもよいのは、まだ体力が衰弱していないからである。本来ならば、これで病的物質が除去されたので、発病予防の目的は達成されたことになる。そしてc)の場合のように保養薬を禁止し、休養や和平薬が投与されるべきなのかもしれない。ところがその後に希望どおり保養薬を服用きせてもよい、と彼は述べている。その理由はd)の例が発病の前段階のため、保養薬の病理変化を助長させる有害効果がまだ発現しにくいためであろう。むろんそればかりではない。当時の医師の地位が低く、保養薬を希望する患者の意向に必ずしも逆らえないことも、その背景として察知されるべきである。とはいうものの、その投与剤形は丸・散剤であり、しかもその人の体に熱があるか冷えがあるかに合わせた処方を選択するよう注意されている。先の考察のごとく、陳延之のいう保養薬には体を暖める附子や冷やす地黄などが想定された。すなわち彼は効力の弱い丸・散剤を使用するだけでなく、熱のある人に附子などでさらに加熱することのないよう注意しているのである。かくも瀉下薬や保養薬などの有害効果が慎重に回避されるのは、恐らく患者の健康・生命のためだけではない。医師の地位にもよるが[89]、時には自らの立場や生命を守るためにも、有害効果を発現させるわけにはいかないのである。

e)はd)と同じく、一種の発病予防としての服薬指示である。その対象は虚弱体質者で、長期にわたり保養薬を服用したり栄養過多の食生活をおくっている。ところが、それが却って腹中に充満して身体に有害効果を及ぼしている、と陳延之は判断する。彼の医学認識において、保養薬の有害効果はいうまでもないが、飲食物も病因とされることは第二条に記されているとおりである。そこでこのような場合は、瀉下薬で充満しているもの除去するだけでよい、と述べられる。虚弱者なのに瀉下薬を投与可能なのは、第五条の例のごとく、長期の服薬で体内に薬物の有害効果を打ち消す機能が備わっているためであろうか。一方、瀉下薬のみでよいのは、その後に保養薬を投与すると再び腹中に停滞するからである。また停滞物が除かれれば、体力も自然と回復するからであろう。ところでここに挙げられる例は、その前提から明らかに上流階級者と判断される。c)d)の例も保養薬を希望していることなどから、やはりそのような階級者を意識していると思われる。すなわちこれらの記載は、当時の上流社会において保養薬などが、いわゆる養生の目的で多用されていたことへの対応策でもある。そしてe)などのように間接的ではあるが、瀉下薬が発病の予防ないしは体力回復にも応用されることは、保養薬のみを投与しがちな通俗な医療や養生家への批判として興味深い。

④予後

予後の判定は薬物の投与日数や治癒に要する期間の判断とも関連し、臨床上しばしば予想を裏切り医者を悩ます。陳延之は第二条で、脈診でなければ病因を知ることはできないと断言し、病因診断によらない処方の選択とその加減の方法を以降の条文で論説していた。一方、第十三条では、脈診に精通しなければ治癒に要する期間はわからないという。ならば脈診に代わり、当問題に対処するいかなる方法が提示されるのだろうか。またそれにいかなる根拠があるのだろうか。これについて彼の論説を順次検討してみよう。

第十三条の前半には当問題についての総説が述べられている。患者の外見上の症状と病態の本質は必ずしも一致せず、休養だけや数日の服薬で治る場合から一か月かかる場合まである、と彼はいう。しかし、脈診に精通していない場合はこれを知る手段がないのであるから、望診・問診などを手掛かりに投薬する以外に方法はない。その一例として三~五日で治癒しそうに見える例が挙げられる。この場合、病因はすでに除かれているが、衰弱しているだけのこともあるので湯剤の服用をやめて休養のみとし、少し様子を見るのがよいという。すると、三~五日で治るかもしれないとの判断にはいかなる根拠があるのだろうか。そして休養中に観察すべき様子とは何を指しているのであろうか。

第十三条の冒頭に、彼は「重い熱病-体力・食欲・日常行動」「軽い病気-食欲・睡眠」という対比をしていた。病気の軽・重と対比される体力や日常行動はいずれも生理機能であり、発熱や疼痛などの病理変化ではない。他方、三~五日で治りそうな場合、「病因」がすでに除かれ「体力」だけが衰弱していることもある、と述べられていた。この「病因」「体力」という表現と、冒頭の病理変化と生理機能の対比は、まさしく同一のことを指しているのである。というのは、先の第二~九条でも考察されたように、彼は病人の生理と病理、また各々に関係する症状を常に区別して議論しているからである。すると三~五日で治るように見えるとは、病理変化がほぼ消失し、ただ体力などの生理障害が軽く残っている状態を根拠にした判断、と理解されよう。またこのような場合に休養させて観察する様子とは、病理変化の消失または再発と、生理機能の回復状況であることがわかる。ともあれ、これは予後が良好な場合といえよう。

第十三条には予後の悪い例も挙げられていた。生命の源が枯渇している患者の場合である。軽い病気でもこのような患者に瀉下薬を投与すると、その有害効果で生命の源はさらに枯渇し、時には一年ちかく寝たきりになる、と陳延之はいう。これは病理変化は軽いが、生理障害が大きいので予後不良と判断される例である。そして第十七条には、極端に衰弱した病気と風による病気の二例が挙げられ、いずれも三~五日の服薬では治らないという。前者はもちろん生理障害の大きい例である。後者の風による病気がいかなるものか、当条文には記されない。しかし三~五日では治らないとされること。第二条に挙げられる病因の筆頭は風で、第九条でも月経時にかかる季節病の筆頭病因に挙げられていることから、彼は風病を病理変化の重い病の代表としていることが理解される。もちろん特に明記されてはいないが、病理変化が重ければそれによる生理の障害もある程度は存在するはずである。ともあれ第十七条の二例の予後はあまり良くない。しかも両者が重なると数十日から百日以上も服薬を続けてようやく治癒する、と述べられている。その理由はもはやいうまでもあるまい。

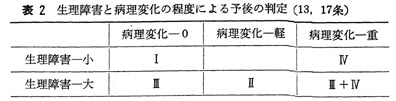

以上を要するに、予後は生理障害の程度と病理変化の軽・重の兼ね合いから判定されているのである。そこで第十三条の三~五日で治りそうな例をⅠ、同条の生命の源が枯渇している例をⅡ、第十七条の極端に衰弱した病の例をⅢ、同条の風病の例をⅣとし、各々の生理障害の程度を仮に大と小、病理変化の程度を仮に重・軽・0に分けると、表2のごとく整理される。生理の障害程度に0がないのは、図2からも了解されるように病理変化がある限り生理の障害も存在するからである。当表より、いずれの位置にあるかで疾病の予後が判定され、治療はⅠの位置を目指し、のち休養・和平薬・保養薬などにより治癒・回復してゆく過程が理解されよう。陳延之が考えるこの予後判定の基準と方法は、まことに明快である。これは判定基準から伝統的な臓腑などの概念を意識的に排除し、病態の全てを生理機能と病理変化の二点の強弱に単純化させていることによる。こうした予後判定方法にいかほどの実践性があるかは別問題としても、煩雑な伝統概念を一切利用しない点にも陳延之の医療姿勢が貫徹されている。

以上を要するに、予後は生理障害の程度と病理変化の軽・重の兼ね合いから判定されているのである。そこで第十三条の三~五日で治りそうな例をⅠ、同条の生命の源が枯渇している例をⅡ、第十七条の極端に衰弱した病の例をⅢ、同条の風病の例をⅣとし、各々の生理障害の程度を仮に大と小、病理変化の程度を仮に重・軽・0に分けると、表2のごとく整理される。生理の障害程度に0がないのは、図2からも了解されるように病理変化がある限り生理の障害も存在するからである。当表より、いずれの位置にあるかで疾病の予後が判定され、治療はⅠの位置を目指し、のち休養・和平薬・保養薬などにより治癒・回復してゆく過程が理解されよう。陳延之が考えるこの予後判定の基準と方法は、まことに明快である。これは判定基準から伝統的な臓腑などの概念を意識的に排除し、病態の全てを生理機能と病理変化の二点の強弱に単純化させていることによる。こうした予後判定方法にいかほどの実践性があるかは別問題としても、煩雑な伝統概念を一切利用しない点にも陳延之の医療姿勢が貫徹されている。

以上、第十三~十七条の論説に①~④の方面から検討を加えてきた。全体を通して理解されることは、薬物の有害効果の制御を有用効果の発揮と同等、あるいはそれ以上に重視する精神が根底に流れていることである。その精神は単に治癒や回復の促進ばかりでなく、再発の防止にまで見ることができる。いま一つは、病態の判断、治療方針の決定、治癒の目標、再発の予防、予後の判断のいずれにおいても、体力など生理機能の状態が病理変化と同等の指標とされていることである。もちろんそれらが彼の医療姿勢、すなわち「発病後の医療における養生」の具体化であることはもはや贅言を費やすまでもなかろう。

総括

以上、医療における治療と養生の接点にかかわる問題を、『小品方』中の一篇を主要資料に、その著者・陳延之の主張から分析してきた。

この結果、伝統的養生思想において最も重視される生体機能の向上と調整を、疾病治療の各面に一貫して応用する彼の医療姿勢が明らかにされた。一面、それは当時の治療家・養生家への強い批判精神を背景に、前代の医学を彼独自の観点から統合する医療の主張でもあった。なぜなら当時の薬物治療や養生の多くが、その目的を病理変化の抑制、あるいは生理機能の調整のみに偏る傾向にあったからである。そこで彼は両者を同時に配慮する必要性を、発病から回復・治癒・再発予防に至る全過程において詳細に論説する。とりわけ強調されるのは、治療家が往々にして見落としがちな個体因子と、それによる生理状態の認識および疾病背景の分析だった。

彼はその具体例として、体力をはじめ年齢・性別・服薬経験・居住地方・生活態度など、様々な因子による生理状態を分析する。次に、それらを論拠として処方の加減、薬用量、発病機序と体質傾向、薬物の選択・剤形・投与順序、予後の判定などが規定される。他方そこに共通して発見されるのは、薬理作用の病理変化に対する有用効果の発揮と、生理機能に対する有害効果の制御であった。その薬理作用の認識は極めて現実的であり、現代の薬理学に対応する知見の存在も指摘された。

さて彼の論説にはいくつか注目すべきことがある。それは中国医学の根本観念である陰陽説と五行説の応用が、以上の論説においてほとんど発見されないことである。そればかりではない。伝統的診断法の最たる脈診ですら採用されない。しかも彼が使用する伝統医学の観念用語は数例に限られ、説明も省略されている。理由もなぜか明言されない。当時の医療に手厳しい批判を下すにもかかわらずである。

そしてこれらに代わり、図1・2や表1・2に整理された観念と論理が提出される。医学入門書たる本書の性格にもよろうが、そこには伝統的医療思想に準拠しつつ、実践的にはそれと対比すべき見解を論理的に展開する彼の合理主義を窺えよう。論理の飛躍が許されるならば、彼の医学認識と医療姿勢はその実践的合理主義という一面において、金・元以降の中国医学主流よりは、本邦江戸中期以降の漢方医学に類似性を認めうる。いずれにせよ、当問題は今後さらに検討を要する課題といえよう。

中国医学は古代から現代まで、一貫して命脈を保ち続けている医療体系である。その長い歴史過程は広大かつ多様な風土・文化とあいまって、それ自身の体系を豊かに発展させてきた。この反面、たび重なる国家・民族の興亡は、その体系を形作る文献の伝承をしばしば困難に陥れずにはいない。あるいは断片のみで、あるいは書名の記録のみで現代に知られる文献は数多い。

否、それにもかかわらず、千年あるいは二千年という時の流れに抗し、少なからぬ文献が現代に伝えられてきた。そこにおいて、伝承は重要性のみならず、偶然性にも大きく支配されている。それゆえ、このような運命にあった『小品方』の現存を筆者らが発見できたのはまさしく奇跡に等しい。そこには多くの注目すべき記載があった。本稿は主に養生思想と治療医学の関係に興味の中心を置き分析を試みたが、わずかその一部を扱ったにすぎない。また誤読、誤認が多々あるやもしれぬ。各専門家の御叱正を賜れば幸甚である。

なお当『小品方』古巻子本の釈文は、本医史文献研究室の小曽戸洋室長および筆者の共同作業による。またその際、本研究所の客員研究員として来日中であった中国中医研究院・中国医史文献研究所の馬継興教援より若干の助言をいただいた。本稿の注に引用した原文はその成果である「『小品方』残巻釈文」[90]をもとに、筆者の責任において一部を当用漢字に改め、句読点等を施したものである。

謝辞:当『小品方』の閲覧、研究利用に際し、種々の御高配を賜った前田育徳会の故・大田晶二郎常務理事、永井道雄常務理事、本研究所の大塚恭男所長の諸先生方に厚く御礼申し上げる。さらに、永年にわたりこのように貴重な文献の保存に尽力され、後世に伝えられた前田家ならびに前田育徳会・尊経閣文庫に対し、深甚の謝意を表する。

文献と注

[1]例えば古代中国の「内経」系医書を系統的に整理した『黄帝内経太素』の巻一(散逸)と巻二には、養生の論説が配置されている。

[2]本書の正式な書名は、古巻子本中の記述や『文選』李善注(清・胡克家倣宋刊本、巻五三第三葉オモテ、北京・中華書局影印、一九七七)の記載から、あるいは『経方小品』であったように思われる。しかし本稿では通称に従い『小品方』と呼ぶことにする。

[3]唐令の内容は今に伝わらないが、『千金方』(『備急千金要方』江戸医学倣宋刊本、北京・人民衛生出版社影印、一九八二。以下『千金万』と略し、これを底本に使用する)の林億らの跋文(五四四頁)より、これはほぼ疑いないと思われる。

[4]以下、底本には、南宋刊本、東京・静嘉堂文庫所蔵、『東洋医学善本叢書』第四・五冊、大阪・東洋医学研究会影印、一九八○、を使用する。

[5]以下、底本には、半井本、江戸医学模刻、東京・日本古医学資料センター影印、一九七三、を使用する。

[6]小曽戸洋「外台秘要方所引書名人名等索引」『東洋医学善本叢書』第八冊、二一三、大阪・東洋医学研究会、一九八一。

[7]小曽戸洋「医心方引用文献名索引(一)(二)」『日本医史学雑誌』第三二巻第一号、八九~一一八、同巻三号、三三三~三五二、一九八六。

[8]『千金方』末尾の「校定備急千金要方後序」(五四四頁)による。

[9]小曽戸洋『小品方』序説-現存した古巻子本、『日本医史雑誌』第三二巻第一号、一~二五、一九八六。

[10]本篇は当書の目録(上掲文献[9]を見よ)に記される巻一冒頭の「述看方訣」と思われる。その治療学総論的内容からみても、本来はその目録の後に配置されていたと推測される。

[11]『千金方』巻一治病略例第三には当篇より第二・九・十三~十七条が、『医心方』巻一服薬節度第三には第三~八・十三~十七条が、『福田方』巻十二・服薬雑説には第三・五~八・十五~十七条が引用されている。

[12]石田秀実「『小品方』の医学思想」『文化』第五〇巻第一・二号、一~一六、一九八六。

[13]「尋百病之生違和、其緩急理殊、救治不同。緩者、年月乃劇。急者、不延時即劇。緩者、久而自差。急者、不救即殞。或有見薬欲服、未詳之頃、而致逝者、此比甚衆、尋方学之要、以験速為貴。夫欲執術者、皆宜善識暴卒病侯。看方、宜先解救要説、次精和緩、未詳輔衛。此則至矣。是以官府有成合薬者、以備倉卒也。凡多口数家、亦宜其然也。」

[14]『素問』(以下、当書からの引用は底本に、明・顧従徳倣宋刊本、台湾国立中央図書館所蔵、台北・国立中国医薬研究所影印、一九六〇年初版、を使用する)巻一四気調神大論篇第二「聖人不治已病、治未病。」

[15]『老子』(四部備用本、台北・中華書局、一九八一年第九版)第七十一章「聖人不病、以其病病、是以不病。」

[16]『淮南子』(「漢文体系」第二〇冊、台北・新文豊出版公司影印、一九七八)巻一六説山訓「良医者、常治無病之病、故無病。」

[17]「今若欲以方術為学者、当精看大品根本経法。(中略)但以備身防急者、当依方決(訣)、看此経方小品一部、為要也。」

[18]「始学治病者、亦宜先習此小品、則為開悟。有漸然後、可看大品也。」

[19]「而術有神人真気、薬有遊仙所餌方、有延年益寿法、有民間救急。自古至今、去聖久遠。雖有其文、无有伝授之者。」

[20]「夫病之根源、有風、有寒、有冷、有熱、有湿、有労損、有傷、有酔酒、有飲食、有恐怖・忌懼・{リッシンベン+朮}{リッシンベン+易}・憂恚、有産乳・落胎・{テヘン+宛}堕・吐下・去血、有貪餌・五石。皆為病之根源也、為患生諸支(枝)条耳。既不脈之本、不知根源也。但問人男女・長少、依方説、方説有半与病相会、便可服也。宜有増損者、一依薬他也。」

[21]「軽命者、多不信脈。」

[22]「古之旧方者、非是術人逆作方、以待未病者也。皆是当疾之時、序其源由、診候之。然後、依薬性処方耳。」

[23]「今先記述、上古已来旧方巻録多少、採取可承案者、為小品成法焉。」

[24]「今更詳諸古方、撰取十巻可承案者。」

[25]「夫用故方之家、唯信方説、不究薬性。亦不知男女・長少殊耐、所居土地温涼有早晩不同。不解気血浮沈・深浅応順四時、食飲五味以変性情。唯見方説相応、不知薬物随宜、而一概投之。此為遇会得力耳、実非審的為効也。」

[26]『外台秘要方』巻一第四葉ウラから五葉オモテにかけて記されている。なおこれと同一の文章は『傷寒論』(以下、当書からの引用は、底本に明・趙開美刊『宋板傷寒論』、国立公文書館・内閣文庫所蔵、を使用する)第二第四葉オモテの傷寒例の文章中にも記載されている。

[27]「凡病劇者、人必弱、人弱則不勝薬、処方宜用分両単省者也。病軽者、人則強、勝於薬、処方宜用分両重複者也。」

[28]「凡久病者、日月已積、必損於食力、食力既弱、亦不勝薬、処方宜用分両単省者也。新病者、日月既浅、雖損於食、其穀気未虚、猶勝於薬、処方亦宜用分両重複者也。」

[29]「少壮者、病雖重、其人壮気血盛、勝於薬、処方宜用分両重複者也。雖是優楽人、其人驟病、数服薬則難為薬勢、処方亦宜如此也。」

[30]「衰老者、病雖軽、其気血衰、不勝於薬、処方亦宜用分両単省者也。雖是辛苦人、其人希(稀)病、不経服薬者、則易為薬勢、処方亦宜如此也。」

[31]「夫人壮、病軽、而用少分両方者、人盛則勝於薬勢、(処*)方分両単省者、則不能制病。雖積服之、其勢随消、終不制病。是以宜服分両重複者也。」*「処」字は『医心方』巻一第一九葉オモテに引用される文により補った。

[32]「夫衰老・虚人、久病・病重、而用多分両方者、人虚衰・気力弱、則不堪薬、薬未能遣病、而人気力先疲、人疲則病勝、便不敢復服、則不得力也。是以宜服分両単省者也。」

[33]要点を整理する都合上、各条文の「人弱・人強」(三条)、「食力弱・穀気未虚」(四条)、「人壮・気血盛」(五条)、「気血衰」(六条)、「人壮・人盛」(七条)「虚人・人虚衰・気力弱」(八条)などの表現は陳延之の意図した本質的意味に相違は少ないと考え、一律に「体力」の有無に解釈して記した。

[34]『素問』巻二二至真要大論篇第七十四「急則気味厚、緩則気味薄。」

[35]『素問』巻二〇五常政大論篇第七十「能毒者以厚薬、不勝毒者以薄薬。」

[36]『霊枢』(以下、当書からの引用は底本に、国立公文書館・内閣文庫所蔵の明・無名氏倣宋刊本、二四巻本を使用する)巻一六論痛第五十三「胃寒*・色黒・大骨及肥者、皆勝毒。故其痩而薄胃者、皆不勝毒也。」*明・趙府居敬堂刊本(北京・人民衛生出版社影印、一九八二)は、「寒」を「厚」に作る。

[37]例えば『神農本草経』(以下、当書からの引用は底本に、『経史証類大観本草』、清・柯逢時本、東京・広川書店影印、一九七〇、を使用する)の凡例には次のような記載がある。「無毒の薬は沢山飲んでも長く飲んでも人体を傷つけない(第一条)」「毒薬を長く服用してはいけない(第三条)」「もし毒薬を治療に用いるなら、少しずつ量を増やし、効果があったら投薬を中止する(第十条)」

[38]『素問』巻九熱論篇第三十一「其未満三日者、可汗而已。其満三日者、可泄而已。」

[39]例えば『傷寒論』巻七には発汗させてはいけない場合、巻九には下剤を投与してはいけない場合についての詳細な記載がある。

[40]『経史証類大観本草』儀八一八葉オモテ、麻黄条・黒字文「不可多服、令人虚。」

[41]例えば大黄について『千金方』巻二四(四三〇頁)には、「人強者、倍大黄」など。また附子では『傷寒論』や『金匱要略』の四逆湯方後(『傷寒論』巻二第二〇葉オモテなど)に「強人、可大附子一枚・乾薑三両」、『傷寒論』太陽病下篇(四巻第一九葉ウラ)に「附子三枚、恐多也。虚弱家及産婦、宜減服之」など。あるいは『金匱要略』の十棗湯(巻中第四葉オモテ、芫花・甘遂・大戟・大棗)方後に「強人服一銭匕、羸人服半銭」などの記載が見える。

[42]小児の薬用量が大人と異なることは、『千金方』巻五上(七三頁)に「小児病与大人不殊、惟用薬有多少為異」とある。

[43]「女子・婦人、其治異品。享年十六以上、則有月病。其是月病来日、得風寒冷湿・四時之病、相協者、皆応自説之。不爾、治相蝕会、便致増困也。処方者、亦応問之。是月病来限、有他疾者、其方在婦人方巻上。其是凡曰、有疾者、故同余人方耳。」

[44]当事の目録によれば、この季節病(原文は「四時之病」)とは冬の「傷寒」、春・夏の「温熱病」、秋の「中冷」のことである。

[45]『素問』巻一上古天真論篇第一「女子……二七而天癸至。任脈通、大衝脈盛。月事以時下、故有子。」

[46]『千金方』巻一治病略例第三には当条文の一部が引用されるが、全ての版本(『真本千金方』、未宋改『千金方』、宋改『千金方』)でこの「十六歳」が、『素問』の記載(上掲注四五)と同じ「十四歳」に改められている。

[47]『新編金匱方論』(元刊本、北京大学図書館所蔵)婦人雑病脈証并治第二十二(巻下第五~六葉)に記載がある。

[48]「江西・江北、其地早寒。寒重於江東、令人陽気早伏、内養腎気。至春解亦晩、湊(月+秦)理閉密、外不受邪湿。故少患脚弱・上気、无甚毒螫也。」

[49]「江東・嶺南、晩寒。寒軽、令人陽気不伏、腎気弱。且冬月暖、薫於肌膚、湊理開疏、而受邪湿。至春解、陽気外泄、陰気倍盛於内、邪湿乗之。故多患上気・四支(肢)痿弱、及温瘧・発黄、多諸毒螫也。」

[50]「凡用諸方、欲随土地所宜者、倶是治一冷病、其方用温薬分両多者、宜江西・江北。用温薬分両少者、宜江東・嶺南也。所以方有同説而異薬者、皆此之類也。経方小品有十二巻、所治皆周遍衆病也。其中秘要者、是第六一巻。治四時之病、周員(圓)終竟、四時无窮、終極為最要也。」

[51]「不言異郷殊気、質耐不同。(中略)或先於嶺南服之得益、伝往淮北為治反害。」

[52]『医心方』巻二艾用火灸治頌第十一(第七三葉ウラ)「小品方云……今江東及嶺南地気湿、風寒少。当以二分、以還一分半也。逐人形闊狭耳。」

[53]『素問』巻四異法方宜論篇第十二。同書巻二〇五常政大論篇第七十。

[54]『素問』巻二〇五常政大論篇第七十「此湊理開閉之常、太少之異耳。(中略)西北之気散而寒之、東南之気収而温之、所謂同病異治也。」

[55]『霊枢』巻一八陰陽二十五人第六十四(第三葉ウラ~八葉オモテ)。

[56]『千金方』巻七論風毒状第一(一三八頁)「論曰。考諸経方、往往有脚弱之論、而古人少有此疾。自永嘉南渡、衣纓土人多有遭者。」

[57]「是范安、北過江後撰集也。」

[58]「是元嘉中、於新安郡所集。皆是江東得効者、於世乃可即用。」

[59]『素問』巻一生気通天論篇第三(第一九葉オモテ)。

[60]『経史証類大観本草』券一一第七葉ウラ、牽牛子条黒字文。同書巻二〇第二〇葉ウラ、鯉魚条黒字文。

[61]宗田一『近代薬物発達史』一六七頁、東京・薬事新報社、一九七四。

[62]『医心方』巻八脚気軽重第三(第七葉オモテ)「葛氏方云。脚弱、満而痺至少腹。而小便不利、気上者死。」

[63]『諸病源侯論』(南宋刊本、宮内庁書陵部所蔵、「東洋医学善本叢書」第六冊、大阪・東洋医学研究会影印、一九八○)巻一三第九葉ウラ、脚気諸病・脚気腫満侯「此由風湿毒気、伝於腎経、腎主於水…。」

[64]『外台秘要方』巻一八、『医心方』巻八を見よ。

[65]『外台秘要方』巻一八第六葉ウラ「蘇長史論曰。…近来諸医、多宗小品所説。」

[66]a)『経史証類大観本草』巻一第一五葉ウラ、序例第一一条白字文「療寒以熱薬、療熱以寒薬」。b)『素問』巻二二至真要大論篇第七十四「寒者熱之、熱者寒之」(第一五葉ウラ)。同書同篇「治寒以熱、治熱以寒」(第二八葉オモテ)。

[67]「夫病有重{ヤマイダレ+尓}(ヤマイダレ+火)、而不妨気力・食飲、而行走如常者。自有休(善)強人、小病便妨食飲・眠臥致極者。其中有軽者、消(将)息自差、服湯不過一両剤而差者也。小重者、二(一)月卅日可差者、既不解脈、得病之始、亦无以得知其応経一月卅日也。唯望五日・三日得差耳、亦不可日日服湯也。自有病源已除、而人気力未展平復者、正宜消(将)息者、五・三日中乃復依所宜投湯耳。自有小盛之人、不避風涼、触犯禁忌、暴竭精液、雖得微疾、皆不可軽以利薬下之。一利便竭其精液、困滞著床席、動経年歳也。初始皆宜与平薬治也。宜利者、乃転就下之耳。唯少児不在此例。大法宜如此也。」

[68]「夫長宿人病、宜服利湯薬者、未必頓尽一剤也。皆視其利多少、且消(将)息之、於一日之(至)寛也。病源未除者、明後更合一剤、不必服尽、但以前後利勢相成耳。気力堪尽剤者、則不制也。病源宜服利薬、治取除者、服湯之後、宜将丸・散也。時時服湯、助丸・散耳。」

[69]「夫病是服利湯得差者、従此已後、慎不中服補湯也。得補、病勢即還復成也。重就利之、其人則重弊也。若初差、気力未展平復者、当消(将)息之。宜服薬者、当以平和薬、逐和之也。若垂平復、欲将補益丸・散者、自可以意量耳。」

[70]「夫有患之人、不妨行走、気力未衰、欲将補益、冷熱随宣。丸・散者、乃可先服利湯下、便除匈腹中{ヤマイダレ+於}積・淡(痰)実、然後可将補薬。復有虚人、積服補薬、或中実食為害者、可止服利薬除之。復有平実人、暴虚・空渇者、亦宜以微補薬、止以和之、而不可頓補也。暴虚微補則易平也。過補、喜否(痞)結為害也。」

[71]「夫極虚・極労病、応服補湯者、風病、応服治風湯者、此皆非五・三斉(剤)可知也。自有滞風・洞虚、積服数十剤、及至百余斉(剤)、乃可差者也。然応随宜増損之、以逐其体、寒温・渋利耳。」

[72]薬物の寒熱作用の一つである「平」は、『神農本草経』の各薬物条に記されるのが最も古い。一般にはこれを「冷やしも暖めもしない性質」と解釈されている。しかし筆者は『神農本草経』の分析より、「平」には「発熱も悪寒も治す性質」という認識も含まれている、と考えている。真柳誠「薬性論の検討-性平について」『日本東洋医学雑誌』第一二六号一一五、一九八三。

[73]『経史証類大観本草』巻一〇第一五葉オモテ・大黄条白字文。同書巻六第二六葉オモテ、乾地黄条白字文。同書巻一〇第一葉ウラ、附子条白字文。

[74]『経史証類大観本草』巻六第四六葉ウラ、柴胡条「柴胡、味苦平(白字)…無毒(黒字)…益精(白字)…。」

[75]『経史証類大観本草』巻六巻二三葉オモテ、甘草条「甘草、味甘平(白字)無毒(黒字)…倍力(白字)…。」

[76]『経史証類大観本草』巻六第一五葉オモテ、人参条「人参、味甘微寒(白字)微温無毒(黒字)、主補五蔵(白字)…。」

[77]『医心方』巻三第三葉オモテから第七葉ウラにかけて『小品方』より引用される文章には、風による様々な病状の記載が見られる。

[78]大塚恭男「東西古代の本草書に見られる薬物の分類法について」『漢方の臨床』第一五巻四号三~一一、一九六八。

[79]これらの引用文には、「傷寒一二日、二三日、二四日、五六日、六七日」などのような発病後の日数による区別、あるいは「傷寒・中風・温病」といった疾病名の区別が多数見られる。

[80]序文②に「漢末有張仲景、意思精蜜(密)、善詳旧効、通於往古。自此以来、未聞勝者」、と陳延之は張仲景を高く評価している。これを考えるならば、彼が「三陰三陽」を一切無視することは常識的にも考え難い。

[81]劉峰ほか「関於現行『傷寒論』成書時代的質疑」『北京中医学院学報』第八巻三貴一四から一六、一九八五。

[82]すなわち『小品方』の引用書目(上掲文献九を見よ)に「張仲景弁傷寒并方有九巻」と記される書のこと。

[83]多紀元堅『薬治通義』(『近世漢方医学書集成』第一一一冊、東京・名著出版影印、一九八三)巻九に詳しい。

[84]『傷寒論』巻九第一四葉ウラ「凡可下者、用湯勝丸散。」

[85]これと同一の文は『千金方』巻一診侯第四(三頁)にも張仲景の言葉として引用されている。

[86]『金匱玉函経』(清・陳世傑刊本、北京・人民衛生出版社影印、一九五五)巻一・証治総例(一五頁)「張仲景日、若欲治疾、当先以湯洗滌五蔵六府。」

[87]『千金方』巻一治病略例第三(二頁)には出典を明記せずに同内容が記されるが、その前後から判断しても、これは明らかに『小品方』からの引用文である。

[88]休養がこのようにすすめられる背景の一つに、『小品方』の利用者に対し『漢書』芸文志第十経方(北京・中華書局、一七七八頁、一九六二)に引用される諺「有病不治、常得中医」を意識しているようにも思われる。

[89]陳延之が挙げる患者の例には、王侯貴族と目される場合が少なくない。彼の伝記は一切不明であるが、この点から推測すると上流階級者と接触する機会のかなりあった人物と思われる。彼が引用したとみられる文献名の記載(上掲文献[9]を見よ)からも、彼が相当な地位にあったことは疑いない。もちろん高文柱(「『小品方』之研究」『小品方輯校』付録、一八二頁、天津科学技術出版社、一九八三)が推測するような身分の低い民間の医者ではない。

[90]小曽戸洋・真柳誠「『小品方』残巻釈文」。本稿は近年中に何らかの形で発表を予定している。

※本稿は日本医史学会三月例会(一九八七年三月二十八日)、および第十二回東西比較医学史国際シンポジウム(同年八月三十日~九月五日)における発表を敷衍したものである。