←戻る

真柳誠「『温疫論』解題」『和刻漢籍医書集成』第15輯所収、エンタプライズ、1991年12月

『温疫論』解題

真柳 誠

一、著者と成立

本書の著者・呉有性の伝は『清史稿』巻五〇二に簡略に記されるが、すべて本書の自序等から取材しているにすぎない。また生没年や正確な事跡も一切不明である。いま確実に分かるのは以下のことだけである。

本書の各巻頭には「延陵 呉有性 又可甫 著」とあり、自序末尾には「崇禎壬午(一六四二)仲秋 姑蘇洞庭 呉有性書於澹澹(淡淡)斎」とある。したがって呉の名は有性、字を又可といい、居を淡淡斎と号した。出身は延陵(江蘇省呉県、今の蘇州)で、その西南にある姑蘇山つまり太湖の洞庭山に住んでいた。本書の成立は序を記した一六四二年である。

なお筆者の管見範囲では、生没年に次の各説がある。

①約一五六一~一六六一年間[1]

②一五八二~一六五二年[2][3][4]

③約一五八二~一六五二年[5][6]

④約一五八七~一六五七年[7]

⑤一五九二~一六七二年[8][9]

いずれも年代の根拠を記さず、単なる推測とその受売りにすぎないだろう。したがって十六世紀末から十七世紀中頃、およそ明末清初の人とするのが妥当と思われる。

本書の撰述動機を自序は、崇禎辛巳年(一六四一)の山東・浙江・江蘇・河北に大流行した疫病に、傷寒の治法が無効だったからと記す。明代は一四〇八年から一六四三年までで三九回も疫病の大流行があったというから、本序文のとおりである。一方、呉有性の当時は清と明が対峙した戦乱の時代でもあった。撰述動機の流行病は張仲景による『傷寒論』、戦乱は李東垣による『内外傷弁惑論』と多分に似通っている。本書は内容的に『傷寒論』、論法的に李東垣を強く意識しており、この時代背景の類似は実に興味深い。

なお本書名に「温」と「疫」の字を用いた理由は、巻二の正名篇に詳説されている。

呉有性はさらに『傷寒実録』も著したと『呉県志』に記録され、本書下巻の論陽証似陰篇にも「詳見傷寒実録」の細注が見えるが、伝存は知られていない。

二、構成と内容

本書は上下二巻、計八六篇からなる医論書である。ただ版本により内容に混乱や脱文、字句の異同が多々ある。『四庫全書総目』[10]は本書を「二巻補遺一巻」と記録し、次のようにいう。

呉有可は徐々に書きためたものを編録したらしく、今でもその形跡がうかがえる。すなわち下巻の労復食復条に安神養血湯を記し、小児時疫条に太極丸を記すが、いずれも方名のみで薬味の記載がない。また疫痢兼証条は目録にあって本文にないので、それは別に巻末に補遺されている。さらに正名篇・傷寒例正誤篇・諸家温疫正誤篇も、原目録にないが補遺されている。いずれも本書二巻が完成後の続入であり、今これらは補遺一巻としてまとめられて、完全な書になっている。

現存の版本でこのように二巻補遺一巻とする例は一部のみに見られ、現在の通行本を含め多くは下巻中に補遺部分を入れた二巻本となっている。しかし脱文や字句の異同は版本間で相当に大きく、この点については後述する。

本書は流行性でも、傷寒とは異なる温疫の概念を前面に掲げた革新的な医論書で、多岐にわたる内容が論説されている。すなわち風寒暑湿のいずれでもなく、天地間に存在する「異気」(戻気・癘気ともいう雑気の一種)が温疫の病因で、伝染性であること。伝染病でも動物種が違えば感染しないように、各種の異気があって、各々が諸種伝染病の病因であること。各異気はいずれも口や鼻から侵入し、まず、「膜原」という半表半裏を犯すが、これは潜伏期間であること。その後、各異気ごとに固有の部位に到達して病変を起し、同一異気ならば感染者は同病となること。したがって温疫の初期は傷寒の発表ではなく、膜原の邪を疎利する必要があり,その処方として「達原飲」を創方。さらに温疫の治療原則は「先裏後表」とし、「三消飲」などを創方している。また傷寒と温疫の初めは異なるが後は同様とし、承気湯類に津液を補う薬物の加味方を用いること。進行程度の診断には舌診が有用であること、などが論説[11]されている。

本書に記載される処方は三〇余首であるが、古今の医案が参用されており、その臨床的価値の評価は高い。わが国でも例えば浅田宗伯は、本書の桃仁承気湯や安神養血湯などを賞用している。

しかしその一方、本書の論説には過度の偏見もあり、後世の医家に批判を受ける点が多い。その代表例として、晩年の山田業広が明治十二年十一月の『温知医談』八号に発表した論評を[12]、現代語に改め紹介しておこう。

呉又可の温疫治療は、仲景以後の千古に一人とも称すべきことであり、我々がみな心酔する所以でもある。しかし『傷寒論』は医聖とも称される人の作なので、古人も『論語』に例えるほどで、『温疫論』は比較にならない。それを呉氏の承気湯を用いて妙効があったからといって、始めから終りまで完璧と思うのは大きな間違いである。

そもそも医方書を読む心得は、著者の美はもちろん、その癖も虚心に知らなければ偏狭に陥ることが往々にしてある。いわゆる「好みてその悪を知り、悪みてその美を知る者、天下に鮮し」、の理である。邪が口鼻から入るとの説は諸書に見え、本書に始まるわけでないことは、多紀元簡先生の『医賸』に詳説があるので参考すべきである。

私が弱冠の頃までは、膜原の説を主張して達原飲を好み用いる老医も往々みられたが、今はこの処方の使用がすっかり希になってしまった。

温疫は一種別の異気で傷寒とまったく異なるというが、温疫も傷寒の一種である。『難経』五十八難に「傷寒有幾」と問い、「傷寒有五」と答えている。その五とは中風・傷寒・湿温・熱病・温病であり、この五つを傷寒と総称するのである。『傷寒論』に、「太陽病、発熱して渇し、悪寒せざるを温病となす」とあるのも呉氏のいう温疫であり、この場合は小柴胡湯を用いればよい。わざわざ達原飲を立方するのはむだである。達原飲は九味清脾湯の類方で、瘧に使用する意を借りたにすぎない。

膜原というのは『素問』瘧論篇が出典であるが、その字づらを無理に半表半裏の場合に付会している。結局、柴胡剤の半表半裏と相違はないので、柴胡剤を用いれば達原飲がなくとも事は欠かない。柴胡剤も邪の表裏分伝を止めるような意味があり、主に表へ引き出す処方である。ゆえに『傷寒論』に、「およそ柴胡湯の病証にしてこれを下し、もし柴胡湯証やまざるは、また柴胡湯を与う。必ず蒸々として振し、却って発熱し汗いでて解す」とある。また「まず宜しく小柴胡湯を以て外を解して後、柴胡加芒消湯を以てこれを主どる」とある。(中略)これらはみな表へ伝わる証で、わずかに裏に伝われば、柴胡芒硝湯・大柴胡湯を用いる。すなわち呉氏が三消飲を用いる場合である。

呉氏が滋陰を好んで用いるのは、下した後ばかりではない。柴胡養栄湯・柴胡清燥湯などは柴胡湯の類方で、その他も四物湯の合方が多い。仲景の処方は滋陰が甚だしく少ないので、今は呉氏の処方でその遺を補うべきときもあろう。しかし桂枝・麻黄・黄芩・黄連・梔子・黄柏は大嫌いで、用いること甚だしく少ない。補陽もまず嫌いとみえ、真武湯・理中湯もまるで用いない。しかも仲景の処方をそのまま用いるのは一つもない。五苓散より桂枝を去り、猪苓湯より茯苓・阿膠を去る類は枚挙にいとまなし。とりわけ茵蔯蒿湯三昧の分量比の大小をすべて逆にしたのは、精義の所在を玩味していない誤謬である。

安神養血湯は帰脾湯の類方であるが、人参・黄耆を用いにくい証に効のあることがある。享和年間に原南陽は『医事小言』を著し、この『温疫論』の文を和訳して傷寒門に転載しているが、大家の手際にしては拙い趣向である。父が治療していた頃は承気湯の証が多かったと語っていたが、私が三、四十歳の頃からは導赤各半湯・升陽散火湯・益元湯などの証が多く、承気湯の証は希になった。ならば『傷寒六書』も読まねば、今の疫を治療するには不十分なのである。

つまるところ、『傷寒論』を本尊に後世の書を扶翼とするのが医家の肝要かと思う。およそ疫邪の流行には歳運があって、同じ年はない。某年は寒涼がよく、某年は温補がよいなど、年ごとに相違することがある。医を学ぶによく法を守り、臨機応変に基本を守らねば上達はほど遠い。呉氏の頃に疫病の劇症が流行したのは、明末清初なのでさぞや戦火さかんで、火気が甚だしかったのだろう。『西塘感症篇』に「今の世は太陽証が甚だしく少い」とあるのも、この理由による。また費啓泰の痘瘡治療はたいてい攻撃が主であることを、『救偏瑣言』をみて知るべきである。費氏の書は天啓年間の作、呉氏の書は崇禎年間の作。ほぼ同時代の作なので、当時は痘も疫も病勢が激しかったことが理解される。

○

三、後世への影響

本書が与えた波紋は同時代の書に比類がなく、以後いわゆる温病派が形成され、傷寒派との論争が中国のみならず日本でも行われるに至った。その詳細は専書にゆずるとし、ここでは本書の影響下になった諸書を列挙しておく。

〔中国書〕

洪天錫『補注瘟疫論』四巻

鄭重光『温疫論補注』二巻(図1)

孔以立『医門普度瘟疫論』二巻

戴天章『広瘟疫論』(『癌疫明弁』)四巻

劉奎『瘟疫論類編』五巻

喩昌『温疫発微』一巻

余師愚『疫疹一得』二巻

葉天士『温熱論治』一巻

呉塘『温病条弁』六巻(図2)

陳平伯『温熱病指南集』一巻

王土雄『温熱経緯』五巻

以上のうち江戸期に和刻されたのは『温疫発微』と『瘟疫論類編』で、それぞれ一七八七年と一八〇三年に出版されている[13]。

〔日本書〕

わが国に『温疫論』が渡来した初記録は一七三七年に見えるが[14]、一七七〇年に和刻本が出て以来、およそ幕末頃まで本書は大いに注目された。この間に著された注釈や研究の書は約四〇種ほど知られているが、中には批判の書もある。いま著者と初刊年ないし成立年が明らかな書を、年代順に記すと以下のようである。

一七九六刊 元木子陽『温疫論正誤』二巻

一七九八刊 高橋篤之『温疫溯源』一巻付録一巻

一八○○刊 蝦惟義『温病論』

一八○○刊 最里公済『温疫随筆』二巻

一八○○刊 畑黄山『弁温疫論』二巻

一八〇四刊 松尾茂師『温疫論反案』二巻

一八〇五成 中神琴渓『温疫論国字解』五冊

一八一〇刊 大喜多泰山『温疫方論解』四巻首一巻

一八一一刊 荻野元凱『温疫余論』二巻

一八一七刊 長谷川松山『瘟疫論正誤』一巻

一八三一刊 岡敬安『温疫論闕疑略記』一冊

一八三七刊 小畑良卓『温疫論発揮』二巻

一八四三成 山田業広『温疫論札記』二冊

一八四九刊 秋吉質『温疫論私評』二巻(図3)

一八五八成 森立之『温疫論箚記』二冊

一八六一刊 山前玄春『温疫論伝言』二巻

一八六五刊 田中華城『温疫論集覧』一〇巻

なお明治では浅田宗伯『瘟疫論刊誤』五巻や百々俊徳『温疫論翼訣』二巻など、昭和初期では『皇漢医界』に連載された奥田謙蔵の「温疫論講義」がある。

四、版本

〔中国刊本〕

本書の中国版は現在まで四〇種近くあるが、後世の復刻に底本とされた初期の版本は左記のようである。

①康煕三十年(一六九一)刊・石楷等校訂本 上海図書館・南京中医学院図書館所蔵。

②康煕三十三年(一六九四)序刊・張以増評点本 上海図書館ほか所蔵(図4)。

③康煕四十八年(一七〇九)刊・劉方舟校訂本 国立公文書館内閣文庫ほか所蔵(図5)。

④康煕五十四(一七一五)刊・楊潤『醒医六書』本 北京故宮博物院図書館・北京中医学校図書館所蔵。

⑤康煕五十六年(一七一七)刊・希堯『経験四種』本 現存不詳。

⑥乾隆十四年(一七四九)刊・黄曉峰重修『経験四種』本 現存不詳。

本書には一六四二~四四年頃の初刊本があったが、現存は不詳。①本は現存本中で最も内容が完全なものと認められている[15]。②本は張以増の評注が原文下に小字で記される以外、①本と内容に大差はないが、呉有性の序に欠落文字が多い。③本は劉方舟が呉氏の残編を底本に校訂したと序に記すごとく、①②本と比較すると文章の脱落・省略は目を覆うものがある。しかし中国・日本ともに、後の復刻本は大部分が③本を底本としている。

④本は③本に基づいているが、字句がやや変えられている。⑤本は④本の復刻で、⑥本はさらにその復刻である。

〔日本刊本〕

①明和七年(一七七〇)初刻・荻野元凱頭注本 現存多数。

①明和七年(一七七〇)初刻・荻野元凱頭注本 現存多数。

②天明八年(一七八八)再刻・荻野本 現存多数(図6)

③寛政二年(一七九〇)序刊・荻野元凱頭注別本 小曽戸洋氏所蔵。

④寛政八年(一七九六)重印・荻野頭注別本 中国医学科学院図書館所蔵。

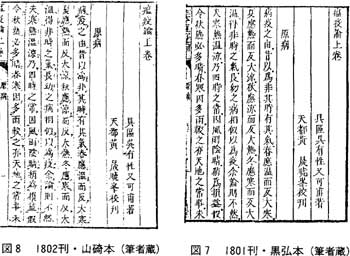

⑤享和元年(一八〇一)刊・黒弘休伯頭注本 現存多数(図7)

⑥享和二年(一八〇二)重印・黒弘本 現存多数。

⑦享和二年(一八〇二)刊 山碕克明(恬淡居)頭注本 現存多数(図8)

⑧享和三年(一八〇三)重印・黒弘本国会図書館所蔵。

⑨天保十四年(一八四三)皇都尚書堂刊本 中国医学科学院図書館所蔵。

⑩嘉永五年(一八五二)活字刊・百々俊徳校定本 武田杏雨書屋所蔵。

⑪嘉永七年(一八五四)三刻・荻野本 北里東医研書庫、矢数道明氏所蔵。

①本はいわゆる荻野本の第一版で、中国③本を底本に訓点を付け、誤字と疑わしき文字につき簡単な頭注を施したもの。この版木が天明八年の火災で焼失したため、早速その年にかぶせ彫りで再刻したのが②本。それをさらに三刻したのが⑪本である。他方、元凱は②本を出した後、中国①本を入手して優れた版本であるのに気付き、訓点は付けずに復刻したのが③本。④本はその後刷りである。

荻野元凱(一七三七~一八〇六)は加賀金沢の出身。字は子元、左仲と称し、台州と号した。奥村良竹に吐方を学んだ後、京都で開業。医名高く朝廷の医官に任ぜられ、寛政六年に皇子を診治して典薬大允に昇進した。同十年幕府に召され、江戸医学館で『温疫論』を講義した。しかし膜原の説で目黒道琢と議論し、ただちに辞して京都に帰った。その年また皇子を診治して尚薬に任ぜられ、河内守に補せられた。元凱はまた蘭学の平賀源内と交わり蘭方の刺絡をし、蘭館医ツェンベリーとも京で会見している。著書に『温疫余論』のほか、『吐法編』『刺絡編』『麻疹編』などがある。

⑤⑥⑧本は中国⑥本に訓点を付けて復刻し、書名も「瘟疫論標註」とするが、それほどの頭注ではない。⑦本も別個に中国⑥本を訓点なしで復刻したもの。刊行者の山碕克明(士敏)は浅井図南や浅井正封に師事した尾張藩医で、他に『蘇沈良方』と『校正金匱要略』を家刻している。⑩本を校定した百々俊徳は、前述のごとく『温疫論翼訣』も著している。

今回の影印復刻では誤字・脱文の多い諸版は採らず、訓点はないが最も優れた③本を底本に選択した。

参考文献および注

[1]史常永「試論伝染病学家呉又可及其戻気学説」、『医学史与保健組織』(一九五七年三号)。

[2]石原明『漢方名医のさじ加減』一三八頁、東京・健友館(一九八四)。

[3]馬福栄ら『中国歴代医薬学家薈萃』二三三頁、北京・中国環境科学出版社(一九八九)。

[4]庄樹藩ら『中華古文献大辞典・医薬巻』二八一頁、長春・吉林文史出版社(一九九〇)。

[5]魯兆麟ら『中医各家学説』一五〇頁、上海科学技術出版社(一九八六)。

[6]孫継芬ら『中国医籍提要』(上)二六三頁、長春・吉林人民出版社(一九八四)。

[7]陳夢賚『中国歴代名医伝』三〇四頁、北京・科学普及出版社(一九八七)。

[8]陳存仁『中国医学史図鑑』八六頁、香港上海印書館(一九六八)。

[9]汪佩琴ら『中医之最』三二頁、北京・人民衛生出版社(一九九〇)。

[10]永瑢ら『四庫全書総目』(影印版)八七七頁、北京・中華書局(一九八一)。

[11]楊進ら「温疫論 校後記」『温疫論』(北京・人民衛生出版社、一九九〇)一一三頁。

[12]本文は慶応大富士川文庫蔵の山田業広『医学管錐外集』自筆稿本巻九にも収められるが、内容に少し出入がある。

[13]小曽戸洋「和刻本漢籍医書総合年表」、『日本医史学雑誌』三七巻三号四〇八頁(一九九一)。

[14]真柳誠ら「舶載医籍総目(江戸期)」、未発表資料。

[15]楊進「『温疫論』版本及注家」、『中華医史雑誌』一八巻三期一三九~一四一頁(一九八八)。

①明和七年(一七七〇)初刻・荻野元凱頭注本 現存多数。

①明和七年(一七七〇)初刻・荻野元凱頭注本 現存多数。