嘉靖元年(1522)版『瑣言』(韓国中央図書館蔵)

陶華や張介賓のごときは、『黄帝内経』や『傷寒雑病論』に充分通じていないにもかかわらず、ただ憶測をもって、陶華は『傷寒家秘』の伏陰条や『傷寒瑣言』の陰証条(中略)などを著しており、そのさまは群盲が象をなでるようなものである。(以上第六篇)

『傷寒六書』解題

真柳 誠

一、はじめに

『傷寒論』は北宋政府校正医書局の林億らによる校訂を経て、治平二年(一〇六五)二月四日に初めて刊行された[1]。印刷物となり広く流布した影響は大きい。北宋代では韓祗和『傷寒微旨論』(一〇八六序)、{广+龍}安時『傷寒総病論』(一一〇〇初刊)、朱肱『傷寒類証活人書』(一名『南陽活人書』『無求子傷寒百問方』)(一一一一初刊)などの研究書が続々と著され、いずれも刊本が現存する。

また南宋や金代でも、成無己『傷寒明理論』(一一四二序)『注解傷寒論』(一四四序)、宋雲公『傷寒類証』(一一六三初刊)、李{木+聖}『傷寒要旨』(一一七一刊)、郭雍『傷寒補亡論』(一一八一序)、劉完素『習医要用(傷寒)直格』(一一八二頃初刊)、王好古『陰証略例』(一二三二序)『伊尹湯液仲景広為大法』(一二三四序)『此事難知』(一二四八序)[2]、楊士瀛『(仁斎)傷寒類書(活人総括)』(一二六〇頃成)[3]など、少なからぬ傷寒研究書が著述・刊行され、後世に影響を与えた。次いで元代にも傷寒に関する書は多いが、刊行され後世に伝えられるものは比較的少ない。

そして陶華の『傷寒六書』(以下『六書』と略す)こそは、明代中期からの再度の『傷寒論』ブームに先鞭をつけたものといえる。この『六書』は陶華の死後、秘蔵されていたものが世に出たらしい。そのため内容は刊行を前提としておらず、編成にも重複が目立つため、後代とかく酷評されることもある。しかし『六書』の先駆性は無視できない。日本で出版された「傷寒」の名を有する研究書中、『六書』は恐らく古活字版の『傷寒明理論』[4]と『注解傷寒論』[5]に次ぐ早さなのである。

さて『六書』はその名のごとく、陶華の『傷寒論』研究および傷寒の治療に関する著作六種を一括した全集である。各書目の編順や書名は版本により少々異なるが、まずそれらを以下に掲げておこう。

『傷寒明理続論』(以下『続論』と略す)

『傷寒瑣言』(『瑣言』と略)

『(傷寒)証脈薬截江網』(『江網』と略)

『傷寒家秘的本(論)』(『的本』と略)

『(傷寒家秘)殺車槌法』(『槌法』と略)

『(傷寒)一提金(啓蒙)』(『提金』と略)

二、陶華について

〔事跡〕

『明史』に陶華の伝はないが、『浙江通志』[6](一六八四)は次のように記す。

陶華の字は尚文、余杭(浙江省杭州市の北)の人で、その治療は奇効を奏した。なお後代の作のため、一部の信憑性に疑念も残るが、『余杭県志』[6](一八○八)には次のような伝が記されている。ある人が羊肉を食べてから川を歩いて渡ったところ、胸に痞結が生じてしまった。陶華の門人がこれを下しても吐しても治らないので、陶にどうしたらよいかとたずねた。すると砒石一銭を投与すればよいという。しかし門人は(砒石が猛毒なので)とても信じられず、他の薬を試みたが、どうしても効かない。そこで陶の言に従ってみたところ、一服で吐き治癒してしまった。

砒石は人を殺すはずなのに、なぜ病が治ったのかと門人にたずねられ、陶はこう答えた。羊肉は砒石の毒を大いに消すので、羊肉が砒石で吐き出されたのだ。そして砒石も羊肉があれば人を殺さないので、病が治ったのだ、と。

陶華は後に省郡で傷寒を専門に治療したが、一服で治す神効を奏し、一時その名を高めた。しかし高額を払わねば治療しなかったので、評判を落としてしまった。著書に『傷寒六書』があり、『瑣言』『家秘』『殺車槌法』『截江網』『一提金』『明理続論』を収め、仲景以後の第一人者である。

陶華の別号は節庵、洪武年問(一三六八〜九八)の生まれである。幼時より儒を学んでいたが、ある人に秘蔵の書を授けられてから医術に精通した。また張仲景・王叔和の『傷寒論』は奥が深く難解なので、陶華はこれを大いに明らかにした。また一七三六年の『浙江通志』[6]にも陶華が脈診にたけ、季節はずれの奇病を一服で治した例が載るが、記述は簡略である。一方、『六書』にはそれぞれ、自序ないし序に相当する文章が前附されている。そのうち『続論』自序からは、次のようなことが知られる。永楽年間(一四〇三〜二四)には県の医官に登用されたが、宣徳年間(一四二六〜三五)に辞任。治療は奇効があり、俗に「陶一帖(服)』と称された。九五歳で卒し、子孫は代々医を業とした。

これによると陶華は正統元年(一四三六)に京師(南京)に行き、臨江(広西省清江県)出身の劉志善先生と知り合っている。そして朱肱の『傷寒百問』の不足を劉先生が数十条にわたり論じた一巻の書を授けられたという。前掲の『余杭県志』が記す、ある人から授けられた秘蔵の書とはこれのことだろう。なお『江網』の巻頭にも「所得石函遺著、名曰遺芳嘉秘。……数試数験」と、同様のことが述べられている。ただ劉志善については諸文献に記録が見えず、よくわからない。

陶華はその後、南に帰り松江(上海)の趙景元先生にこの書を見せ、内容を論評してもらった。さらに趙景元は、『傷寒補亡論』『傷寒総病論』『傷寒微旨論』『傷寒類書』などを見せてくれた。しかし自著の『傷寒類例』は未完成なので人に見せない、と言われている。この趙景元についても、他に徴すべき史料は見出せない。

ところで『瑣言』には趙嗣真なる人の論が幾度も引用され、「傷寒変温熱病論」の中ほどでは、「趙氏為活人書釈義」と記されている。一方、『瑣言』より引用量は少ないが、劉純『玉機微義』(一三九六年自序)にも趙嗣真の同一文が引かれている[7]。恐らく明初頃には趙嗣真の『活人書釈疑』という書があり、『瑣言』と『玉機微義』は別個にそれより引用したらしい。同じく劉純の『傷寒治例』に見える趙慈心『傷寒釈義』も同一書の可能性がある。この『活人書釈義』とは、書名と佚文内容から見て、朱肱の『傷寒活人書(百問)』の嫌疑点を評釈した書と考えられる。さらに清の汪琥は『玉機微義』が趙嗣真を引くことから、嗣真を元末の人と推測するが[8]、元末明初と考えることも可能である。(*02, 7, 16 汪石山『傷寒選録』も趙嗣真の文を引く。見『薬治通義』2-13b)

すると『活人書釈疑』と同類である劉志善の書を、陶華がわざわざ見せに行った趙景元とは、『傷寒論』の研究者である点からしても、趙嗣真との関連が疑われる。ともあれ陶華は南京に行った一四三六年以降、劉志善の書をきっかけに『傷寒論』の研究を始め、上海では趙景元に教えを受けていたことがわかる。また両者をいずれも「先生」と記すのであるから、一四三六年頃の陶華は、さほど年老いていないと思われる。

〔生没年代〕

最近の陳克正の報告[9]以来、中国では陶華の生没を一三六九〜一四六三年とする見解が定着している。これは『瑣言』自序に「某(それが)し今年七十有七」と記され、末尾に「正統十年己丑中元日余杭節庵道人陶華書」とあること。また前掲の『余杭県志』に、九五歳で卒したとあることからの計算である。つまり正統十年(一四四五)に七七歳なら、生年は一三六九年となり九五歳は一四六三年となるからである。『余杭県志』の記す事跡年もおよそこれと合致するので、そのように考えることを否定はできない。しかし、いくつかの疑念も残る。

第一は一六八四年編の『浙江通志』にない陶華の卒年を、後世一八○八年編の『余杭県志』が記し、しかも九五歳という高齢である点。これでは七七歳時の『瑣言』序に、「衰邁殊甚」と記した後、さらに一八年も生存したことになる。したがって『瑣言』自序から推すと、没年の九五歳というのは少々オーバーなように思える。

次に七七歳であると記す『瑣言』の序年が、正統十年である点。これも少しおかしい。もしそうなら、陶華が南京に行って『傷寒論』研究に開眼したらしい正統元年(『続論』自序)に、彼は六八歳である。その頃から研究を始め、一〇年も経ずに『瑣言』のような臨床にも言及した書が著せるのであろうか。

ちなみに『続論』序は趙景元の話に続け、「庚寅」年の冬に足の病気で数か月も外出できず、『傷寒明理論』を熟読したのをきっかけに本書を著したという。ところが「庚寅」は一四一〇年か一四七〇年であり、いずれにしても「正統改元(一四三六年)」に南京へ行った、というその前の記述と離れすぎる。筆者が親見した『六書』の版本は、嘉靖十二年(一五三三)版以降の諸版であるが、いずれもこの部分は「庚寅」となっている。するとこれは何かの間違いであり、本来は恐らく「庚申(正統五年・一四四〇)」であったとすると、話の前後は合う。

さて『瑣言』の序年は、「正統十年己丑」となっている。が正統十年は、実は「乙丑」である。乙と己が転訛する例は多い。しかし先ほどの嫌疑も勘案すると、「正統十年」を疑う必要もあろう。つまり「己丑」を正しいと仮定すると、これには「正化己丑(五年)」の一四六九年が考えられる。ならば一四六九年に七七歳となるので、南京に行った正統元年(一四三六)は四四歳で、その三三年後ならば、『瑣言』ほかの著述があっても不思議ではなかろう。

以上の仮定がもし正しければ、陶華は一三九三年(洪武二十六)の生まれ、卒年は七七歳の一四六九年(正化五)以降、あるいは九五歳の一四八七年(正化二十三)となる。ただし現存する陶華の著述で、年号や年齢に言及する部分は、ここでとり挙げた『続論』と『瑣言』の自序のみである。また他に証すべき史料もないので、この推定の当否は確証しえない。

もちろん陶華を一三一六〜一四六三年の人とする見解の根拠、つまり七七歳の「正統十年」や「九五歳」で卒したとする記載も明らかに信憑性を欠く。したがって彼の生没はそれより少し後である可能性が高い、と考えておくのがとりあえずは無難であろう。

〔著作〕

陶華の著作として伝えられる書は少なくない。『六書』については後述するが、それ以外の書は筆者未見につき、諸目録および解題等に従い、以下に略述しておく。

『(陶節庵)傷寒全(生)集』四巻

清の汪琥によれば、本書はもと陶華が著したものを、会稽の朱映璧が集めたものという[10]。しかし多紀元胤はこれに以下のように反論している[11]。

本書は巻首に「会稽玉符朱映璧訂正。鎮江医官何{火+廣}重校」と題するので、汪琥は朱の所集と考えた。しかし実際は誰の手に出るものかわからない。恐らく節庵の名に託し、これに『傷寒瑣言』の序を付けたのであろう。『鎮江府志』に、「何{火+廣}の字は仁源。丹徒の人。医を以て名をなし、傷寒全生集を著す」とあるが、これも恐らく誤りである。本書の現存版本は、明の崇禎十三年(一六四〇)刊本ほか清代までに、計七種ほどを数える[12]。この内、清・乾隆四十七年(一七八二)序の尺木堂刊本は、劉大化(宇参)の評点本。同嘉慶十五年(一八一〇)の眉寿刊本は、葉天士の評本である[13]。

『傷寒治例点金』二巻・『傷寒治例直指』二巻・『傷寒直格標本論』一巻

多紀元胤はこの三書を未見と記し、『浙江通志』に見えるという。また次の徐春甫の言を引いている[14]。

『傷寒治例』四巻(『点金』と『直指』)。陶華著。『直格』『六書』を述べて、これを作る。その論は雷同して別に方法なし。その実は一書にして、三書となすなり。なお郭靄春らは、民国十一年(一九二二)の『杭州府志』が記す陶華の『傷寒九種書』九巻を、右の三書と『六書』を合わせたものではないか、と推測する[6]。また中国中医研究院図書館は嘉靖間(一五二二〜六六)抄の陶華『傷寒点点金書』を所蔵し、舌診の彩色絵図があるという[15]。この書名は明・殷仲春の『医蔵目録』が、「傷寒点点金」に作るのと一致する。傷寒の舌診である点から、元・杜本の『傷寒金鏡録』一巻との関連も疑えよう。

『傷寒段段錦』

多紀元胤は未見とし、『医蔵目録』に巻数を記さず、『傷寒全生集』は「十段錦」に作るという。また明・閔芝慶の『傷寒闡要編』より、次の言を引いている[14]。

陶氏の十書、その前後は筆に随いて稿を成し、いまだ刪定を経ず。故に多く錯し、かつ多く雷同する也。本書は乾隆元年(一七三六)の『浙江通志』経籍子部・医家瘡腫類[16]に、陶華『十段関』一巻と記される書と同一か。とすれば皮膚科の書かも知れない。

『癰疽神験秘方(神秘験方)』一巻

『薛氏医案(二十四種)』の諸版、および明刊『医学集覧』(内閣文庫蔵)に薛己の校訂本が収録される。前掲書との関連も疑われるが不詳。

○

以上の計六種のほか、中国中医研究院図書館には、陶華『痘科秘伝』四巻の万暦四十一年(一六一三)写本が所蔵されている[17]。しかしいずれにしても、はたして陶華の自撰であるかは疑わしい。また王肯堂校訂『東垣十書』所収の、『此事難知』と『溯鋧集』は校訂者を陶華とするが、これも疑わしい。

三、『六書』について

〔各書の成立と内容〕

『六書』の各書がいつ頃の成立であるか、正確なところはわからない。しかし序文などより、ある程度の推測は可能である。以下、内容の概略も兼ねて、各々について述べてみよう。

『続論』

版本により五巻本(嘉靖十二年刊本)、一巻本(『医統正脈全書』本)、二巻本(巻二を上下に分ける。万暦四十年刊本とその和刻本)の相違がある。いずれも個々の誤字等を除けば同内容で、全体は計八五論よりなる。

各々の論には、巻頭の「傷寒三陰三陽脈証論」のように総論的なもの。また『傷寒論』に記載の症状を挙げ、その意味や病理・治療を記す各論的なものの二種がある。両者ともに相互にやや重複する論があったり、両者が交互に記されている点などは、後代とかく言われるとおりである。後者については、自序に成無己『傷寒明理論』を参考に斟酌したと記すごとく、同一の論名も多い。

本書の成立年は自序に、「庚寅」年の病中に『傷寒明理論』を熟読し著した、とあることでわかる。これは「庚申」の転訛、つまり正統五年(一四四〇)であろうと先に考察した。したがって正統元年の南京旅行で『傷寒論』研究を志し、その四年後に本書を著したことになる。恐らく『六書』中で最も早い成立となろう。他書のように「秘訣を子孫に伝える」、などの言が本書の自序にないことも、成立の早さを窺わせる。

なお自序の冒頭には、朱肱が『傷寒百問』を著した後、宋道方に数十条の指摘を受け色を失った逸話を挙げている。そして末尾には、諸公が平生の研究を重ねた『百問』ですら、後世のそしりを免れ得ない。本書は病中の数か月で書き上げたので、とうてい人に伝えるようなものではない、とも述べている。『六書』の他の書の序などに、多く「家秘せよ」「他人に見せるな」などと記される遠因は、この辺にあるのであろう。

『瑣言』一巻

本書以下は、いずれの版本も一巻本である。内容は傷寒に関する医論や脈論・口訣・常用処方など、計一七篇よりなる。医論の篇名は一部が『続論』と似るが、それを増補する内容となっている。また前述した趙嗣真『活人書釈疑』の論が、計五篇のほぼ全文にわたり引用されている。なお脈論や書末の処方解説には、陶華の臨床経験に基づくと思われる口訣の類が多く、自信のほども窺える。

自序によると、陶華は晩年になって子を得たが、かなり病弱であったらしい。そこで、いま七七歳になる自分の医術が伝えられなくなってしまうのを心配し、『続論』には不足もあったので、本書を著したという。したがって、本書が『続論』以後の成立たることは明らかである。またそれが現伝本に記される序年の正統十年より、かなり後であろうこともすでに考察した。

なお本書の序は陶華の子に対して書かれており、本文中にも同様の記述が見られる。つまり本来は家伝の書で、刊行を前提としていないため、内容等の重複も当然といえよう。

『江網』一巻

全体は傷寒に関する医論や、診断・用薬法の口訣と婦人の傷寒の論治など、計一六篇よりなる。やはり他書に見える篇名はあるが、婦人の傷寒など本書のみの内容も少なくない。

本書の序に相当する冒頭の文には、傷寒を専門とし、脈診に自信のあること。また自らは年老いたが、子供は学に暗く病気がちなので、手に応じ心に得た要訣を遺すため、本書を編纂したことを述べる。正確なところはわからないが、この口吻より推せば、本書の成立は『瑣言』より少し後かと思われる。

なお当文には、若い頃は学に暗かったが、後に『遣芳嘉秘』なる張仲景の治法を記した秘蔵の書を得て、学にめざめたという。前述したが、この書は『続論』にいう南京で伝授された劉志善の著作と思われ、これを契機に陶華が傷寒の研究を始めたことも理解される。

『的本』『槌法』『提金』各一巻

この三書は、ほぼ同時期に相前後して著されたらしい。それは『的本』の序に相当する冒頭文の末尾に、「家秘不伝之妙、及一提金殺車槌法、逐一語録于後」、と三書を一括して掲げること。『提金』後半の「一提金貫珠数」の各条末尾に、「方論開在的本・槌法中、不再録」とあることからの推測である。

成立時期は『槌法』序に、「随手取応的本、続論全備発明」とあるので、明らかに『続論』以後。『的本』冒頭文中に、「吾老矣」「因今老邁、後恐継業者、不得其伝」とあるので、かなり年老いてからと思われる。

また三書中には「宜珍蔵。受授謹之」(『的本』)、「一字不可軽露。莫与俗人言。莫使庸医見爾。宜謹慎珍蔵。毋違我之致嘱也」(『槌法』)、「宜謹慎深密。勿授受於非人。毋軽泄於澆薄。莫負我之用心耳」(『提金』)などと、かなり強い口調でそれらを家秘とすべきことを記している。しかも家秘とさせる対象を、陶華は「子孫」と指定しているので、病弱であった子供もやや成人に近づいていたこと。処々には「雖無万全之功。十中可生八九」のように、傷寒の専門家として大成した自信を窺わせること。と同時に、「将一生所蓄肺腑語句」などのごとく、余命があまりないことを示唆する表現もあること。以上よりこれら三書は『瑣言』や『江網』より後、恐らく陶華の最晩年の著作かと疑われる。

『的本』は前半がおよそ『瑣言』、後半がおよそ『続論』を増補した内容で、計九九篇よりなっている。それらと重複する篇の記述はやや簡略である他、一部の内容は『槌法』とも共通する。

『槌法』の構成は、その自序に「秘験三十七方、就注三十七槌法。二十条煎法、二十条劫病。並製解法、名殺車槌也」とある。現伝本の構成順次はやや違うが、内容的には一致し、各篇の毎条を「一云々」と書き出し、条が分かたれている。

第一篇の「劫病法」は傷寒治療の口訣で、序の「二十条劫病」に相当する。第二篇の「製薬法」は修治、第三篇の「解薬法」は附子・大黄・麻黄の過誤に対する救治で、この両篇が序の「製解法」に相当する。また一〜三篇で計二〇条となる。

第四篇は処方のタイプに応じた煎法が計二〇条あり、序の「二十条煎法」のこと。第五篇は三七処方の主治・薬味・加減で、本書名の所以でもある「秘験三十七方。就注三十七槌法」、と名付けられる篇である。

『提金』は冒頭の文に、「雖云発蒙、実登仲景之梯階也」とあるように、陶華の傷寒治療の要点を略述した内容である。その構成は冒頭文末尾に「故述啓蒙、捷法・脈要・貫珠数」と記され、この順の三篇よりなっている。

第一篇「一提金六経証治捷法」は、三陰三陽毎の見証・弁証・診脈・用薬を記す。第二篇「一提金脈要」は脈診の要訣。第三篇「一提金貫珠数」は傷寒の治療全般に関する口訣である。

〔後世の評価〕

本来、『六書』は公開や刊行を目的にしてはおらず、主には家学を直接伝授できない幼い子供の将来のために著されていた。したがって各書の構成は相互に重複し、内容にも他人の批判を意識しない乱雑な論が見える。しかし家秘とすべき陶華の遺志は守られず、恐らくその死後、殆ど校訂も加えられず刊行されたのであろう。このため、『六書』については多々の論評が後代なされている。以下、その代表的なものを、日中一つずつ紹介しておこう。

王肯堂『傷寒証治準縄』自序[18](一六〇四)

(前略)『傷寒論』を学ばなくてよいはずはないのに、世の医者に終生これを目にしない者もいる。そしてただ陶氏の『六書』を得て、満足している。私が考えるに、陶氏の書は朱肱『南陽活人書(傷寒百問)』の余りをかすめ取ったにすぎず、とうてい張元素の門下(李東垣・王好古など)にも及ばない。しかも『傷寒論』は完全でない、などと軽々しく言いたて、無学者を扇動する。まさに仲景の罪人である。(以下略)嘉靖元年(1522)版『瑣言』(韓国中央図書館蔵)

藤希哲『医経解惑論』[19](一七三五成)

陶華や張介賓のごときは、『黄帝内経』や『傷寒雑病論』に充分通じていないにもかかわらず、ただ憶測をもって、陶華は『傷寒家秘』の伏陰条や『傷寒瑣言』の陰証条(中略)などを著しており、そのさまは群盲が象をなでるようなものである。(以上第六篇)

(挟陰の傷寒について)陶華の『六書』には、この証を伏陰とか陰証とか命名している。伏陰と言うのならまずまずとしても、陰証と言うのは誤りである。現在の医者は、陶華の説に聞きなれてか、みなこれを陰証と言っているようだが、学に暗いというべきだろう。(以上第一五篇)

ちなみに、『六書』の内容に対する論評ばかりでなく、構成の乱雑に対しても閔芝慶の論があることは先に紹介した。また明末の童養学に至っては、『六書』を整理し、論評を加えて『傷寒六書纂要弁疑』四巻(一六三二自序)(図1)を著している。この書はまた、元禄五年(一六九二)に翻刻され、わが国にも紹介されている。(*02,

7, 16 童養学には『〔新刻〕傷寒活人指掌補注弁義』三巻の著もあり、和刻されている。見99年『井上書店古書目録』、1冊25000円)

逆に陶華に共鳴する者も少なくない。張介賓の『景岳全書』(一六二四成)傷寒典には、『六書』からの引用が多い。また現存不祥であるが、楊垣山『傷寒宗陶全生金鏡録』という書もあったらしい[20]。

〔版本〕

『六書』はいずれも一括して刊行されており、所収各書が単行された形跡はない。三木栄『朝鮮医書誌』に、朝鮮刊本の記録も見えない。よって以下には、現存する中国明版と和刻本を記しておく。

中国明刊本

①嘉靖元年(一五二二)刊本 韓国中央図書館古7-60-152(完本)、中華医学会上海分会図書館所蔵(『瑣言』のみ存)。

②嘉靖四年(一五二五)明徳書堂刊本。台北故宮博物院所蔵(小島宝素旧蔵)。

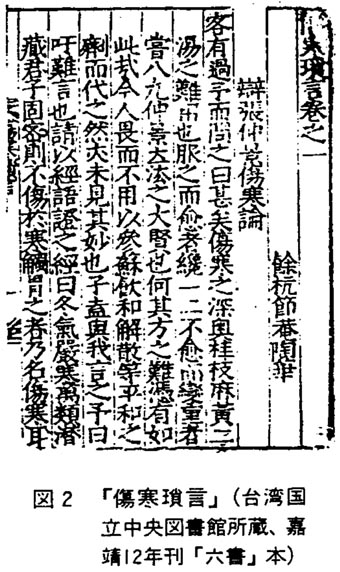

③嘉靖十二年(一五三三)湖広布成司刊本(図2、『続論』巻末に刊記あり) 台湾国立中央図書館所蔵。

④嘉靖間(一五二二〜六六)刊本 宮内庁書陵部所蔵(③本と同版本)。

⑤万暦二十九年(一六〇一)序刊『古今医統正脈全書』所収本 現存多数。

⑥万暦四十年(一六一二)李存済序刊本 北京図書館・国立公文書館内閣文庫ほか所蔵。

⑦明・武林何景道刊本 中国医学科学院図書館所蔵。

⑧明・書林錫環堂刊本 中国中医研究院図書館所蔵。

⑨明末葉刊本(図3)台湾国立中央図書館所蔵。

⑨明末葉刊本(図3)台湾国立中央図書館所蔵。

⑩不詳明刊本慶応大学医学情報センター所蔵。

日本刊本

①寛永七年(一六三〇)書林道伴加点刊本 矢数道明氏・岩瀬文庫・国立国会図書館・台湾国立中央図書館ほか所蔵。

②寛永七年(一六三〇)中野市右衛門刊本 東北大学付属図書館狩野文庫所蔵。

日本②本は未見であるが、あるいは①本の重印かと思われる。日本①本は中国⑥本を底本に翻刻したものである。今回の影印復刻にあたっては、汚損・虫損の少ない点より、矢数道明氏所蔵の日本①本を底本に選択した。

〈文献〉

[1]小曽戸洋「『傷寒論』『金匱玉函経』解題」、元・頳珍本『金匱要略』所収、東京・燎原書店、一九八八。

[2]真柳誠「『湯液本草』『此事難知』解題」、『和刻漢籍医書集成』第六輯所収、東京・エンタプライズ、一九八九。

[3]森立之ら『経籍訪古志』医部、『近世漢方医学書集成53』四二六頁、東京・名著出版、一九八一。

[4]真柳誠「『傷寒明理論』『傷寒明理薬方論』解題」、『和刻漢籍医書集成』第一輯所収、東京・エンタプライズ、一九八八。

[5]関信之ら「日本最古の『傷寒論』の版本−古活字版」、日本東洋医学会第四〇回学術総会(一九八九)発表。

[6]郭靄春ら『中国分省医籍考』上冊九一二頁、天津科学技術出版社、一九八四。

[7]小曽戸洋「『玉機微義』引用書名索引」、『和刻漢籍医書集成』第五輯所収、東京・エンタプライズ、一九八九。

[8]多紀元胤『(中国)医籍考』四〇〇頁、北京・人民衛生出版社、一九八三。

[9]『中華医史雑誌』一七巻一三期一四四頁、一九八七。

[10]前掲文献[8]、四四四頁。

[11]前掲文献[8]、四四五頁。

[12]中医研究院図書館『館蔵中医線装書目』三二頁、北京・中医古籍出版社、一九八六。

[13]武田科学振興財団『杏雨書屋蔵書目録』四二〇頁、京都・臨川書店、一九八二。

[14]前掲文献[8]、四三〇頁。

[15]前掲文献[12]、五八頁。

[16]前掲文献[6]、一一〇三頁。

[17]前掲文献[12]、二一二頁。

[18]王肯堂『証治準縄(三)傷寒』一頁、上海科学技術出版社、影印本、一九八四。

[19]小曽戸丈夫ら『意釈医経解惑論』五〇・九三頁、東京・築地書館、一九八一。

[20]前掲文献[8]、四三一頁。