金元四大家の一人、張子和の撰になる医方書。全3巻。現在の通行本は本書を含む計15巻の叢書[1]。張子和の伝は『金史』本伝や元・劉祁の『帰潜志』、明・李濂の『医史』などに見え、元版『儒門事親』の張斎序や『四庫全書総目』にも関連の記述がある。相互に齟齬する点もあるが、いまそれらを整理すると以下のようである。

金元四大家の一人、張子和の撰になる医方書。全3巻。現在の通行本は本書を含む計15巻の叢書[1]。張子和の伝は『金史』本伝や元・劉祁の『帰潜志』、明・李濂の『医史』などに見え、元版『儒門事親』の張斎序や『四庫全書総目』にも関連の記述がある。相互に齟齬する点もあるが、いまそれらを整理すると以下のようである。漢方古典文献概説(27)金代の医薬書(その3)

真柳 誠・小曽戸 洋(北里研究所附属東洋医学総合研究所医史文献研究室)

Medical texts in Jin period (3)

Makoto MAYANAGI, Hiroshi KOSOTO

(Department of History of Medicine, Oriental Medicine

Research Center of the Kitasato Institute, Tokyo)

前回まで金代の医家より、成無己・劉完素・張元素の著作について記した。今回はこれに引き続き、金末から蒙古にかけての張子和・王好古の著作について記す。同時代の李東垣の著作は、その影響頗る大なので、次回に一括して記したい。

『儒門事親』(1228頃成)(図1)

金元四大家の一人、張子和の撰になる医方書。全3巻。現在の通行本は本書を含む計15巻の叢書[1]。張子和の伝は『金史』本伝や元・劉祁の『帰潜志』、明・李濂の『医史』などに見え、元版『儒門事親』の張斎序や『四庫全書総目』にも関連の記述がある。相互に齟齬する点もあるが、いまそれらを整理すると以下のようである。

金元四大家の一人、張子和の撰になる医方書。全3巻。現在の通行本は本書を含む計15巻の叢書[1]。張子和の伝は『金史』本伝や元・劉祁の『帰潜志』、明・李濂の『医史』などに見え、元版『儒門事親』の張斎序や『四庫全書総目』にも関連の記述がある。相互に齟齬する点もあるが、いまそれらを整理すると以下のようである。

張子和の初名は従正、字を戴人(一説に号)、子和は後の名である。出身は{目+隹}州の考城(河南省蘭考県)で、戴人と称したのは考城が春秋時代の戴国であることに因む。後に陳州の宛丘(河南省{目+隹}陽県)に移り住み、それで宛丘と称されることもある。

彼の性格は放胆で威儀がなく、頗る書を読み、詩を作り、酒を嗜んだ。十数歳頃より父に就いて医術を学び、劉従益(『帰潜志』に子和の伝を記した劉祁の父)の門に遊学の後、金の興定年間(1217〜1221)に召されて太医を任じた。しかし太医院内外で誹謗に遇い、間もなく太医を辞して宛丘の蔡河付近に住み、麻知幾(九疇)や常仲明(用晦)と交遊を結んだ。

そこで彼らと日々医術の奥義を論じ、これを当時すでに文名のあった麻知幾が整理して一書となし、『儒門事親』と名付けた。

その謂は、儒のみが医理を明弁し、医を以て親に事(仕)えることである。他方、常仲明は子和の遺論を集め、『治法心要』を作ったという。

なお以上の伝と記述には、子和の具体的活躍年や生没年が記録されていない。ただし『儒門事親』や彼の遺した七言絶句などの内容より、太医を任じたのはおよそ1219年の前後。『儒門事親』の内容が記されたのは約1210〜1228年の間[2]。生没は金の貞元4年(1156)頃から正大5年(1228)頃で、享年は約72と推定されている[3]。

さて現在通行している『儒門事親』は全15巻本であるが、これは本来の『儒門事親』3巻に、張子和と関係する書9種・計12巻が一括された一種の叢書である。各書の撰者については山田業広の論考があり[4]、筆者の知見も補足すると現行15巻本の構成と撰者は以下のようである[1]。

巻1〜3:『儒門事親』3巻、張子和口授、麻知幾撰文。張子和はいわゆる攻下派の始祖と称されている。その医説は『傷寒論』『素問』などの記載を根拠とし、劉完素の所説を発展させ、寒涼剤を応用することにある。そして汗・吐・下の3法で邪を攻撃する治療が特徴である。かつ当時流行していた『和剤局方』の治法に反発し、いわゆる温補剤の弊害も強く唱えた。彼が私淑する劉完素の医説にも同様の背景がある。また薬補を否定する代わりに、邪が駆逐されると元気は自ずから回復すると主張した。

巻4〜5:『治病百法』2巻、張子和述、後代敷衍。巻11『治法雑論』の別伝本。

巻6〜8:『十形三療』3巻、麻知幾門人の撰。

巻9:『雑記』1巻、麻知幾門人の撰。

巻10:『撮要図』1巻、劉完素後裔の撰、錦渓野老(常仲明か)の編。

巻11:『治法雑論』1巻、張子和述。巻4〜5の別伝本。

巻12:『三法六門』1巻、麻知幾の編か。

巻13:『三消論』1巻、劉完素撰、錦渓野老編。

巻14:『治法心要』[5]、張子和述、常仲明編。

巻15:『世伝神効名(諸)方』1巻、張子和直門の編。この門人は麻知幾とは別人なので、あるいは常仲明か。

後代にこれらの医説が与えた影響は大きい。例えば呉有性『温疫論』(1642)や唐宗海『血証論』(1884)の所説は、いずれも張子和の攻下・寒凉を発展させたものといえよう。他方わが国でも、饗庭東庵や味岡三伯などは劉完素・張子和の医説を奉じ、劉張派や後世家別派などと呼ばれている。吉益東洞が温補剤を多用する当時の後世方派に反対し、駆梅療法もあって攻撃的治療を提唱した背景にも、張子和の影響が見られる。ただし東洞は『医断』などで天命論を唱えたが、子和はこれに反対していたことが『儒門事親』巻2に記されている。

『儒門事親』の現存版本は、静嘉堂文庫所蔵の金刊『張子和医書』全12巻所収本(図1)が最も古い。これに収められる『三消論』の跋から推せば、実際は金刊ではなく蒙古の1244年刊行と思われる。その全体は現行の15巻本から、『治法心要』が欠けた叢書となっている。なお静嘉堂文庫にはこれと別版の南宋刊本もあり、『撮要図』『治法心要』の2書のみ伝えられている。元版は1262年刊の『儒門事親』『治病百法』『十形三療』が北京大学図書館に伝えられ、明の1541年の 輔刊本や1601年に序刊の『医統正脈全書』所収本からは15巻10種の叢書本『儒門事親』となっている。日本では正徳元年(1711)に『医統正脈全書』本を底本に翻刻され、その重印本は「和刻漢籍医書集成』に影印収録してある[1]。

張子和に関する医書は上述の叢書本『儒門事親』以外に、『張子和(傷寒)心鏡』1巻がある。これは元刊本の題記と内容からみて、張子和の遺論を常仲明が編集・補足したものと思われる。また張子和の著として、『三復指迷』『子和心法』『張氏経験方』『秘伝奇方』『汗吐下方』などを挙げる記録もあるが、上述書との関係や真偽・存否は未詳である。

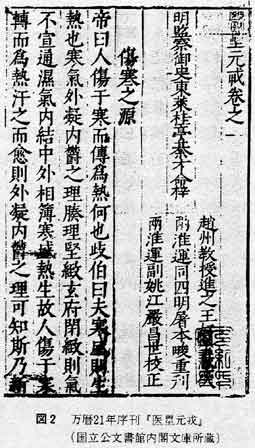

『医塁元戎』(1237成)(図2)

王好古の撰になる傷寒治療の医方書。全12巻[6]。王好古は金末・蒙古間を代表する医家の一人であるが、正史等に伝は記されていない。しかし著書の一つ、『陰証略例』に麻革が寄せた序文(1243)には以下のような好古の略伝が見える。

王好古の撰になる傷寒治療の医方書。全12巻[6]。王好古は金末・蒙古間を代表する医家の一人であるが、正史等に伝は記されていない。しかし著書の一つ、『陰証略例』に麻革が寄せた序文(1243)には以下のような好古の略伝が見える。

海蔵(号)先生王君進之(字)は、代々趙州(河北省趙県)の人である。早くより経学に通じ、進士に挙げられた。その後に医を志し、李東垣に就きその学をことごとく伝えられた。その後も軒岐以来の諸医書を精研し、数千年の学を手中に収めた。以上のほか、『医塁元戎』の自序(1237)には「趙州教授兼提挙内医学」とあり、好古が当時そのような公職にあったこともわかる。しかし彼の生没や事跡の年代を、具体的に記した文献は伝えられていない。また各著書の自序や跋の年は、1例を除き年号のない干支のみなので、彼の活躍年代すら諸説まちまちである。筆者はこれを次のように考える。かつて私(麻革)が大梁(河南省開封)に居た時、先生の名は諸公間に高かったが、残念ながら面識を得られなかった。今年の秋、晋州(山西省太原)に来て、先生に初めて会うたところ、気は和しているが固く志も定まり、まさしく道を会得した人であった(以下略)。

好古はまず張元素とその子の張璧に師事し、その後は兄弟子の李東垣に開封にて師事した。東垣が開封に移住したのは1214年頃からで、蒙古軍の開封包囲(1232)が解けた後、東垣と好古は別々に北へ逃れ、以後再会していない。2人は開封在住当時すでに医名高く、好古は1231年頃に著述を始めている。また好古の著として伝わる最後の書は『此事難知』で、その成立は1248年ないし1264年である。これと張元素の活躍年代を勘案すると、好古が張父子に師事したのは遅くとも1220年代前半。東垣に師事したのは1220年代後半頃となろう。かつ東垣(1180生)より好古は年少なので、彼の生年は1200年頃を大きく遡ることはなく、没年は1248年以降と考えられる。以上の詳細は拙報[6,7]を参照されたい。

さて『医塁元戎』は好古の最初の著作と目され、跋文によると1231年に完成していたらしい。しかし1237年の春に原稿を盗まれたので少しずつ想い出し、復元したという。自序は同年の9月付なので、半年ほどを費やした本書の復元完成年は1237年となる。なお本書名の所以は、自序中に「良医の用薬は臨陣の用兵のごとし」とあるのに由来する。

本書の初刊年は不詳。ただし『済生抜粋』(1315)に1巻の節略本が収められるので、収載他書の例からみて、それ以前に刊本のあった可能性は高い。節略のない12巻本は、少なくとも明代に3回、江戸末期に2回(木活字本)刊行されている。がいずれも伝本は稀。図2は内閣文庫に唯一所蔵される万暦21年(1593)の序刊本で、以下の篇より構成されている[8]。

巻1〜2:太陽証、巻3〜4:陽明証、巻5:少陽証、巻6:三陽拾遺例、巻7〜8:太陰証、巻9〜10:少陰証、巻11:厥陰証、巻12:厥陰訂。

『陰証略例』(1236成)(図3)

王好古の撰になる傷寒陰証の研究治療書。全1巻[6]。本書には1236年の王好古後序がある。それによると本書は3回稿を重ね、初稿は河南(開封)で成り、郷里(趙州)でこれに数論を加えて二稿とした。そして1232年から本年までの5年間に増補改訂し、この三稿とした。まだ至らぬ点もあり、いつの日か東垣先生に再会してたずねれば、少しは気も安まるだろうに、という。すると本書の初稿は1232年前の成立、最終的な完成は1236年となる。

王好古の撰になる傷寒陰証の研究治療書。全1巻[6]。本書には1236年の王好古後序がある。それによると本書は3回稿を重ね、初稿は河南(開封)で成り、郷里(趙州)でこれに数論を加えて二稿とした。そして1232年から本年までの5年間に増補改訂し、この三稿とした。まだ至らぬ点もあり、いつの日か東垣先生に再会してたずねれば、少しは気も安まるだろうに、という。すると本書の初稿は1232年前の成立、最終的な完成は1236年となる。

本書には麻革が寄せた序(1243)もあり、好古の話した言葉が引用されている。これによると、人の大疾である傷寒は、陽証より陰証の弁別と治療が難しい。そこで10余年間研究し、岐伯から張潔古老人までの精要をまとめ、自己の説を加え30余条(自序は「三十条収拾過二万字」という)の本書とした。これを刊行したいので、麻革に序を求めたという。むろん、本書名はこれに由来する。

同序の後には刊行時の校正に参与した好古の門人名も記されるので、1243年の直後に刊行されたことは疑いない。この初刊本は伝わらず、かつては『済生抜粋』所収の節略本しかなかった。しかし清末に至り、大蔵書家の陸心源が本書の旧写本を入手。彼の『十万巻楼叢書』(1879)に刻入され(図3)[9]、再び世に現れた。

『伊尹湯液仲景広為大法』(1234成)(図4)

王好古の撰になる医学理論書。全4巻[6]。本書には1234年の王好古序がある。それによると、仲景の書が伊尹の湯液に基づくことを知る人は少ない。これを言ったのは、張潔古老人や李東垣先生など10数人のみである。そこで軒岐の七方十剤、神農の四気七情を取り、仲景の経絡標本でこれを総括し、医和・扁鵲の虚実を補足して本書としたという。本書名の謂である。

この序は刊行に言及しないので、当時出版されたか否か不詳。現伝するのは明刊本と写本が各2点のみ。このうち、内閣文庫には嘉靖13年(1534)跋刊の4巻本(図4)が唯一架蔵され、同本には撰者不詳の『皆効方』1巻も付刻されている。

構成は、巻1が五臓六腑図および経絡図と各々の説明。巻2は七方・十剤・七情・気味・八法など。巻3は六臓六腑と胞・奇経八脈の病症および治療。巻4は諸気・癰腫・水気・五積の説明と治法となっている。内容は巻2が『湯液本草』の前半に似るほか、巻1は宋・楊介の『存真環中図』からの転録と思われ、好古の背景を知る上で興味深い。

『湯液本草』(1248成)

王好古の撰になる本草書。全2巻[6]。本書には好古の自序が三つあり、各々は1238年、1246年、1248年に記されている。第1序には本書を著した経緯が記されているので、基本内容は1238年にできている。好古の他著の例からみて、その後も修正が加えられたのは疑いない。したがって最終の成立は、第3序の1248年とするのが妥当であろう[10]。しかしいずれの序も刊行には言及せず、当時刊行されたかは不詳である。

現存の刊本では浙江図書館所蔵の元・至元元年(1335)刊本が最古であるが、未見につき不詳。その後、本書は明初に編纂された『東垣十書』に収められ、中国・朝鮮・日本で幾度も翻刻され続けている[11]。江戸刊の『東垣十書』本は、『和刻漢籍医書集成』に影印収録した[6]。

本書は版本により2巻本・3巻本・6巻本の相違があるが、細かな字句を除き構成・内容に大差はない。内容は大別して、多くの薬理や用薬法の論説と図説からなる前半の総論と、計242薬の効能を記す後半の各論よりなる。これからみると、もとは2巻本だった可能性が高い。なお前半部分の中頃に「海蔵老人湯液本草」とあり、それ以前の部分は好古以外の何者かによる後代の付加と考えられる[6]。

本書は自序にいうごとく、元素の『潔古珍珠嚢』を基本とし、東垣の『用薬法象』などの説を含め、およそ40余家と好古の説からなっている。その記述様式と内容は従来の本草書とまったく異なり、本草学の概念すら一変させたと評してもよい。本書に集成された元素・東垣・好古らの所説が後代に与えた影響は頗る大きく、現代中国のいわゆる中薬学にも影を落としている。

『此事難知』(1248または1264成)

王好古の撰になる傷寒治療の論説書。全2巻[6]。本書には至大改元(1308)と記された好古の自序がある。その文面も本文内容も明らかに好古の所筆なので、かつて好古の活躍年を1200〜1308年とする見解すらあった[12]。清末の陸心源はこれを疑い、本来は至「元」改元(1264)であったのが、刊行時に至「大」改元と誤刻された可能性を指摘している。

しかし漢人の好古が異民族の年号を嫌い、他著にて干支のみを記すのに、本書だけ元(蒙古)の年号を使用するのは不自然である。また当自序冒頭に、「医書を学んで幾十年」と記すこと。1264年でも他著との成立年に隔たりがありすぎること。以上の点より、本来は戊申(1248)と記されていたのが、後に同じ干支の至大元年に改変された可能性もあり得ると筆者は考えた[6]。いずれにせよ現行本の記す自序年より、単純に本書を1308年の成立とすることはできない。

本書の初刊年は自序等も言及しないので不詳。『中医図書連合目録』は中国に2種の元刊本の所蔵を記すが、あるいは上述の序年を刊年と誤認した疑いがある[13]。本書の明以降の中国刊本、および朝鮮・日本の刊本はすべて『東垣十書』所収本で、その江戸刊本は『和刻漢籍医書集成』に影印収録した[6]。また『済生抜粋』にも収められるが、節略の1巻本である。

本書は版本により2巻本と4巻本があるが、構成・内容に大差はなく、明初の『東垣十書』本が2巻なので、もとは2巻本かと思われる。またいくつかの版本は書名を『東垣先生此事難知集』などとし、各巻頭には「東垣李明之撰」と記す。明・李濂の『医史』も本書を東垣の作とし、現在の中国ですら東垣の師伝による傷寒の論説を好古が本書にまとめた、と記す解説書が多い[14]。しかしいずれも明らかな誤りである。

好古の自序によれば、『傷寒論』の奥義に洞達しようと寝てもさめても考え悩んだところ、天があわれみ、東垣先生の秘伝を授けてくれた。これが少しずつたまって本書となり、師の教えによらないので「此事難知」と名付けた、という。つまり東垣ならこう述べるであろう、と好古が考えたことを本書にまとめたのである。本書の論説文には、問いに答える形式が多いことも、好古のそのような著述情況を示すものといえよう。

以上、王好古の自著と確証しうる5書をとり挙げたが、好古は『湯液本草』の第1自序(1238)に著書としてさらに『{ヤマイダレ+斑}論萃英』と『銭氏補遺』を記す。前書は『済生抜粋』に節略の1巻本があり、これを『医統正脈全書』と『東垣十書(12種本)』が転載している。その自著たることは内容より明白であるが、序跋等がないので、1238年以前に成立した以外の経緯は不詳。後書は銭乙の『小児薬証直訣』に補遺した書と思われるが、伝本は見あたらない。

注および文献

[1]真柳誠「『儒門事親』解題」、『和刻漢籍医書集成』第2輯、エンタプライズ(1988)。

[2]方春陽「張子和考」、『上海中医薬雑誌』1985年第2期。

[3]李聡甫ら『金元四大家学術思想之研究』、北京・人民衛生出版社(1983)、p.64。

[4]山田業広『儒門事親綜概』、『医学管錐(内集)』巻11、慶応大学医学情報センター所蔵自筆稿本(1875)。

[5]当書は巻首などの篇名から、『扁華訣・病機論』と呼ばれることもある。岡西為人(「張従正」『漢方の臨床』14巻10号、1967)は『儒門事親』の各版本を実見せず、多紀元胤『医籍考』の記述のみに依ったため、『治法心要』は『三消論』と同一書で、『扁華訣・病機論』とは別書であると失考している。

[6]真柳誠「『湯液本草』『此事難知』解題」、『和刻漢籍医書集成」第6輯、エンタプライズ(1989)。

[7]真柳誠「『内外傷弁惑論』『脾胃論』『蘭室秘蔵』解題」、『和刻漢籍医書集成』第6輯、エンタプライズ(1989)。

[8]各篇は主に『傷寒・金匱』および唐宋の諸医書より引用された治方よりなるが、中には劉完素・張元素・李東垣や好古の創方もある。また処々には医論もあるが、好古自身のものは少ない。

[9]この叢書はその後、厳一萍編の『百部叢書集成』に影印収録されている。

[10]崔掃塵らは本書の成立を1298年、初刊を1308年とする(「湯液本草校点記」、『(点校)湯液本草』、北京・人民衛生出版杜、1987、p.195)。しかしこれは後人が挿入した現行本の文章に基づく誤認である。詳細は上掲文献[6]にて反証した。

[11]真柳誠「『東垣十書』解題」、『和刻漢籍医書集成』第6輯、エンタプライズ(1989)。

[12]李濤「金元時代的医学」、『中華医史雑誌』、1954年第2号。

[13]蘇州市図書館所蔵本は至大改元(1308)年の刊本と記されるが、これは好古の序に付けられる年号と一致している。

[14]賈維誠『三百種医籍録』(黒竜江科学技術出版社、1982)や孫継芬ら『中国医籍提要(上)』(吉林人民出板社、1984)など。