真柳誠「幕末考証学派の巨峰・椿庭山田業広」、『山田業広選集』

621-687頁所収、東京・名著出版、1984年4月(2001年5月・04年7月・09年5月加筆・訂正)

幕末考証学派の巨峰・椿庭山田業広

-附『金匱要略札記』『金匱要略集注』『傷寒論札記』解題-

真柳 誠

一、はじめに

日本の伝統医学のある面は江戸中期に興った古方派を契機として、以後従来の中国には見られない独自な発展を遂げてきた。このことは中国を起源とする東方諸国の伝統医学史上、特筆に値するといっても過言ではないだろう。この日本の独自性には古方派の提起したものばかりでなく、いわゆる考証学派による医学古典の高度な研究も包括して語られねばならない。

しかし維新前後頃までに非常な水準に到達していた日本の伝統医学研究も、明治政府の西洋医学一本化政策の採択により急激に後継者を失ってしまう。さらに研究業績の多くは死蔵され、あるいは散佚し、甚だしきは海外にまで流出してしまった。

とりわけ幕末から明治初期にかけて活躍した考証学派医家達の著作は、ごく一部しか当時上梓されず、彼らの厖大な量におよぶ稿本や写本の多くは近年までその内容はおろか、存在すらほとんど知られていなかった。今まで彼らの業績が一般には必ずしも正当に評価され得なかったことは、正しく時流の不遇とはいえ、今さらながら嘆ぜざるを得ない。

そして山田業広こそは、この空前の研究を成し遂げていった維新前後の医家を代表する一人である。だが没後約半世紀の昭和初期には、明治の漢方存続運動時に結成された温知社社首として、またその機関誌『温知医談』や明治最後の漢方雑誌『継興医報』に掲載された治験・医論等から、彼の業績の僅か一面が知られるだけだった。

この業広の学と術を、昭和以降初めて今日の漢方界に紹介したのは石原保秀氏である(1)。すでに業広の没後約半世紀がすぎていた。石原氏は業広の医論・医話を門人の井出正安が筆録した『椿庭夜話』と題する書を古書展で入手し、その優れた内容に注目して早速これを業広の墓碣文とともに『漢方と漢薬』誌に発表している。この解説では、「…薬品及薬方類の新説があり、病証及治法の確論があり、食物及養生法の指示があり、一として先生(業広)の実験に出ざるは無いのである。…(本書は)多数の新進後学者に取りては、絶好の指針であり、此上も無き伴侶であると私は思ふ」と本書を推賞したのだった。

その後、業広の業績を一層闡明したのは安西安周氏である。安西氏は自著『明治先哲医話』(2)の巻頭・第一章第一に山田業広を配し、「明治の漢方を語る者は山田椿庭の名を逸してはならぬ」と筆を起こし、その不朽の偉業を称えている。続いて業広の著書一九種の書名を挙げながらも、「右の如く等身の著書があったらしいのだが、今日私共の親しく接することのできるものは『経方弁』の一書ぐらいである。『九折堂読書記』は写本のものが上野図書館にあるとのことだが、その他のものは現在日本にあるかどうか」とその散佚を大いに嘆訴した(3)。以後も安西氏は探索の手をゆるめず、ついには業広の子孫にあたる山田辰一氏を捜し出し、いくつかの新知見を『漢方の臨床』誌に発表するに至った(4)。これに関しては最近の筆者の再調査結果もあわせ、後述する。

さて業広を現在に甦らせ、その名を漢方界に広く知らしめたのは、ひとえに故大塚敬節氏の功績だろう。大塚氏は『漢方の臨床』に、「至誠の医人椿庭山田業広と業精」(5)の論考を著している。氏はここで業広の伝記・著書、『温知医談』等所収の論説・医学姿勢・臨床等を詳細に紹介したばかりでなく、業広の子、山田業精の現代漢方の先駆者としての炯眼に強く注目している。氏こそは業広・業精の学術を昭和以降最もよく理解した人だった。かく言う筆者も、大塚氏の所論により初めて山田業広を識った一人である。

ところで大塚氏はその論文で、業広の著書として所在不明のもの一六部、所在の判明したもの二〇部の計三六部を挙げ、とくに所在不明書中の『金匱要略札記』の捜索を呼びかけている。筆者は幸いにも、その自筆稿本が中国に保存されていることを知った。そしてこれを機に先輩諸氏の助を仰ぎ山田業広の業績を探索した結果、はからずも少なからぬ資料と著作の大部分を発見することができた。このたび業広の数多い著書中、彼が畢生の精力を傾注した結晶である『傷寒論札記』『金匱要略札記』『(新編)金匱要略集注』の三書が、業広の逝世後約百年の時を隔て影印出版されるに至ったことは、まことに喜びに堪えない。今後これらの著作については、さまざまな立場からの研究と再評価がされねばならないだろうが、ここでは現存の資料と著作をもとに、山田業広の事蹟と業績をまとめてみることとする。

二、山田業広略伝

温知社に始まる明治期の熾烈な漢方存続運動の全貌をまとめたものに、深川晨堂氏の『漢洋医学闘争史』(6)がある。この巻頭には当運動に挺身した浅田宗伯以下の先哲の肖像が収められているが、一人業広だけは肖像がなく、その墓碣の拓影(図1)だけが掲げられている。かつて安西安周氏も当時の山田家当主・山田辰一氏に業広写真や肖像画の存在をたずねているが、何も伝わっていなかったらしい。まことに残念なことである。だがこの拓影となった「椿庭山田先生墓都碣」は、今日も東京文京区向丘(旧駒込)二丁目の浄土宗蓮光寺(図2)(7)に業広の墳墓「椿庭山田寺先生墓」(図3)とともに現存し、業広の名と偉業を現代に伝えている。

温知社に始まる明治期の熾烈な漢方存続運動の全貌をまとめたものに、深川晨堂氏の『漢洋医学闘争史』(6)がある。この巻頭には当運動に挺身した浅田宗伯以下の先哲の肖像が収められているが、一人業広だけは肖像がなく、その墓碣の拓影(図1)だけが掲げられている。かつて安西安周氏も当時の山田家当主・山田辰一氏に業広写真や肖像画の存在をたずねているが、何も伝わっていなかったらしい。まことに残念なことである。だがこの拓影となった「椿庭山田先生墓都碣」は、今日も東京文京区向丘(旧駒込)二丁目の浄土宗蓮光寺(図2)(7)に業広の墳墓「椿庭山田寺先生墓」(図3)とともに現存し、業広の名と偉業を現代に伝えている。

(一)業広の墓碣と墳墓

山田業広墳墓の右側に位置する「椿庭山田先生墓碣」は、蓮光寺の中でも屈指の大きさで、ひときわ目立つ。明治十六年より二十八年までの毎月、東京の杏雨社より計二〇二号出版された漢方医学雑誌『和漢医林新誌』の第一六号には、この墓碣建立に関する記事が載せられている。これによると、明治十六年(一八八三)三月、橘隆庵・平原元琳・飯田貞庵・三浦克造等の門人により、業広の墓碣建設が計画されている。同年中に建立された墓碣は、巨大な自然石の表面を平らに削り、上方に篆書で「椿庭山田先生墓碣」の八字が、その下方には楷書で二〇行七一七字の碑文が彫られている。

このように大きな墓碣は、共に漢方存続運動を担った浅田宗伯や森枳園等の墓碑と比較しても破格のもので、業広に寄せた門人達の厚い信望が窺い知れよう。墓碣文は森枳園が撰し、書は内田義脩、篆額は嶋田重礼がこれを任じた。撰文にあたった森枳園(立之)は、業広と同じく考証学派の泰斗・伊沢蘭軒門下五哲の一人である。彼は業広の最も親しい友人だったばかりでなく、学術上終生のライバルでもあった。枳園等による一連の古本草復元の偉大な業績は現代の中国でも高い評価を得ているが、この枳園が撰文しただけに、七一七字の碑文は業広の事蹟と業績を簡潔にまとめた名文である。

ところで現在、業広の墓地を唯一管理している山田家のご子孫・直井輝子氏の談では、戦前の地所は現在よりはるかに大きかったらしい。戦後になって管理の都合上、現在の大きさにその地所を縮小したという。安西氏の調査(4)した戦前は業広の墳墓以外に、業精の夭逝した二男子(一人は名を昌仙、一人は無名)等の墓石もあったらしい。現在、業精を含めそれらの遺骨は一括して業広の墳墓に納められているが、その一部は墓地を縮小する際、山田辰一氏により小平霊園に移されたらしい。また高崎市の長松寺には業広までの三代が高崎藩に藩医として仕えた山田家先祖代々の墓もあったが、戦後に整理を受け現存しないという。

以上の如く蓮光寺の墓碣は、山田業広の事蹟と家系の全体を現代に伝える最も貴重な資料である。だが一世紀の歳月を経た現在、図1(昭和九年以前採拓)の如き明瞭なものは望み得ない。したがって今後の墓碣の風化を考慮し、今ここにその全文と現代語訳を録して後世の参考の資としたい。

〔原文〕

椿庭山田先生墓碣先生名業広、字子勤、通称昌栄、椿庭其号也。在原姓業平四世之孫、師信為大和国山辺郡山田岩掛城主、因以山田為氏。至二十一世師美、始以医為業、其子秀宗仕高崎侯、為侍医。其子由継父祖業、為高崎藩医長、娶同藩深井氏女、生三男四女、先生其長也。以父患{ヤマイダレ+音}風故年十七以医仕、食禄二十五口。先生初就朝川善庵、修儒学、後学漢方医術于伊沢蘭軒。蘭軒歿後、従多紀{サイ}庭、又受痘科秘訣于池田京水。天保八年丁酉、開業於江戸本郷春木町。弘化三年丙午移于弓町、安政四年丁巳五月、幕府命為医学館講師。文久二年壬戌正月、謁将軍徳川家定公、慶応元年乙丑、請藩致仕。明治元年戊辰四月、転居于高崎、五月高崎侯命為一等侍医兼政務参謀周旋局総裁、医政一皆出于先生。二年己巳十二月、為医学校督学。三年庚午十一月、藩政改革、更命為医学大教授。四年辛未五月、廃藩令下、諸局解官、七年甲戌再来居于本郷。十一年戊寅十月、及門相議、請官開医院于神田五軒町、名曰済衆病院、推先生、為院長。十三年庚辰三月、開演説会于院内、号曰温知社。蓋漢医演説、以此社為嚆矢。是歳十月、拝診皇子明宮凡月余、毎進御薬方。十四年一月廿日夜、忽発{ヤマイダレ+非}、喘息不止、百治無験、三月一日卒捐館。距生文化五年十月、享年七十四、吁嗟悲哉。先生屡遇諸侯聘、毎奏偉勲、以故小諸、福山、棚倉三侯賞賜月俸。及門弟子凡三百名、著書三十八部、一百六十三巻、医経、経方皆有注釈。至金匱一書終身精力所在、先賢未発説為不尠矣。其為人也、篤実謹厚、沈黙寡言、不与人争論。有人犯以暴言者、則先生莞爾而不怒。其為論説也、不好奇説、専以正大明確為旨。如仲景六経病与素問同為経府両病者、適与余宿攷符。其言曰、仲景序中已引素問、而其書中六経与経義乖、則序文為非仲景筆而削之乎。若以序為仲景筆、則云仲景六経与素問不同者、有何確拠而言之耶、是洵為千古不朽之論。其他医案弁論、不遑枚挙。娶同藩大沼氏女、生三男四女、長男夭、次業精嗣家。先生性不喜虚誉、故今以其在高崎所詠春日詩代銘。

家在青山緑水辺 図書千巻事鑽研

梅花未謝桃花綻 恰好東風二月天

明治十六年三月 辱知森立之撰 正六位嶋田重礼閲并篆 内田義脩書 井亀泉鐫

〔現代文〕

先生の名は業広、字は子勤、通称は昌栄といい、椿庭(ちんてい)は先生の号である。その祖先は在原の業平である。そして業平四世の子孫である師信は、大和国山辺郡山田岩掛の城主となった。これより以降山田氏を称した。

師信より二十一世の師美から医業を行うようになり、その子秀宗は高崎藩主の侍医となった。さらにその子の由之も父の医業を継ぎ高崎藩の医長となり、妻には同藩深井氏の娘を娶り、その間に三男四女をもうけた。業広先生はその長男である。先生の父由之は{ヤマイダレ+音}風(言語障害を伴う中風の類)を患ってしまったので、先生は十七歳で医業を継いで当主となり、食禄二十五口を受けた。

先生は初め儒学を(山本北山門下の)朝川善庵(一七八一~一八四一)について修め、後に漢方医術を伊沢蘭軒(一七七七~一八二九)に学んだ。伊沢蘭軒の没後は多紀元堅(一七九五~一八五七)に従い、また痘科の秘訣を池田京水(一七八七~一八三六)より受けた。

天保八年(一八三七)江戸本郷春木町にて開業し、弘化三年(一八四六)弓町に移転した。

安政四年(一八五七)五月、幕府の命を受け江戸医学館の講師となり、文久二年(一八六二)の正月には将軍徳川家定公に拝謁。

慶応元年(一八六五)、高崎藩に願い出てその職を辞し、明治元年(一八六八)四月には高崎に転居する。

その年五月、高崎侯の命により一等侍医と政務参謀周旋局の総裁を兼任、医療行政は全て先生によってなされた。明治二年(一八六九)十二月、高崎藩医学校の督学となり、翌三年(一八七〇)十一月に藩政が改革されると医学大教授に任ぜられる。明治四年(一八七一)五月に廃藩の命が下り、諸官とともに先生もその職を解かれた。明治七年(一八七四)、先生は再び上京して本郷に居を構えた。

明治十一年(一八七八)十月、先生の門下は相議して神田五軒町に医院の開設を役所に申請し、これを済衆病院と名づけ、先生を推してその院長とした。

明治十三年(一八八〇)三月、先生は済衆病院で演説会を開き、この会を温知社と命名した。漢方医のこのような演説会はこの社を嚆矢とする。当年の十月、先生は明宮皇子(後の大正天皇)を拝診、以降おおよそ一ヶ月余りにわたって投薬した。

明治十四年(一八八一)一月二十日の夜、先生は突然に{ヤマイダレ+非}(麻痺性疾患・中風の類)を発して、喘息止まず、あらゆる治療も効験なく、三月一日ついになくなられた。文化五年(一八〇八)十月に生まれ、享年七十四だった。ああ、何と悲しいことか。

先生は臨床手腕に優れ、しばしば諸侯の招聘を受けては偉勲を奏し、小諸・福山・棚倉の三侯よりは月俸を賞賜されていたほどである。

先生の門人はおおよそ三百名、著書は三八部一六三巻、医経(『素問』『霊枢』『難経』)と経方(『傷寒論』『金匱要略』)には全て研究・注釈がある。とりわけ『金匱要略』の一書に至っては先生が終身の精力を注いで研究したところで、先賢未発の説が少なくない。

先生の人となりは篤実謹厚、沈黙寡言、人と争論することなく、暴言を吐く者に対しても、ほほえんで怒ることはなかった。

先生は論説するにも奇説を好まず、専ら正大明確を旨としていた。たとえば先生は、張仲景のいう三陰三陽病は、『素問』熱論の所説と同様に経病と腑病をなすと論じている。これは完全に私(森枳園)の宿考と一致している。また次のようにも述べている。

「張仲景は『傷寒論』の序ですでに『素問』の名を引いている。もし『傷寒論』中の六経(三陰三陽病)と『素問』熱論のそれが同義ではないとするならば、この序文は仲景のものではないとして削去することができるだろうか。そして序文を仲景の書いたものとするならば、『傷寒論』の六経と『素問』のそれが異なると言う者は、何の確実な根拠があってそれを論証できるだろうか」、と。これはまことに千古不朽の論である。その他、先生の治験案や考証・医論は枚挙にいとまがないほどである。

先生は同藩大沼氏の娘を娶り、その間に三男四女をもうけている。その長男は早世したが、次男の業精が家業を継いだ。先生は虚誉を喜ばない性格だったので、今は先生が高崎在住時に詠ぜられた春日と題する詩を以て銘に代えたい。

家は青山緑水の辺に在り 図書千巻鑚研を事とす

梅花未だ謝らずして桃花綻ぶ 恰も好し東風二月の天

以上が墓碣文の現代語訳である。さて本文にはいくつかの嫌疑点がある。これを正す前に、いま一つ業広と業精の事蹟を記した資料を挙げておきたい。本資料は明治二十五年出版の『明治医家列伝』(8)に収められた「山田業精先生之伝」である。当時は山田業精が、まだ盛んに『和漢医林新誌』や『継興医報』に投稿していた時期なので、編者が直接業精に取材してこの伝を著したものと思われる。形式は墓碣文に類似するが、それと相異する点や、言及されていなかった記述も少なくない。『明治医家列伝』も現在は稀覯書であるので、以下「山田業精先生之伝」の全文を収録し、諸賢の参考に付したい。

山田業精先生之伝

先生ハ嘉永三年十月十日ヲ以テ江戸本郷弓町ニ生ル幼名千太郎卜云フ後チ元昌、秀俊、業精卜改ム字ハ子勤、静斎卜号ス幼ヨリ家庭ノ教ヲ受ケ長スルニ及ンデ幕府ノ士杉原平助及ヒ碩儒芳野金陵ノ門ニ遊ヒ和漢ノ学ヲ攻メ且ツ医道ヲ家君椿庭翁ニ学ブ其ノ祖先ハ在原業平ニ出ツ二十六世ノ孫政秀ノ時ニ当リ大和国山辺郡山田岩掛ノ城ニ居ル依テ山田ヲ以テ氏ト為ス秀吉ノ為ニ滅サル其子秀次江戸ニ下ル四世ヲ師美ト云フ始メテ医ヲ以テ業トス其子秀宗高崎藩主松平家ニ仕ヘ侍医タリ后三世ヲ業広、字ハ子勤、通称昌栄、椿庭ト号ス即チ先生ノ父君ナリ業広君幼ヨリ学ヲ好ミ朝川善庵ニ就キ経史百家ノ書ヲ読ミ側ラ医道ヲ家君ニ受ク当時業ニ出藍ノ誉アリ年十三ニシテ世子ノ侍読ニ挙ラル十七歳ニ及ンデ由之君全身不逐ニ罹リ言語蹇渋公務ニ服スル能ハス翁因テ其家ヲ継グ業広君性最モ孝順忠直ニシテ内ハ以テ能ク父母ニ事ヘ看護療養至ラサル所ナク出テヽハ以テ其君ニ仕ヘ勤勉毫モ惰ルコトナシ而シテ翁兄弟七人アリ二十五人口ノ俸禄以テ一家ヲ養フニ足ラス故ニ業務ノ余暇時ニ或ハ筆耕手芸夜以テ日ニ継キ刻苦艱酸家族ノ糊途ニ充テシト云フ然モ翁ハ此困迫ノ際ニ立チ毫モ屈セス益医道ヲ研磨シ年十九ニシテ伊沢蘭軒ニ従ヒ医学ヲ学ヒ蘭軒没シテ後チ多紀{サイ}庭ニ従フ又種痘術ヲ池田京水ニ受ク天保八年丁酉業ヲ本郷春木町ニ開ク弘化三年丙午弓町ニ移ル安政四年丁巳幕府命シテ医学舘ノ講師トナス文久二年壬戌正月将軍家定公ニ謁ス慶応元年乙丑藩ニ請フテ致仕ス明治元年戊辰四月高崎ニ転居ス侯命シテ一等侍医兼政務参謀周旋局総裁トナス仝二年十二月医学校督学トナス三年十一月更ニ医学大教授トナス四年五月廃藩置県ノ令下ルヤ翁又其官ヲ解カル七年甲戌再ヒ東京ニ出テ本郷ニ住ス明治十一年西洋医法ノ盛ニ行ハレ漢法(ママ)ノ正ニ廃セントスルヲ慨キ翁ハ同志者卜相議リ官ニ請フテ医院ヲ神田五軒町ニ開ク名ケテ済衆病院ト云フ翁ヲ推シテ院長トナス十三年三月翁自ヲ奮フテ温知社ナルモノヲ院内ニ起シ演説会ヲ開キ漢医道ノ将ニ倒ントスル者ヲ振起ス爾来和漢医学講習所ヲ創立シ漢方ノ再興ヲ謀ル是歳十月皇子明宮参拝診ヲ命セラレ凡ソ月余尚薬ノ事ヲ典トル而シテ翁遂ニ明治十四年三月病ヲ以テ逝ス寿七十四惜ム可シ翁ハ又屡々諸侯ノ聘スル処トナリ献策スル所太多シ故ニ小諸、福山、棚倉ノ三侯ハ特ニ月俸若干ヲ賜フ翁ハ会テ以為ラク我医経々方ノ註釈正シカラス後進ヲ誤ルコト多キヲ慨シ業務ノ余暇夙夜筆硯ニ従事シ遂ニ数年ヲ経テ其註釈ヲ完備セリ又翁ハ深ク経史ニ通シ最モ古注ヲ尊ヒ常ニ十三経註疏ヲ精研ス故ニ医藉ヲ註スルヤ又必ラス古ニ遡リ之ヲ引証セリ故ニ王冰ヲ本トシ素問次註集疏廿四巻ヲ著ハシ成無己ヲ本トシ註解傷寒論義疏十一巻ヲ著ハシ滑伯仁ヲ本トシ難経本義疏五巻ヲ著ハセリ翁ハ常ニ古書ヲ蒐集スルヲ好ミ各書肆ニ就キ書冊ヲ購求シ積ンテ室内ニ充ツルニ至ル然ルニ弘化三年丙午祝融ノ禍ニ罹リ蕩然トシテ灰燼ニ附ス然レモ翁ハ尚其志ヲ改メス更ニ漸ヲ以テ書冊ヲ蒐集シ積ンテ三百余函ニ至ルト云フ翁ハ躬行履践倹素木訥ヲ以テ其身ヲ処シ又子弟ヲ教導スル浮華虚飾ヲ用ヰス是ヲ以テ生徒皆篤実正直其医道ニ通スルモノ三百人ノ多キニ達スト云フ翁常ニ業精先生ニ説テ曰ク方今西洋ノ医学漸ク盛ニ行ハレ漢医道随テ将ニ衰ヘントス抑医道ハ固ヨリ人生ヲ済フヲ以テ要トナス故ニ漢洋二道偏択スヘカラス然レモ我国風土欧州ト隔絶シ衣食住亦随テ異ナリ余熟々世間ヲ通観スルニ洋医ハ外科ニ長シ漢医ハ内科ニ長ス吾家ハ世々内科専門ヲ以テ業トス汝慎デ忘ルヽ勿レ古人曰ク窮当益堅ト千古ノ金言ナリ後必ラス余カ言ノ誣ラサルヲ知ラン鳴呼翁ノ如キハ能ク其道ヲ知ルモノト云フ可シ翁弱冠ヨリ侍医トナリ六世ノ君ニ奉侍シ典薬静療ノ事ニ任ズル殆ント五十年其間誕生ノ御子十余人皆二三歳ニシテ吐乳癇発為メニ逝去セラル都テ名医来テ診ヲ為スモノ数十人攻補寒熱ノ剤至ラサル所ナシ而シテ遂ニ寸効ナシ一日国老田中某翁ヲ呼デ曰ク今ヤ内室側室共ニ妊娠ナリ然レモ出産ノ後ハ又必ラス吐乳癇発ノ症ヲ発シ玉フコト知ル可シ奉侍ノ医十余人救治ノ策ナクシテ可ナランヤト翁答ヘテ曰ク因循ノ旧習ヲ改メ家臣ノ内ニ預ケ玉フ則チ某必ラス之ヲ養育生成シ奉ル可シト矣田中某之ヲ藩侯ニ告ク侯之ヲ諾シ玉フ依テ誕生ノ後チ家臣ニ預ケ玉フ翁之ニ奉侍シ曽テ考フル所ノ吐乳発癇論ニ拠リ之ヲ養育ス果シテ其見ル所ニ背カス爾来五人ノ御子皆ナ恙ナク生長セラルト云フ翁ノ卓見亦以テ徴ス可シ翁著書アリ素問、難経、傷寒論、医経等経類十二部百冊伝記ニ属スルモノ扁倉伝、集解類六部十一巻、雑著薬性古義、修治古義、医学管錐、蘭軒医話、焦尾雑記等二十部七十巻合セテ三十八部百八十一巻ニ至ルト云フ翁ハ平素経史ヲ好ミ最モ古注ヲ尊フ其文章ヲ為ル多クハ古格ニ拠ル詩亦古体ヲ尊ヒ唐宋ヲ宗トス今其一二ヲ左ニ揚ク

雨後対山

誰知桑海須曳改 月夕花晨意未閑 雨霽南軒風淡々 千般心事属青山

春日

家在青山緑水辺 図書千巻事鑽研 梅花未謝桃花綻 恰好東風二月天

先生翁ノ箕裘ヲ継ギ益此道ノ興復ヲ謀リ能ク其業ニ勉ム家門愈隆盛ヲ極ム是ヨリ先キ先生ハ明治維新ノ候政府大学東校ヲ下谷ニ設クルヤ藩命ヲ以テ之ニ入ル石黒忠直其他ニ従ヒ西洋医道ヲ学フ乃チ物理、化学、解剖、生理ノ各科ヲ究ム居ルコト二ヶ年余稍其道ニ通ス然レモ漢洋二道ハ其基ク所自ラ分岐スルコトナキニアラス故ニ今其術ヲ行フ専ラ其信スル所ノモノニ就キ之ヲ行フト云フ客年帝国医会ノ開設アルヤ先考ノ遺旨ニ因リ又大ニ尽力スル所アリ先生ハ性質樸直ニシテ敢テ浮華虚飾ヲ用ヰス其患者ニ対スル懇切丁寧能ク其治術ヲ勉メ為メニ幸ヲ受クルモノ多シト云フ

さて当「業精先生之伝」を「椿庭山田先生墓碣」文と比較してみると、業広の治験および山田業精についての記述が付加されている以外、以下の諸点において詳細であり、また相異している。

①家系の記載において業広の曽祖父、師美以前が相当に異なっている。

②伊沢蘭軒に師事する以前の様子が詳しい。十三歳で世子の侍読に挙げられたこと、父の由之が病に臥した以降の生活苦の様子などである。

③医経・経方に注釈を施した理由が記されている。

④業広は経史を好み、また古注を最も尊び、医書も古注本に基づいて注釈を行ったこと。彼の文章や詩も古体に倣っていたこと。

⑤古書蒐集を好み、一度火災で烏有に帰しながらも、その後三百余函もの書籍を所蔵していたこと。

⑥西洋医学に対し、ある面で漢方と同等の価値を認めていたこと。

⑦業広の著書を医経・経方の経類、および伝記類・雑著類に三分し、代表書名と各類別の部数と巻数を挙げている。そしてこの巻数が「墓碣」文と異なる。

以上七点の内容から推すと、この業精伝は編者が業精の口述又は自筆した資料を基にしていることはまず疑いない。したがって墓碣文との相異点では、本資料の内容の方が信憑性も高いと思われる。しかし安西氏(2)や大塚氏(5)がすでに指摘された如く、明治十二年の温知社設立を、墓碣文も業精伝も明治十三年と誤記している。したがってある面で後者は前者の記載をそのまま引用しているので、後者の全文が正しいわけでもないだろう。

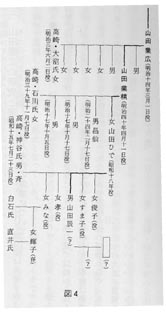

(二)山田氏家系とその末裔

安西氏の報告(4)によれば、昭和二十九年当時、東京都北区浮間に山田業精の孫である山田辰一氏宅があり、そこで安西氏は山田家の過去帳を見ている。筆者も最近、山田業広の末裔の捜索を行ったが、山田辰一氏およびその子孫を見いだすには至らなかった。浮間の旧家で郷土史研究家である清水氏、また山田家傍系の子孫で、現在東京都荒川区東日暮里に在住される悠玄亭玉介氏(一九九四年没、八十六歳)夫人の直井輝子氏の話では、山田辰一氏は夫人と子供に早逝され、二度目の夫人との間に子供があったかは明確でないらしい。これら安西氏の報告と直井夫人の話を総合してみると、その家系は次のようになる。

安西氏の報告(4)によれば、昭和二十九年当時、東京都北区浮間に山田業精の孫である山田辰一氏宅があり、そこで安西氏は山田家の過去帳を見ている。筆者も最近、山田業広の末裔の捜索を行ったが、山田辰一氏およびその子孫を見いだすには至らなかった。浮間の旧家で郷土史研究家である清水氏、また山田家傍系の子孫で、現在東京都荒川区東日暮里に在住される悠玄亭玉介氏(一九九四年没、八十六歳)夫人の直井輝子氏の話では、山田辰一氏は夫人と子供に早逝され、二度目の夫人との間に子供があったかは明確でないらしい。これら安西氏の報告と直井夫人の話を総合してみると、その家系は次のようになる。

山田業精には三男一女があったが、男子は皆夭逝している。唯一の娘「ひで」氏には高崎の神谷家から斉(ひとし)氏が養子に迎えられ、一男四女をもうけている。斉氏は当時の「二六新報」の記者だった。各地の図書館に数多く散見される「九折堂山田氏図書之記」の印記がある山田家旧蔵書のうち、購入年が明らかなものは大正初期から昭和初期にかけてが大部分である。このことから厖大な山田家蔵書と業広・業精の稿本は、業精の没後斉氏の代に手放されていったと推測されよう。これは斉氏の長女である白石みな氏が、生前その娘である直井(旧姓白石)夫人に語っていたこととも符合する。アメリカの国会図書館所蔵(C141.76 L621n Copy2)の『本草彙言』(清順治二年1645有文堂刊本)には、「九折堂山田氏図書之記」の蔵印記がある。

業精の娘ひで氏は、晩年自分の代に家伝の品々を手放してしまったことをひどく気に病んでおり、これだけは人に渡さないと家系譜の如きものを何時も肌身離さなかったという。山田辰一氏はこのひで氏と斉氏の三番日の子である。安西氏が辰一氏宅で見た過去帳は、山田業広以下斉氏までの代しか記されてはおらず、恐らくはひで氏の手になるものであり、彼女が片時も手放さなかったといわれるものだろう。

山田業広から現代までの家系を、直井夫人の話と安西氏の報告により系図を作成してみた。これを図4に示す。

次に山田家の祖先・在原業平から山田業広に至る系図を、「椿庭山田先生墓碣」文からと「山田業精先生之伝」から作成してみた。前者を図5に、後者を図6に示す。

さてこの系図5と6の相異は如何に理解したらよいだろうか。まず問題なのは一世、二世のかぞえ方だろう。墓碣文では初めて医を業とした師美を、「二十一世師実に至りて…」とだけいっている。これでは先祖の在原業平から二十一世なのか、それとも業平の四世で山田岩掛城主となった山田師信より二十一世なのか判然としない。だが「業精先生之伝」では、「其子秀次江戸ニ下ル、四世ヲ師美ト云フ」とあり、この師実の四世は業平からでもなく、政秀からでもなく、前後から明瞭に秀次からの四世であることが分る。つまりこの書き方に従うならば、墓碣文の師美は、師信から二十一世であることになる。したがって図5・6では世代数を全て先祖業平からに置き換えて記した。またこう考えないと九世紀中頃の在原業平から十九世紀後半の山田業広までの一千年余間に、図5では二十四世代となり、少々無理が生ずるからである。この意味では、業平から業広まで三十三世代の図6に妥当性があるといなくもない。

だが高崎市の長松寺にあった山田家代々の墓が整理されてしまった今、この系図の一部すら確かめるつてはない。ともあれ業広以前では、高崎藩侍医となった以降の秀宗~由之は正確と考えてさしつかえはないだろう。

ちなみに業広に師事し、温知社社員でもあったた和田泰庵(一八四七~一九二七)のご子孫は神奈川県愛甲郡愛川町で現在も医業を営まれておられ、当家には業広・業精からの書翰や温知社関連の文書も少なからず保管されている(平成二三年八月、北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部「特別展/和田泰庵―近世相模角田村の名医」パンフレットより)。

三、山田業広の研究と著作 -その前人未到の偉業について-

(一)著述姿勢

山田業広に夥しい著作があることは、墓碣文等により、一部の間で以前から知られていた。しかしその中で版に付されたものは『経方弁』の僅か一書、数百部だけである。そのうえ本書は業広が三十数歳の若年時に著したものにもかかわらず、四十年も経た明治十二年になって周囲の強い推挙からやっと出版に同意するという異例さであった。またその内容も、浅田宗伯(9)や龍野一雄氏、寺師睦宗氏(10)等古今の大家が賞賛を惜しまないほどなのである。

業広の先師伊沢蘭軒は、「(多紀)元簡ほどの者でも書物を著せば人を誤ることがある」と述べ、著述を好まなかった(11)。しかし業広は墓碣に「著書三十八部、一百六十三巻、医経・経方にはみな注釈がある」と記されているように、著述を好まなかったわけではない。

一方、業広の性格は「篤実謹厚、沈黙寡言、人と争論せず」「奇説を好まず、専ら正大明確を以て旨となす」「先生性虚誉を喜ばず」と墓碣文で森枳園に評されている。そして業広は自著『傷寒論義疏』の叙(12)で著述経過を述べた後、「故に未だ敢て之(『傷寒論義疏』)を大方に示さず、特(た)だ帳中に蔵し、以て及門の質疑に備うるのみ」と著述の目的を語っている。晩年、業広最後の大著となった『医学管錐』序でも同様のことを述べている(13)。

後述することになるが、業広は古典や医学の要点だけを分りやすく説明する類の書は著しておらず、概ねは自己の研究課程で累積したものをまとめた形式となっている。つまり彼は、あくまでその学術を子孫や門下に伝えるだけのために、その研究成果を撰輯して書としたのであり、これを世に問い名誉を得たり、初学者に誤解を与えたり、無意味な議論にまき込まれるのを好まなかったのだろう。

漢方凋落の気配が濃厚になってきた時期に、比較的入門書的性格を備えた『経方弁』だけが出版され、他の著作が広く人々に知られなかった理由はここにあると筆者は考える。

かつて大塚敬節氏は山田業広の著作目録を発表されている(5)(14)が、その後中国や各地の図書館から新たに発見された書も多い。そこで、著者の調査と各図書目録(15)、および自筆稿本(16)等の記載に基づき、業広の全著作を成立年順に配し、考察の端緒としてみよう。

(二)著作年とその所在

成年(序跋年) |

書名 |

巻冊 |

所在 |

その他 |

天保5年(1834)27歳 |

金匱要略類方 |

一冊 |

東北大狩野 |

自筆(98年オリエント出版影印) |

蘭軒随筆 |

一冊 |

杏雨 |

未見 |

|

天保8年(1837)30歳 |

金匱要略私考 附幼々新書引用書目 |

一冊 |

東博 |

自筆(98年オリエント出版影印) |

天保9年(1838)31歳 |

椿庭随筆 |

一冊 |

慶大富士川・国会・九大 |

自筆、国会本は業精写(文久4写)、九大本は椿町随筆で岡直の請いによる明治27年の業精写 |

天保10年(1839)32歳 |

蘭軒医(遺)話 |

一冊 |

東大鶚軒 |

附余録、未見 |

東北大狩野 |

〃、自筆 |

|||

慶大富士川 |

天保十写、未見 |

|||

九大 |

明治写、未見 |

|||

天保11年(1840)33歳 |

傷寒類方弁書 |

一冊 |

京大富士川 |

(82年名著出版、98年オリエント出版影印) |

経方弁医書秘方 |

(98年オリエント出版影印) |

|||

天保12年(1841)34歳 |

椿庭雑攷 |

一冊 |

京大富士川 |

自筆 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

||

天保13年(1842)35歳 |

九折堂雑記 |

一冊 |

東博 |

未見 |

天保14年(1843)36歳 |

段長補短記 |

一冊 |

東北大狩野 |

慶応四・森約之の識語あり |

温(瘟)疫論札(剳)記 |

二冊 |

京大富士川 |

文久三跋 |

|

杏雨・早大 |

||||

1冊 |

九大 |

慶應3年倉俣三折於九折堂筆写本、および飯島貞庵講而完成旧稿の明治13年業精自筆本(書末に業広の書き入れ) |

||

弘化2年(1845)38歳 |

購典録 |

一冊 |

旧三井鶚軒 |

(現所在不明) |

雑記 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆、未見 |

|

弘化3年(1846)39歳 |

(椿庭)薬室便蒙 |

一冊 |

個人蔵 |

|

弘化4年(1847)40歳 |

傷寒論釈詞 |

一冊 |

京大富士川 |

自筆、業精書き込みあり |

古方運用雑録 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

|

東大鶚軒 |

未見 |

|||

嘉永2年(1849)42歳 |

傷寒雑病論類纂(又名:二経類纂) |

33巻35冊 |

京大富士川 |

自筆(98年オリエント出版影印) |

| 4巻5冊 | 九大 | シ-176 | ||

3巻3冊 |

上海中医薬大図書館 |

門下源淳安政2年節略写、伊沢酌源堂旧蔵 |

||

薬性(漢唐方加減)古義 |

三冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

|

金匱玉函経提要 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

|

嘉永3年(1850)43歳 |

傷寒論札記 |

一巻二冊 |

東北大狩野・九大・杏雨 |

九大本は自筆(84年名著出版、98年オリエント出版影印) |

金匱要略札記 |

一巻三冊 |

中医研 |

自筆(84年名著出版影印) |

|

東大鶚軒・杏雨 |

(98年オリエント出版影印) |

|||

嘉永4年(1851)44歳 |

治痘方 |

一冊 |

東大鶚軒 |

自筆、未見 |

九大 |

「九折堂丸散常用録」所収 |

|||

東北大狩野 |

未見 |

|||

篠木弘明氏蔵 |

門人写?95年9月27日に高崎市露店にて購入 |

|||

医学守株 |

一四冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

|

一一冊 |

東北大狩野 |

業精代筆、巻一欠 |

||

各症原始録 |

一冊 |

九大 |

未見 |

|

傷寒論義疏 附注解傷寒論音義 |

一二冊 |

現存未詳、旧満州医大蔵 |

||

(又1冊本) |

(98年オリエント出版影印) |

|||

嘉永6年(1853)46歳 |

椿庭雑録 |

二冊 |

慶大富士川 |

|

黄鍾録補遺 |

二巻二冊 |

京大富士川 | 刊本の黄鍾録に補遺を自筆記入 |

|

安政5年(1858)51歳 |

金匱要略集注 |

三巻五冊 |

中医研 |

自筆、序は文久三年(84年名著出版、98年オリエント出版影印) |

安政6年(1859)52歳 |

金匱要略注解 |

一冊 |

九大・キ-154 |

未見(上野業広写) |

傷寒論解読 |

一冊 |

九大 |

未見 |

|

文久元年(1861)54歳 |

弥綸集 |

三冊 |

九大 |

自筆、未見 |

文久2年(1862)55歳 |

九折堂丸散常用録 |

一冊 |

東博 |

文久二年写、未見 |

九大 |

治痘方と合冊 |

|||

慶応元年(1865)58歳 |

医事小言補正 |

一冊 |

京大富士川 |

自筆、(一九七九・名著出版覆刻) |

杏雨 |

附小引 |

|||

慶応2年(1866)59歳 |

皇朝諸家治験集要 |

三巻一冊 |

京大富士川 |

自筆 |

九大 |

凡例に「起草于弘化丁未孟春」。奥書に「椿庭山田先生著/于時慶應二丙寅九月写之于/江戸本郷九折堂/倉俣三折謹書/于時十有八歳」。 |

|||

医経声類 |

三巻三冊 |

慶大富士川 |

自筆第一稿・慶応二序・二冊 |

|

京大富士川 |

自筆第二稿・慶応四跋(87年オリエント出版影印) |

|||

慶応3年(1867)60歳 |

福山旅中日記 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

明治2年(1869)62歳 |

扁鵲倉公伝集解 |

二冊 |

文教大学越谷図書館池田文庫 |

自筆(同年序、但し嘉永5年草稿、万延元年江戸医学講義時清書) |

医経訓詁 |

九巻九冊 |

京大富士川 |

自筆 |

|

明治4年(1871)64歳 |

医学心得方大略 |

一冊 |

慶大富士川 |

写、同文を「温知医談」第一号にも収録する |

明治5年(1872)65歳 |

焦尾雑記 |

一冊 |

九大 | 明治26(1893)写 |

京大富士川 |

自筆 |

|||

慶大富士川 |

自筆 |

|||

証類本草序例箋注 |

三冊 |

国会 |

自筆 |

|

金匱玉函経証治総例箋注 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆(98年オリエント出版影印) |

|

医緩医和医案攷証 |

一冊 |

京大富士川 |

自筆 |

|

千金要方読書記 |

三巻三冊 |

国会 |

自筆「九折堂読書記」所収(一九八二・名著出版覆刻) |

|

千金方読書記諸説索引 |

一冊 |

東大鶚軒 |

自筆 |

|

千金雑攷 |

一冊 |

東大鶚軒 |

自筆 |

|

千金方薬品解 |

一巻一冊 |

東大鶚軒 |

もと千金方薬名攷を朱筆で改名、自筆 | |

杏雨 |

自筆 |

|||

明治6年(1873)66歳 |

外台秘要剳(読書)記 |

二巻二冊 |

国会 |

自筆 |

九大 |

「外台秘要札記」に作る |

|||

外台秘要引用書目 |

一巻一冊 |

杏雨(附:外台秘要所載名) |

自筆(S13弘文荘目の業広著作をS15伊藤篤太郎転録→S18井上書店より杏雨購入) |

|

九大 |

業精筆 |

|||

| 外台採輯方 | 三冊 | 九大 | 自筆 | |

| 外台秘要筆録 | 1冊 | 九大 | カ-032、九折堂の印記あり | |

| 外台秘要薬品解 又名 薬品攷、薬名捷見 | 一冊 | 杏雨 | 自筆(収蔵経緯は同上) | |

| 東大鶚軒 | もと外台秘要薬品攷、明治5自筆草稿 |

|||

修治古義 |

一一巻八冊 |

京大富士川 |

自筆 |

|

素問次注集疏 |

二四巻二〇冊 |

東大鶚軒 |

自筆(87年オリエント出版影印) |

|

明治7年(1874)67歳 |

難経本義疏 |

五冊 |

中医研 |

自筆 |

九折堂読書記傷寒論 |

二冊 |

国会 |

業精代筆(一九八二・名著出版覆刻) |

|

九折堂読書記金匱要略 |

三冊 |

国会 |

業精代筆(一九八二・名著出版覆刻) |

|

傷寒論攷異 |

二巻一冊 |

九大 |

業精代筆 |

|

金匱要略攷異 |

二冊 |

米・国立医学図書館 |

自筆 |

|

かたわ男の説 附:瞻瞻小言 |

1冊6丁 |

某古書店 |

16万円 |

|

明治8年(1875)68歳 |

吹毛・嘗試 |

一冊 |

慶大富士川 |

業精代筆 |

犬傷方論 |

一冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

|

医学管錐総目 |

一冊 |

慶大富士川 |

業精代筆 |

|

医学管錐(内集) |

一七巻一一冊 |

慶大富士川 |

自筆 |

|

医学管錐外集 |

12巻12冊 |

慶大富士川 |

自筆、一部業精の筆あり |

|

7巻12冊2帙 |

九大 |

明治28-30年に岡直門下写、岡氏朱校 |

||

明治12年(1879)72歳 |

経方弁 |

一冊 |

杏雨・中医研等 |

活字本、「傷寒類方弁書」に「金匱要略諸方弁」を後付(一九八二・名著出版覆刻) |

同上年 山田業精編 |

注解傷寒論可不可篇義疏 |

(98年オリエント出版影印) |

||

明治13年(1880)73歳 |

紅潤記 |

一巻一冊 |

杏雨 |

山田業広・浅田宗伯・今村了庵が連名、活字本 |

〔成書年不明書〕

書名 |

巻冊 |

所在・その他 |

古方運用拠依 |

二冊(1冊、同付録3巻1冊) |

九大(慶應2倉俣三折写于九折堂)・慶応三写・二冊 |

京大富士川・一冊 |

||

東大鶚軒・一冊 |

||

九折堂丸散方 |

一冊 |

国会 |

九大・業精筆 |

||

| 九折堂丸散常用録 | 1冊 | 九大 |

琢磨閑話 |

一冊 |

個人蔵 |

医学径要 |

二冊 |

京大富士川・自筆 |

形容字鈔録 |

一冊 |

京大富士川・自筆 |

傷寒論攷異 |

2巻2冊 |

九大、98年オリエント出版影印本 |

通言録 |

二冊 |

慶大富士川・自筆第二冊目 |

個人蔵書・自筆第一冊目 |

||

読書径要 |

一冊 |

旧三井鶚軒 |

吐方古義 |

一冊 |

慶大富士川 |

雑稿 |

一冊 |

慶大富士川 |

仮補録 |

4巻4冊 |

九大(巻末に「右假補録四冊山田椿亭氏之所著也借今其原本於令嗣業精氏謄冩一本挿架上 明治廿八年乙未二月 華陰學人岡直義夫」とあり) |

| 一冊 | 慶大富士川・自筆三丁 | |

霊枢講義補正 |

一二巻 |

現存未詳(東京大学附属図書館の山田業広旧蔵『霊枢講義』〔V11-2022。序目・巻1-16・21-24。11冊〕がこれに相当するか) |

(博)採衆方 |

二冊 |

国会五冊 |

九大3巻3冊(業広述・業精撰次) |

||

東大鶚軒・一冊 |

||

医苑 |

四冊 |

慶大富士川・自筆 |

(読)医書存疑 |

二冊 |

京大富士川・自筆第一冊目 |

慶大富士川・自筆第二冊目 |

||

結網録 |

一冊 |

京大富士川・自筆 |

椿庭文稿 |

一冊 |

京大富士川・自筆、業精筆もあり |

九折堂塾規塾中心得方 |

二巻一冊 |

杏雨・自筆 |

諺録 |

一冊 |

慶大富士川・自筆 |

雑稿 |

3冊24万円 |

某古書店 蔵印「九折堂山田氏図書之記」「富士川家蔵本」 |

雑鈔 |

一冊 |

慶大富士川 |

仮補筆記 |

一冊 |

慶大富士川・自筆、大半は森枳園の論 |

儒門事親読書記 |

不明 |

現存未詳 |

| 名物考 | 一冊 | 北里医史研・自筆 |

| 文例 |

一冊 |

北里医史研・自筆 |

| 闘文 |

一冊 |

北里医史研 業広と友人が作文した漢文を相互に斧正しあった文集 |

以上の書目数を総計してみると、八三種にもなる(84年調査時点)。だが『九折堂読書記』の如く四種の書からなるものや、いわゆる著作には該当しないメモ・ノートの類も、この著作年表には計上してある。またこの年表には挙げなかったが、目録類(15)には『趙人関弓録』(弘化二年写、慶大富土川)や『積{足+頃}録』(同上)の如く、業広の序があるため、彼の著作とされているが、実際は業広が稀覯書を筆写しただけのものもある(静嘉堂文庫に業広手校の『経籍訪古志』が所蔵される等)。したがって事実上、彼の研究著作と呼べるものは、その約半数と見てよいだろう。

以上のうち、現在その所在が不明である書は、『黄鍾録補遺』『儒門事親読書記』『金匱要略攷異』『扁鵲倉公伝集解』『傷寒論義疏』『霊枢講義補正』の六種である。また目録上に記載されてはいるが、各目録作成後の何らかの原因で現存しない疑いのあるものに、『各症原始録』『金匱要略注解』『傷寒論解読』『弥綸集』『傷寒論攷異』(以上九大)、『購典録』『読書径要』(旧三井鶚軒文庫)、『吐方古義』(慶大富士川文庫)の八書がある。今後各図書館の整理が進めば、上掲の幾書かは出現する可能性もあると考える。とくに『(注解)傷寒論義疏』の一書は、業広の多年にわたる『傷寒論』研究を集大成した自信作であるだけに、いまだその現存が確認できないことはまことに残念である。

(2001,5,3注記。以上のうち『金匱要略攷異』『扁鵲倉公伝集解』『傷寒論義疏』『傷寒論攷異』〔『霊枢講義補正』は東大附属図書館の業広旧蔵『霊枢講義』11冊だろう〕が出現し、その所在等は上の表に補記した。なお98年11月に文部省国文学研究資料館試験公開の国書基本データベースで業広の著作を検索した結果を以下に列記する。医苑、医学径要、医学守株、医経声類、医書存疑、医事小言補正、医事小言補正小引、温疫論札記、各症原始録、仮補筆記、仮補録、外台秘要薬品解、九折堂丸散方、九折堂読書記、金匱要略札記、金匱要略註解、金匱要略類方、形容字鈔録、結網録、外台秘要薬品解、皇朝諸家治験集要、購典録、古方運用拠依、古方運用雑誌、傷寒雑病論類纂、傷寒類方辨書、傷寒論解読、傷寒論義疏、傷寒論攷異、傷寒論釈詞、積{足+頃}録、千金雑攷、千金読記諸説索引、千金方薬品解、素問次注集疏、治痘方、椿庭雑攷、椿庭雑録、椿庭随筆、椿庭文稿、通言録、読書経要、博採衆方、弥綸集、蘭軒医話)

前述したが、かつて安西安周氏(2)は業広の著作が国外に流出したのではないか、と危惧されていた。だが現段階で国外にあるのは『金匱要略集注』『金匱要略札記』『難経本義疏』の三書が確認されるだけであり、均しく旧満州医大架蔵書である(15)d)。この中国現蔵本およびその流伝経過は、後述の本書収録三著の解題で報告しよう。

過去多くの先輩諸氏がその散佚を嘆かれた業広の著作は、前掲の如く大部分の所在が確認され、うち幾書はすでに覆刻され、その価値が現代に甦ろうとしている。さらに我々が今とりわけ感謝せねばならぬのは富士川游氏である。現存する業広の著作の約半数は氏の旧蔵書だった。正しく氏の蒐集によりその散佚を免れたといっても過言ではない。

(三)研究過程とその展開

山田業広の著述内容の傾向をその成書年から時代的に区分するならば、以下の三期に概括することができる。

①天保五年から弘化三年

②弘化四年から安政六年

③慶応二年から明治八年

つまり①の前期は『蘭軒医話』や『傷寒類方弁書』に代表される、修学時代の筆記を整理加筆した時期である。②の中期は本格的な医学古典研究の開始期で、その成果として『傷寒論』『金匱要略』に対し、各方面から分析と研究を行ったものが著述されている。③の後期は古典研究の第二段階であり、完成期である。これは中期で築いた『傷寒論』『金匱要略』研究の足場を一層強固にするため、一つはそれを遡る『素問』『霊枢』『難経』等の研究、一つはそれと密接に関連する『千金方』『外台秘要方』等の研究である。また全研究過程で得られたさまざまな考証論文も、当時期に集成されている。

ではこれら研究は具体的に如何になされ、如何なる見解を展開していたのだろうか。それを各時代の代表的著書を通して考えてみたい。

①初期の研究と著述(天保五年~弘化三年)

山田業広は若年時より実直で地味な性格だったらしい。これは森鴎外の名著『伊沢蘭軒』や『渋江抽斎』を読むと、業広や渋江抽斎と同じく伊沢蘭軒の門人で、とかく目立つことの多い森枳園が随所で話題となっているのに対し、業広の名は僅か十回しか出ないことからも首肯できる。

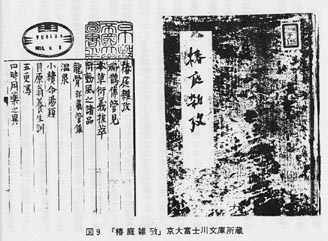

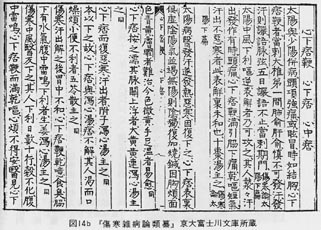

その反面、彼は大変に筆まめで、一々を細大漏らさず備忘録等に認めていた。これには二つのタイプがある。一つは見聞録に類するもの、いま一つは読書記に類するものである。前者を代表するものは『段長補短記』(図7)であり、『温疫論剳記』(図8)や『椿庭雑攷』(図9)は後者に属する。この両種に類する著述は晩年に至るまで数多く、業広の思索や研究の基礎だったと考えられる。

その反面、彼は大変に筆まめで、一々を細大漏らさず備忘録等に認めていた。これには二つのタイプがある。一つは見聞録に類するもの、いま一つは読書記に類するものである。前者を代表するものは『段長補短記』(図7)であり、『温疫論剳記』(図8)や『椿庭雑攷』(図9)は後者に属する。この両種に類する著述は晩年に至るまで数多く、業広の思索や研究の基礎だったと考えられる。

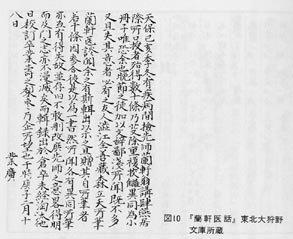

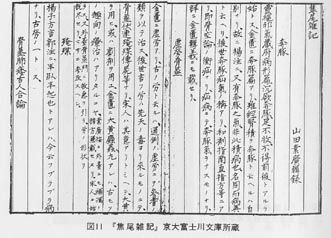

業広は十九歳から二十二歳までの約四年弱、伊沢蘭軒に師事していた(28)。伊沢蘭軒については前述の『伊沢蘭軒』に詳しいが、その学術については業広の『蘭軒医話』(図10)や『焦尾雑記』(図11)、森枳園の『蘭軒医談』や『蘭軒遺稿』を通して概要を窺うことができる。前二者は業広がその講義録を整理したものであり、後二者は枳園が蘭軒没後に出版したものである。『焦尾雑記』と『蘭軒遺稿』には考証方面、『蘭軒医話』『蘭軒医談』には臨床方面の記事があり、蘭軒が考証・臨床の両面で卓越した見識を備えていたことが十分に理解できる。

また『外台秘要読書記』序(『九折堂読書記』所収)では、当時『外台秘要』の講義も受けていたことを述べている。このように、彼は蘭軒下で医経・仲景方・本草ばかりでなく、幅広く素地を養われていた。

また『外台秘要読書記』序(『九折堂読書記』所収)では、当時『外台秘要』の講義も受けていたことを述べている。このように、彼は蘭軒下で医経・仲景方・本草ばかりでなく、幅広く素地を養われていた。

また年代は不明だが、やはり若年時に痘科を池田京水について学んでいた。当時会得した治痘の要方を基に、後年編纂したのが『治痘方』(図12)である。

業広は「余青年深嗜傷寒金匱二書」と、『金匱要略札記』小引の冒頭で語る。彼の青年時代からの『傷寒論』『金匱要略』への強い傾倒は、早くもこの期に『金匱要略類方』(図13)や『傷寒類方弁書』として纏め上げられた。前者は『金匱要略』所収の処方を「桂枝湯類」「麻黄湯類」等の二二類に分類し、各々の処方の証を条文から摘出し、配列したものである。

そうした試みは清・徐霊胎の『傷寒類方』、吉益東洞の『類聚方』によりすでになされていた。しかし前者は『傷寒論』のみについて一二類に分けたものであり、後者は両書の処方とその証を摘出・配列してはいるが、条文の取り扱いに正確さを欠き、また処方を系統的に分類することがなされていない。この両書の不足を補い、処方の証を客観的に考察するための基礎資料とする目的で、業広は本書を編纂したのだろう。嘉永五年(一八五二)には喜多村直寛が同様の目的で『傷寒論』『金匱要略』の処方を一六類に分け、『傷寒雑病類方』を編纂・出版している。業広の『金匱要略類方』編纂は、それに先立つこと一八年だった。

さて『傷寒類方弁書』の序文によると、業広が池田京水に痘科を師事していた頃、京水は弟子に傷寒の方法についての課題を設け、弁論していたらしい。この序を草した天保十一年(一八四〇)に、業広は当時の旧稿十弁論を整理して『傷寒類方弁書』と名づけたようである。現存する清書稿本は、さらにその以降の論十篇が加えられている。明治十二年に本書を骨子として『経方弁』が出版されたことは前述した。この際本書の字句が幾分手直しされ、また五苓散に関する論二篇が刪去されている。恐らくは友人森枳園の所説を参考にした論だからだろう。

この事については寺師氏の労作に詳しい(17)。また『経方弁』で新たに加えられた「金匱要略諸方弁」は、『諺録』(慶大富士川文庫蔵)に「(附録)金匱要略諸方説」として全同文が録されている。『諺録』の編年は不明だが、「…諸方説」が後から朱筆で「諸方弁」に改められていることから、『経方弁』上梓の際に当部分を『諺録』から転録したのだろう。

その他の初期の著述類からも、業広が「随筆」「雑攷」「雑記」と各々分野別に備忘録を作成し、堅実に幅広く基礎資料を蒐集・整理していたことが知れる。彼の『傷寒論』『金匱要略』へのこうした傾倒は、さらに中期に至り数多くの研究書として結実してゆく。

②中期の研究と著述(弘化四年~安政六年)

業広の本期の研究中心は、『傷寒論』と『金匱要略』に置かれていた。彼が両書に本格的にとり組むにあたりまず着手したことは、研究の足場を各面から客観点かつ徹底的に固めることだった。

第一は『傷寒論』『金匱要略』中の語彙の意味を考察するための、「語彙用例索引集」とでも称すべき書の編纂である。そして四年の歳月を費やし、ついに完成させたのが『傷寒雑病論類纂』三三巻三五冊(図14)の大作だった。本書は語彙を一三門八一類に分かち、その用例を『傷寒論』『金匱要略』『金匱玉函経』『傷寒総病論』『傷寒補亡論』『活人書』等から引き纂輯したものである。本書にはあらゆる語彙の出典別用例が一目瞭然に配列され、正しく『傷寒論』『金匱要略』を読む際の座右の書とでもいうべきものである。

第一は『傷寒論』『金匱要略』中の語彙の意味を考察するための、「語彙用例索引集」とでも称すべき書の編纂である。そして四年の歳月を費やし、ついに完成させたのが『傷寒雑病論類纂』三三巻三五冊(図14)の大作だった。本書は語彙を一三門八一類に分かち、その用例を『傷寒論』『金匱要略』『金匱玉函経』『傷寒総病論』『傷寒補亡論』『活人書』等から引き纂輯したものである。本書にはあらゆる語彙の出典別用例が一目瞭然に配列され、正しく『傷寒論』『金匱要略』を読む際の座右の書とでもいうべきものである。

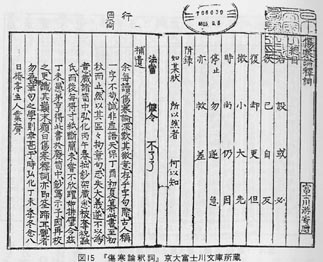

当『傷寒雑病論類纂』を編纂する過程で、業広はまた『傷寒論釈詞』(図15)を著した。本書は清朝考証学者、王引之の『経伝釈詞』(一七九八)を踏襲し、『傷寒論』中に頻出する「若」「設」「或」等の字義を、『傷寒論』中の用例から考察している。こうして業広は一歩一歩、『傷寒論』『金匱要略』を研究するための独自の資料作りを行っていった。

当『傷寒雑病論類纂』を編纂する過程で、業広はまた『傷寒論釈詞』(図15)を著した。本書は清朝考証学者、王引之の『経伝釈詞』(一七九八)を踏襲し、『傷寒論』中に頻出する「若」「設」「或」等の字義を、『傷寒論』中の用例から考察している。こうして業広は一歩一歩、『傷寒論』『金匱要略』を研究するための独自の資料作りを行っていった。

彼は三十歳(天保八・一八三七)の時に、「三十而五経立」の言に倣ってか江戸本郷春木町に開業している。この春木町の所以に、春と木を合字して椿町、のち椿亭、最終的には椿庭と号した。さてこの春木町の家屋が弘化三年の春に火災に遇い、多くの蔵書と草稿が灰燼に帰したことは前述した。当時の焼け残った草稿を後年発見して整理したものが前掲の『焦尾雑記』(図11)で、それゆえに「焦尾」と名づけたのである。『傷寒雑病論類纂』の序文によると、当時焼失してしまった中にはすでに成注『傷寒論』に注釈を加えた草稿もあったらしい(2005,10,18補記:その旧貌を示す『注解傷寒論疏』『注解傷寒論音義』合一冊が近年、長野仁氏により東京国立博物館の蔵書中に発見され、筆者に複写を送って下さった。当書は「徳川宗敬氏寄贈」の印記がある業広以外の筆写本だが、書末に業広の自筆識語があって事情がよく分かるので、以下に全文を転録しておく。「右一冊、北越鈴木順亭所抄出拙著傷寒論注疏中者。弘化丙午之災、拙稿悉為祝融氏所奪。順亭千里郵致其抄本、其厚志実可感謝。因傭手速抄写、以備再挙之期。椿庭」)。この充分な基礎固めなしに行った彼の性急な著述に対し張仲景の霊が怒りを発し、それを焼き尽くしてしまったのだろうと業広は考え、以後『傷寒雑痛論類纂』に代表される基礎研究から再出発したのである。

同時期に、彼は『薬性(漢唐方加減)古義』(図16)を編纂している。本書は仲景方における薬能の古義を考察する目的で、仲景方中の薬物毎に『神農本草経』の記載、次に『傷寒論』『金匱要略』の方後所述の加減法、さらに『千金方』『外台秘要方』所収処方の方後所載の加減法を配したものである。宋の『本草衍義』以降、本草の薬論には大々的に「内経」流の気味論が採用され、薬能に対する考え方が一変してしまう。業広は『傷寒論』『金匱要略』中の薬能の古義が、隋唐代の処方にもまだ遺されていると考えて本書を編纂したのである。

同時期に、彼は『薬性(漢唐方加減)古義』(図16)を編纂している。本書は仲景方における薬能の古義を考察する目的で、仲景方中の薬物毎に『神農本草経』の記載、次に『傷寒論』『金匱要略』の方後所述の加減法、さらに『千金方』『外台秘要方』所収処方の方後所載の加減法を配したものである。宋の『本草衍義』以降、本草の薬論には大々的に「内経」流の気味論が採用され、薬能に対する考え方が一変してしまう。業広は『傷寒論』『金匱要略』中の薬能の古義が、隋唐代の処方にもまだ遺されていると考えて本書を編纂したのである。

吉益東洞も『薬徴』を著し、仲景方中の薬能を追求している。その中には多くの卓見があり、現在に至るも与える影響は少なくない。しかし東洞が薬能考察の資料としたのは、ある一定薬物を含む処方の証であり、けして個々の薬物の効能と完全に同一視できるものではない。そこには、薬物同士が配合される場合の相互作用が無視されているのである。

この欠点を克服し、古代において単味の薬能が如何に考えられていたかを推察・理解する資料として、業広の『薬性古義』は高い価値を有すると考えられる。

彼は同年に『金匱玉函経提要』(図17)も著した。本書は『傷寒論』『金匱要略』の研究に欠くことのできない異本『金匱玉函経』に対し、その記載内容の全体的検討を行ったものである。僅か七葉に論点を箇条書きしたものではあるが、書誌学的内容も含め、その論及は非常に鋭い。彼は後年に、『傷寒論』や『金匱要略』よりも『素問』『霊枢』『千金方』や『本草序例』との関連が濃厚な『金匱玉函経』中の「証治総例」および「方薬炮製」に注釈を施し、これを『金匱玉函経証治総例箋注』としてまとめている。

彼は同年に『金匱玉函経提要』(図17)も著した。本書は『傷寒論』『金匱要略』の研究に欠くことのできない異本『金匱玉函経』に対し、その記載内容の全体的検討を行ったものである。僅か七葉に論点を箇条書きしたものではあるが、書誌学的内容も含め、その論及は非常に鋭い。彼は後年に、『傷寒論』や『金匱要略』よりも『素問』『霊枢』『千金方』や『本草序例』との関連が濃厚な『金匱玉函経』中の「証治総例」および「方薬炮製」に注釈を施し、これを『金匱玉函経証治総例箋注』としてまとめている。

次に彼は『傷寒論』『金匱要略』の各条句に対し、現伝古典と比較・対合してその関連と来源を明らかにすることから、内容検討の客観的尺度の一つを考察する作業にとりかかった。その執拗なまでの校勘と条句の解釈のみをまとめたものが、今回影印された『傷寒論札記』と『金匱要略札記』である。この両者については後で詳述する。

以上、業広の『傷寒論』『金匱要略』に対する基礎研究を総括すると次のようになる。

a)方証研究-『金匱要略類方』『傷寒類方弁書』『金匱要略諸方弁』

b)薬能研究-『薬性古義』

c)熟語用例研究-『傷寒雑病論類纂』

d)字義研究-『傷寒論釈詞』

e)異本検討-『金匱玉函経提要』

f)校勘・条句解釈-『傷寒論札記』『金匱要略札記』

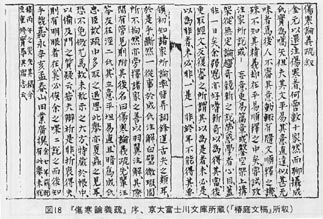

この多方面からの研究成果を集大成したものが、『(注解)傷寒論義疏』(図18)と『金匱要略集注』である。両著は長らく所在不明だったが、後者は最近発見され、本書中に影印収録されるに至った。前者については、今日その存否は未詳だが、幸い『椿庭文稿』(16)a)にその序と凡例が収められており、これから業広の自信の一端を窺うことができる。

この多方面からの研究成果を集大成したものが、『(注解)傷寒論義疏』(図18)と『金匱要略集注』である。両著は長らく所在不明だったが、後者は最近発見され、本書中に影印収録されるに至った。前者については、今日その存否は未詳だが、幸い『椿庭文稿』(16)a)にその序と凡例が収められており、これから業広の自信の一端を窺うことができる。

たとえば凡例では自著を多紀元簡の『傷寒論輯義』と対比し、次のように述べる。

劉廉夫輯義之書、博綜不遺、可謂前無古人矣。然人心不同、其際亦不無愚見、且其書以折衷諸家之得失、帰之允当為主。今此撰専従成注、趣向自不同。但輯義所載或省之、所不載或挙之。読者宜参考、以発意思、非敢与輯義較也。

(多紀元簡の『傷寒論輯義』は広く論が尽くされ落ち度もなく、今までにない名著である。しかし人心は異なり、そこに私なりの異論をさしはさむ余地がないわけではない。また『輯義』は諸家の長短を折衷し、理にかなった論に帰納させることをその旨としている。いま私が本書を撰するにあたっては、成無己の注解を主とした。よって『輯義』とは趣向を異にする。ただし『輯義』所載の論は省き、輯義にない論はとり挙げるよう心がけたので、読者は本書と『輯義』を参考とし、理解を深めてもらいたい。本書と『輯義』はその優劣を競うものではない)

ここに考証研究家として多紀元簡の業績を継承した上で、その不足を補い新たな面を開拓できたという、業広の正直な心情が吐露されている。

当序で注目される点は業広が強調する如く、底本に成無己の『注解傷寒論』を採ったことである。成本は宋本に較べ、成無己により取捨改変されている部分が少なからずあり、従来の考証家ならば底本に不適当とするはずである。しかし彼は綿密な校勘考証により、現行成本の本文の誤謬には成無己後の伝本過程で生じた部分が少なくないことを挙げ、成無己は宋版にほとんど近い底本を基に注釈を行っていることを論証している。そして彼は、成注が諸注釈の嚆矢であるばかりでなく、一見平易直達と思える注解の中に最も精義が含まれていると絶賛する。

このように成無己注を準古典の如く考える業広の姿勢は、後に王冰注までに注解した『素問次注集疏』の著述、また滑伯仁の『難経本義』を底本とした『難経本義疏』、さらに『証類本草序例箋注』『千金要方札記』『外台秘要剳記』と一連の著述に一貫している。つまり単に古注を重視するというだけではなく、古典が古注本の形でしか現存していないならば、その注釈も準古典として評価すべきであり、これを自己の見解のみにより引用したり、削除すべきではない、という姿勢と考えることができる。

本時期には、『金匱要略注解』『傷寒論解説』の二著があったことも『国書』(15)a)から知れるが、筆者の調査では発見するには至らなかった。この両書名は他の業広・業精の資料に一切出現しないことから、はたして業広の自著であるかどうかも疑わしい。

③後期の研究と著述(慶応二年~明治八年)

業広は安政四年(一八五七)に「江戸医学」館の講師に登用された頃から、相当に多忙となったらしい。これは彼の後年の述懐(18)を読むまでもなく、明治元年の高崎移転後、急激に研究書の著述が増加することからも推測できる。

彼の晩年になって著された『九折堂読書記』の『傷寒論』『金匱要略』部分、および『傷寒論攷異』『金匱要略攷異』は、業精が父に代わり『傷寒論札記』と『金匱要略札記』の校勘部と条句解釈部を、各々『攷異』と『九折堂読書記』に分記したものである。したがって業広の『傷寒論』『金匱要略』研究は『金匱要略集注』の完成を最後に、以後まとまった著述はないらしい。

以降、後期の彼の研究課題は後漢を中心とした前後の医学、つまり『春秋左伝』や『史記』中の医学に関する部分から、宋の『証類本草』に至るまでとなった。この場合も、非常に堅実な方法で基礎資料の作成から始めている。

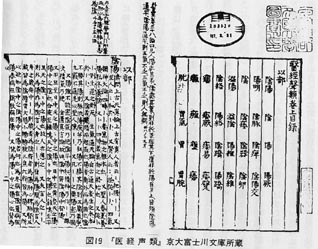

まず彼は『素問』『霊枢』に対し、『傷寒雑痛論類纂』と同様な語彙用例辞典の編纂を弘化三年の火災後に計画した。しかし両書はあまりにも浩瀚であり、語句も分類し難いので、「いろは」順に配列した辞書作りを始める。ただし『傷寒論』『金匱要略』の研究を優先させていたため、それが完成したのは、約二十年も後の慶応二年(一八六六)だった。『医経声類』(図19)と名づけられた本書は、『素問』『霊枢』中の語句をほとんど網羅し、語句の所在ばかりでなく前後の文も簡単に引用しており、現在我々が両書を読む際、大いに裨益される貴重なものである。今後本書が復刊され、業広の業績が現代に再び寄与する時が来るのを願わずにはいられない。

まず彼は『素問』『霊枢』に対し、『傷寒雑痛論類纂』と同様な語彙用例辞典の編纂を弘化三年の火災後に計画した。しかし両書はあまりにも浩瀚であり、語句も分類し難いので、「いろは」順に配列した辞書作りを始める。ただし『傷寒論』『金匱要略』の研究を優先させていたため、それが完成したのは、約二十年も後の慶応二年(一八六六)だった。『医経声類』(図19)と名づけられた本書は、『素問』『霊枢』中の語句をほとんど網羅し、語句の所在ばかりでなく前後の文も簡単に引用しており、現在我々が両書を読む際、大いに裨益される貴重なものである。今後本書が復刊され、業広の業績が現代に再び寄与する時が来るのを願わずにはいられない。

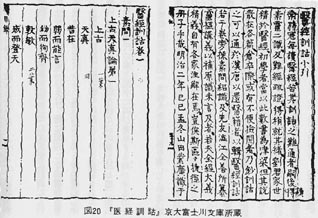

『医経声類』の完成から三年後の明治二年(一八六九)、業広は『医経訓詁』(図20)九巻九冊の巨著をなした。本書は『素問』『霊枢』『難経』の三書について、各書の各篇毎に重要な条句を挙げ、それにつき日中の代表的注釈ばかりでなく、医書以外の多くの典籍から訓詁の言を集成したものである。『医経声類』が『傷寒雑病論類纂』と対をなすように、この『医経訓詁』は『傷寒論札記』『金匱要略札記』とちょうど対をなす関係になっている。

そして『傷寒論義疏』『金匱要略集注』に相当するのが、業広が晩年最も精力を傾けた『素問次注集疏』二四巻二〇冊(図21)である。本書は三年間で書き上げたものではあるが、業広のそれまでの全内経研究の成果が盛られており、正しく巨著の名に恥じない。本書の特徴は前述した如く、王冰注および林億注を全部収録し、さらにそれらにまで注を加えている点である。本書にはまた馬玄台・呉昆・張景岳の三家注、ならびに多紀元簡・元堅の『素問識』『素問紹識』以降の考証学派医家の注解が随所に引かれている。また要所要所では『医経声類』『医経訓詁』の成果を土台にし、業広独自の卓識を備えた意見が見られる。業広にはこのほか、渋江抽斎著『霊枢講義』に自己の意見を加えた『霊枢講義補正』、また滑伯仁の注本を底本とした『難経本義疏』(図22)の二著があるが、前者は現存未詳、後者は中国にあるため筆者はいまだ披見におよんでいない。

そして『傷寒論義疏』『金匱要略集注』に相当するのが、業広が晩年最も精力を傾けた『素問次注集疏』二四巻二〇冊(図21)である。本書は三年間で書き上げたものではあるが、業広のそれまでの全内経研究の成果が盛られており、正しく巨著の名に恥じない。本書の特徴は前述した如く、王冰注および林億注を全部収録し、さらにそれらにまで注を加えている点である。本書にはまた馬玄台・呉昆・張景岳の三家注、ならびに多紀元簡・元堅の『素問識』『素問紹識』以降の考証学派医家の注解が随所に引かれている。また要所要所では『医経声類』『医経訓詁』の成果を土台にし、業広独自の卓識を備えた意見が見られる。業広にはこのほか、渋江抽斎著『霊枢講義』に自己の意見を加えた『霊枢講義補正』、また滑伯仁の注本を底本とした『難経本義疏』(図22)の二著があるが、前者は現存未詳、後者は中国にあるため筆者はいまだ披見におよんでいない。

なお著書年次は不明だが、比較的早期に著されたと目されるものに『医苑』という書がある。本書は医家類以外の古典中より医学に関する条句のみを抜萃したもので、これより業広の古代医学研究への徹底した姿勢が読みとれる。そこに取り上げられた古典は『春秋左伝』『呂氏春秋』『准南子』『周礼』『史記』『漢書』『後漢書』『論語』『孟子』『老子』『国語』等計二〇書である。

当書を基本に注釈を加えたものが、『医緩医和医薬攷証』(図23)と『扁鵲倉公伝集解』だろう。前者は『春秋左伝』を業広が業精と共読した際に著された。業広はここでも多くの諸説を引いた後、豊富な医学古典の知識を駆使した注解を行っている。後者は現存不明のため未見ではあるが、書名から判断すると『史記』扁鵲倉公列伝の注解を集め、さらに自己の考按を付したものだろう。

当書を基本に注釈を加えたものが、『医緩医和医薬攷証』(図23)と『扁鵲倉公伝集解』だろう。前者は『春秋左伝』を業広が業精と共読した際に著された。業広はここでも多くの諸説を引いた後、豊富な医学古典の知識を駆使した注解を行っている。後者は現存不明のため未見ではあるが、書名から判断すると『史記』扁鵲倉公列伝の注解を集め、さらに自己の考按を付したものだろう。

さてこの期に業広が成し遂げたいま一つの偉大な業績は、『千金方』『外台秘要方』に対する一連の研究だった。当研究にあっても業広はいくつかの方面から両書にとり組み、『薬品解』『引用書目』『(引用)諸説索引』『読書(剳)記』『雑考』等の研究基礎資料の作成を行っている。かつて考証派の医家にとって、『千金方』や『外台秘要方』『証類本草』などは医学古典の校勘や散佚医書復元作業の資料として扱われたことはあっても、それ自体を研究対象として諸書と対校をするなどはほとんどされたことがなかった。『千金方』や『外台秘要方』全体にとり組むこうした業広の研究姿勢は、前述の如く古注や準医学古典も重視するという彼特有のもので、他の考証医家とはいささか趣を異にしている。

それゆえ『千金方』各部の出典を調査研究した『千金要方読書記』を完成させた時は、相当に得意だったらしい。彼は完成後半年を経た五月に本書を携えて高崎から上京し、喜多村直寛と岡本保孝(況斎)とに本書を閲覧してもらっている(19)。喜多村直寛には『大医習業講義』の刊本があり、また姿勢は異なるが研究方法が業広と似る面があったゆえかも知れない。直寛はその時小文を付して本書を返却し、それが業精により序として書かれている。

本書を先に閲読してもらった岡本況斎からも多くの意見を与えられた。その一つに「読書記」か「剳(札)記」かという論がある。業広はもともと『千金方読書記』としていたが、「読書記」は幾書かの解題をまとめた書につけられるもので、本書の書名には不適当という況斎の意見により、その後業広は『傷寒論』『金匱要略』『千金方』『外台秘要方』の四書に対する研究をまとめて『九折堂読書記』とした。一方、前二書には他医家による「剳記」と題した刊本等があるのでこれを用いず、後二書には各々書名下に「札(剳)記」を付して書名としたのである。

さて業広が晩年に至るまで医学に関するあらゆる見聞・体験、その考察を子細漏らさず備忘録に書き記していたことは既述した。これらの中から考証に関する内容は、さらにその時々に転録され、『椿庭雑攷』『医学守株』等の冊子とされていた。そして晩年の明治八年(一八七五)、それまでの全考証論文を整理編纂したのが『医学管錐(内集)』と『医学管錐外集』である。両著で二九巻二三冊にも上る厖大なものであり、収められた論は薬能・修治・薬方・方証・病名・病症・針灸・字義・古典・治法・養生と多岐にわたる。まさに業広の考証学の結晶を集大成したものといえよう。『内集』は業広自身の考証、『外集』では歴代医家の考証に自己の意見を加えている。『外集』にはまた浅田宗伯の名著『勿誤薬室方函口訣』に対する手きびしい批評などもあり、まことに興味深い。

以上、前中後の三期に分け、彼の代表的著書から研究と著述の経過を鳥瞰してみた。

一方、業広は研究者としてだけでなく、臨床家としても頗る卓越していた。これは『椿庭先生夜話』や『温知医談』『継興医報』所載の医案や『医学管錐』に収められた医論等から窺い知れるが、紙面の都合上割愛し、機会を改めて紹介してみたい。

(四)医学研究姿勢

業広の著述過程、すなわち研究過程を追ってみると、彼は非常に計画的に段階を追って研究を進めていたことが理解できる。また研究の対象として、『傷寒論』と『金匱要略』をその中心に置きながらも、『素問』『霊枢』『難経』の三書も前二書同様に必須としていたことが分る。この業広の研究姿勢をまとめたものに、「医学心得方大略」という小論がある。本論は現代にあっても漢方医学修得の指針として味読すべきものと思う。本来は全文を紹介したいところだが、比較的長文でもあり、現代でも文献(5)(14)で容易に見ることができるので、その要旨のみを以下に摘録してみよう。

「医学心得方大略」要旨

①若年時は儒書の研究を主とし、その後は医書研究と臨床を積まなければ大成できない。

②『素問』『霊枢』『難経』『傷寒論』『金匱要略』の五書は、儒の四書五経の如く医家の医経である。とくに『傷寒論』は『論語』に匹敵し、片時も座右から離してはならない。次に重要な書は『本草序例』『千金方』『外台秘要方』である。また『本事方』『婦人良方』『儒門事親』『弁惑論』『脾胃論』『外科正宗』『本草綱目』『万病回春』『医方集解』『本草備要』『温疫論』『医学源流論』等も必読書である。他に医経五書の注解書、および『聖恵方』『聖済総録』『医統正脈』『医方類聚』『薛氏二十四種』『景岳全書』『医通』等も重要である。

③日本の医家の著述は一覧して取捨すべきだが、仮名書きの著述ばかりに溺れては、根本である医経を疎かにし枝葉にとらわれる弊害がある。これに注意して読まねばならない。

④病人のみを師とたのみ、医書の学習を怠るのは赤手徒行で敵に向かうに等しく、危険極まりない。医家の大罪人ともいうべきである。逆に万巻の書を読破しながらも、臨床を軽視するなら、それは医業の本末顛倒であり、本質をきわめることは望めない。

⑤議論も研究の一端ではあるが、これを切磋琢磨と思い込み、修学途中の者が一章一句を終日議論しても、詞鋒を逞しくして自説を主張することに留まり、得るものは少ない。虚心に人の長を採り、自己の短を補い、疑問は自分より高識見者に問い、その是非を決すべきである。

⑤の意見は業広の著述中にしばしば見られるものであり、彼の見聞備忘録である『段長補短記』は、当意図でつけられた書名だろう。これに関することだが、山田業広に限らず考証学派の古典注解書に共通して見られるものに、集注形式がある。往々にして、これは鋏と糊で諸家の注を集めたものにすぎず、独自の見解がないと評されることが多い。しかし歴代にわたり研究されてきた古典は、たとえ本人が案出した解釈だろうと、その多くはすでに前人により議論されているものである。したがって一見諸家の意見の寄せ集めの如く見える業広等の著作も、実は自己の意見のよって来る所を明記しているのである。また人の長を採り、自己の短を補うという諸説の採択と折衷の中に自分の見解を示し、それで足りない時、および前人の誤謬を指摘する時にだけ初めて自己の按語を述べているのである。たとえば業広は若年時に著した『傷寒類方弁書』に対し、その序文で次のように述べ、自著の不足を謙遜している。

近日、業余に旧稿を展観し、さらに古方を取て之を弁ず。論僅かに十余首。且つ説は一時の臆度に出ず。前人を折衷し、以て允当を期すに暇あらず。故に源流未だ明らかならず。

しかしこの考証折衷による古典の研究と注解にも欠点がないわけではない。つまり一条一句の解釈ではきわめて論理的で允当な説を提出できるのだが、一章一篇の全体を通して見ると、必ずしも一貫した立場と視点を築き得るとは限らないのである。この反省があったがゆえに、業広は『傷寒論』『素問』『難経』の注解書を草するにあたり、その古注の全論を採用して注釈に一貫性を与え、その古注の不足をさらに諸家と自己の説で補ったのだろう。このことは彼の『素問次注集疏』の例言にも述べられている(20)。

ところで江戸末期の考証派に関係する医家達は、『太素』『新修本草』『医心方』等古医書の相次ぐ発見と入手、そしてその復元や復刻等に大きな功績を残した。山田業広もその師弟交遊関係からして、これらの作業に関与して不思議はない。ところが彼は一切これらの仕事に加わっていないのである。筆者には当時の『太素』ブームへの反発が業広をして王冰の次注を選ばせしめ、『医心方』ブームに対し『千金方』『外台秘要方』を、そして『新修本草』から『神農本草経』に至る一連の古本草復元に対し、『証類本草』中の「本草序例」を選ばせしめた面があったように推測する。しかし、これも筆者の臆測にすぎず、特別な根拠があるわけではない。

理由はともあれ、いま我々が医学古典を読む時、業広の一連の研究著作が心強い道標となることだけは間違いのないことである。

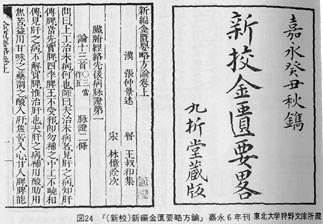

最後に業広が研究著述以外で、現代の我々に恩恵を与えている例を一つ挙げておきたい。それは嘉永六年(一八五三)、彼が自費をもって九折堂より上木した『(新校)新編金匱要略方論』(図24)である。本書は天保十四年(一八四三)に存誠薬室より出版された『(新校宋板)傷寒論』と全く同形式であり、両書とも多紀元堅の序を巻頭に配している。

最後に業広が研究著述以外で、現代の我々に恩恵を与えている例を一つ挙げておきたい。それは嘉永六年(一八五三)、彼が自費をもって九折堂より上木した『(新校)新編金匱要略方論』(図24)である。本書は天保十四年(一八四三)に存誠薬室より出版された『(新校宋板)傷寒論』と全く同形式であり、両書とも多紀元堅の序を巻頭に配している。

『金匱要略』は『傷寒論』とは異なり、宋板の旧を備えた善本がない。また現行の伝本は均しく幾種かの明刻本に由来するものばかりで、研究底本とするには少なからぬ問題点がある。当『(新校)新編金匱要略方論』は多紀元簡の『金匱輯義』と元堅の『金匱述義』の考証を基に、『医統正脈全書』所収の徐鎔本『金匱要略』を底本とし、元堅の弟子で福山藩医の豊田省吾が兪橋本『金匱』と趙開美本『金匱』および諸医書を用いて校勘したものである。本書はそこで使用された兪橋本『金匱』に版本上の問題が若干ある点を除けば、現在でも信頼のおける一版本といる。この事実からも、業広が『金匱要略』の研究に力を入れていた一端が推し測れるだろう。

四、収録書解題

今回影印復刻された三書のうち、『金匱要略札記』と『金匱要略集注』は国外に、『傷寒論札記』は国内に所蔵されている。以下に各書の伝本と発見の経緯、および書誌等について説明を加えてみたい。

(一)『金匱要略札記』『金匱要略集注』

①伝本経緯

この両著は北京にある中医研究院図書館に架蔵されている。両書が如何なる経過をたどり、中医研究院図書館の所蔵に帰したかは誰しも興味を覚えることだろう。まずそれから説明してみたい。

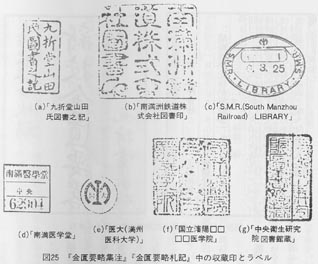

両著の随所には、図25に示した計七種の蔵印とラベルがある。これらより山田家九折堂に所蔵されていた両著が、いつ中国に渡り、蔵印に示される図書館を経由して現在に至っているかが知れる。

両著の随所には、図25に示した計七種の蔵印とラベルがある。これらより山田家九折堂に所蔵されていた両著が、いつ中国に渡り、蔵印に示される図書館を経由して現在に至っているかが知れる。

蔵印(d)の「南満医学堂」、(e)の「医大(満州医科大学)」、(f)の「国立瀋陽医学院」はその順に校名が改められただけで、革命以降はさらに「中国医科大学」と改称されて現在に至っている。南満医学堂は明治四十四年(一九一一)、日本人により当時の奉天(現在は遼寧省省都の瀋陽)に開設された医学校である。そして大正十五年(一九二六)には、ここに黒田源次氏を室長として中国医学研究室が設置された。

さて昭和四年(一九二九)一月、当時満州鉄道副総裁だった松岡洋右氏は漢籍古書の散佚してゆく情況を憂え、当時の二十万円という大金を投じて大連満鉄図書館に命じ、北京の書肆から三万冊の古書を購入させた。さらに、そのうちの医書一四一四種、約六千冊を満州医科大学に寄贈したのだった。この整理にあたったのが中国医学研究室で、早速目録作成にかかり、昭和六年(一九三一)七月にはその蔵書目録が出版された(21)。これが『中国医学書目』(15)d)である。

本『中国医学書目』を見ると、その四七頁にはたしかに『金匱要略札記』二十二巻三冊、『金匱要略集註』三巻五冊と記載されている。七八頁には、『傷寒論義疏』十二冊、一六二頁には『難経本義疏』五冊と業広の自筆稿本が記載されている。つまり業広の四著は、北京の古書店→大連満鉄図書館→南満医学堂(→満州医科大学→国立瀋陽医学院→中国医科大学)とその所蔵が移っていったと考えられる。

ところで現在『傷寒論義疏』の所在は不明だが、残る三著は前述の如く中医研究院図書館に所蔵されている。中医研究院は一九五五年十二月十九日に新中国中央政府の指示で開設され、衛生部(日本の厚生省に相当)が唯一直轄する中国伝統医学の総合研究所である。同時に設置された図書館は、当方面で中国随一といわれる数十万冊に上る伝統医学関係蔵書を誇り、善本や孤本の蔵書も少なくない。本図書館設立当時の書籍収蔵経過を図26に示す(22)。

ところで現在『傷寒論義疏』の所在は不明だが、残る三著は前述の如く中医研究院図書館に所蔵されている。中医研究院は一九五五年十二月十九日に新中国中央政府の指示で開設され、衛生部(日本の厚生省に相当)が唯一直轄する中国伝統医学の総合研究所である。同時に設置された図書館は、当方面で中国随一といわれる数十万冊に上る伝統医学関係蔵書を誇り、善本や孤本の蔵書も少なくない。本図書館設立当時の書籍収蔵経過を図26に示す(22)。

この図26に示される「中央衛生研究院」の収蔵印が、図25の(g)である。つまり旧満州医科大学蔵書だった『金匱要略札記』『金匱要略集注』『難経本義疏』は、さらに図26の太線に示される経緯で現在中医研究院図書館の架蔵するところとなったのだった。しかし『傷寒論義疏』は文献(15)e)等に発見することができない。近い将来、中国各地の図書館の蔵書目録が再編集され、『傷寒論義疏』の所在が判明することを願わずにはいられない。

②発見経緯

山田業広の墓碣文に「至金匱一書、終身精力所在、先賢未発説為不尠矣」という一節がある。これに注目して、業広の『金匱要略』注釈本の捜索を初めて訴えたのは故大塚敬節氏だった。氏は以下の様に述べる。

森田幸門氏の『金匱要略入門』には、引用書目として、『金匱要略札記』二十二巻の書があり、これこそ業広が畢生の精力を傾注したものと考えられるので、私はこれをマイクロフィルムにおさめたいと考え、借用方を申し込んだが、森田氏はまだこの書目を見たことがなく、引用書目としてあげてはあるが、直接の引用ではないということであった。……もし読者の中に、『金匱要略札記』を所蔵しておられるか、またこれの所在を知っていられる方があったら、是非とも連絡していただきたく、ここでお願いしておく。

ここで『金匱要略札記』の巻数に対して、大きな誤りが生じてしまった。たとえ業広が終身の精力を傾けたといっても、彼はけして二二巻もの『金匱要略』注釈書は著していない。これは筆者が親見した業広関係の資料から断言することができる。ならば本来一巻三冊だった『金匱要略札記』は、なぜ二二巻になってしまったのか。森田幸門氏の『金匱要略入門』(23)では、たしかに二二巻と記している。しかも、その次の引用書に『金匱要略集註』三巻も挙げているのである。

ところで前述した『中国医学書目』の四七頁には、森田氏の記載と同様に、『金匱要略札記』二十二巻三冊、その次に『金匱要略集註』三巻五冊と記されている。旧満州医科大蔵書が今回覆刻された一巻三冊の『金匱要略札記』であるから、『中国医学書目』はその巻数を誤記している。また集注の「注」を「註」と書き改めている。つまり森田氏が『中国医学書目』著録の書名と巻数のまま自著の引用書目に転載したため、以後この誤った巻数が信用されてしまったのである。

さて大塚氏はその後『金匱要略講話』(24)の「序解」で、「金匱要略には良い註解書が少ない……。金匱要略の研究に最も力を注いだのは山田業広であるとの定説があり、それを裏書きするような著述があるはずだが、私はまだ、まとまった著述に接したことがない」と述べ、業広の『金匱』研究書に引きつづき注目を与えていた。

大塚敬節氏の遺志を継ぎ、業広の業績を近年闡明して広く知らしめたのは寺師睦宗氏である。寺師氏も覆刻された業広の著書解題中で、『金匱要略札記』と『傷寒論義疏』の出現を強く訴えた。

椿庭の尊い汗の結晶であるこの両書を、今日見ることの出来ないのは非常に悲しい。が、何時の日かこの両名著が忽然と発掘されることを衷心より熱願している(25)。

さて私事にわたり恐縮だが、筆者は昨年まで数年間北京で中国医学を研修し、その期間中に日中双国の伝統医学に対する認識を新たにした。それは当地の研究者や多くの中医学院教師が、日本の漢方書籍を相当に研究し高い評価を与えているばかりか、日本の漢方研究が現代中医学の形成に少なからぬ影響を与えたと思えたからである。そして、いつ頃から、如何なる経緯で、どの様な書籍が中国に伝来し、それが中国でどう評価され理解されたのだろうかと考えた。これに関する資料を蒐集してみたところ、はからずも山田業広の自筆稿本を含め、貴重ないくつかの資料が発見されたのである。

それらをなんとか日本に紹介したいものと考えて矢数道明先生の幇助を仰ぎ、一年あまりの交渉を重ねた結果、昨年六月末ようやく中医研究院医史文献研究所ならびに図書館と、北里研究所附属東洋医学総合研究所医史学研究室との間に学術文献交流の路が拓かれた。その第一回目の試みとして、日本からは森枳園著『本草経攷注』全一九冊、中国からは業広の『金匱』両著全八冊の複製本を相互提供することとなった。これが今回の覆刻に至った経緯である。両著は日本に到着後の八月九日、直ちに矢数道明先生により蓮光寺の業広翁墓前に供えられ(図27)、その後大塚敬節氏の仏前に捧げられた。稿の成てより一三〇余年、日本を離るること約半世紀だった。

それらをなんとか日本に紹介したいものと考えて矢数道明先生の幇助を仰ぎ、一年あまりの交渉を重ねた結果、昨年六月末ようやく中医研究院医史文献研究所ならびに図書館と、北里研究所附属東洋医学総合研究所医史学研究室との間に学術文献交流の路が拓かれた。その第一回目の試みとして、日本からは森枳園著『本草経攷注』全一九冊、中国からは業広の『金匱』両著全八冊の複製本を相互提供することとなった。これが今回の覆刻に至った経緯である。両著は日本に到着後の八月九日、直ちに矢数道明先生により蓮光寺の業広翁墓前に供えられ(図27)、その後大塚敬節氏の仏前に捧げられた。稿の成てより一三〇余年、日本を離るること約半世紀だった。

③書誌

『金匱要略札記』

「札記」とは箇条書きの記述のことをいう。つまり本書は『金匱要略』中の難解な条句や嫌疑点に対し、考異と考証解釈を箇条書きにしたもの、という意で「札記」とつけられたのだろう。

本書の名は現代でこそ前述諸経緯により比較的知られているが、往時は業広の性格「不喜虚誉」等により、ほとんど一般には知られていなかったらしい。筆者の調査で知り得た写本は僅か以下の三種にすぎない。

A、中医研究院図書館所蔵本

B、東京大学総合図書館鶚軒文庫所蔵本

C、武田科学振興財団杏雨書屋所蔵本

これら三本を比較した結果は次のようである。

A、中医研究院本(本書収録)

一巻三冊(上冊:小引一葉、本文四七葉。中冊:本文三五葉。下冊:本文五〇葉)。毎半葉九行、行二〇字。罫入用紙の毎葉版心下部に第幾葉かを記し、第一篇「臓腑経絡先後病脈証第一」以外は毎篇首・版心上方に篇名を略記する。

上冊は巻首に嘉永三年(一八五〇)の自序「小引」があり、「臓腑経絡先後病第一」より「血痺虚労病第六」までの七篇が綴じられ、第四葉と九葉の表(オモテ)には附箋がある。中冊は「肺痿肺癰{亥+欠}嗽上気病第七」より「痰飲{亥+欠}嗽病第十二」までの六篇が綴じられ、第六一葉は無記の白紙。

下冊には「消渇小便利淋病第十三」より「果実菜穀禁忌第二十五」までの一三篇を綴じるが、「雑療方第二十三」は「第二十二」と誤記される。「禽獣魚虫禁忌第二十四」(一二三葉・表・第九行)と「果実菜穀禁忌第二十五」(一二七葉・裏・第九行)は前行に連続して記され、独立して表(オモテ)の首行からは書き出されていない。このため一見「第二十二」までしかないように見える。前述の『中国医学書目』作成時は、当誤記と「第二十四」「第二十五」を見落とし、それが原因で本書を二二巻本としてしまったのだろう。

なお第八八葉と九一葉の裏(ウラ)には附箋がある。一一九葉裏(ウラ)匡郭外には、「嘉永三年庚戌六月廿三日起稿、同年十一月十三日卒業。雑療以下、委之他日。椿庭」と記され、第一三二葉、裏(ウラ)第九行には、「右就輯義述義二書所編。安政五年戊午三月三日草稿了。業広」と記されている。

本書は随所に幾度も書き加えられた書き込みがあり、それらは本文とともに業広の自筆である。附箋は第八八葉のみが業精の所筆で、他は皆業広の自筆である。また上冊裏(ウラ)表紙で各葉数と裏(ウラ)表(オモテ)(ウ、ヲ)を指示し、『医心方』と『外台秘要方』を引用した書き込みは森枳園の所筆だった。題箋も業広自筆である。

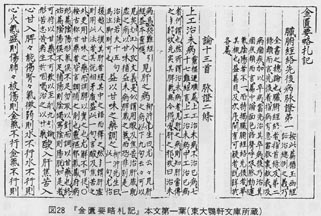

B、東大鶚軒文庫本(V11・585、図28)

一巻二冊(上冊:小引一葉、本文七一葉。下冊、七〇葉)。毎半葉九行、行二〇字。版心は全葉無記入。

一巻二冊(上冊:小引一葉、本文七一葉。下冊、七〇葉)。毎半葉九行、行二〇字。版心は全葉無記入。

上冊は巻首の「金匱要略札記小引」と記した第一行下部に浅田宗伯の蔵印が捺される。以下「臓腑経絡先後病第一」より「腹満寒疝宿食病第十」までの十篇が綴じられ、第二九葉表(オモテ)には附箋がある。

下冊は「五臓風寒積聚病第十一」より「果実穀菜禁忌第二十五」までの一五篇が綴じられ、「五臓風寒」と篇名を記した上方に浅田宗伯の蔵印が捺される。また「雑療方」は「第二十三」と正確に常数が記されている。だがA本のように、著述年月日は記されていない。

本書はA本と比較すると、本文が総計で九葉増加している。しかし頭注は少ない。これを調査したところ、A本の書き込みの一部が本文に加えられ罫内に書かれている。だがA本の書き込みと附箋の多くは、B本の本文にも頭注にも書かれていない。

本書の本文・頭注・附箋のいずれも同一人の筆になり、きわめて端整な字で写本専門家の仕事を想わせる。業広・業精の筆は一切ない。

C、武田杏雨本(杏・四二三〇)

一巻二冊(上冊:小引一葉、本文六〇葉。下冊:本文五七葉。毎半葉九行、行二〇字。版心は全葉無記入。

上冊は「臓腑経絡先後病第一」より「胸痺心痛短気病第九」までの九篇が綴じられ、「奔豚気病第八」篇の第一葉表(オモテ)には業広自筆の附箋がある。

下冊は「腹満寒疝食病第十」より「雑療方第二十三」までの一四篇が綴じられる。「雑療方」は「第二十二」と誤記され、かつその篇名およびその下に小字で「此篇以下……符者甚多」の三一字のみが記され、以下は白紙。A本のような起稿・脱稿の書き入れもない。巻末には「月明荘印」(反町繁雄氏蔵印)が捺されている。附箋はない。

題箋・小引と本文は均しく同一人の所筆だが、字体はA本・B本とも異なり、誰の所筆かは不明。当本の所々には業精の筆になる書き込みがあるが、A本・B本のそれとは異なり、業精独自のもの。校勘・考証に採用される条句はA・B本より一部少ない。

以上A・B・Cの三種の写本は皆、同一の罫入用紙(匡郭、縦約19.4cm、横約15.7cm。毎半葉九行、四周単辺、白口、無魚尾)が使用されている。この用紙は他の業広自筆の稿本に一様に使用されているものである。したがってB・C本は業広の何らかの必要に応じ、誰かに命じてA本やA本の前草稿から鈔写させたものと考えられる。

以上三本の比較から、それらの成立関係は大略次のようになると思われる。

業広は嘉永三年(一八五〇)六月二十三日より『金匱要略札記』の草稿を始め、同年十月十三日に脱稿、その時に「小引」を草した。これが第一次稿本で、第一次稿本を転写したのがCの武田杏雨本と思われる。後年、山田業精はC本を用いて『金匱要略』の学習をしていたことが、そのC本中の書き込みから推測できる。

のち第一次稿本上に新採用の条句や校勘・考証文が書き足された。また「第二十三」篇以下の三篇部分に、多紀元簡の『金匱(玉函)要略輯義』と元堅の『金匱(玉函)要略述義』中から条句の校勘・考証部分も輯録された。以上を再整理し、安政五年(一八五八)三月三日に脱稿した第二次稿本が、Aの中医研究院本の本文部分である。この時期は業広が「江戸医学」館の講師に登用され、第一回目の『金匱』の講義期間中だった。ほぼ同時に『金匱要略集注』も脱稿(同年三月二十七日)している。

後述するが、のち『金匱要略』の講義の進展に伴い、新たに字句と校勘・考証が第二次稿本上に加筆された。ある時期にこれを、恐らくは浅田宗伯に寄贈する目的で、もう一度整理させたのが、Bの東大鶚軒文庫本の本文部分だろう。第二次稿本にはその後も書き込みや附箋が増加し、それを再びB本に転録させたのがB本上の頭注と附箋と考えられる。

以後も第二次稿本上には書き込みが加えられた。この中には業広が本書を森枳園に一度手渡して閲覧を乞い、彼より『医心方』等を引用した指摘を受けたことに起因する『医心方』や『太素』を用いた多くの追加考注文がある。これが現伝の中医研究院本である。

以上の検討により、中医研究院本が現伝本中では最も完全なものであることが分った。したがって今回の影印にはこれを底本とした。

ところで山田業精の論著をまとめた『静斎(業精の号)文稿』(慶大富士川文庫所蔵)には、業精が明治七年に草した「傷寒論攷異叙」が収録されている。業精はこの一文で、家君(業広)の著した『傷寒論札記』は字句の異同に対する校勘と論説の両面があり、読者を困惑させるので、論説部は『九折堂読書記』に、異同の校勘部は『傷寒論考異』に分離したことを述べている。この一文からほぼ同じ頃、同様に業精が『金匱要略札記』を、『金匱考異』(現存未詳)と『九折堂読書記・金匱要略』に分けたと考えられる。

そこでA・B・C本と『九折堂読書記』を比較してみたところ、『九折堂読書記』はA本より録出されていることが分った。つまりA本は遅くとも明治七年頃以前には、現伝の内容にまとめられていたと考えられるのである。

一方、B本は浅田宗伯旧蔵書である。そこで試みにB本と宗伯の自著『雑病論識』の内容を比較してみたところ、少なからぬ相似文や同文があることが分った。『雑病論識』の著述年は不明なので、業広が『雑病論識』を見てその論を引いたといえなくもない。しかし『金匱要略札記』に限らず、業広はその著述に他人の論を引く場合は必ず、執拗なほど出典や論者を一々明記している。『雑病論識』は逆に「某曰」という表現が少ないので非常に読みやすく、その論説の多くは一見宗伯自身のもののように見える。しかし筆者が簡単に検討しただけでも、宗伯の所論の中には「某曰」と記さずに多紀元簡や喜多村直寛、山田業広等の論を大いに参考にした部分が少なからずある。出典を一々明記し、論説を一字一句そのまま引用して自説を組み上げる考証派の論法は、正確ではあるが読者に繁雑な印象を与える。宗伯の所作は、これを避けんがためと筆者は理解したい。

『金匱要略集注』

筆者の調査で本書は、中医研究院図書館に自筆稿本が唯一架蔵され、他にその写本も見当たらない。そこで、まず中医研究院所蔵本の書誌から述べる。

三巻五冊(第一冊:叙一葉、上巻第第一冊部目録一葉、本文五五葉。第二冊:上巻第二冊部目録一葉、本文五二葉。第三冊:中巻第三冊部目録一葉、本文五九葉。第四冊:中巻第四冊部目録一葉、本文五五葉。第五冊:下巻目録一葉、本文七七葉)計三〇四葉。毎半葉九行、行二〇字。罫入用紙の毎版心下部に各巻毎の第幾葉かを記し、また各篇首の版心上方に篇名を略記する。用紙は前述の『金匱要略札記』と同一である。

第一冊は巻首に文久三年(一八六三)十月の業広自序があり、次に第一冊部の目録、次に「臓腑経絡先後病第一」より「中風歴節病第五」までの五篇が綴じられている。

第二冊は同様に目録、次に「血痺虚労病第六」より「腹満寒疝宿食病第十」までの五篇が綴じられている。

第三冊は、目録、次に「五臓風寒積聚病第十一」より「水気病第十四」までの四篇が綴じられている。

第四冊は、目録および「黄疸病第十五」より「趺蹶手指臀腫転筋陰狐疝{虫+尤}虫病第十九」までの五篇が綴じられている。

第五冊は、目録および「婦人妊娠病第二十」より「果実菜穀禁忌第二十五」までの六篇が綴じられている。

序文と本文は業広の自筆で、各冊毎の目録は業精の所筆である。恐らくは後年業精により補綴されたものだろう。また匡郭上の書き入れは業広のものと、業精のものがある。

本書第一冊目、本文第一葉表(オモテ)の匡郭外右下部には、「安政四年(一八五七)五月廿五日草稿起筆」とあり、第五冊目、下巻第七七葉裏(ウラ)匡郭外左下には、「安政五年(一八五八)三月廿七日草稿卒業」とある。つまりこの十ヶ月間に本文が著されたと分る。

さて本書は、業広が「江戸医学」館で『金匱要略』を講義した際、彼自身の講義用草稿として著されたものである。講義の期日・進行情況・回数等は、一々匡郭外に記された月日より詳細に分る。これによると初講と再講の二回ずつ講義しており、いずれも毎月の二と七のつく日である。

初講は安政四年五月二十七日に医学館で始められている(上巻一葉表(オモテ)・以下これを上1a、裏(ウラ)は上1bと略す)ので、それ以前の五月二日(上4b)、五月七日(上7b)、五月十二日(上10a)、五月十七日(上13a)、五月二十二日(上16a)の計五回はどこか別の場所、あるいは医学館内で非公式にされていたのかも知れない。これら日付を調べてみると、初講は安政四年五月二日から安政五年七月十七日(下68a)までの約十五ヶ月間に、計六三回行われていた。また再講は安政五年十月二日(上1a)から安政七年(一八六〇)三月二十二日(下57b)までの約十六ヶ月間、計六九回にわたってなされていた。下70bには「安政七年庚申閏三月二日再講卒業」とあるが、下38aにも「三月二日再講」と記されている。これは前後の講義の日付から推すと、再講完了の三月二日は四月二日の書き誤りではないだろうか。そうすると再講は全部で七〇回行われたことになる。

なお再講が終了してから序が草されるまでに、約三年半の期間がある。理由は定かでないが、前述の如く『金匱要略札記』はこの頃に幾度も検討加筆されたらしいので、恐らくそれと並行して本書にも検討と加筆が幾度も加えられ、これが完了したのが講義終了三年半後の文久三年十月なのかも知れない。

ところで業広のこの講義は「江戸医学」館の一般学生に対してなされていたのではない。当時の医学館学生が医学古典を学習する場合、まず輪読と暗誦から始めたので、本書のような高度な議論は当然不必要なのである。

医学館では医家の子弟を教育する外に、天保十三年(一八四二)九月十三日から、御目見医師(陪臣町医)にも医書を講じて聴聞せしめる新例が開かれ、慶応四年六月十日に医学館が明治新政府の鎮台府へ引き渡されるまで二十七年間続いていた(26)。業広はこの御目見医師に対し、『金匱要略』を講義していたのである。講義は一と六の日に行うものと、二と七の日に行うものがあり、業広は後者だった。

文献(26)に引かれる当時の記録は完全ではないが、安政五年には渋江抽斎・稲葉文定・森枳園・山田業広・佐藤元萇・清川玄策・県玄節・橘定俊ら、一流の医家達が講座を担当している。つまり学と術に優れ御目見医師となった陪臣町医達に、医学館の講師が各科を順に担当して行うゼミのようなものだったらしい。安政六年には一と六の日に『難経』を稲葉が、『傷寒論』を佐藤が、『本草綱目』を井岡友仙が担当し、二と七の日には『素問』を伊沢伯軒、『金匱要略』を山田業広、『神農本草経』を森枳園が担当する計六講座が開かれていた。この記録には元治二年まで業広が講師として出席していたことが記されているが、講義は担当していなかったようである。

④内容解説に代えて

現存する山田業広の著作中、最も早いものは、彼が二十七歳時の『金匱要略類方』だった。そして『金匱要略集注』が完成(序年)したのは五十六歳の時で、最後の著作は明治八年、六十八歳時の『医学管錐』だった。つまり山田業広の医学研究活動約五十年間のうち、約三十年間も『金匱要略』の研究を続け、その結晶を『金匱要略札記』と『金匱要略集注』に凝縮させているのである。

両著は彼が『集注』の序で「札記所載則省而不録」と述べるように、二書をあわせて一つの体系的な『金匱要略』研究注解書となっている。この全内容の検討を抜きに両著の本質的評論は不可能だが、それはまた筆者の能力と責をはるかに越える。そこで以下は、業広がこのような日中医学史上未曽有の研究を行った理由と、その研究の現代的意義を考え、解説に代えたいと思う。

現伝する『金匱要略』は、北宋の翰林学士である王洙が国家図書館に在職時、虫損を受けた古書中に発見した『仲景金匱玉函要略方』三巻に由来している。この三巻本は、上巻に傷寒、中巻に雑病、下巻に処方と婦人病の治法を記載していたが、処方とその証の一方が脱落するなど不完全な節略本だった。そこで北宋の儒臣である林億等は上巻の傷寒部を削除、また処方をその証候直下に配置し、さらに諸医書より仲景の佚文を採取して各篇未に附方として補綴した上で初出版した。これが『金匱要略』の第一次版本(北宋本)である。

『金匱要略』は以上の成書過程から考えても、最初の刊本の段階ですでに多くの脱簡や錯誤・衍文等があったことは容易に推察できる。この北宋原刊本も早期に散佚して現存しない。筆者らの検討によれば、現伝本は元の鄧珍本系(他に明の趙開美本)、明の兪橋本系(他に明の無名氏本)、明の徐鎔本系に大別され、現行本は皆この三系統に由来している。これら三系五版本を比較しても、語句の異同は夥しく、いずれが本来の字句か判断に苦しむ部分が少なくない。一方、明清以降十指に上る『金匱要略』の注釈家達は、前述の諸経緯から生じている意味不通や難解部分を詳細に追求することはあまりせず、それらを強引に解釈するか、錯誤・衍文と簡単に断定して態度を保留するという傾向に終始していた。『金匱要略』は医家の五経に加えられるほど重要視されながらも、原文の混乱ゆえ全文を正確に解釈することは大変に困難なのである。

この字句の混乱を客観的に把握し、字句の嫌疑を解決することを抜きに『金匱要略』の解釈は成し得ない、と山田業広は考えていた。そのための研究結果を集成したのが『金匱要略札記』である。

彼が先ず第一に行ったことは、『金匱要略』の研究底本を『古今医統正脈全書』所収の徐鎔本に定め、他の諸版本および隋唐以前の諸医書を用いた徹底的な校勘作業だった。底本に徐鎔本を用いたのは、多紀元簡の『金匱要略輯義』を踏襲したのだろうが、当時通行していた和刻の兪橋本や趙開美本(和刻『仲景全書』本)は甚だ信頼できないものなので、穏当な選択といよう。『金匱』を諸医書で校勘することは、浅井図南による校訂本(寛保二年、一七四二)に門下の後藤徽が校勘したのが嚆矢(享和元年刊)だろうが、その直後(文化三年)には多紀元簡が体系的にこれを前掲書中で行っている。その後(嘉永六年)に豊田省吾がこれを引き継ぎ、業広が自費で九折堂より上梓したことは、業広の医学研究姿勢の項ですでに述べた。

ところで上掲三本が『金匱』の諸版本以外で校勘に使用した医書は、『金匱』の成立と密接に関連する『傷寒論』『金匱玉函経』『脈経』『千金翼方』『外台秘要方』『肘後方』にすぎない。また完璧にそれらと校勘したとは言い難いものだった。業広はこれらの業績を基礎とし、より子細に対校を行ったばかりでなく、隋唐前の全現伝医書と校勘したといっても過言ではないほど、徹底して諸医書中の類文・類句を探索している。

前掲諸医書以外で、この校勘に引用された医籍を列挙すると、『素問』『霊枢』『難経』『甲乙経』『太素』『証類本草』所載諸本草『諸病源候論』『千金方』『医心方』『医方類聚』等である。この作業は現伝本の異同や錯誤を明らかにするだけに留まらず、林億ら宋臣注の粗漏をも補充する意味があったらしい。

当校勘で字句の異同範囲を明確に浮き上がらせた上で、次にこれをはるかに上回る精力を正確な字句の確定と、その古義の追求に注いでいる。彼がこれら考証と訓詁で展開している高度な議論を、一々ここに論評紹介する勇気を筆者は持ち合わせていない。僅か一字一句のために、漢から明清に至る諸医書ばかりか夥しい諸漢籍を博覧援引し、あくまでも臆見を排した公正な見解を探究する彼の真摯な姿勢に、ただ圧倒されるばかりである。

現在、漢方医学に何らかの形で携わる者が、『傷寒論』や『金匱要略』の価値を単にその処方の効果だけにあるのではないとするならば、その価値を探索する前段階として業広の一連の著作、とりわけ『金匱要略札記』と『傷寒論札記』は方法論として強い示唆を与えるものと筆者は確信する。

この『札記』から導かれた一字一句の解釈へのゆるぎない自信に裏打ちされ、著されたのが『金匱要略集注』である。業広が古注を尊んでいたことは既述したが、『金匱要略』には元以降の注釈しかない。そこで彼は集注形式を採り、さらに自己の考按を所々で付加して本書を草したのである。集注形式については業広の医学研究姿勢の項で既述したので、ここでは省く。

業広は本書に採用した注家を略称で記すのみで、書名等を説明していないので、それら略称について説明しておこう。

〔趙曰〕 元・趙以徳(良仁)著『金匱要略衍義』。本書は現在、清・周揚俊がこれに補注を加えて二二巻本とした『金匱玉函経二註』からその全文が知れる。

〔程曰〕 清・程林(雲来)著『金匱要略直解』三巻。

〔徐曰〕 清・徐彬(忠可)著『金匱要略論註』二四巻。

〔魏曰〕 清・魏{艸+力×3}{丹+彡}(念庭)著『金匱要略方論本義』二二巻。

〔尤曰〕 清・尤恰(在{輕-車+サンズイ})著『金匱心典』三巻。

〔周臼〕 清・周揚俊(禹載)著『金匱玉函経二註』二二巻。

〔沈曰〕 清・沈明宗(目南)『趙仲景金匱要略』二四巻。

〔金鑑〕 清・呉謙等著『医宗金鑑』所収『訂正仲景全書金匱要略註』八巻。

〔朱曰〕 清・朱光被(俊明)著『金匱要略正義』二巻。

本書の特色の一つに、諸家注を数多く採用していることがある。上述の九家注のほかに、日本からは多紀元簡(桂山)、元堅(サイ庭)、元胤(柳沂)の注、また中国の『傷寒論』の注釈をも援引している。

随所に「業広按」、あるいは「按」として述べられる彼の注は、その前に引く諸家の注を承け、専ら条句全体の意と前後の条文との関係を記した、非常に簡潔で明快な論旨のものとなっている。ここに他の考証家の著述と異なる業広独自の特徴が出ている。

彼が多紀氏に代表される考証派の論議を一層広範囲かつ緻密にする傍ら、それらを各々の分野別に著述し分けていたことは縷々説明してきた。こうすることにより、究極の目的である古典の解釈で、一句のために百行の考証を費やし、論旨と前後関係が不明瞭になることを巧みに避け、著述に一貫性を与えようとしたのである。

したがって『金匱要略集注』の彼の注釈の裏には、『金匱要略札記』等で綿密に検討された深い考察があることを忘れてはならない。

(二)『傷寒論札記』

本書は前掲の『金匱要略札記』と同一の目的で研究著述されたものである。したがって、ここでは書誌についてのみ記すこととする。筆者が知り得た範囲で、本書には以下の四伝本があった。

A、東北大学附属図書館狩野文庫所蔵本。

B、武田科学振興財団杏雨書屋所蔵本。

C、九州大学図書館所蔵本。

D、龍野一雄氏旧蔵本。

『国書』(15)a)にはC本が九大に架蔵されていたことを記載しているが、筆者の問い合わせには現在見当たらないとの返事だった(*近年の整理で再出現し、九五年二月二十四日に親見。嘉永三年四月二日起草、同五月二十二日卒業とある。九九年に複写を入手)。

D本は龍野氏が戦前所蔵していたが、戦災で烏有に帰した。以前、氏は本書の所蔵を二回報告している(3)(27)。それによると二冊本だったらしい。

現存するA、B二本の特徴を比較した結果は次のようである。

A、東北大狩野文庫本(狩二二〇三五、本書収録)

一巻二冊(上冊:本文六六葉。下冊:本文四一葉)、毎半葉九行、行二〇字。罫入用紙の毎版心下部に第幾葉かを記し、毎篇首・版心上方に篇名を略記する。用紙は『金匱要略札記』『金匱要略集注』と同一。

上冊は「太陽病上篇第五」より「太陽病下篇第七」までの三篇計六四葉を綴じ、巻末に第幾葉かを記さない二葉が補綴されている。

下冊は「陽明病篇第八」より「陰陽易差後労復病篇第十四」までの七篇四一葉が綴じられている。本書の上下冊第一葉表(オモテ)には岡正吉の蔵印記がある。本文は業広の所筆によく似ているが別人の転写で、所々に見られる書き込みは業広の自筆である。

上冊末に綴じられた二葉は、『金匱要略集注』中50b第七行目より中52a第五行目までを整理したもので、この二葉だけは業広の自筆である。

B、武田杏雨本(杏・四二九九)

一巻一冊五六葉。毎半葉九行、行二〇字。版心は全葉無記、用紙は『金匱要略札記』等と同一紙である。

本書中には「太陽病上篇第五」より陰陽易差後労復病第十四までの一〇篇が綴じられている。本文は杏雨本『金匱札記』と同一筆で、同様に業精の書き込み、「月明荘印」(巻末)がある。恐らくは同一の成書、伝本過程をたどったものだろう。

本文内容はA本に比して甚だ少なく、「太陽病上中下篇」以外の各篇はほとんど未完成の状態である。恐らくは業広の第一次草稿が未完成の段階で作られた写本だろう。

A本に綴じられた『金匱要略集注』相当の二葉は、本書に影印収録した『金匱要略集注』(中医研究院本)の書き込みまで本文として罫内に写している。『集注』の序年が文久三年(一八六三)であるので、この二葉はそれ以降に写されており、また同様にこれを綴じ込んだこの東北大本『傷寒論札記』も、その頃以降に整理されたと思われる。

一方、『九折堂読書記・傷寒論』と東北大A本を較べると、僅かながらA本に記述が少ないところがある。『傷寒論札記』が分筆されて『傷寒論攷異』(現存未詳)と『九折堂読書記』が著されたのは明治七年だった。するとA本は明治七年以前に第二次稿本を整理し、影写したものらしい。

以上の検討から、現伝二本中では東北大本が最も完成度が高い。したがって本書ではこのA本を底本として影印覆刻した。

ところでA本は岡氏旧蔵書である。岡正吉は業広と共に温知社設立に参加したが、後年温知社の手ぬるい方針に反対し、脱会して回天医会を結成。また『継興医報』を発刊するなど、明治の漢方存続運動に大きな役割をはたしたことで知られる。今回この岡氏旧蔵の『傷寒論札記』が復刻されるに至ったことは、何か不思議な因縁を感じさせられる。

五、おわりに

山田業広の偉大さは、かつて先輩諸賢が幾度も強調してきたことである。筆者は今回、今まで見過ごされてきた業広の著作成立過程を手掛かりとし、その研究姿勢と方向を考察し、業広の業績の一部も紹介してみた。この調査検討を通じ、世界にも誇るべき業広の研究著作の多くが、今まで注目もされずに眠り続けていたことに大きな驚きを覚えるとともに、そのほぼ全てが今なお各地の図書館に保存されていることを確認することができ、無上の喜びを感ぜずにはいられなかった。

だが業広の事蹟、およびその子・業精についてはまだ不明な点が多い。これらについては今後も継続して考えていきたいと思う。

謝辞 本稿を終えるにあたり、快く取材に応じて下された山田業広の御子孫・直井輝子氏、ならびに多くの貴重な資料を借与下された日本東洋医学会理事・寺師睦宗先生、また関係書籍の閲覧調査に便宜をおはかりいただいた北里東医研副所長・大塚恭男先生、および各図書館の関係諸氏に深甚の謝意を申し上げる。また『傷寒論札記』を発見、ご通知いただいた東北大文字部の石田秀実氏、筆者の資料蒐集に終始協力いただき、多くの示唆を与えられた本研究室の小曽戸洋氏の好意に深謝申し上げる。ならびに業広の自筆稿本二著の複製交流に尽力された矢数道明先生と、中国中医研究院医史文献研究所・図書館・外事処の関係諸氏の協力に衷心より感謝申し上げる。

附記 本稿は北里研東医研医史学研究室主催・第二回漢方学説研究会(一九八三年三月)で発表した内容を補正・敷衍したものである。なお、本調査費用の一部は本研究室の矢数寄金によった。ここに改めて深謝申し上げる。

(北里研究所附属東洋医学総合研究所/医史学研究室)

文献および注

(1)石原保秀「山田椿庭先生と椿庭夜話」、『漢方と漢薬』六巻七・八号(一九三九)。

(2)安西安周『明治先哲医話』一~九頁、龍吟社(一九四三)。

(3)龍野一雄氏はこれに先立ち、業広の著書である『金匱玉函要略類方』(「医籍解題」『漢方と漢薬』四巻一〇号、一九三七)、『傷寒論札記』(同上四巻一一号)、『段長補短記』(同上五巻一号、一九三八)の三書について、実見に基づき簡単な紹介をしている。当三書は東北大狩野文庫蔵本に基づいたものと考えられるが、もし龍野氏個人蔵書によるものならば、他の龍野氏蔵書とともに空襲で消失したと思われる。

(4)古医道人(安西安周)a)「われらの先駆者-山田業広-」、『漢方の臨床』三巻二号(一九五六)、b)「われらの先駆者-山田業精-」、同上三巻三号。

(5)大塚敬節「至誠の医人椿庭山田業広と業精」、『漢方の臨床』九巻一一・一二号(一九六二)。

(6)深川晨堂『漢洋医学闘争史(上巻)』、旧藩と医学社(一九三四)。

(7)昨年(一九八三)八月九日、矢数道明先生・小曽戸洋氏と共に、中国より到着した『金匱要略集注』『金匱要略札記』のコピー製本を業広の墓前に供えた時のもの。後方は矢数道明先生。

(8)近藤修之助編纂兼発行、布野万長発行人、二九三~二九九頁。

(9)浅田惟常『経方弁』序:「……此書特能発揮其旨、亦足以見数十年読書臨証独得之妙矣。噫使往時所締交諸老先生在、誰不快絶哉」、『近世漢方医学書集成』94巻山田業広(三)三二二頁、名著出版(一九八二)。

(10)寺師睦宗「椿庭山田業広」、『近世漢方医学書集成』92巻山田業広(一)二三頁、名著出版(一九八二)。ここで寺師氏は、「本書は……和田東郭の『蕉窓方意解』に匹敵すべき名著である……本書について竜野一雄氏は……私は本書によって教えられ、考えを進めるためにどれほど稗益を蒙ったか知れない」と嘆賞しておられる。

(11)山田業広編『蘭軒医話』序で、業広は「先生惟不好著述」と評している。

(12)『椿庭文稿』(京大富士川文庫蔵)に収録されている。

(13)「固雖不足示諸大方、而数十年之所愚得、不忍徒葬於魚腹中、若有子孫篤志、知父祖之苦心者、則吾之志願足矣」(慶大富士川文庫所蔵『医学管錐』序より)。

(14)大塚敬節「温知医談の復刊に際して」、復刊『温知医談』一~一三頁、同朋社(一九七九)。

(15)a)『国書総目録』、岩波書店(一九七七)。b)『杏雨書屋蔵書目録』、臨川書店(一九八二)。c)慶応義塾大学医学情報センター『古医書目録』、医事通信社(一九七三)。d)満州医科大学中国医学研究室編『中国医学書目』(一九三一)。e)北京図書館・中医研究院編『中医図書聯合目録』(一九六一)。

(16)a)山田業広著・山田業精編『椿庭文稿』、京大富士川文庫蔵。本書は業広の代表的著作の序跋文を集めたもの。一部それ以外のものも混じるが、彼の著述全体を鳥瞰するのに便利である。また現在未発見の書の序跋も収められている。途中までは業広の自筆だが、後半は業精の筆による部分もあり、恐らくは業広没後、業精により最終的に纏め上げられたのだろう。b)山田業精「闡幽書目十輯」『継興医報』四一・四二号、同朋社復刊(一九七九)。

(17)寺師睦宗『和訓椿庭経方弁-傷寒類方弁書・経方弁-』、名著出版(一九八二)。

(18)『医学管錐』の序に「年逾四十、診病日多、東奔西走、殆二十年許…」と当時を述懐している。

(19)当時の経過、とくに岡本保孝とのやりとりは『吹毛・嘗試』(慶大富士川文庫所蔵)に詳しい。

(20)「余毎読素問、芒乎不得其要領、乃取諸家之長、以捨其短、略折衷其義。他日観之亦無所帰宿。退思王太僕(王冰)注、最古而最精、…、乃択諸家之可以裨補王注者、撰次注集疏、亦信古之意也」。

(21)『柳絮地に舞ふ-満州医科大学史』三八~五二・一四〇~一四一頁、輔仁会満州医科大学史編集委員会(一九七八)。

(22)耿鑑庭等「中医研究院図書館介紹」、『人民保建』第九号八七九~八八一頁(一九五九)。

(23)森田幸門『金匱要略入門』一〇二二頁「引用書目」、森田漢法治療研究所(一九六二)。

(24)大塚敬節主講『金匱要略講話』九頁、創元社(一九七九)。

(25)上掲文献(10)九頁。

(26)「御目見医師講義聴聞躋寿館出席留」、川瀬一馬『日本書誌学之研究』五一六~五三九頁、講談社(一九七一)。

(27)竜野一雄「傷寒論の研究」第2篇傷寒論研究史・傷寒論研究書目第273番目、『日本東洋医学会誌』一巻一~六号四三頁(一九五〇)。

(28)小曽戸洋「考証学派と『傷寒論』」、『中医臨床』第三巻臨時増刊号「日中傷寒論シンポジウム記念論集」一九六~二〇五頁(一九八二)。