中国科学院図書館蔵本

当版の存在は中国でほとんど注目されていないが、江戸後期には多紀元簡の蔵本が知られていた。のち所蔵記録がなかったが、筆者らは台北の故宮博物院に多紀本にもとづく明治前期の影写本を一点(欠下巻)、北京の中国科学院図書館に別伝の刊本を一点発見した[8]。

当版の存在は中国でほとんど注目されていないが、江戸後期には多紀元簡の蔵本が知られていた。のち所蔵記録がなかったが、筆者らは台北の故宮博物院に多紀本にもとづく明治前期の影写本を一点(欠下巻)、北京の中国科学院図書館に別伝の刊本を一点発見した[8]。『金匱要略』の成立と現存版本

真柳 誠(茨城大学大学院人文科学研究科)

The complete and extant editions of JinguiYaolue

MAYANAGI Makoto (Ibaraki University, Graduate School of Humanities)

The extant Jinguiyaolue is less likely originates directly from the section on miscellaneous diseases in the 16-volume Shanghanzabinglun of ZHANG Zhong-jing which was compiled in the early third century. It was, in fact, compiled in the Northern Song dynasty. All the extant editions of Jinguiyaolue, including Japanese editions, were derived from the five editions system compiled from the Yuan dynasty to the Ming dynasty, belongs to the large character version. The small character version of Wu Qian's transcript that was recently discovered in the Shanghai Library is different from the original system, and this is worthy attention to. By comparison of Deng Zhen's version with Wu Qian's version, it was realized that the Northern Song government had not simply converted the large character version into the small character version, but revised it as large-scale for the second time.

はじめに

昨年、日本東洋医学会より『善本翻刻 傷寒論・金匱要略』が刊行された。本書は明・趙開美真本の第二版『〔宋板〕傷寒論』、および元・鄧珍本『新編金匱方論』と明・呉遷本『金匱要略方』の三本を収める。各本の全葉につきページの上部に影印、下部に翻字を配し、書末に解題と処方索引も付した。台北・北京・上海に所蔵される各本を一括出版したのはむろん世界初であり、これを英断された日本東洋医学会の石野尚吾前会長に深く御礼申し上げる。

なお出版した三本はともに現存する最善本、しかも鄧珍本以外は従来未知の新出文献なので、『傷寒論』『金匱要略』が編刊されて以降約千年の迷妄を覚ますだろう。とりわけ呉遷本により従前の『金匱要略』解釈は少なからず覆されるので、今後の研究進展が大いに期待される。ついては東洋医学会刊行書の拙著『金匱要略』解題を一部削訂し、各国に読者がいる本誌に掲載させていただくことにした。また呉遷本のカラー図版も「目でみる漢方資料館」にて紹介させていただきたい。

一 『金匱要略』の成立

『傷寒論』には張仲景作とされる序「傷寒卒病論集」があり、「処方を博採して諸医籍を撰用し、傷寒と雑病の論あわせて十六巻を編纂した」と記される。これにもとづき、現行の『傷寒論』は十巻本につき残り六巻が雑病の論で、それを三巻に節略したのが現在の『金匱要略』、という説がある。しかし『金匱要略』の成立に関する資料は『傷寒論』以上に少なく、かくも単純に判断することはできない。

そもそも『傷寒論』の仲景序とされる文に「雑病」の字句はあるが、「金匱」の字句はどこにもない。また、そこに記される「傷寒と雑病の論あわせて十六巻」が傷寒部分と雑病部分の合編としても、おのおのが当時幾巻であったかは不明である。書物の巻数は伝承過程で往々に増減するので、今の『傷寒論』十巻が当時も十巻であったとは推測できない。ましてそれらは、「仲景序」の記述を信用した上での議論である。やはり本書の成書や成立の経緯も、まず史実に照らして考察されねばならない。

『金匱要略』の書名が正史に出現するのは、元代編纂の『宋史』芸文志に「金匱要略方三巻、張仲景撰、王叔和集」、と著録されるのが最初である。それ以前の『隋書』や両『唐書』などの正史、唐・五代までの諸文献に本書名はみえない。むろん『宋史』に著録の書は、後述する北宋政府の校刊を経たものである。したがって本書の成書はもちろん、成立も正確な意味では北宋以前に遡りえない。しかし内容などの淵源と伝承はある程度の追求が可能である。

二 宋以前の記録

現存文献では、三世紀後半に成立の『脈経』巻八と『甲乙経』巻七に、おのおの『金匱要略』と対応する文がある。ただし、それらは後代の付加とも考えられ、かならずしも当時の文章とは認めがたい。

もっとも信頼できる早期の記載は、四五四~四七三年の間に成立した『小品方』に見られる[1]。本書は遣隋使将来本に由来する鎌倉写本が東京の尊経閣文庫に唯一現存する。現存部分は巻一の前半で、傍注以外に後代の付加はなく、旧姿を相当に保存していると思われる。そこには『金匱要略』と同一、もしくは酷似した方名・配剤薬・主治条文が記載される。かつ巻頭の自序が列挙する文献中には、「張仲景弁傷寒并方有九巻、張仲景雑方有八巻」の二書が明記される。『小品方』にある『金匱要略』との類似処方が、自序に記す仲景二書からの引用とは即断できない。しかし『小品方』の五世紀後半に、『金匱要略』の内容のある部分が流布していたことはまちがいない。

隋の七世紀初では『諸病源候論』婦人雑病などの諸篇に、「(張)仲景云」などとして『金匱要略』と類似した文が記される。『隋書』経籍志にも「張仲景療婦人方二巻」と著録されるので、当時は婦人病に関する仲景の書が単行されていたとわかる。唐の七世紀中葉では、『千金方』巻十傷寒下に出典こそ記さないが、百合病・狐惑病・黄疸病など『金匱要略』とほぼ同一名の篇ごとに、類似の条文や処方が記載される。同書の巻二十六には仲景撰「五味損益食治篇」の序とおぼしき文や、『金匱要略』とほぼ共通する「食禁」(食養上の注意・禁忌)の論も見られる[2]。

『千金方』より約百年後の『外台秘要方』(七五二)には、『(張)仲景傷寒論』十八巻からの引用文が多い。他方、『唐会要』によると七六〇年に上奏された医官の試験料目に、「張仲景傷寒論二道(問)」と指定される書があった。その書は、おそらく『外台秘要方』が引く『(張)仲景傷寒論』十八巻と同系だろう。『外台秘要方』はこの十八巻本の全文を引用するわけではないが、所引巻次の注記からすると前半十巻が現『傷寒論』、後半八巻が現『金匱要略』と対応する。さらに現『金匱要略』全二十五篇のうち計十二篇の対応文が引用されるので、当時の『(張)仲景傷寒論』には現『金匱要略』とかなり近似した内容が含まれていた。ただし両者の篇順はあまり一致せず、直接の伝承関係を認めがたい。さらに現『金匱要略』で特異な内容の「食禁」の対応文は、『(張)仲景傷寒論』から一切引用されていない。代わりに別の『仲景(方)』や、それを引用する『張文仲(方)』からのみ『外台秘要方』に孫引きされていた。このことからも、現『金匱要略』は唐代の『(張)仲景傷寒論』十八巻に直接由来しないことが首肯される。

ところで、二八三~三四三年頃の葛洪は『肘後救卒方』自序に、「仲景・華佗らの秘要金匱緑秩黄素方は千巻近いので、これらを撰集して『玉函方』百巻とし、さらに要約して『肘後救卒方』三巻とした」と記す。その類文は彼の『抱朴子内篇』雑応にもみえ、あながち偽撰とはできない。また『晋書』葛洪伝は著書に「金匱薬方百巻、肘後要急方四巻」を記すので、『玉函方』は後に『金匱薬方』とも呼ばれたらしい。この百巻本は伝存しないが、今本『肘後方』にある葛洪の文では百巻本を「大方」、三巻本を「小方」と区別するので、百巻本は実在したのだろう。ちなみに『医心方』巻二十六には『金匱録』からの引用があり、葛洪かとも疑える内容がみえる。一方、『肘後方』の葛洪の文や『抱朴子』には、青龍・白虎・建中など仲景処方と共通する方名が記される。さらに後述の鄧珍本や呉遷本の『金匱要略』には撰者無記の小序があり、その前半は葛洪の『肘後救卒方』自序と酷似する。しかも後述のように、現『金匱要略』の底本は傷寒部分も含む節略写本で、仲景『金匱玉函要略方』という書名だった。これらの符合からすると、仲景『金匱玉函要略方』が葛洪の百巻本系に由来する可能性を考えてもいい[3]。

以上を要するに、三世紀初期に仲景が著したとされる「傷寒と雑病の論」十六巻の雑病部分より直接、現在の『金匱要略』ができたとは考えにくい。そのルーツは書名レベルで四世紀前期の『金匱薬(玉函)方』、一部内容レベルで五世紀後半の『小品方』まで遡及できるだけだった。また『諸病源候論』『千金方』『外台秘要方』などからすると、仲景の医論や処方は七世紀初から八世紀中葉にかけて、引用や単離など複雑な伝承をくり返していた。こうした過程の中から、現『金匱要略』の底本が生まれたと考えるべきだろう。

三 北宋政府による校訂と刊行

『金匱要略』の内容の淵源は、五世紀中頃まで遡及可能だった。しかし内容の成立時期ではなく、『金匱要略』の成書とするなら、「宋改」により初めて出版物となった北宋中期と断定できる。換言するなら、『金匱要略』は宋改で誕生した書といってもいい。その経緯は『金匱要略』に前付された北宋政府校正医書局の儒臣、高保衡・孫奇・林億の序文に明記されている。序の関連部分は少々長いが、以下に現代語訳してみよう。

張仲景は「傷寒と雑病の論」合十六巻を著した。しかし今の世(北宋)にはただ『傷寒論』十巻が伝存するのみで、「雑病の論」は世にみえず、その一・二割が諸家の方書に引用されているにすぎない。ところが翰林学士の王洙はある日、国家の図書館で虫損を受けた古書中に、仲景『金匱玉函要略方』三巻を発見した。当書は上巻に傷寒、中巻に雑病、下巻に処方と婦人病が記されたものであった。そこで転写して数人の学識者にのみ伝え、配剤薬と主治証が完備している処方を使用してみたところ、効果は神のごとくであった。しかし当書のある部分は病証の記載のみで相応する配剤薬が欠落していたり、逆に配剤薬のみで主治証がないなど、治療に使用するには不完全な書である。

国家はわれわれ儒臣に医書の校訂を命じ、すでに『傷寒論』、次に『金匱玉函経』を校刊し、今また当書の校訂が完成した。この校訂では、下巻にあった処方をおのおの相応する証候文以下に配置しなおし、救急の際に便宜をはかった。また諸家の方書中に散在する仲景の雑病に関する論説と処方の佚文を採取、各篇末に「附方」として補遺し、当書の治療法を広げた。しかし上巻の傷寒部分は(『傷寒論』と比較して)節略が多いので削除し、その他の雑病より飲食禁忌までを残し、全二十五篇とした。処方は重複を除き総二百六十二方、これを上中下の三巻本に再編成した。書名は(王洙発見書の)旧称を踏襲して『金匱方論(金匱要略方)』とする。

以上の記述より次の史実が知られる。

①『金匱要略』の底本は、王洙が政府図書館で発見した仲景『金匱玉函要略方』三巻だった。王洙は『宋史』の伝によると、北宋政府図書館蔵書目録の『崇文総目』の編纂(一〇三四年勅命、一〇四一年完成)に参加している。この書はおそらく、その際に発見されたものであろう。事実、『崇文総目輯釈』には「金匱玉函要略三巻、張仲景撰」と著録されている。

②この書には傷寒や雑病・飲食禁忌の論と方が記されていたが、節略・脱落・虫損があるばかりか、処方と主治条文がばらばら、あるいは一方が欠けて使用に著しく不便となっていた。

③ 林億らはこの書を校訂するにあたり、上巻の傷寒部分はすでに『傷寒論』を校刊ずみなので削除した。そして中下二巻の再編では、節略や脱落した内容を諸医書に引用される仲景の佚文を集めて補填、あるいは「附方」とした。附方は後述の呉遷本で見ると十三箇所にあり、『外台秘要方』『千金方』『千金翼方』などより最少で計三十三方が補遺されている。

④この再編・輯佚・校正により、全三巻二十五篇・計二百六十二方の書として新たに誕生したのが『金匱要略』である。

現行の『金匱要略』は、まさしくこの序に記すとおりとなっている。つまり『金匱要略』とは、林億らによるこうした大改訂の末、仲景の雑病治療書として再編された一種の「輯佚復原本」なのである。したがって個々の内容はさておき、今われわれが見るところの『金匱要略』の成書は、正確にはこの宋改とされねばならない。

なお『金匱要略』にこうした複雑な成立・成書の経緯があることは、本文の解釈でも常に留意されるべきである。たとえば主治条文の文体・表現がやや後代的であったり、薬量単位に「分」などが使われていることなどで、それらを張仲景以後の衍文・付加などとして解釈の対象外とすることが往々見うけられる。しかしそれらは、仲景の文が本書以前の段階で各書間に孫引・ひ孫引された結果、必然的に生じた変化にすぎず、本質的にはやはり張仲景の文なのである。ときには、八味丸の出典に「崔氏」と記されることで、八味丸を仲景以後の処方としたり、仲景が崔氏の八味丸を引用したかのごとく錯覚する人もいる。これも、八味丸が『崔氏(纂要)方』に仲景の処方として載っていたので、宋改の際に「崔氏」と明記して附方に転載し、王洙が発見した書の欠落を補遺したことの無理解に基づく曲説と言わねばならない。

四 宋以降の版本

王洙が北宋政府の図書館に発見した仲景『金匱玉函要略方』三巻はもちろん現存せず、これを底本に宋改を経た『金匱要略』三巻系のみが現在に伝わっている。その祖版たる北宋政府大字本の刊年は、かつて知られた『金匱要略』の諸版に記されていなかった。ただし校訂にたずさわった林億らの官位が年々昇級することから、岡西氏は刊年が知られる他本の官位と比較し、大字本は治平三年(一〇六六)の刊行と推定した[4]。また紹聖元年(一〇九四)から数年内に国子監より小字本が刊行されたことも、宋版小字本『脈経』に後付の牒文から推定されていた。しかし北宋政府版大字本・小字本の『金匱要略』がともに現存しないため、正確な刊年はかつて未詳だった。ところが筆者が近年新たに見出した呉遷本の記載より、大字本の刊行勅命は治平三年三月十九日だったとわかり、岡西説の正しさが証明された。また国子監による小字本刊行が紹聖三年(一〇九六)六月だったことも明らかになった。

筆者の調査によれば、日本版も含めた『金匱要略』の現存版本は重印・影印や全書所収本を含め六〇種をこえるが、すべてが元代以降・明代までの五版本より派生している。さらに、それらと完全に別系の呉遷本も出現した。李氏朝鮮時代までとベトナム王朝時代の版本は知られていない。そこで、諸本のルーツたる元明五版本と呉遷本について、由来・関係・特徴などを概説しておこう。

(一)大字本系

北宋政府が皇帝に献上する形式で刊行した書は、一文字がコイン大のため、大字本と呼ばれる。およそB四判ほどの大型本で、一葉に大字経文で四〇〇字前後しか刻版しないため、一書あたりの葉数が多い。このため版木数も紙の量も多く、おおむね官公庁用の豪華本で高価だった。そこで民間の需要が多い医書などでは、B五判弱の小型判で一葉に六〇〇字近くを収めた廉価な小字本を、政府関連機関から大字本後に出版している。それらは南宋で復刻されることもあった。

しかし『金匱要略』については、大字本も小字本も宋版が一切現存しない。古版では以下の元明五版が現存し、これらが大字本系だったことも、小字本系呉遷本の出現で明らかになった。すなわち呉遷本を除き、従来使用されてきた『金匱要略』の全版本はひとしく大字本系に属する。

①元・鄧珍版 当版三巻は二冊に綴じられ、第一冊は鄧珍序二葉・宋臣序(小序を後付)一葉・目録二〇葉・巻上二九葉、第二冊は巻中二六葉・巻下二〇葉からなる。その現存と所在はかつて知られていなかったが、筆者らの調査により北京大学図書館に唯一架蔵されているのが発見された[5]。鄧珍序によると、福建南平出身の彼が当時久しく通行していなかった『金匱方論』を隣地の江西撫洲・丘氏より入手し[6]、刊行したことがわかる。この序は元の後至元六年(一三四〇)に記され、本文の字様・版式も元の建版にまちがいない。ただし北京大学本の巻上第三・四葉だけは匡郭が大きく、字様からすると明・嘉靖間の新安彫板だろう。これは当該葉の版木が破損か紛失したため、新彫されたことを意味する。したがって北京大学本は元・後至元六年の序刊本で、明・嘉靖間の修刻・重印本ということになる。

当版三巻は二冊に綴じられ、第一冊は鄧珍序二葉・宋臣序(小序を後付)一葉・目録二〇葉・巻上二九葉、第二冊は巻中二六葉・巻下二〇葉からなる。その現存と所在はかつて知られていなかったが、筆者らの調査により北京大学図書館に唯一架蔵されているのが発見された[5]。鄧珍序によると、福建南平出身の彼が当時久しく通行していなかった『金匱方論』を隣地の江西撫洲・丘氏より入手し[6]、刊行したことがわかる。この序は元の後至元六年(一三四〇)に記され、本文の字様・版式も元の建版にまちがいない。ただし北京大学本の巻上第三・四葉だけは匡郭が大きく、字様からすると明・嘉靖間の新安彫板だろう。これは当該葉の版木が破損か紛失したため、新彫されたことを意味する。したがって北京大学本は元・後至元六年の序刊本で、明・嘉靖間の修刻・重印本ということになる。

なお巻上末葉の余白には、楊守敬による以下の自筆識語が墨書されている。

金匱要略、以明趙開美仿宋本為最佳、次則兪橋本、然皆流伝絶少。医統本則脱誤至多。此元刊本与趙本悉合、尤為希有之籍。光緒丁酉三月、得見于上海寄観閣、因記。宜都楊守敬

すると当本は清末・蔵書家の楊守敬旧蔵で、上海の寄観閣で入手していた。彼は当本を元刊本と鑑定するものの、それが明中期の修刻・重印であることは見落としている。しかも後述の趙開美本を仿宋版と誤認したため、当版との関係を完全に理解していなかったらしい。一方、当本の各処には二十二顆の蔵印記が捺され、袁廷梼→孫従添→寄観閣→楊守敬→李盛鐸→李滂などの手を約二百数十年にわたり流転した後、北京大学図書館に架蔵された経緯が知られる。

鄧珍版には、かつて知られた諸版にみえない宋版の旧態が少なからず保持されている。たとえば書名の頭に「新編」の二字を冠すること。林億らの序文では、「国家」「主上」「太子」の三字句に対し敬畏の書式が見られること。前述した葛洪との関連を示唆する撰者無記の小序があり、これは底本の仲景『金匱玉函要略方』段階からあったと考えられ、当証拠が残存すること。本文各巻頭の編著者名が林億・王叔和・張仲景の順で記され、従来の通行本と正反対であること。底本とされた『金匱玉函要略方』原文と宋改補填文の区別が、本文の一部書式から推測されること、などである。以上の特徴は、本文にも宋版大字本の旧態が保存されていることを示す。

しかし当版の書名に「要略」の二字を欠く点は、宋の大字本・小字本および金初通行本の書名記録などに例がないため、鄧珍もしくはそれに至る間の改変と思われる。また呉遷本との比較でわかるが、鄧珍版の「論」部分では本来改行されていた文章の頭に○印を付けて前行に送り込み、この操作で紙幅を節約している。俗字・誤字や脱文も少なくない。さらに北京大学本は鄧珍の刊行から二百年前後を経た修刻重印のため、版木の磨滅やひび割れで印刷の不鮮明な文字が多数ある。

とはいえ、後代諸版のような著しい改変や誤字・脱文などはない。さらに後述の明版四種はいずれも鄧珍本から派生していたことが解明され[7]、けっきょく従来通行していたあらゆる版本も当版に由来することが知られた。鄧珍版は現存する大字本系の最高位にある善本なのである。

とはいえ、後代諸版のような著しい改変や誤字・脱文などはない。さらに後述の明版四種はいずれも鄧珍本から派生していたことが解明され[7]、けっきょく従来通行していたあらゆる版本も当版に由来することが知られた。鄧珍版は現存する大字本系の最高位にある善本なのである。

以上より鄧珍版を東洋医学会出版の当該書に影印収載することとし、唯一所蔵する北京大学図書館より出版権を取得した。翻字では原本の印刷不鮮明と破損した部分の文字を補足、疑いない誤字を訂正し、略字・俗字・異体字は一括して正字に統一した。それらの子細は当該書の凡例を参照されたい。

②明・無名氏版

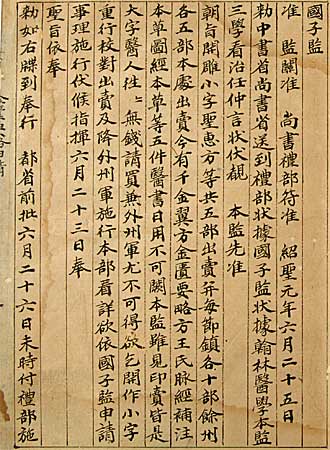

中国科学院図書館蔵本

当版の存在は中国でほとんど注目されていないが、江戸後期には多紀元簡の蔵本が知られていた。のち所蔵記録がなかったが、筆者らは台北の故宮博物院に多紀本にもとづく明治前期の影写本を一点(欠下巻)、北京の中国科学院図書館に別伝の刊本を一点発見した[8]。

当版の存在は中国でほとんど注目されていないが、江戸後期には多紀元簡の蔵本が知られていた。のち所蔵記録がなかったが、筆者らは台北の故宮博物院に多紀本にもとづく明治前期の影写本を一点(欠下巻)、北京の中国科学院図書館に別伝の刊本を一点発見した[8]。

当版は鄧珍本に比較的忠実なため、やはり宋版の旧がいささか残存している。さらに明・嘉靖間に流行した仿宋版の字様と版式で彫板されている。これゆえ多紀元簡は南宋版と判断し、彼の『金匱玉函要略方論輯義』および豊田省吾校訂『(新校)新編金匱要略方論』でも、当版を「宋本」として校勘に使用する。のち『経籍訪古志』では「明代仿宋本」と鑑定を改めて著録された。宋本や仿宋本と誤認したのは、鄧珍本の存在が知られていなかったことによる。筆者は版式と字様から嘉靖の所刊と判断するが、刊者未詳につき明・無名氏版と呼んでいる。

当版は一見すると宋版風の字様だが、誤字・俗字・脱文の夥しさは諸版の筆頭といっていい。したがって『金匱要略』の書誌研究、および鄧珍版で不鮮明な文字の校勘などにおいてのみ価値が認められる版本である。

③明・兪橋版

当版には明・兪橋の刊行識語があるが、その年は記されない。他方、兪橋撰の『広嗣要語』には嘉靖丙申年(一五三六)の刊行跋があり、この嘉靖版と当版は字様が酷似するので、同じ刻工グループの彫板だろう。したがって兪橋版も一五三六年前後の刊行と推定される。

当版には明・兪橋の刊行識語があるが、その年は記されない。他方、兪橋撰の『広嗣要語』には嘉靖丙申年(一五三六)の刊行跋があり、この嘉靖版と当版は字様が酷似するので、同じ刻工グループの彫板だろう。したがって兪橋版も一五三六年前後の刊行と推定される。

当版には鄧珍本の特徴がある一方、誤字・脱文などの特徴が無名氏版と多く一致する。すると鄧珍本にもとづく刊本または写本のX本がかつてあり、これを共通の祖として無名氏版と兪橋版が派生したと推定される[8]。当版も無名氏版についで誤字・脱文が多く、やはり書誌研究と校勘以外の目的には適さない。

兪橋版は一九二九年に上海商務印書館の『四部叢刊〔初編〕』第二版に影印収録されたが、商務印書館の涵芬楼蔵書は一九三二年の上海事変で大部分が焼失した。その理由もあり、当版自体の所在は現在確認されない。他方、当版は江戸前期に翻刻され、のち少なくとも版元を三回変えて重印された。森立之『金匱要略攷注』は和刻兪橋版を主な底本に使用する。さらに和刻版木を用いて浅井図南が補訂を加えた修刻・重印本、これにもとづく後藤徽(艮山の曽孫)の校訂・再版本が出版されるなど、江戸後期までかなり用いられた版本系だった。江戸中後期に四回和刻されて広く普及した小刻本『金匱要略』の一部にも、和刻兪橋版の文字が影響している。

④明・徐鎔版

『四部叢刊(初編1版)』本

明の徐鎔が古本・新本と称する二種の『金匱要略』を万暦十三年(一五八五)に校合し、同二十六年(一五九八)に呉勉学が校刊、同二十九年(一六〇一)に医学叢書『古今医統正脈全書』へ編入・重印されたのが当版である。『古今医統正脈全書』所収本は重印や修刻で単行もされたため、現存本は多い。

明の徐鎔が古本・新本と称する二種の『金匱要略』を万暦十三年(一五八五)に校合し、同二十六年(一五九八)に呉勉学が校刊、同二十九年(一六〇一)に医学叢書『古今医統正脈全書』へ編入・重印されたのが当版である。『古今医統正脈全書』所収本は重印や修刻で単行もされたため、現存本は多い。

近代には影印本が一九一九年刊の『四部叢刊〔初編〕』第一版に収められたほか、これにもとづく数種の影印本や活字本が現在も中国や台湾から出版され、もっとも普及している。多紀元簡『金匱玉函要略方論輯義』・豊田省吾校訂『(新校)新編金匱要略方論』や山田業広『金匱要略集注』も主な底本とした。当版だけを見ると宋版の旧が保たれている風で、文意不通の字句も少ないからである。

しかし前三版と校異すると、意を通りやすくしたり、宋版風を装うための意図的な改変や省略、と判断される部分や字句が数多く見出される。これら相違を検討した結果、徐鎔が校合の底本としたのは鄧珍版と無名氏版だった[7]。そして両版を参照しつつ、徐鎔の私見で宋版の旧に近づけようとしている。さらに明らかな誤刻も多い。したがって広く流布しているが、内容研究にも校勘の底本にも不適当といわねばならない。

⑤明・趙開美版 明の趙開美は『仲景全書』を万暦二十七年(一五九九)に編刊し、その一書が当版である。当版には鄧珍序が明版で唯一前付され、これを底本としたことがわかる。ただし字句を仔細に比較すると一部特徴は無名氏版と合致するので、それも参照してしている。ほぼ忠実に両版の字句が踏襲され、誤刻も多くはない。趙開美が改めたと判断される字句もあるが、徐鎔本ほど意図的でもない。しかし鄧珍版や無名氏版に保存された宋版の旧は完全に失われており、やはり書誌研究と鄧珍版の校勘にのみ使用されるべき版本といえる。

明の趙開美は『仲景全書』を万暦二十七年(一五九九)に編刊し、その一書が当版である。当版には鄧珍序が明版で唯一前付され、これを底本としたことがわかる。ただし字句を仔細に比較すると一部特徴は無名氏版と合致するので、それも参照してしている。ほぼ忠実に両版の字句が踏襲され、誤刻も多くはない。趙開美が改めたと判断される字句もあるが、徐鎔本ほど意図的でもない。しかし鄧珍版や無名氏版に保存された宋版の旧は完全に失われており、やはり書誌研究と鄧珍版の校勘にのみ使用されるべき版本といえる。

趙開美版は中国で影印出版されている。江戸前期の和刻本もあり、趙開美版とは別編成の和刻『仲景全書』に収められ、江戸中期まで五回印行されて普及していた[9]。その版式と書式はほぼ趙開美版だが、よく検討すると和刻兪橋版の字句が加えられている。また誤刻も多いが、返り点が唯一つけられた和刻版という特長がある[10]。さらに和刻趙開美版は小刻『金匱要略』の主な底本とされ、小刻本は四版本が江戸中後期に出版されている。このように趙開美版系は、江戸期にもっとも一般に流布した版本であった。

(二)小字本系 当写本三巻は二冊に綴じられ、第一冊は後補遊紙一葉・扉一葉・序一葉・巻上三〇葉、第二冊は巻中三一葉・巻下一九葉・牒文一葉・識語一葉からなる。欠筆などの明瞭な避諱、版心などへの刻工名の記入は見あたらない。全書に小さな朱の読点がある。誤字・脱文などの判断を記す同一者の朱筆付箋三三枚が上欄などに貼り込まれ、当付箋と本文の書写は明らかに別人の筆である。

当写本三巻は二冊に綴じられ、第一冊は後補遊紙一葉・扉一葉・序一葉・巻上三〇葉、第二冊は巻中三一葉・巻下一九葉・牒文一葉・識語一葉からなる。欠筆などの明瞭な避諱、版心などへの刻工名の記入は見あたらない。全書に小さな朱の読点がある。誤字・脱文などの判断を記す同一者の朱筆付箋三三枚が上欄などに貼り込まれ、当付箋と本文の書写は明らかに別人の筆である。

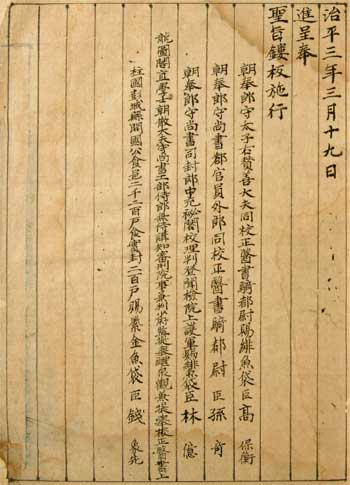

これまで当本の現存や所在は一切注目されていなかった。一方、沈氏は明初写本の『金匱要略』が中国某所に現存し、それに大字本・小字本各々の刊年を記した勅命文が後付されることを、二〇〇六年一〇月に短報した[11]。筆者は当写本を上海図書館の所蔵と推定し、二〇〇七年八月より実地調査を重ねた。この結果、同図書館蔵の明・呉遷写本『金匱要略方』三巻は現存唯一の北宋政府小字本系であることが判明し、報告した[12]。すなわち既知の『金匱要略』諸版と書式・構成・字句に大きな相違があり、完全に別系統なのである。注目すべきは、他に現存を見ない陳尭道『中庸五十義』『大学会要』など南宋版五書を反故とし、その裏面を利用して一人の筆で実直に筆写する点である。書末には紹聖三年(一〇九六)六月に国子監から小字本を刊行する旨の牒文と国子監の列銜(目でみる図3参照)、治平三年(一〇六六)三月十九日に大字本刊行を勅命する旨と高保衡・孫奇・林億・銭象先の列銜があり(目でみる図4参照)、ともに従来未知のものだった。

ところで宋版は明中期から珍重され始め、現代は多くが国宝レベルとされる。それを反故にして筆写するのは明前期以前でしかありえず、当本が後世の偽作である可能性を否定できる。しかも新出の牒文と勅命文の二種が後付され、かつて推定されるだけだった大字本・小字本の校刊年のみならず、月日まで記す。その書式でも宋政府への敬畏が示される。これらを捏造するのは不可能なので、呉遷の偽作も否定できる。

図3 呉遷本『金匱要略方』(上海図書館、線善828968-69、以下同)の紹聖3年(1096)国子監刊小字本牒文

図4 同上 治平3年(1066)の大字本刊行牒文と洪武28年(1935)の呉遷識語

当本末葉には以下の識語(目でみる図4参照)がある。

金匱要略、誠医家之要書也。然学者漫不之顧、少有蓄之者。今得祝先生均実所蔵古本、老眼雖昏、勉強録之。洪武二十八年歳次乙亥秋八月三日甲子写、至二十五日丙戌而成。時年七十三、呉遷景長識。

九月十一日帙。

この識語は本文と同じ筆で記される。そして「洪武二十八年歳次乙亥(一三九五)の秋八月三日甲子に写し、二十五日丙戌に至りて成る。時年七十三、呉遷景長が識す」とあるので、当本は呉遷(景長)の直筆原本にまちがいない。当本各処に呉遷の印記が捺されるのも、以上を証左する。景長は字だろう。ならば呉遷は元の至治三年(一三二三)生まれで、元明間の人物となる。七十三歳の呉遷は二十三日を費やして筆写し、当識語を認めた。さらに誤写などを修正したのち製本し、「九月十一日、帙す」と記入したらしい。「呉遷景長/蘭室秘蔵/医書薬方/志此印章」の印記からすると、彼は医家ないし医に相当詳しい人物と思われる。しかし、呉遷や呉景長については年代などを異にする同名別人の記録があるのみで、本人に直接関する史料は現段階で見当たらない。呉遷が筆写した古本を所蔵していた祝均実なる人物もよくわからない。

当本には呉遷を含めて一五顆の印記が捺される。これらからすると、清・康煕帝第十三子の允祥が最初に収蔵していた。ついで清末蔵書家の朱学勤・朱澂父子の所蔵を経て、清末民国間蔵書家の徐乃昌に渡っている。のち一九五二年設立の上海図書館に架蔵されるまでの経緯はわからないが、おそらく上海の私立合衆図書館と上海市歴史文献図書館の収蔵を経ているだろう。

さて当本には北宋小字本『金匱要略』の牒文が唯一記録される。ついては呉遷が筆写の底本としたと記す「祝先生均実所蔵古本」も当然、北宋小字本の系統となる。その「古本」が、いかなる書なのかを呉遷は記さない。しかしながら、当本全体の統一された書式、序文と牒文・勅命文における宋朝への敬畏、方名に○○圓や○○元が一例もない点、また後述の諸特徴からすると、「古本」とは北宋小字本そのものだった蓋然性が高い。ただし、呉遷は一部に鄧珍本と『脈経』による校異などの注記を、原文と区別した書式で当本に記入している。よって本書の翻字では、呉遷の注記および補筆を□で囲んで明示した。

図1 同上 呉遷本『金匱要略方』叙葉

筆者らも当本を鄧珍本と対校したが、それは版本間で字句が相違するレベルをはるかにこえている。まさに別系の『金匱要略』だった。たとえば書名を「金匱要略方」とし、林億らの序文と小字本牒文も同名に作ること。小序に「金匱要略方叙」と命名し、林億らの「校正金匱要略方叙」と区別すること(目でみる図1参照)。通巻の目録がなく、各巻頭に所収篇名のみ記すこと。雑療篇を巻中末尾に配し、巻下を婦人病と飲食禁忌の各篇とすること。巻上冒頭に「問曰上工治未病何也……」の三九八文字を配して全書の総論とし、以下から巻上目録・第一篇が始まること(目でみる図2参照)。本文の各篇名下に細字双行で記す論・証・方の数を、新たに定めること。条文の記述様式を統一し、林億らの注文を削除ないし取りこむ例があること。師曰・問曰などを補足する条文があり、文章の論理性を高めていること等々。他にも条文や方名・薬量・方後文・宋臣注文の多数において、文字や表現の改変・追加・削除がなされている。

図2 同上 巻上第1葉

これら作業により、当本全体の記述と文字は細部にいたるまで統一されている。その結果、大字本系で不可解だった字句などの意味が判然とする場合も多い。一例を挙げるなら、大字本系が「婦人蔵躁」に作るのを当本が「婦人蔵燥」と記すのは、従来の訓詁に変更をせまるだろう。なお、こうした諸特徴を呉遷の作為と考えることもできない。当本には誤字を白墨で消して書きなおす部分や、書き落としの補筆などが少なからずあり、呉遷が原本を忠実かつ実直に筆写したことを如実に物語るからである。彼は鄧珍本を参照し、気づいた相違などのコメントをはっきりわかる書式で記入しているが、これも彼が他の部分で字句などを随意に改変していない証左といえよう。

つまり当本独自の諸特徴は、およそ北宋小字本の特徴と考えていい。とするならば、北宋政府は大字本を単純に小字本として再版したのではなく、大規模な第二次校訂を加えて刊行していたのである。宋改を経た医書に大字・小字の二版があったのは従来知られていたが、小字本で再度改訂されていたのは、かつて片鱗も知られていなかった。両系統ともに伝存する例がなかったからである。それが呉遷本の出現で覆ることになった。他の宋改医書でも、今後は大字本と小字本の問題が再考されねばならない。

ちなみに小字本の牒文によると、翰林医学の白請により、『金匱要略方』ほか五書の小字本作成が一〇九四年六月に批准され、一〇九六年六月に国子監から刊行されている。国子監の列銜には出版と会計・監督関連の役職者名が記されるのみなので、彼らは出版だけを担当しており、わずか二年間で五医書の改訂までしたとは考えられない。また大字本を校刊した校正医書局はすでになく、林億らの担当もありえない。すると牒文が言及する翰林医学による改訂の可能性もあろうが、あくまで推測の範囲にとどまる。ともあれ政府機関による作業だからこそ、林億らの序文まで文字を改めたり、かくも大規模かつ大胆に経文を改訂することができたに相違ない。

以上より、呉遷本は北宋小字本の旧態を濃厚に保つ唯一無二の善本と認められた。当本により経文の訓詁・解釈は、従来既知の諸版より格段に進歩するであろう。その反面、大規模な改訂で大字本の面目が失われているのはまちがいない。『金匱要略』の基礎となった、仲景『金匱玉函要略方』の旧姿から遠ざかっているともいえよう。とはいえ、何かの古い根拠を推測させる字句が補足されることもある。大字本の校刊から三十年を経ていないので、小字本の改訂作業に王洙発見の仲景『金匱玉函要略方』が参照された可能性は十分に高いのである。

このように小字本系の呉遷本と大字本系の鄧珍版には一長一短があるうえ、まったく別系統のため、優劣を議論しても意味がない。さらに相違の大きさゆえ、無理に校勘して一書とするなら両者の特徴を消失させるばかりか、新版本を作成する愚におちいってしまう。そこで当本も東洋医学会の当該書に影印収録することとし、版権を所有する上海科技文献出版社より権利を取得した。むろん当本の復刻は本書が世界初である。

この復刻にあたり、現状の乱丁は正しい位置になおした。なお当本の写真は宋版の文字が裏写りしており、呉遷の文字が一部読みにくい。このため他の二書も含め、影印の下方に翻字を配した。その子細は当該書の凡例を参照いただきたい。当本には、後世の所蔵者が大字本系による校異などを朱筆で記した付箋もあるので、それらは一括して後付した。

五 結論

(一) 現存の『金匱要略』が、三世紀初『傷寒雑病論』一六巻の雑病部分に直接由来する解釈は成立し難い。その書名は四世紀前半まで、一部内容は五世紀後半まで遡及できる。同時に複雑な伝承過程を経て、現伝『金匱要略』の底本である仲景『金匱玉函要略方』三巻が生まれたと考察された。

(二) 林億等は王洙が発見した『金匱玉函要略方』三巻に基づき、大規模な再編・輯佚・校正により、仲景の雑病治療書として現行本の『金匱要略』を作成した。つまり、いま見る所の『金匱要略』は一種の「輯佚復原本」であり、その内容が三世紀初に遡るにしても、本書の正確な成書はこの宋改時期とされなばならない。

(三) 王洙が発見した仲景『金匱玉函要略方』、北宋一〇六六年に林億等が校刊した大字本『金匱要略』、一〇九六年に国子監が再校刊した小字本『金匱要略』、およびその他の宋版はひとしく現存しない。

(四) 現存の古本中で元明の五版は大字本系統であり、その明版四種はみな元の鄧珍版から派生し、後の清版と日本の江戸版はすべて明版四種から派生していた。つまりかつて使用してきた『金匱要略』諸版本はいずれも大字本系統に属し、その内で鄧珍版が最善本である。別に最近発見した明初の呉遷写本は小字本系統に属し、當一本のみ現存する。

(五) 鄧珍本と呉遷本の比較より、北宋政府は単純に大字本を小字本に改めて再版したのではなく、大規模な第二次校訂を実施していた事が明らかになった。今後は他の宋改医書でも、大字本と小字本の問題を再考する必要がある。

文献

[1]小曽戸洋「『小品方』序説─現存した古巻子本」『日本医史学雑誌』三二巻一号一~二五頁、一九八六

[2]真柳誠「『医心方』所引の『神農経』『神農食経』について」『日本医史学雑誌』三一巻二号二五八~二六〇頁、一九八五

[3]遠藤次郎・島木英彦・中村輝子「『金匱玉函経』および『金匱玉函要略方』における葛洪の役割り」『漢方の臨床』四九巻一号一一三~一二三頁、二〇〇二

[4]岡西為人『中国医書本草考』一九二~一九九頁、大阪・南大阪印刷センター、一九七四

[5]真柳誠・小曽戸洋「『金匱要略』の文献学的研究(第一報)─元・鄧珍刊『新編金匱方論』」『日本医史学雑誌』三四巻三号四一四~四三〇頁、一九八八

[6]梁永宣「『金匱要略方』底本出処考」『中国中医薬報』二〇〇八年一月四日号、第四版

[7]野口大輔「『金匱要略』古版本の研究」、茨城大学大学院人文科学研究科修士論文、二〇〇五

[8]真柳誠・小曽戸洋「『金匱要略』の文献学的研究(第二報)─明・無名氏刊『新編金匱要略方論』とその版本系統」『日本医史学雑誌』三五巻四号四〇八~四二九頁、一九八九

[9]真柳誠「別本『仲景全書』の書誌と構成書目」『日本医史学雑誌』三四巻一号二八~三〇頁、一九八八

[10]真柳誠「『仲景全書』解題」『和刻漢籍医書集成』第十六輯所収、東京・エンタプライズ、一九九二

[11]沈津『中国珍稀古籍善本書録』二〇八~二〇九頁、桂林・広西師範大学出版社、二〇〇六

[12]真柳誠「北宋政府校正『金匱要略』小字本の出現」、『日本東洋医学雑誌』五九巻別冊号一九一頁、二〇〇八

(茨城大学大学院人文科学研究科)