真柳誠「古代中国医学における五味論説の考察-「内経」系医書の所論-」

『矢数道明先生退任記念 東洋医学論集』97-117頁、北里研究所附属東洋医学総合研究所、1986年7月

古代中国医学における五味論説の考察-「内経」系医書の所論-

真柳 誠

一、緒論

中国伝統医学の薬物学たるいわゆる本草には、薬物の名称・産地・形状などの博物学的側面と、薬物使用時の作用や性格などの薬理学説的側面がある。前者はその実証性ゆえに近代以降も自然科学の一分野として研究され続けているが、後者は臨床に一定の価値を認められながらも、多分に思弁的で実証困難な部分が多い。それゆえ、学説としての体系的基礎研究もほとんどなされていない。だが後者は古来“薬性”とも称され、薬物の作用・性格を概括・帰納さらには演繹・説明するために多種多様な説が議論・提唱され、その一部は現在も臨床に利用されている。したがって、今後これら諸“薬性”論をより客観的に把握・批判・止揚するためには、まずその発展変遷過程の解明と整理が第一になされなければなるまい。

さて周知のごとく、諸“薬性”論の最基本要素は薬物の「気・味」、つまり寒・熱・温・涼の「四気」と、酸・苦・甘・辛・鹹の「五味」とされている。そしてこの「四気」「五味」に関する記載では、内容全体の現伝する本草関係資料中、『神農本草経』(1)に見られるものが最も早いと考えられる(2)。すなわちその各論部各薬条では、すべての薬名以下に各々の「味」と「気」が必ず記されている(3)。またその凡例たる序録では、第六条に「薬に酸鹹甘苦辛の五味、又た寒熱温涼の四気…有り」(4)といい、さらに第一〇条には「寒は熱薬を以て治し、熱は寒薬を以て治す」(5)という「四気」の定義も解説されている。ところが「五味」については、各論部で各薬名下に一々その「味」を記すことにどのような意味があるか、『神農本草経』中にはこれに対する記載が見られない(6)。

ところで、五種の味に帰納されたこの「五味」が食物や薬物の何らかの性格や作用を象徴するであろう、という推測~仮定が中国に相当早くから芽生えていたであろうことは、漢以前の文献記載(7)より知ることが可能である。とりわけ、およそ後漢末頃までに現伝内容の原型がほぼ形成されていたと考えられる「内経」系の医書には(8)、豊富な「五味」に関する論説が収録されている。またそれ以降の医書にもそれらと同類の記述が見い出される。

そこで本稿は、古代中国医学における“薬性”論としての「五味」論説を闡明する目的から、「内経」系医書の所論とその同類文をとり上げる。そして、それら諸論説の内容・背景・論理などを考察して、「五味」論の発展と変遷の一面を窺ってみたい。

二、「五味」論の所在と所論内容

「五味」に関する論説は、以下の「内経」系医書の各篇に記載されている。括弧内に示したのは、本稿で使用する各篇の略号である。

『素問』(9)

「生気通天論篇第三」(S.3)、「金匱真言論第四」(S.4)、「陰陽応象大論第五」(S.5)、「六節蔵象論篇第九」(S.9)、「五蔵生成篇第十」(S.10)、「蔵気法時論篇第二十二」(S.22)、「宣明五気篇第二十三」(S.23)の七篇に集約的論説がある。また「異法方宜論篇第十二」(S.12)、「宝命全形論篇第二十五」(S.25)、「痿論篇第四十四」(S.44)、「奇病論篇第四十七」(S.47)の四篇に断片的記述が見られる。この他“運気七篇”中の四篇(10)にも論述が多見されるが、それらは本稿の考察対象としない(11)。

『霊枢』(12)「順気一日分為四時第四十四」(L.44)、「五味第五十六」(L.56)、「五味論第六十三」(L.63)、「五味五音第六十五」(L.65)、「九針論第七十八」(L.78)の五篇に集約的論説がある。また「邪気蔵府病形第四」(L.4)、「終始第九」(L.9)、「四時気第十九」(L.19)の三篇に断片的記述が見られる。

『難経』(13)「第三十四難」(N.34)「第四十九難」(N.49)の二篇に集約的論説が、「第三十七難」(N.37)、「第六十一難」(N.61)の三篇に断片的記述が見られる。

さて以上の三書、計二四篇中の「五味」に関する各論説は、その所論内容から表1に示したおよそ九方面に整理することができる。まず各項目毎の傾向や特徴を検討する。

さて以上の三書、計二四篇中の「五味」に関する各論説は、その所論内容から表1に示したおよそ九方面に整理することができる。まず各項目毎の傾向や特徴を検討する。 (1)気・味の発生と関係については、S.5・S.9ともに気と味を陰陽説から論述している。つまりS.5の所論によれば、気とは「陽為気」「陽気出上竅」「気厚着為陽。薄為陽之陰」(14)であり、味とは「陰為味」「陰味出下竅」「味厚者為陰。薄為陰之陽」(14)とある。またS.9の所論によれば、気とは「天食人以五気」「五気入鼻」であり、味とは「地食人以五味」「五味入口」とある。いずれにしてもこの気は天の気を指し、味は地の食物の抽象的表現と考えられ、もちろん本草にいう薬物の気・味と直接関連するものではないようである。

(2)の論説はS.5・S.22・S.25で所論内容が相異している。たとえば、S.5は(1)に前述した気・味の厚薄に対する陰陽的解釈を発展させ、味については「味厚則泄(15)。薄則通(16)」、気については「気薄則発泄(17)。厚則発熱(18)」と、気・味それぞれが厚と薄の場合の作用を述べている。さらに「辛甘発散為陽。酸苦涌泄為陰」(19)と、味を陰と陽の二種ずつに分け各々の作用を述べるなど、陰陽説によるかなり徹底した整理がなされている。S.22には「辛散。酸収。甘緩。苦堅。鹹{而+大}」(20)という、五種の味各々に具体的作用を認めた記述がある。(5)(6)の部分で説明するが、この前後は「食治・食養」の論述なので、この五味は具体的には食物の味と考えられる。S.25は天然塩の潮解性から鹹味の作用を説明したものである(21)。以上の三論はともに味の基本的作用を説きながらも、その依拠する論理が異なり、したがって各味の作用表現も同一ではないが、いずれも食物の味についての論である。

(3)は酸苦甘辛鹹の五味が、他の五臓・五色などと共に五行に配当されることを抽象的に羅列したものである。この三篇に限らず、五味の五行配当は、「内経」系医書およびその他にも一定している。

(4)は五味と五臓・身体器官との親和関係の論説である。酸を例にとると、「酸生肝(S.5)」 「肝欲酸(S.10)」「酸入肝(S.23、L.78)」「酸先走肝(L.56)」「入肝為酸(N.49)」や、「酸走筋(S.23,L.63,L.78)」などのように、(3)等に規定する五行同位関係の有機的表現といる。また(1)から(9)中、この(4)に諸篇の論説が最も多いことは、これが「味」の医療への応用として極めて自然な着想であることを物語っている。ところがS.23とL.63には「鹹走血」「苦走骨」という、(3)などの五行配当とは合致しない記述がある(22)。S.5に「鹹傷血」、S.12に「塩者傷血」なる同類の記載もあるので、血に塩味のあることが「苦走血」でなく「鹹走血」ともされる一つの要因と思われる。

(5)と(6)の論説はS.22とL.56に集中して見られる。いずれもある臓やその病を補瀉するには、ある味を食すべきという、かなり積極的な治療や養生の指示である。特に、S.22は(2)で述べた味の作用に、五臓の病症を相関させた複雑な論説となっている。そしてその五臓の補や瀉に用いるべき味は(3)などの五行配当や、『難経』六十九難の補瀉の論(23)と一部でしか合致せず、いわゆる五行の相生や相克の論では完全にその論拠は説明されない。またS.22もL.56もその五味の具体例を挙げているが、すべて五穀・五果・五畜・五菜など日常的食物ばかりであるので、それらはいわゆる「食養・食治」の論として見ることができる(24)。

(7)はある味を多食した時に起こる症状を述べたもので、(5)や(6)よりは具体的記述が多い(25)。また(8)はあある臓や体のある部位の病に禁ずべき味の論であるが、具体症状に対してある味を禁止する論は見られない。つまりこれは、(7)の論説の根底には恐らく食中毒などの経験と観察の蓄積があるのに対し、(8)は食中毒予防のために五行説より演繹した論(26)であるがゆえであろう。ところで(4)に前述した通常の五行説で解釈困難な「鹹走血」「苦走骨」は、(7)のL.63と(8)のS.23で、副作用と禁忌の論の前提として記述されたものである。とするならば、(8)のS.23の禁忌論が演繹されるべき特殊な五行説の利用がそこに明示されている、と考えるべきであろう。いずれにしても、(7)や(8)はいわゆる「食禁」(27)に属す論説であり、当然そこで問題とされる多食・久食は食物についてであることはいうまでもない。

(9)は、いずれも病人が口中に覚える味や、好む味を利用した病邪の所在する臓の診断である。S.47やL.19は単純な五行説と現実観察の応用と思われるが(28)、N.49は五行相生論から演繹して五蔵の病を診断する論説となっている(29)。

さて以上の九方面に亘る論説の比較・検討から、全体にほぼ共通する傾向、あるいは際立った特徴として、次の三点が指摘されよう。

第一は、以上に挙げた「五味」の論説中、それが薬物の味に関する論と考えられるものが見当たらないことである。さらに直接・間接のいずれにせよ、そこで論説される味は多くの場合、食物のそれを指している点である。

第二は、『素問』『霊枢』『難経』各々の所論範囲の違いである。つまり『素問』には味の基本概念を非五行説で整理した(1)(2)、五行説で整理した(3)(4)、保健への応用に関する(5)(6)(7)(8)、診断への応用の(9)(30)など全方面に論説がある。『霊枢』は(1)のように陰陽説を直接の背景とする論が一つもなく、その全論説が直接ないし間接に五行説をとり入れている。『難経』には五行説で味の基本概念を定めた(3)(4)、五行説を応用した味覚による診断の(9)のみで、陰陽説による論や保健応用に関する論がない。表1をこの点から整理し、表2に示す。

第二は、『素問』『霊枢』『難経』各々の所論範囲の違いである。つまり『素問』には味の基本概念を非五行説で整理した(1)(2)、五行説で整理した(3)(4)、保健への応用に関する(5)(6)(7)(8)、診断への応用の(9)(30)など全方面に論説がある。『霊枢』は(1)のように陰陽説を直接の背景とする論が一つもなく、その全論説が直接ないし間接に五行説をとり入れている。『難経』には五行説で味の基本概念を定めた(3)(4)、五行説を応用した味覚による診断の(9)のみで、陰陽説による論や保健応用に関する論がない。表1をこの点から整理し、表2に示す。

第三は、『素問』『霊枢』の(4)(5)(6)(7)(8)方面の諸論中に、(3)などに記される五行配当、いわゆる五行の相生・相克、『難経』六十九難の補瀉などでは完全に説明できない「五味」と「五臓」毎の特殊な五行関係が多見される点である。

以上三点より「内経」系医書所収の諸「五味」論説について、次のような推定が可能となる。すなわち、それらは『神農本経』の記す薬物の味に関する論ではなく、古代中国の「食養・食治・食禁」における思想・理論に由来・関連している。つまり五味とは、当時のいわば栄養学上の五栄養素なのである。そしてその医学的認識の発展変遷は、『素問』『霊枢』『難経』の論説範囲の相異と、共通範囲内での使用論理の相異にあらわれていると思われる。だが前者の相異からは、三書の成立と伝承の経緯もあり、上掲表から『素問』『霊枢』と『難経』間に、五味に対する認識の隔たりがあると示唆されるのみである。そこで後者の相異、つまり(4)から(8)までの諸論説に使用されている五行論の相異について検討し、それより「五味」論説の発展と変遷の一面を窺うことにする。

三、「五味」論説における五行論

かつて藤木俊郎氏は、『素問』『太素』『霊枢』中の代表的「五味」論説について、五味と五行の関係から土を中央に、木火金水を東南西北に配した図式化を試み、五行説の変遷の解明に独創的な見解を提起した(31)。そこで筆者は藤木氏に倣い、表1の(4)から(8)までの集約的論説、および『太素』『千金方』所収のそれらとの対応類論に図式化を試みた。その結果、五味と五行の関連図式が四種の代表図式と、それらの中間移行型・混合型に類別されることが明らかとなった。その四型とは(A)五行同位型、(B)陰陽対立型、(C)四季循環型、(D)五行相克型である。以下、それら四型各々の論述内容の特徴と傾向、そして相互の関連について検討を加え、「五味」論説の変遷を考察してみる。

(A)五行同位型

この型はS.23の「五味所入」(32)(図1)のように、五味が現在の五行説上で同行位のものに作用したり、関係があるという形式のものである。他にS.5(33)・S.10(34)・L56(35)(36)・L.78(37)(38)(39)など計八篇(40)に見られ、(A)(B)(C)(D)の四型中最も多い。もちろん、着想としても自然かつ単純なものであるが、それはあくまでも五行と五臓の配当を今文説(41)のものとした上でのことにすぎず、その意味ではこの型を持つ論説に五味の初期的概念の手掛かりをすべて求めることは難しい。

この型はS.23の「五味所入」(32)(図1)のように、五味が現在の五行説上で同行位のものに作用したり、関係があるという形式のものである。他にS.5(33)・S.10(34)・L56(35)(36)・L.78(37)(38)(39)など計八篇(40)に見られ、(A)(B)(C)(D)の四型中最も多い。もちろん、着想としても自然かつ単純なものであるが、それはあくまでも五行と五臓の配当を今文説(41)のものとした上でのことにすぎず、その意味ではこの型を持つ論説に五味の初期的概念の手掛かりをすべて求めることは難しい。

内容は、この型を示す八篇中六篇が、前篇(4)に分類した味と五臓・身体器官の論に属している。そして(4)以外のものは、L.56(36)が(5)の味による治療、L.78(39)が(8)味の禁忌症の論、計二篇だけで、いずれも『霊枢』所収の論である。

(B)陰陽対立型

この型はS.23の「五味所禁」(42)(図2)のように、五行中で陰陽を代表する水と火の味、つまり鹹と苦が互いに相手の行に作用を及ぼすというもので、他にL.63(43)が同型を示す。五行を陰陽論的に理解しようとするならば、ごく自然に導かれる作用形式といよう。

この型はS.23の「五味所禁」(42)(図2)のように、五行中で陰陽を代表する水と火の味、つまり鹹と苦が互いに相手の行に作用を及ぼすというもので、他にL.63(43)が同型を示す。五行を陰陽論的に理解しようとするならば、ごく自然に導かれる作用形式といよう。

内容は両論ともにまず味が作用する「五養」(44)を示し、次にL.63はその味を多食した場合の副作用の症状を具体的に挙げ(45)、S.23(42)は「五養」病の禁苦として各五味を挙げている。いずれも五味の人体に好ましくない面を述べており、五味の作用に陰陽の対立する形式を導入することと軌を同じくしている。またこの両論の成立前後は定かでないが、前述五行同位型の L.78(37)(38)(39)の三論がともにこのS.23の二論(32)(42)を引用・改訂しているのは内容的に明らかである。したがってL.78(39)が五行同位型の内容傾向にそぐわない味の禁忌症であるのは、この理由であろう。

ちなみにS.5には、「酸傷筋。…苦傷気。…甘傷肉。…辛傷皮毛。…鹹傷血」(46)という記載がある。この部分は「鹹傷血」から見て陰陽対立型のようだが、「苦傷骨(髄)」ではなく「苦傷気」となっている。S.5は原『素問』編纂者による総論とも考えられているので(47)、あるいはこの矛盾は、五行同位型で記述されるべきが陰陽対立型の「鹹→血」を交えたため、血と気の陰陽的側面から苦についても「苦傷気」とされたのではないかとも考えられる。ともあれ、S.5のこの記載は(A)と(B)の中間移行型、ないしは混合型と考えられる。

さてこの陰陽対立型がより徹底されたものとして、S.22(48)に記述される五臓の欲する状態と、これに相応する五味の作用の論がある。これを作図すると図3のようになる。この図に明らかなように、陰陽的対立が水と火の腎鹹-心苦だけでなく、金と木の肺辛-肝酸にまで及び、わずか土の脾甘のみが陰陽的解釈不能のため五型同位型の痕跡を残している。また各味の作用に注目すると、その作用も堅と{而+大}(49)、散と収のごとく反対の概念にまとめられ、五味の作用方向上の陰陽的対立と呼応している。

さてこの陰陽対立型がより徹底されたものとして、S.22(48)に記述される五臓の欲する状態と、これに相応する五味の作用の論がある。これを作図すると図3のようになる。この図に明らかなように、陰陽的対立が水と火の腎鹹-心苦だけでなく、金と木の肺辛-肝酸にまで及び、わずか土の脾甘のみが陰陽的解釈不能のため五型同位型の痕跡を残している。また各味の作用に注目すると、その作用も堅と{而+大}(49)、散と収のごとく反対の概念にまとめられ、五味の作用方向上の陰陽的対立と呼応している。

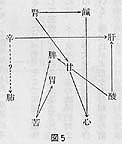

ところでこのS.22(48)の徹底した陰陽対立型と、(A)の五行同位型の合併された論を、『太素』巻三調陰陽の記述に見出すことができる。この作図を図4に示す(51)。これはS.3に記載された論説の同類論であるが、両者は味や臓を含め九箇所も字句に相違が見られ(52)、そのためS.3を作図すると図5のように極めて混乱している。いずれが旧態を保持しているのか判断しかねるが、S.3がこの作図法で整理できない可能性として、そこに古文説(53)の臓腑配当の混在も考えられる。仔細な内容は両者いずれの字句でも解釈に苦しむ点が多いが、五味過食時の副作用をやや具体的に述べたものである。

ところでこのS.22(48)の徹底した陰陽対立型と、(A)の五行同位型の合併された論を、『太素』巻三調陰陽の記述に見出すことができる。この作図を図4に示す(51)。これはS.3に記載された論説の同類論であるが、両者は味や臓を含め九箇所も字句に相違が見られ(52)、そのためS.3を作図すると図5のように極めて混乱している。いずれが旧態を保持しているのか判断しかねるが、S.3がこの作図法で整理できない可能性として、そこに古文説(53)の臓腑配当の混在も考えられる。仔細な内容は両者いずれの字句でも解釈に苦しむ点が多いが、五味過食時の副作用をやや具体的に述べたものである。

(C)四季循環型

この型はS.22(54)やその類文のL.56(56)、また未宋改『千金方』巻二十二序論第一所録文中(56)に見られる。これらの論は各臓に対し食すべき味を述べたもので、作図すると図6のようになる。つまり某臓に食すべき味は必ずその臓とは他行位の味で、その関連は全体で木→火→金→水→土の循環を形成している。つまりこれは、陰陽対立型でも他行と関連しあうことのなかった甘が肝に作用し、また脾が鹹の作用を受けているだけでなく、全体では土行の甘・脾が最初または最後に配され、春(木・酸・肝)→夏(火・苦・心)→秋(金・辛・肺)→冬(水・鹹・腎)の四季順環と同一順次にその作用が形成されているのである。

この型はS.22(54)やその類文のL.56(56)、また未宋改『千金方』巻二十二序論第一所録文中(56)に見られる。これらの論は各臓に対し食すべき味を述べたもので、作図すると図6のようになる。つまり某臓に食すべき味は必ずその臓とは他行位の味で、その関連は全体で木→火→金→水→土の循環を形成している。つまりこれは、陰陽対立型でも他行と関連しあうことのなかった甘が肝に作用し、また脾が鹹の作用を受けているだけでなく、全体では土行の甘・脾が最初または最後に配され、春(木・酸・肝)→夏(火・苦・心)→秋(金・辛・肺)→冬(水・鹹・腎)の四季順環と同一順次にその作用が形成されているのである。

さてS.22(54)やL.56(56)はその前後の文章と直接の関連がない独立した論となっている。したがって、そこで某臓に某味を食せという意図は不明瞭であるが、前節(5)(6)に述べたようにその味の具体例として五穀など食物のみが提示されていることからも、これは「食養・食治」の論であろうと推測される。またこの図には、水-火や木-金の陰陽的対立を示す作用がない。逆に季節の循環のごとく、次々と自然に作用を及ぼしているのは、この形式を示す論説が味の作用を人体に好ましいものとして、積極的に利用していることと観念上で符合している。また『五行大義』第一四第三者「論配気味」の引く『(黄帝)養生経』には、「肝色青。宜食鹹…。心色赤。宜食酢…。配色白。宜食甘…。脾色黄。宜食苦…。腎色黒。宜食辛」と、該論の作用形式が現行の五行相生の形に改めた文が見られる。したがって藤木氏が本型を五行相生の前段階と指摘したことは(57)、これら点からも首肯されよう。

他方、未宋改『千金方』所録文(56)であるが、これは各臓が苦しむ「急(肝)・緩(心)・湿(脾気上逆(肺)・燥(腎)」の症状に対し、急いで各味の「緩(甘)・収(酸)・燥(鹹)・泄(苦)・潤(辛)」の作用で治療せよという論である。その味を与えるべき臓の関係を図示すると、同じく図6となる。ところでこれはS.22(58)の同類論であり、孫思{シンニュウ+貌}があるいは原『素問』より援引したものかもしれない。だがS.22(58)は「脾苦湿。湿者食鹹以操之」を、「脾苦湿。急食苦以燥之」に作るため、作図しても苦味が二臓に働き、かつ鹹味の作用を欠くので循環型は形成しない。この原因は幾点か推測できるが(59)、本来は未宋改『千金方』の文であったであろうことはほぼ疑いない。

いずれの文にしてもこの論はその前後の論と明瞭な関連に乏しく、五臓が各々に急・緩などを苦しむ病因や病理ははっきりとしない(60)。しかし論説内容は味の積極的な治療への応用であり、もちろん副作用や禁忌中心の「食禁」の論ではない。もう一つの特徴は、各味の作用が各臓の病症に対する薬理説として反対概念で間接的に示され、そこに「鹹以燥之」「辛以潤之」という、他篇にない説を提示している点である。前者の説がS.22(58)で「苦以燥之」に改められ、後者の説が続けて「{月+秦}理潤。致液気」と説明文を附されているのは、この辛と鹹の薬理説が循環型の作用図式より演繹的に導出された所以が、それ以降は不明とされていた事情を物語っている。ともあれ、この四季循環型を示す論説は、すべて味を用いた積極的治療や養生の内容であることが共通の特徴である。

(D)五行相克型

この型はS.10(61)の「五味之所傷」(図7)のように、各々の味が作用する対象関係が現行の五行相克説の形式を示すものである。それゆえ、図式はこれまでの検討に利用した五行の方位的配置よりは、各々を星型の頂点とする図が理解しやすい。これは五味を多食すると、その相克関係にある器官に悪反応を引き起こすという副作用を示した論である。S.10の内容だけを一見すると、あたかもそのような経験より帰納されたかのごとくだが、この図示だけでもその論が思弁的に整理・演繹されている可能性が示唆されよう。

この型はS.10(61)の「五味之所傷」(図7)のように、各々の味が作用する対象関係が現行の五行相克説の形式を示すものである。それゆえ、図式はこれまでの検討に利用した五行の方位的配置よりは、各々を星型の頂点とする図が理解しやすい。これは五味を多食すると、その相克関係にある器官に悪反応を引き起こすという副作用を示した論である。S.10の内容だけを一見すると、あたかもそのような経験より帰納されたかのごとくだが、この図示だけでもその論が思弁的に整理・演繹されている可能性が示唆されよう。

これを裏付ける記載として、宋改『千金方』巻二十六(食治)序論第一所録の「五蔵不可食忌法」(62)を図8に作図してみる。この「五蔵不可食忌法」は、前掲S.10「五味之所傷」と多食する味が三箇所で移動されており、その他の内容は基本的に同一論述となっている(63)。ところがその図式では、前述の陰陽対立型の作用が二方向に存在するばかりか、土行も含めて全体で木→金→土→水→火の循環型まで形成されている。したがって、その内容が陰陽対立型に特徴的な味の副作用(禁忌)の論であることからも、これは味の副作用の論が陰陽対立型を基礎に、さらに循環の形式へ発展したものと理解することが可能である。

ところで『千金方』に保存されたこの図式と、S.10(61)の五行相克型の図式にいかなる先後閑係があるかは定かでない。だが前述した四季循環型の例(59)から類推されるように、孫思{シンニュウ+貌}の援引した原『素問』の旧態が現伝『千金方』中に偶然保存されている場合もありうる。さらに、陰陽対立型から逆にこの『千金方』の図式に変遷する可能性は想定し難い。したがってこの両者の関係は、『千金方』保存の古い図式の伝承が、五行相克説完成後、それに従い修正(64)されて現『素問』に記録されていると、理解するのがより自然かもしれない。

さてこの五行相克型を示す論説は、他にL.56の「五禁」(65)がある。これは「肝病禁辛」などと、各五臓の病に禁ずべき味を単純に羅列したものである。この内容に直接関連した文がその前後に記載されていないので、各臓病が具体的にいかなるものかは不明である。ただその前後は味の具体例として、いずれも五穀・五畜等をとり上げている。したがってこの論も、その禁ずべき味は食物の味と理解して大過なかろう。ところで、すでに検討してきたように、五行相克型は陰陽対立型の論を前提に、相克説を利用して演繹された可能性が推定された。すなわちこのL.56「五禁」は、あるいは陰陽相克型で同様に禁ずべき味を説いたS.23(42)を着想の前提にしている、と見ることもできる。前述したが、五行同位型で禁ずべき味を述べるL.78(39)は、同じくS.23(42)を前提にその陰陽対立型を改めたものと考えられる。このように陰陽対立型の論が五行同位型に単純化され、あるいは五行相克型に整理されていることは、陰陽対立型の五行解釈が後代にその存続基盤を失っていったことを示唆している。

以上、五行同位型・陰陽対立型・四季循環型・五行相克型の四図式について、その各面に対し検討を加えてきた。その結果は次の四点に総括することができる。

第一は、五味についての集約的論説のほぼすべてに、図式上の論理的根拠が存在していることである。すなわち、各論説の図式は少数の例外を除き前述の四型とその移行型・混合型に類別することができ、それらは各々に五行の解釈と応用の論理を具現していると見なすことができる。

第二は、各論説の所論方面とこの五行解釈・応用論理に、一定の相関が認められることである。すなわち、味と臓・身体器官の関連は多く五行同位型の論理で論説され、味の副作用・禁忌は多く陰陽対立型とその類型あるいは五行相克型の論理、味による治療・養生は多く四季順環型の論理で論説されていることである。

第三は、各論説に提起されている味の性格・副作用・治療作用などのほぼすべては、各々の五行解釈と応用の論理により経験を整理、あるいは演繹も交えて定められている、と考えられることである。

第四は、味の副作用と禁忌の論説に、四季順環型以外の三型とその移行型・混合型など多様な五行の解釈と応用が見られ、かつその一部は論説内容・表現の類似よりある程度まで相互の発展・変遷関係が察知されることである。

前述の三点は、『素問』『霊枢』中の五味論説が、単なる経験や観察の羅列では決してなく、いずれも一部例外を除き個々は極めて論理的に整理・演繹・構成されていることを証している。また第四点の特徴の理由として、最も切実で具体的症状の明瞭な食中毒経験とその予防が、様々な五行の解釈で幾度も論じられていたことが容易に推定される。当然、このような五味を中心とした特殊な五行の解釈が論理的に形成されていた背景として、その真偽は定かでないにしても『周礼』天官の「食医」との関連が想定されよう。さらに推測を重ねるならば、『漢書』芸文志著録の『神農黄帝食禁』七巻との関連も考えられないではない(66)。いずれにしても『素問』『霊枢』中の五味論説は、多くが五行相克説完成以前のものと考えられ、かつ五行相生説も一切使用されていない。これは、それらの由来が前漢を遡る可能性をも示唆している(67)。

四、むすび

「内経」系医書に収録される豊富な五味の論説、そして『千金方』などに引録されるその類文は、決して北宋以後の通説のごとく薬物の味の論として安易に適応されるべき性格のものではない。

それらは所論内容とその五行理論より、あるいは前漢を遡る由来を持つ「食治・食養・食禁」の思想と論理に、その淵源を求めることも可能と考えられる。特に『素問』『霊枢』の論説とその類文には、初期的発展段階にある様々な五行の解釈論理とこれに呼応する五味の作用・性格が演繹され整理されている。これは食物の味が栄養素のごとくその本質を代表し、ひいては何らかの作用を示すと当時より考えられていたことの証左といえよう。またその発想を常に支えていたのは、極めて現実的かつ具体的問題である食中毒であろう。味の副作用(食中毒)と禁忌(中毒予防)に多くの論説と多様な五行解釈が見られるのはこの理由による。それゆえ、そこには五味論説の発展・退化の変遷をも窺うことができる。

ところが、より後代の『難経』では、「食治・食養・食禁」の理論・思想が一切記されていない。これは時代の趨勢よりは『難経』の編纂姿勢の問題といる。だが五味を性格づける五行理論は着実に変遷しており、『難経』四十九難には『素問』『霊枢』に未出の五行相生説を応用した五味による診断が述べられている。恐らくその時代からすでに、『素問』『霊枢』に見られる論説中の五味の作用と五行の論理閑係が見失われ始めたのであろう。(58)に見える衍文的説明文などはそのような事情を暗示している。そして後代になるに従い、それら五味論説はその根底にある特殊な五行解釈との論理関係ばかりか、その所論目的すら等閑視され、ただ味の作用面のみが強調されてくる。『素問』運気七篇中の論説などに早くもその例を見ることができる。

北宋末の『本草衍義』や金の『傷寒明理論』『注解傷寒論』以降、「内経」系医書中の五味の作用は、薬物の味を介在させた薬能解釈の根拠として、その背景・論理のすべてが無視され、字句のみが都合よく引用される傾向が生じ、これがいわゆる「金元薬理説」へと連なってゆく。もちろんその結果が臨床的に無意味とは必ずしも断言できない。しかしこのように本来の論理が捨象され、字句面だけが牽強付会される論法は現代中国の“中医学”中にも尾を引き、その客観性ばかりか論理性の深化をも阻害していることは否めない。

古代中国医学において、「五味」論説は食治・食禁の基本思想として、緻密な論理を多様に展開させていたと推測される。また「内経」系医書の所論とその同類文は、その佚文に由来するとも考えられる。従来、五味より薬性を議論する際、とかく引用されてきた「内経」系医書の論説は、現行五行説と完全に合致する部分が少なく、それゆえ「臨床経験に基づいた実践的論説」としばしば評されてもきた。だがそれらのほぼすべては、経験を参考にしてはいても確固たる論理で演繹されたものと考えられる。したがってそれらは、古代中国の薬理学説として、その論理展開面においてこそ真に評価されるべきものといよう。

〔文献および注〕

(1)梁の陶弘景が『神農本草経』三巻の校定に際し、『名医別録』と共にその底本とした書。『本草集注』(敦煌本影印版、一~三頁、群聯出版社、上海、一九五五)の「(梁陶隠居)序」には、「旧説皆称神農本草経、……今之所存有此四巻」とあるので、この書は四巻本であったらしい。岡西為人氏はこれを巻数の一致から『隋書』経籍志著録の「神農本草四巻、雷公集注」と同一書と見なし、呼称を『神農本草』と統一している(『本草概説』、二八~四九頁、創元社、大阪、一九七七)。しかし少なくともその佚文を陶弘景の手が加えられている『神農本草経(集注)』以降の書から利用する時は、書名は陶弘景のいう『神農本草経』と呼ぶべきと考える。

(2)『神農草本経』の文は、字句の配順や修辞までを含めると、陶弘景の校定(四九二~五〇〇)がその成立の上限となる。だが陶弘景の推定(前掲注(1)所引「(梁陶隠居)序」に、「其本経生出郡県。乃後漢時制。疑仲景元化等所記」と言う)を借用すると、『神農本草経』文の本質的内容は後漢以前に遡ることになる。

(3)たとえば、「天鼠屎。味辛。寒。有毒。主治面癰腫。皮膚説々……」(トルファン出土『集注本草』断簡より。前掲注(1)所引『本草概説』図版〔1〕)のようである。

(4)敦煌本『本草集注』(前掲注(1)所引文献、一一頁)は「薬有酸鹹甘苦辛五味。又寒熱温諒四気……」に作る。

(5)前掲注(1)所引『本草集注』、一八頁。

(6)『太平御覧』(宋版、台湾商務印書館影印、一九八〇)の九八四巻10aには、『養生略要』の引く『神農経』の佚文として、五味と五臓の関係の論説がある。これに利用されている五行相生説の完成程度から見て、この佚文は後漢を遡らない時代の追注文と考えられる。

(7)たとえば代表的なものとして、『書経』洪範、『管子』幼官、『呂氏春秋』本味、『管子』水地、『淮南子』時則訓、『太玄経』太玄数、『周礼』天官・瘍医などが挙げられる。

(8)現伝本に、『素問』『霊枢』『難経』『太素』『明堂』『甲乙経』がある。

(9)『重広補注黄帝内経素問』、明・顧従徳倣宋刻本、国立中国医薬研究所影印、台北、一九七九。

(10)「五運行大論篇第六十七」「五常政大論篇第七十」「六元正紀大論篇第七十一」「至真要大論篇第七十四」の四篇。

(11)唐の王冰が発見して『素問』に追加した“運気七篇”は、南北朝から隋・唐間の撰述と考えられ、『素問』の他篇とは論理・内容ともに相当かけ離れているので、その論説は別途に考察されねばならない。また『素問』のある種の版本に付加されている「刺法論篇第七十三」にも、「五味」に関する断片的記述が見られる。だがこの篇はより後代の偽作であるので、これも考察の対象としない。

(12)『新刊黄帝内経霊枢』、明、無名氏倣宋刻本、国立公文書館内閣文庫蔵。

(13)『王翰林集注黄帝八十一難経』、慶安五年刻本、「難経古注集成」一影印収録、東洋医学研究会、大阪、一九八二。

(14)『新雕孫真人千金方』(静嘉堂文庫蔵南宋刊未経宋改本の巻二十二序録第一。以下は未宋改『千金方』と略す)はこの二条を、「味厚者為陰之陽。気厚者為陽之陰」に作り、陰陽の解釈が『素問』と反対となっている。

(15)『黄帝内経太素』(仁和寺本、「東洋医学善本叢書」一・二・三影印収録、東洋医学研究会、大阪、一九八一。以下『太素』と略す)巻三陰陽大論は「泄」を「洩」に作る。

(16)『備急千金要方』(江戸医学倣宋刊本、人民衛生出版社影印、北京、一九八二。以下は宋改『千金方』と略す)の巻二十六序録第一および未宋改『千金方』ともに、「通」を「通流」に作る。

(17)未宋改『千金方』は「発泄」を「泄」に作り、『太素』巻三陰陽大論は「洩」に作る。

(18)『太素』巻三陰陽大論は「発熱」を「発」に作り、未宋改・宋改『千金方』はともに「秘塞」に作る。

(19)『太素』巻三陰陽大論は「涌泄」を「涌洩」に作る。

(20)『太素』巻三調食は、「{而+大}」を「濡」に作る。

(21)「夫塩之味鹹者。其気令器津泄」という。

(22)L.78では「苦走血」「鹹走骨」など、これが(3)などの五行配当に合致する記述となっている。

(23)「虚者補其母。実者瀉其子」とある。

(24)これらの論は、あるいは『周礼』天官にいう「食医」の伝えたものに由来するかもしれないが、あくまで推測の域を出ない。

(25)、(5)(6)は病症を「肝苦急(S.22)」や「肝病(L.56)」などと抽象的にいうだけである。だが(7)の論では「脈凝而変色(S.10)」「令人渇(L.63)」など、具体症状を挙げるものが見られる。

(26)たとえばL.56は「肝病禁辛」などと臓が克される味を禁忌とし、L.78は「病在筋。無食酸」などと五行で同行中の味を禁忌としている。

(27)書物としては、『漢書』芸文志に記録された「神農黄帝食禁七巻」が最も古い。この書は現伝しないが、(8)の論説や『金匱要略』第二四・二十五篇、『名医別録』文の一部がその佚文に由来する可能性も考えられる。

(28)「有病口甘者。名曰脾 。有病口苦者。名曰胆(S.47)」や「胆液泄則口苦(L.19)」など。

(29)「飲食労倦則傷脾。…何以知飲食労倦得之。然。当喜苦味也」のように、五行相生論から単純に演繹された説にすぎない。

(30)『素問』『霊枢』の(9)方面の論説は断片的である。

(31)藤木俊郎、五味の応用の変遷、『鍼灸医学源流考-素問医学の世界Ⅱ』所収、六二~七四頁、績文堂、東京、一九七九。

(32)「五味所入。酸入肝。辛入肺。苦入心。鹹入腎。甘入脾。是謂五入」。

(33)「木生酸。酸生肝。……火生苦。苦生心。……土生甘。甘生脾。……金生辛。辛生肺。……水生鹹。鹹生腎」。

(34)「故心欲苦。肺欲辛。肝欲酸。脾欲甘。腎欲鹹。此五味之所合也」。

(35)「五味各走其所喜。穀味酸。先走肝。穀味苦。先走心。穀味甘。先走脾。穀味辛。先走肺。穀味鹹。先走腎」。

(36)「所言五色者。脾病者。宜食(禾+亢)米飯。牛肉。……心病者。宜食麦。羊肉。……腎病者。宜食大豆黄巻。猪肉。……肝病者。宜食麻。犬肉。……肺病者。宜食黄黍。鶏肉。……」。

(37)「五味。酸入肝。辛入肺。苦入心。甘入脾。鹹入腎。淡入胃。是謂五味」。

(38)「五走。酸走節。辛走気。苦走血。鹹走骨。甘走肉。是謂五走也」。

(39)「五裁。病在筋。無食酸。病在気。無食辛。病在骨。無食鹹。病在血。無食苦。病在肉。無食甘。口嗜而飲食之。不可多也。必自裁也。命日五裁」。

(40)この他(4)~(8)以外の内容では、S.4・L.44・N.34に各一篇ずつ五行同位型がある。

(41)『今文尚書』に記された五行と五臓の配当で、現行の五行説はこれをとる。漢代にはこの他に孔子壁中より発見された『古文尚書』があり、これでは木-脾、火-肺、土-心、金-肝、水-腎の配当であった。これを古文説という。この事情については、龍伯竪著・丸山敏秋訳『黄帝内経概論』(九七~一〇〇頁、東洋学術出版、千葉、一九八五)に詳しい。

(42)「五味所禁。辛走気。気病無多食辛。鹹走血。血病無多食鹹。苦走骨。骨病無多食苦。甘走肉。肉病無多食甘。酸走筋。筋病無多食酸。是謂五禁。無令多食」。

(43)「五味入於口也。各有所走。各有所病。酸走筋。多食之。令人〓①。鹹走血。多食之。令人渇。辛走気。多食之。令人洞〓②。苦走骨。多食之。令人変嘔。甘走肉。多食之。令人挽心③」。①を未宋改『千金方』は「痒」に作る。②を未宋改『千金方』は「温」に、宋改『千金方』は「慍」に作る。③を宋改・未宋改『千金方』は「悪」に作り、『太素』は「心悗」に作る。

(44)宋改『千金方』巻二十九五蔵六腑変化傍通訣(未宋改作「法」)第四に、「五養。骨・精。血・脈。筋。皮毛・気。肉」と記す。

(45)この論以下には、各味が「五養」に入る生理と、各味が副作用を起こす病理の論があるが、これはあるいは前論に対して後に加えられた説明とも考えられる。

(46)『素問』の林億注は、『太素』を引き「血」を「骨」に作るという。だがこの文は現伝『太素』に見えず、その当否は明らかでない。

(47)丸山昌郎、『鍼灸医学と古典の研究-丸山昌郎医学論文集-』。二九四~三二五頁、創元社、大阪、一九七七。

(48)「肝欲散。急食辛以散之。心欲{而+大}。急食鹹以{而+大}之。……脾欲緩。急食甘以緩之。……肺欲収。急食酸以収之。……腎欲堅。急食苦以堅之。……」。

(49)『一切経音義』一に、「物柔曰{而+大}」とある(諸橋『大漢和辞典』より援引)。

(50)「味過酸①。肝気以津。肺②気乃絶。味過於鹹。則③大骨気労。短肌、気④抑。味過於苦⑤。心気喘満。色黒。腎不衛⑥。味過於甘⑦。脾気濡⑧。胃気乃厚。味過於辛。筋脈沮弛。精神乃英⑨」。S.3は①「酸」を「於酸」に、②「肺」を「脾」に、③「則」を欠き、④「気」を「心気」に、⑤「苦」を「甘」に、⑥「衛」を「衡」に、⑦「甘」を「苦」に、⑧「濡」を「不濡」に、⑨「英」を「央」に作る。

(51)前掲文献(31)で、藤木氏は残念なことに使用底本の誤刻(誤写?)によりこの図を誤作したばかりか、内容解釈にも誤りを犯している。

(52)前掲注(50)の校異を見よ。

(53)すなわち古文説に従えば、S.3の「酸→脾」、「鹹→大骨」、「甘→心気」、「辛→筋脈」は同行位に対する作用となる。前掲注(41)を見よ。

(54)「肝色青。宜食甘。粳米①。牛肉。……皆甘。心色赤。宜食酸。小豆②。犬肉③。……皆酸。肺色白。宜食苦。麦。羊肉。……皆苦。脾色黄。宜食鹹。大豆。豕肉。……皆鹹。腎色黒。宜食辛。黄黍。鷄肉……皆辛」。L.56は①「粳米」を「{禾+亢}米飯」に、②「小豆」を「犬肉」に、③「犬肉」を「麻」に作り、また心の条後は肺・脾の順ではなく、脾・肺の順に記す。

(55)前掲注(54)の校異を見よ。

(56)「肝苦急。急者食甘以緩之。……心苦緩。緩者①急食酸以収之。……脾苦湿。湿者②食減③以燥之。……肺苦気④。気上逆息者⑤。急食苦以泄之。……腎苦燥。燥者⑥。急食辛以潤之。……{月+秦}理⑦潤。致液気⑧」。S.22は①「緩者」と②「湿者」を欠き、③「減」を「急食苦」に作り、④「気」と⑤「息者」と⑥「燥者」を欠き、⑦「{月+秦}理」上に「開」字があり、⑧「潤。致液気」を「致津液通気也」に作る。③の「減」は「鹹」の訛であろう。

(57)前掲文献、(31)。

(58)前掲注(56)の校異を見よ。

(59)第一には、この論に使用される某臓が苦しむの「苦」が、「苦」味として混入した可能性。第二には藤木氏も前掲文献(31)に指摘するように、実際上、鹹味とされる薬物(芒硝・牡蠣など)に潤の作用はあっても燥の作用はなく、逆に苦味とされる薬物(黄連・黄柏など)に燥性があると通説されるため、「鹹」が「苦」と改められた可能性が推測される。またその混乱が生じた時期は、王冰注に「苦性乾燥」というので、『千金方』以後・王冰注以前の百数十年間と推定される。宋改『千金方』はその他の字句の一致状態から見て、当該部分も王冰注『素問』で校訂されており、そのため、現『素問』と同一文となっている。

(60)もちろん他篇には、「肝之合筋也。……多食辛。則筋急」(S.10)、「脾悪湿」(S.23)、「肺病者。喘{亥+欠}逆気」(S.22)、「腎者水蔵。主津液」(S.34)など本論の病症・病因に類似の記載がある。

(61)「多食鹹。則脈凝泣而変色。多食苦。則皮槁而毛抜。多食辛。則節急而爪枯。多食酸。則肉胝{月+芻}而脣掲。多食甘。則骨痛而髪落。此五味之所傷也」。

(62)「多食酸①。則皮槁而毛夭②。多食苦③。則筋急而爪枯。多食甘。則骨痛而髪落。多食辛④則肉胝⑤而脣{塞-土+衣}⑥。多食鹹。則脈凝泣而色変⑦」。前掲注(61)所引S.10は①「酸」を「苦」に、②「夭」を「抜」に、③「苦」を「辛」に、④「辛」を「酸」に、⑤「肉胝」を「肉胝{月+芻}」に、⑥「{塞-土+衣}」を「掲」に、⑦「色変」を「変色」に作る。

(63)前掲注(62)の校異を見よ。

(64)この修正の時期は、前掲注(61)現『素問』文とのほぼ同一文が、『医心方』(江戸医学倣半井本安政版、日本古典全集影印収録本、日本古典全集刊行会、東京、一九三五)巻二十九調食第一の「孫思{シンニュウ+貌}千金方、又云」下に、「今案。太素楊上善云(29-4b)」として細字双行で引用されているので、楊上善以前であると考えられる。

(65)「五禁。肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。腎病禁甘。肺病禁苦」。なお、『金匱要略』(趙開美本、人民衛生出版社影印、一九八二)禽獣魚虫禁忌并治第二十四にはこれと同一文が記されている。

(66)馬継興氏(『千金方』的版本及其保存的古本草著作、中医雑誌、一九八三年第五期)は、「内経」系医書の五味論説と同類文で構成された「序論」を持つ『千金方』巻二十六において、各食物薬条中に引用された「黄帝云」の文を、『神農黄帝食禁』の佚文と考えている。

(67)いわゆる木火土金水の五行相生説は、前漢建元二年(前一三九)頃に成立した『淮南子』墜形訓の、「木壮…火生…火壮…土生…土壮…金生…金壮…水生…水壮…木生」の記載が初出といわれる。

第二は、『素問』『霊枢』『難経』各々の所論範囲の違いである。つまり『素問』には味の基本概念を非五行説で整理した(1)(2)、五行説で整理した(3)(4)、保健への応用に関する(5)(6)(7)(8)、診断への応用の(9)(30)など全方面に論説がある。『霊枢』は(1)のように陰陽説を直接の背景とする論が一つもなく、その全論説が直接ないし間接に五行説をとり入れている。『難経』には五行説で味の基本概念を定めた(3)(4)、五行説を応用した味覚による診断の(9)のみで、陰陽説による論や保健応用に関する論がない。表1をこの点から整理し、表2に示す。

第二は、『素問』『霊枢』『難経』各々の所論範囲の違いである。つまり『素問』には味の基本概念を非五行説で整理した(1)(2)、五行説で整理した(3)(4)、保健への応用に関する(5)(6)(7)(8)、診断への応用の(9)(30)など全方面に論説がある。『霊枢』は(1)のように陰陽説を直接の背景とする論が一つもなく、その全論説が直接ないし間接に五行説をとり入れている。『難経』には五行説で味の基本概念を定めた(3)(4)、五行説を応用した味覚による診断の(9)のみで、陰陽説による論や保健応用に関する論がない。表1をこの点から整理し、表2に示す。 さて以上の三書、計二四篇中の「五味」に関する各論説は、その所論内容から表1に示したおよそ九方面に整理することができる。まず各項目毎の傾向や特徴を検討する。

さて以上の三書、計二四篇中の「五味」に関する各論説は、その所論内容から表1に示したおよそ九方面に整理することができる。まず各項目毎の傾向や特徴を検討する。 この型はS.23の「五味所入」(32)(図1)のように、五味が現在の五行説上で同行位のものに作用したり、関係があるという形式のものである。他にS.5(33)・S.10(34)・L56(35)(36)・L.78(37)(38)(39)など計八篇(40)に見られ、(A)(B)(C)(D)の四型中最も多い。もちろん、着想としても自然かつ単純なものであるが、それはあくまでも五行と五臓の配当を今文説(41)のものとした上でのことにすぎず、その意味ではこの型を持つ論説に五味の初期的概念の手掛かりをすべて求めることは難しい。

この型はS.23の「五味所入」(32)(図1)のように、五味が現在の五行説上で同行位のものに作用したり、関係があるという形式のものである。他にS.5(33)・S.10(34)・L56(35)(36)・L.78(37)(38)(39)など計八篇(40)に見られ、(A)(B)(C)(D)の四型中最も多い。もちろん、着想としても自然かつ単純なものであるが、それはあくまでも五行と五臓の配当を今文説(41)のものとした上でのことにすぎず、その意味ではこの型を持つ論説に五味の初期的概念の手掛かりをすべて求めることは難しい。 この型はS.23の「五味所禁」(42)(図2)のように、五行中で陰陽を代表する水と火の味、つまり鹹と苦が互いに相手の行に作用を及ぼすというもので、他にL.63(43)が同型を示す。五行を陰陽論的に理解しようとするならば、ごく自然に導かれる作用形式といよう。

この型はS.23の「五味所禁」(42)(図2)のように、五行中で陰陽を代表する水と火の味、つまり鹹と苦が互いに相手の行に作用を及ぼすというもので、他にL.63(43)が同型を示す。五行を陰陽論的に理解しようとするならば、ごく自然に導かれる作用形式といよう。

さてこの陰陽対立型がより徹底されたものとして、S.22(48)に記述される五臓の欲する状態と、これに相応する五味の作用の論がある。これを作図すると図3のようになる。この図に明らかなように、陰陽的対立が水と火の腎鹹-心苦だけでなく、金と木の肺辛-肝酸にまで及び、わずか土の脾甘のみが陰陽的解釈不能のため五型同位型の痕跡を残している。また各味の作用に注目すると、その作用も堅と{而+大}(49)、散と収のごとく反対の概念にまとめられ、五味の作用方向上の陰陽的対立と呼応している。

さてこの陰陽対立型がより徹底されたものとして、S.22(48)に記述される五臓の欲する状態と、これに相応する五味の作用の論がある。これを作図すると図3のようになる。この図に明らかなように、陰陽的対立が水と火の腎鹹-心苦だけでなく、金と木の肺辛-肝酸にまで及び、わずか土の脾甘のみが陰陽的解釈不能のため五型同位型の痕跡を残している。また各味の作用に注目すると、その作用も堅と{而+大}(49)、散と収のごとく反対の概念にまとめられ、五味の作用方向上の陰陽的対立と呼応している。 ところでこのS.22(48)の徹底した陰陽対立型と、(A)の五行同位型の合併された論を、『太素』巻三調陰陽の記述に見出すことができる。この作図を図4に示す(51)。これはS.3に記載された論説の同類論であるが、両者は味や臓を含め九箇所も字句に相違が見られ(52)、そのためS.3を作図すると図5のように極めて混乱している。いずれが旧態を保持しているのか判断しかねるが、S.3がこの作図法で整理できない可能性として、そこに古文説(53)の臓腑配当の混在も考えられる。仔細な内容は両者いずれの字句でも解釈に苦しむ点が多いが、五味過食時の副作用をやや具体的に述べたものである。

ところでこのS.22(48)の徹底した陰陽対立型と、(A)の五行同位型の合併された論を、『太素』巻三調陰陽の記述に見出すことができる。この作図を図4に示す(51)。これはS.3に記載された論説の同類論であるが、両者は味や臓を含め九箇所も字句に相違が見られ(52)、そのためS.3を作図すると図5のように極めて混乱している。いずれが旧態を保持しているのか判断しかねるが、S.3がこの作図法で整理できない可能性として、そこに古文説(53)の臓腑配当の混在も考えられる。仔細な内容は両者いずれの字句でも解釈に苦しむ点が多いが、五味過食時の副作用をやや具体的に述べたものである。 この型はS.22(54)やその類文のL.56(56)、また未宋改『千金方』巻二十二序論第一所録文中(56)に見られる。これらの論は各臓に対し食すべき味を述べたもので、作図すると図6のようになる。つまり某臓に食すべき味は必ずその臓とは他行位の味で、その関連は全体で木→火→金→水→土の循環を形成している。つまりこれは、陰陽対立型でも他行と関連しあうことのなかった甘が肝に作用し、また脾が鹹の作用を受けているだけでなく、全体では土行の甘・脾が最初または最後に配され、春(木・酸・肝)→夏(火・苦・心)→秋(金・辛・肺)→冬(水・鹹・腎)の四季順環と同一順次にその作用が形成されているのである。

この型はS.22(54)やその類文のL.56(56)、また未宋改『千金方』巻二十二序論第一所録文中(56)に見られる。これらの論は各臓に対し食すべき味を述べたもので、作図すると図6のようになる。つまり某臓に食すべき味は必ずその臓とは他行位の味で、その関連は全体で木→火→金→水→土の循環を形成している。つまりこれは、陰陽対立型でも他行と関連しあうことのなかった甘が肝に作用し、また脾が鹹の作用を受けているだけでなく、全体では土行の甘・脾が最初または最後に配され、春(木・酸・肝)→夏(火・苦・心)→秋(金・辛・肺)→冬(水・鹹・腎)の四季順環と同一順次にその作用が形成されているのである。

この型はS.10(61)の「五味之所傷」(図7)のように、各々の味が作用する対象関係が現行の五行相克説の形式を示すものである。それゆえ、図式はこれまでの検討に利用した五行の方位的配置よりは、各々を星型の頂点とする図が理解しやすい。これは五味を多食すると、その相克関係にある器官に悪反応を引き起こすという副作用を示した論である。S.10の内容だけを一見すると、あたかもそのような経験より帰納されたかのごとくだが、この図示だけでもその論が思弁的に整理・演繹されている可能性が示唆されよう。

この型はS.10(61)の「五味之所傷」(図7)のように、各々の味が作用する対象関係が現行の五行相克説の形式を示すものである。それゆえ、図式はこれまでの検討に利用した五行の方位的配置よりは、各々を星型の頂点とする図が理解しやすい。これは五味を多食すると、その相克関係にある器官に悪反応を引き起こすという副作用を示した論である。S.10の内容だけを一見すると、あたかもそのような経験より帰納されたかのごとくだが、この図示だけでもその論が思弁的に整理・演繹されている可能性が示唆されよう。