支援利用者インタビュー

野生由来のマウスの遺伝子から、がんの謎を探る

〜日本産MSMマウスのユニークなゲノム情報を生かす〜

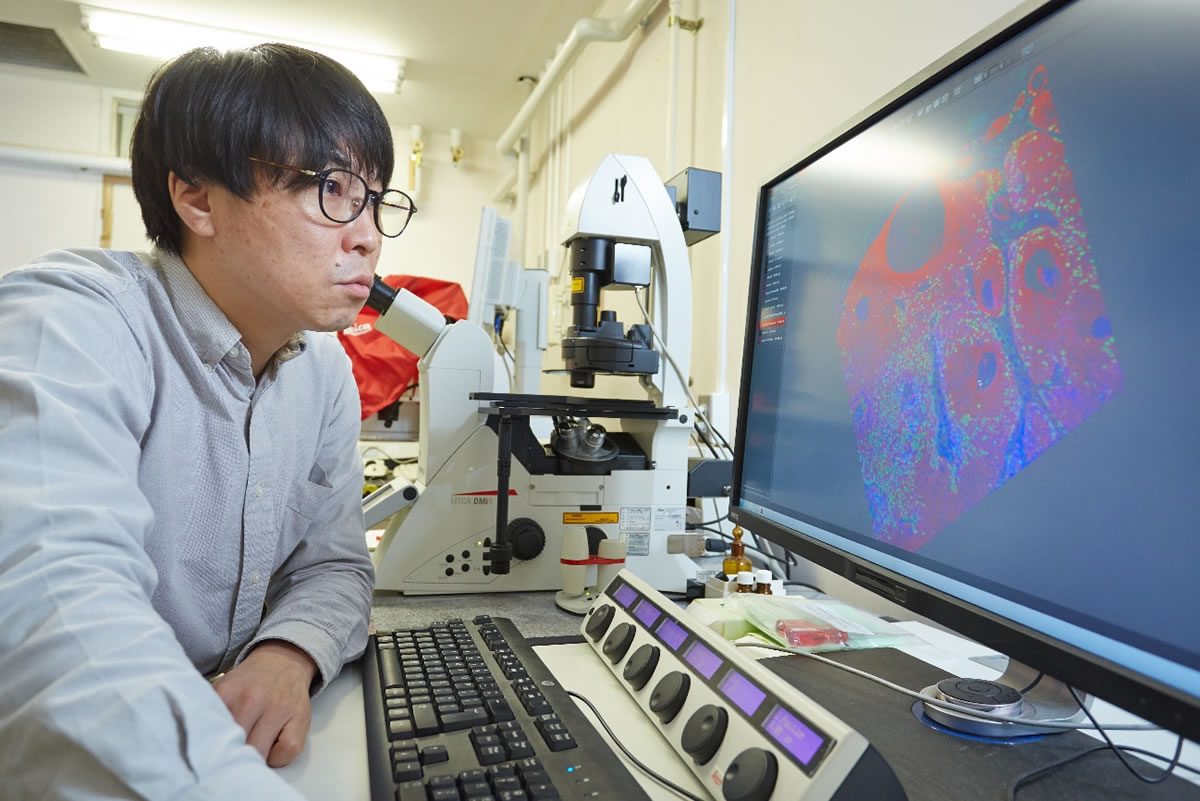

奥村 和弘

千葉県がんセンター研究所・がんゲノムセンター実験動物研究部・研究員

順遺伝学で皮膚がんに関わる遺伝子を絞り込む

マウスを何世代も掛け合わせ続け、子孫に現れる性質の違いを、原因の遺伝子のレベルまで探りあてる。このような順遺伝学と呼ばれる手法を使って、千葉県がんセンター研究所・がんゲノムセンター実験動物研究部の奥村和弘・研究員は、がんに関わる遺伝子を研究している。

「順遺伝学のいいところは、未知の遺伝子というか、まったく予測がつかなかったようなものが見つかるところです。見当をつけて探っているわけではないので突拍子もない遺伝子が出てくることがある。そこが面白い」という。

実験に使っているのは、日本の野生ハツカネズミ由来のエム・エス・エム(MSM:Mishima)マウスと呼ばれる系統だ。元国立遺伝学研究所の故森脇和郎氏らのグループが1970年代に静岡県三島市で捕まえたハツカネズミから樹立し実験動物として使われるようになった。

MSMマウスは、がんになりにくいことが知られていた。一方、生物学や医学の分野で100年以上にわたって世界中で使われている実験用マウスは、西ヨーロッパ産のハツカネズミ由来の系統で、がんになりやすい。その性質の違いに、どんな遺伝子が関わっているのかを、奥村氏らは2系統のマウスを交配させて探っている。

交配すると、発がんにかかわる遺伝子を引き継いだ子孫と、それを持っていない子孫が生まれる。それら全てのマウスの皮膚に発がん物質を塗って、どの遺伝子を引き継いだ子孫ががんになりやすいか、あるいはなりにくいかを調べる。その実験を繰り返し、原因遺伝子を絞り込む。

「がんを引き起こす化学物質をマウスの皮膚に塗る作業を、20週間、週に2回行わなければいけません。多い時は200頭のマウスで実験しているので、その作業だけでも大変です。40週間がんの様子を観察して、ようやく発がん実験のデータが取れる。それを約10年続けてきました」と奥村氏は苦労を語る。

必要とする実験期間が長いだけでない。MSMマウスは動きが俊敏で、取り扱いも普通の実験用マウスより難しい。取り逃さないように注意が必要だ。

MSM/Ms(左)は実験用マウス(右)よりも小柄で、見た目はほぼ野生のマウスと同じだが、行動や聴覚など様々な形質が実験用マウスと異なる。また実験用マウスと比べてがんなどの疾患に抵抗性であることも知られている。

大量のゲノムデータを使ったデータサイエンスの手法や、最新の分子生物学的な方法で遺伝子を操作するスマートな研究が脚光を浴びている時代に、地道に時間をかけて進める古典的な研究方法をあえて選び、博士研究員のスタートを切った奥村氏。当時を振り返り、「周りの人には時間がかかる実験なので、心配されていたかもしれません。でもぜひ挑戦してみたかったし、やれると思った」と話す。

遺伝子改変マウスで、証拠を固める

そうやって長い時間と労力をかけた実験で、皮膚がんに関連する遺伝子の候補をいくつか絞り込んだ。うち一つは、意外なことに副甲状腺ホルモンだった。体内や細胞内のカルシウム濃度を維持するのに、重要な役割を果たしているホルモンだ。

調べてみると、MSMマウスと、普通のマウスで、このホルモンの血清中の濃度が大きく異なっていることもわかった。

副甲状腺ホルモンと皮膚がんに関連があるかもしれない、というのはゲノムのデータやホルモンの量だけを見ていてもわからない。細胞一個を調べるレベルの実験でも、関係を明確にすることは難しい。「それを明らかにできたのは、生き物全体を丸ごと実験対象にして、何年もかけて交配して調べた成果です。こんな順遺伝学的な方法はやはり欠かせないし、これに基づいてわかってきた遺伝子は、説得力もあると思います」という。

順遺伝学の方法で見つけた遺伝子が、がんに関わっていることを、きちんと裏付けるため、次の段階では、その遺伝子をマウスに組み込んだり、壊したりして遺伝子の働きを明らかにした。

MSMの副甲状腺ホルモンの遺伝子を普通の実験用マウスに組み込むと、化学物質を塗ってもがんはできにくくなった。一方、副甲状腺ホルモンの遺伝子を働かなくしたマウスでは、がんができやすくなった。

「これで、副甲状腺ホルモンが皮膚のがんに関わる因子の一つだということをより明確に示せました。従来からある順遺伝学の方法と、遺伝子改変マウスを作る技術や次世代シーケンサーを使ったゲノム情報の集積のような最先端の技術を結びつけることが、双方の強みを生かすために重要になってきていると思います」

この遺伝子が、人間でどのような働きをしているかなどについても研究を進め、成果が出始めているという。

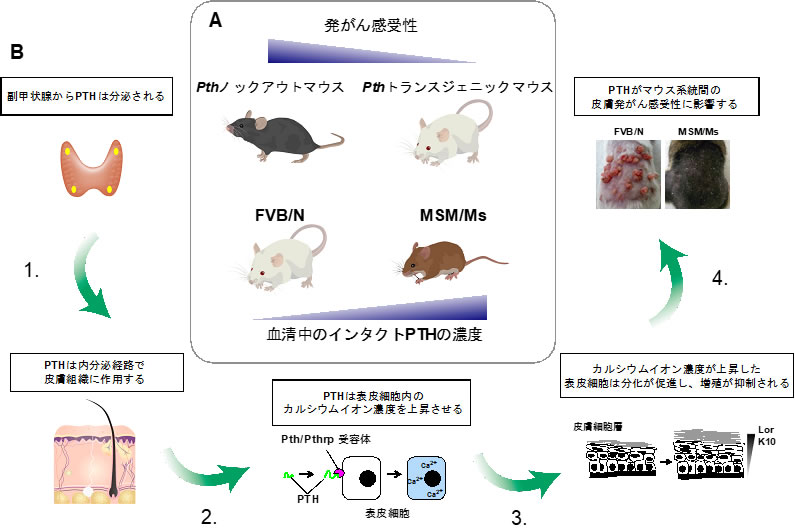

副甲状腺ホルモン(PTH)の皮膚発がん抑制作用のモデル。

(A)MSM、FVBマウスおよびPTHの遺伝子改変マウスを用いた皮膚発がん実験の結果から、血清PTH 濃度が高いマウスはがんになりにくいことが明らかになった。

(B) 1. PTH は副甲状腺から分泌され、内分泌経路を経て皮膚組織に作用する。

2. PTHは、Pth/Pthrp受容体を介して表皮細胞の細胞内カルシウムを上昇させる。

3. 細胞内カルシウムが上昇した表皮細胞は、分化の促進、細胞増殖の抑制がおこる。

4. 血清中のインタクト PTH 濃度が高いほど、化学物質による皮膚発がんに対する抵抗性が高まる。

研究の弱い部分、うまく補ってもらった

「クリスパーキャス9」などを使ったゲノム編集の技術なども急速に進んでいたため、遺伝子改変マウスを自分たちの研究室で作製することも検討した。しかし一から立ち上げるのは困難も予想され、時間もかかりそうだった。正直なところ、マウスを交配して発がん実験をするので手一杯でもあった。

そこで以前から研究会などに参加して知っていた先端モデル動物支援プラットフォーム(AdAMS)で専門家の支援を受けることにしたという。この研究に必要な遺伝子改変マウスの作成は、主にAdAMSを通して、熊本大学生命資源研究・支援センターの荒木喜美教授に支援してもらった。

奥村氏は、AdAMSの支援を使うメリットをいくつか挙げている。

支援を担当するのは、遺伝子改変マウスをたくさん作ってきたプロ中のプロの専門家たちだ。遺伝子を改変することで何を明らかにしようとしているのか、自分たちの実験の意図をすぐに理解し、正確にくみ取り、遺伝子改変マウスを作ってもらえた。また作製のスピードも速いと感じた。遺伝子改変マウスの作製において、経験を積んだ専門家なので信頼できるし、マウスの品質も安心できる。多様な実験の可能性についても相談でき、実験の幅を広げることもできた。

「発がん実験をして、候補を絞って遺伝子を見つけてくるのが私たちの強みですが、見つかった遺伝子をどう解析していくかという段階で、実際にその遺伝子の働きを改変したマウスで確かめないと、その強みは生かされません。遺伝子改変マウスを作ることは、研究全体の中でとても重要です。でも、自身の研究ではそこが弱い。この部分をうまく補って支援していただいたのはとても助かりました」と奥村氏は話す。

(2022年1月21日インタビュー)

*感染対策を行い、取材・撮影を行いました。

奥村 和弘(おくむら・かずひろ)

千葉県がんセンター研究所・がんゲノムセンター実験動物研究部・研究員

2010年 東京農業大学 大学院生物産業学研究科 生物産業学専攻 博士後期課程修了。博士(生物産業学)。2010年 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 遺伝機構学研究室・科学技術振興研究員、2011年 千葉県がんセンター研究所発がん研究グループ実験動物研究室・博士研究員、2015年 千葉県がんセンター研究所がんゲノムセンター腫瘍ゲノム研究室・研究員を経て、2018年より現職。

2010年 東京農業大学 大学院生物産業学研究科 生物産業学専攻 博士後期課程修了。博士(生物産業学)。2010年 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 遺伝機構学研究室・科学技術振興研究員、2011年 千葉県がんセンター研究所発がん研究グループ実験動物研究室・博士研究員、2015年 千葉県がんセンター研究所がんゲノムセンター腫瘍ゲノム研究室・研究員を経て、2018年より現職。