第4章 唐宋詩

における地衣と西域の舞い

第2・3章では、車前の別名として「地衣」を記す『金匱録』や『神仙服食経』の成立が、隋以前であることを明らかにした。これにより、「地衣」という語

の早期の用例がおおよそ解決できた。しかし、この二書からの間接引用を除けば、「地衣」を車前の異名として記載する文献は他にみられない。

一方、『大漢和辞典』の「地衣」条を引くと、第一の意味に「地上に敷くしきもの。毛氈・蓆の類」と記され、『唐書』曹確伝の用例が記されている(1)。

唐以降の文献にみられる「地衣」は、「敷物」の意味で使われるのであろうか。『佩文韻府』(1711)には、地衣の用例として唐代の詩が挙げられている

(2)。そこで、本章では『全唐詩』に収載された詩にみえる「地衣」を中心に論じる。また、唐代に隆盛を極めた異国趣味の視点も加え、「地衣」という語句

を考える。なお本稿では詩・詞・楽府などをまとめて「韻文」と記した。

1.韻文にみえる地衣の意味

詩句中に「地衣」を含む韻文をインターネット・サイトの寒泉『全唐詩』(3)や網路展書読『宋詩』『唐宋詞』(4)で検索したところ、十数首を見出すこ

とができた。その内もっとも早い時期のものに、中唐の白居易 (772-846)

・薛濤(768-831頃)・王建(767頃-830頃)の韻文がある。まず白居易の「紅線の毯」を挙げよう。なお原文で「地衣」を含む句には下線を引い

た。

白居易『新楽府』「紅線の毯(紅線毯)」

あかい糸で織った敷物がある。これを作るには、繭をえらんで糸をくり、きれいな水で煮てから、糸をえらび、いとすじを練って、紅藍で染める。染めあがった

あかい糸は紅藍よりもあかく、それを織って被香殿の敷物とする。被香殿の広さは方十丈余りもあるが、織りあがったあかい敷物は殿上に敷きつめることが出来

る。糸がふさふさとしてよい香りがただよい、糸はやわらかで、花模様は浮きあがり、物をのせるにたえないかのようである。

美人がこれを踏んで歌ったり舞ったりすると、絹のたびも、ぬいとりしたくつも、歩むにつれて埋もれてしまう。

太原から出る敷物はすべりが悪くて、いとすじがこわく、蜀都から出る敷物は薄くて錦の花模様がひややかで、この敷物のあたたかで、やわらかいのには及ば

な

い。これは毎年十月、宣州から献上される。宣州の太守は新しい工夫を加えて織りあげ、自分は臣家として出来るだけ力をつくしたと言っている。百人の男が一

緒にかついで宮中にたてまつるが、線が厚く糸が多くて巻くことが出来ない。

ところで宣州の太守は知っているだろうか。一丈の敷物を織るのには千両の糸がいることを。地面は寒さを知らないが、人間は暖かさが必要である。人間の着る

ものを奪いとって地面のきもの(敷物)に作るのは、少なくすべきである(5)。

「紅線の毯」は『新楽府』所収の風諭詩であり、白居易が左拾遺という官職であった809年頃の作である(6)。最後の句に引いた下線は原文で「少奪人

衣、作地衣」となっており、「地衣」を「人衣」と対比させている。白居易は宣州という地方行政府が一大事業として高級な敷物を作る様子を詠いながら、衣服

も満足に買えず寒さを忍ぶ庶民の様子を効果的に表現するため、「地衣」という比喩を用いた。また当句において、地衣は明瞭に敷物の意味として用いられてい

るのである。さらに『新唐書』には、宣州から「糸頭紅毯」なる物が宮廷に納められていた記録がある(7)。上述の詩句中でも宣州の太守が「紅線の毯」を

作ったとされるから、「紅線の毯」と「糸頭紅毯」は同じ物をいっている可能性が極めて高い。したがって詩的な誇張を除けば、韻文にみえる大がかりな作業は

史実と考えてよかろう。

ところで、「地衣」がなぜ敷物の意味するのかを考えてみたい。「地衣」を「地面を覆うもの」と解釈すれば、敷物の比喩として理解できる。では、白居易は

「人衣」と対比させるため、新たに「地衣」という語を造ったのであろうか。そこで地衣が記された薛濤や王建の韻文もみてみよう。なお「地衣」が含まれる部

分には下線を引いた。

薛濤「春の郊外に花見へ行ったことを詩に詠み、孫処士に寄せる(春郊游眺寄孫処子)」

二首

身をかがめてしばしバラを看る。零陵香のような芳しい香りが身を惹きつける。碧溪の孫処士はどうしているだろう。空を見上げると、モズが東へ、ツバメが西

へ飛び去っていく(孫処士も鳥のように忙しくしているのでしょう)。

今朝は思う存分、芳しい花を楽しんだ。夾纈染めの花柄スカートや美

しい刺繍のある地衣のような花畑。摘み取った花を袖や頭に差し、手にも握る。そんな私の

姿を見れば、誰でも花見の帰りだと分かるだろう(8)。

上掲文より薛濤の知る「地衣」は、花畑のような美しい模様をもつ敷物であったことがわかる。薛濤は成都で節度使専属の芸人をしており(9)、白居易との

交流もあった。上記の韻文が白居易の「紅線の毯」より早い作品か否かを確証させる史料はない。ただし白居易の「紅線の毯」が809年の作であることから、

薛濤(768-831頃)が「紅線の毯」を知ったうえで、上述の詩を読んだ可能性もあろう。次に王建の韻文を挙げる。なお「地衣」が含まれる部分には下線

を引いた。

王建「宮詞」

(ある踊り子は)踊りにかけては誰にも負けないと自ら誇り、しばしば君主の前で踊った。宮中では毎晩、舞踊を催すため別院の装飾が改められ、地衣やすだれ

が新しく取り替えられる(10)。

この韻文は宮廷内の踊り子を主題とし、華やかな舞踊の様子を詠んだものと考えられる。白居易の「紅線の毯」と同様、宮廷では「地衣」と称された敷物を敷

き、舞踊を催していたこともわかる。

白居易が詩句に用いた「地衣」という表現は地方行政官の奢侈を象徴するものであったが、王建「宮詞」は華やかな宮廷生活を否定的に表現したものでもな

い。もし、薛濤や王建が白居易の詩に倣ったとするなら、このように否定的な意味で使われた「地衣」を花畑の喩えに用いたり、「宮詞」に詠んだりしたであろ

うか。また薛濤や王建の韻文は、地衣がある種の敷物を指すことを前提に詠まれているので、彼らが敷物を新たに「地衣」と表現し始めたとは考えにくい。つま

り白居易・薛濤・王建以前に、どうも地衣を敷物の意味で用いた前例があったらしいのである。

2.「宮詞」にみえる地衣

ところで「宮詞」という、後宮の華やかな生活を主題にした韻文がある。前出の王建(767頃-830頃)は枢密使の王守澄から宮中のことを漏れ聞き、こ

れを素材として七言絶句の「宮詞」百首を作った(11)。そのうちの一首が前掲の王建「宮詞」である。当形式に倣って後世、和凝や花蕊夫人らが「宮詞」百

首を作ることになる(12)。これら詩人たちの「宮詞」にも句中に「地衣」が含まれるので、以下に挙げる。なお「地衣」が含まれる部分には下線を引いた。

和凝「宮詞」第47首

新しい地衣を敷き、

吉祥の霞が立ちこめる。縫いとりした帽子に金の鈴を着けた舞姫が疾風のように舞う。管楽器や弦楽器の音色が殿内に響く。まるで仙女が空

から降りてきたような情景だ(13)。

花蕊夫人「宮詩」

建物と建物が回廊で結ばれ、曲水は十里あまりの長さにめぐらされる。青い錦の地衣と紅線の毯、その上に敷きつめた竜脳のよい香り

がこもる(14)。

和凝 (898-955) は五代梁の貞明3 (917) 年に進士となり、後唐・後晋・後漢・後周と出仕し、顕徳2 (955)

年に亡くなった(15)。当宮詞がどの王朝の頃を詠んだものか判然としないが、いずれにしても五代の「宮詞」であることには違いない。

この和凝と前後して現れたのが花蕊夫人だった。上述の花蕊夫人「宮詞」は1072年に王安国が詔を受け、宋朝蔵書の整理を指揮した際、廃紙の中に発見さ

れたものである。この廃紙はすぐに整理者の一人によって捨てられてしまったが、郭祥という人物が32首を筆写していた。そして文瑩が『湘山野録続集』に当

32首を転録し現在に伝わる。上述の花蕊夫人「宮詩」は、その第6首にあたる(16)。作者である花蕊夫人は五代の人物であることは分かっているが、五代

の頃に花蕊夫人と称された女性は二人おり、どちらの作であるか分かっていない。花蕊夫人の発見に係わった王安国は後蜀 (934-965)

の女性(徐匡璋あるいは費氏の娘)の作とみなし、今日では後蜀説が有力である(17)。増田清秀も自らの考証を加え、この説に従っている(18)。しかし

浦江青は前蜀 (907-925)

だけに存在したという宣華苑に注目し、それが花蕊夫人「宮詞」に詠まれていることから、前蜀の花蕊夫人(徐耕の次女)である可能性を考えている(19)。

一方、『全唐詩』には詩句中に「地衣」を含む花蕊夫人「宮詞」がもう一首収められている(20)。しかし毛晋『三家宮詞』(1625)

によれば、この韻文は王珪の作であるとされる(21)。すなわち王珪「宮詞」は花蕊夫人「宮詞」に倣って作られたので、南宋の頃に両者の「宮詞」が混乱し

てしまったという。その混乱を受け、毛晋は王建・花蕊夫人・王珪の「宮詞」を整理し、『三家宮詞』を著したのである(22)。

他方、南唐最後の君主である李煜 (937-978)

が自らの宮廷生活を詠んだ「浣渓沙」にも詩句に「地衣」が含まれる。「浣渓沙」は「宮詞」ではないが、宮廷生活の様子を伝える例として以下に挙げる。なお

原文で「地衣」が含まれる部分には下線を引いた。

「浣渓沙」(紅日已高三丈透)

日は高々と上って光がさしこんでくる。かたわらの金の香炉には獣香が少しずつくべられる。やがて紅い錦の敷物を波うたせつつ歩みでる舞姫。美しい舞姫が舞い

ながらすべり落ちた金のかんざしが敷物の上にぽっつりと残っている…(23)

下線部分の原文は「紅錦地衣」である。ここでも地衣は宮廷内で催された舞台の上に敷かれている。

以上のように、地衣は宮廷で用いられた敷物として「宮詞」の系統でしばしば用いられ、華やかな宮廷生活を象徴する語であったことがわかる。また「地衣」

と称す敷物の上では、しばしば舞踊が催されていた。

3.史書にみえる地衣

『旧唐書』から『金史』までの各史書にも地衣が記述される。『旧唐書』曹確伝には、唐代の懿宗(在位859-973)の皇女が咸通10 (869)

年に亡くなった折、悲しみに暮れる皇帝とその后のため、李可及が「嘆百年舞」という舞踊を献上したという話がある。その舞踊の様子を伝えた以下の記録の一

部も「地衣」が記述される。なお地衣を含む部分には下線を引いた。

『旧唐書』曹確伝

宝石で飾った踊り子が数百人、魚竜の紋様を縫い取った地衣は

長さ五百匹の官絁を用いていた…(24)

この文からも地衣は宮廷で用いられ、美しい刺繍が施された高級な敷物であることが分かる。また地衣を敷いて舞踊が催されており、同時代に詠まれた韻文と

ほぼ同様に使用されていることが知れよう。

次に、『新五代史』の一文を挙げる。なお「地衣」を含む文には下線を引いた。

『新五代史』李厳伝

はじめ、荘宗 (885-926)

は李厳に名馬を持たせて蜀に向かわせた。李厳が蜀の領内に入ると、そこでは珍品が取引されており、蜀の後宮も珍品で充たされていた。ところが、こうした珍

品を剣門より北に持ち出すことは蜀の法律で禁止されていた。そのため剣門の外に出てくるものはつまらない物ばかりで、こうしたものは入草物と呼ばれてい

た。当法律のため、李厳はとくに得るものがなく帰ってきた。得た物といえば、金二百両と地衣や毛布のたぐいだけであった。この話を知った荘宗は激怒

して、

「つまらない物が中原に来ることを入草というのだ。前蜀の君主、王衍こそ『入草』な奴ではないか」と言い、蜀討伐を決意した(25)。

この後、荘宗は兵を起こし、925年に前蜀を滅ぼした。この戦いに負け26才で殺された王衍は、前節で挙げた前蜀花蕊夫人の子である。前蜀の花蕊夫人は

王衍とともに亡国の憂き目にあったのであろうか、『全唐詩』に花蕊夫人作として「国が亡ぶを述べるの詩(述国亡詩)」が残されている(26)。

さらに地衣は『宋史』(1345) 豊稷伝(27)や『金史』(28)(1345) に記され、いずれも敷物の意味で用いられていた。

一方、李氏朝鮮の史書にも敷物を意味する「地衣」の記述がみられる。太宗19

(1416)年に太宗が僧侶に「地衣」を与えたという記録である。さらに高宗19 (1882)

年の記録では、「地衣契」という組合組織も存在していた。中国では『元史』以降、史書から「地衣」の記述が消失するが(29)、朝鮮半島では近世まで地衣

を敷物の意味で用いることがあったらしい。

4.唐代における東西交渉からみる地衣

中国の織物史において第1のピークは漢代にあり、唐代は大きな技術革新が起きた第2のピークとされる(30)。中国の伝統的な織物技法である「経錦」は

複雑な紋様を織ることができなかったが、西域文化を積極的に受け入れるなかでペルシャなどから来た絨毯がもてはやされ、それに伴って「緯錦」の技法が発達

した。ただし「緯錦」が西アジアにからもたらされたのか否かについては諸説ある。いずれにしても、この技術革新により従来技術的に不可能であった複雑な模

様が可能となり、「経錦」は歴史から姿を消してしまったという(31)。このような時期に敷物の意味をもつ「地衣」が登場したのである。おそらく「地衣」

は、こうした新しい技術やデザインで作られた敷物をいったのだろう。そして、白居易が「紅線の毯」において「蜀都から出る敷物は薄くて錦の花模様がひやや

か」と述べた部分は、当時の蜀錦が古い技法すなわち「経錦」で織られていたことを示しているのかもしれない。

唐代における西域文化の流入は、舞踊にも大きな影響を与えた。胡旋舞などの西域の舞踊が流行し、宮廷でも頻繁に催されていた(32)。前述の韻文や『旧

唐書』に記された舞踊はおそらく西域のものか、その影響を強く受けたものであったと想像される。そこで敦煌莫高窟の壁画を素材とし、「地衣」について考え

てみたい。

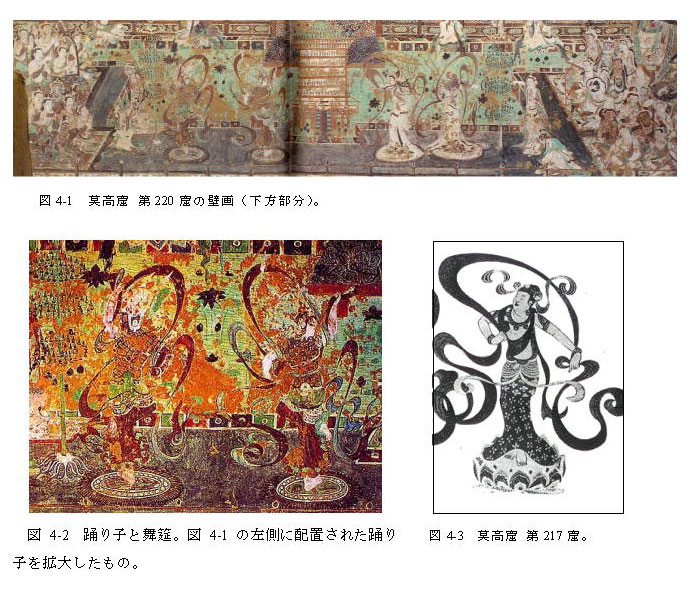

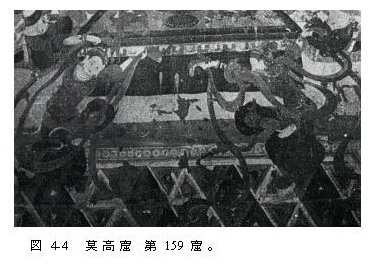

図4-1をみると左右に楽隊が配置され、中央の踊り子4名はいずれも足元に円形の敷物がある。その左の一組を拡大した図4-2をみると、それが「舞筵」

であるとわかる。その「舞筵」には「連珠紋」(円に内接する小円を並べた模様)がみてとれる。こうした文様はペルシャ地方の影響であるという(33)。

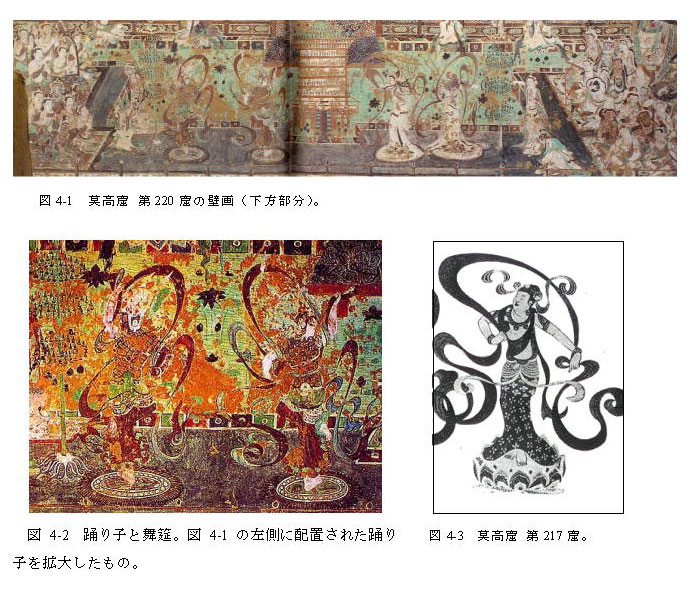

図4-1に挙げた壁画の上方には、仏教的な世界が描かれている。さらに図4-3は踊り子を描いたものと思われるが、足元は舞筵ではなく蓮華座(蓮華を模

した仏像の台座)に変化している。また踊り子が菩薩の姿に変わっているものもある。莫高窟には、ともに西域からの伝来した仏教と舞踊が融合した世界も壁画

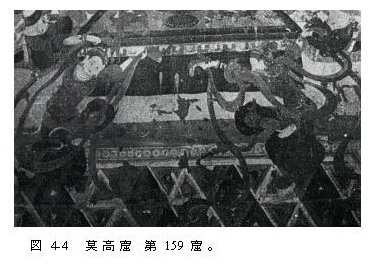

に描かれている。一方、「舞筵」は個人用のものであり、宣州が毎年納めた「紅線の毯」は被香殿に敷きつめられたというから、図4-4のような一枚の大きな

敷物だったのであろう。

5.地衣とペルシャ語

最後に地衣が舞踊用敷物を意味するようになった経緯を考えてみたい。地衣が敷物を意味することは、その文字から「地面を覆うもの」と即座に理解できる。

しかし敷物を表す漢字に、「筵」「蓆」「毯」等が元来あるにもかかわらず、あえて「地衣」で呼れたのはなぜであろうか。

ここで、まず唐と西城との関係を簡単に述べておこう。唐は北方のトルコ系遊牧民が興した突厥と勢力争いを起こし、657年に一度服従させた。のちに突厥

(西突厥)は同じくトルコ系の突騎施に滅ぼされたが、さらに玄宗が突騎施を滅ぼし、唐は再びこの地域を平定した。

一方、イスラム世界ではアッバース朝(黒衣大食)が750年、ウマイヤ朝(白衣大食)を放逐し、さらに突騎施の旧領地に侵攻した。そして唐軍は751

年、タラス(怛邏斯)湖畔で迎え撃ったが大敗し、以降衰退の道をたどる。

こうした歴史的背景のなか、玄宗在位期

(712-756)に西域の異民族勢力が「舞筵」を献上していた以下の記録がある。なお「舞筵」には下線を引いた。

『新唐書』西域

米(国)。「弥末」や「弭秣賀」とも呼ばれる。康国(サマルカンド)から北に百里のところにある。国王は鉢息徳城を治めていた。ウマイヤ朝の侵攻を受け、

永徽年間 (650-655) に征服された。顕慶三 (657)

年、この地は南謐州となり、国王であった昭武開拙が刺史となった。しかしその後も唐への朝貢が絶えることなく、開元年間 (713-741)

に璧・舞筵・師子・胡旋女を献上した。…(34)

波斯(国)。…龍朔元 (661)

年、波斯はウマイヤ朝の侵攻を受け、唐に助けを求めた。…しかし、ほどなく征服された。…開元天宝年間 (713-756)

、十人の使者を唐に使わし、碼瑙牀と、火毛繍の舞筵を献上した。…(35)

「米」は、前述した突厥と唐が度々主権を争った地域である。波斯は現在のイランに相当する地域で、当時、ウマイヤ朝領下の旧ササン朝ペルシャであった。

玄宗の頃、鄭虔『胡本草』という西域専門の薬物書が著わされたということからも(36)、西域文化の深い影響が窺える。また則天武后の親族にあたる武延秀

は突厥語を理解し、突厥語の歌をうたったという記録があるので(37)、こうした貢ぎものの西域における呼び名を知る人もいたことがわかる。すると「地

衣」が「地面を覆う衣」を意味するだけでなく、外来語の音写であった可能性も検討しなければなるまい。

当時これらの地域で敷物を意味することばは、どのような音であったか。現代ペルシャ(ファルシ)語の辞書で「絨毯」を引くと、いくつかの言い方がある。

その一つである「 (qālī,カーリー)」はトルコ語が語源だとされている(38)。さらに、

現代トルコ語辞書で絨毯を引くと、「halı(ハル)」とあ

る(39)。これらの現代音と地衣(隋唐音でdii-ɪəi(40))とに音韻上の関連を認めるのは難しい。唐代と同じ時代のトルコ語やペルシャ語で、

「絨毯」をどのような音で呼んでいたのかが分かれば、あるいは「地衣」と音が通じていた可能性もある。が、これは今後さらに検討すべき課題としたい。

(qālī,カーリー)」はトルコ語が語源だとされている(38)。さらに、

現代トルコ語辞書で絨毯を引くと、「halı(ハル)」とあ

る(39)。これらの現代音と地衣(隋唐音でdii-ɪəi(40))とに音韻上の関連を認めるのは難しい。唐代と同じ時代のトルコ語やペルシャ語で、

「絨毯」をどのような音で呼んでいたのかが分かれば、あるいは「地衣」と音が通じていた可能性もある。が、これは今後さらに検討すべき課題としたい。

6.小結

(ⅰ)韻文・史書における「地衣」は、すべて敷物を意味しており、植物の名称として用いられた例はなかった。

(ⅱ)敷物を意味する「地衣」の初出は白居易(772-846)「紅線の毯」・薛濤(768-831頃)「春の郊外に花見へ行ったことを詩に詠み、孫処士

に寄せる」・王建(767頃-830頃)「宮詞」のいずれかである。ただし、それらは敷物の意味で用いる地衣の初出典ではないと考えられた。

(ⅲ)「地衣」と呼ばれた敷物は唐代以降の文献にみられ、舞踏を催す場所に敷かれた記述が多くみられた。さらに技術的・社会的背景から、「地衣」と称され

た敷物は西域の影響をうけたものであった可能性が高い。

(ⅳ)「地衣」は宮廷生活を描写した「宮詞」の系統に多く詠まれ、華やかな生活を象徴する語句であった。

引用文献と注

(1)諸橋轍次『大漢和辞典』大修館書店、1955年、第3巻129 (2403) 頁。

(2)『佩文韻府』上海書店、第1冊 206頁(第5巻「衣」部)。王建「宮詞」、薛濤詩。

(3)台湾故宮博物院http://210.69.170.100/s25/index.htm (2003年11月現在)。

(4)台湾元智大学http://cls.admin.yzu.edu.tw/HOME.HTM(2003年11月現在)。

(5)近藤春雄『新楽府・秦中吟の研究』明治書院、1990年、204-207頁。

(6)近藤春雄『新楽府・秦中吟の研究』明治書院、1990年、30頁。

(7)李春祥編『楽府詩鑑賞辞典』中州古籍出版社、1990年、543頁。『新唐書』中華書局、1975年、1066頁。「宣州宣城郡、望。土貢。…糸頭

紅毯…」。

(8)張篷舟『薛濤詩箋』四川人民出版社、1981年、26-27頁。「春郊游眺寄孫処子 二首。低頭久立向薔薇、愛似零陵香惹衣。何事碧溪孫処士、百労

東去燕西飛。今朝縦目玩芳菲、夾纈籠裙繍地衣。満袖満頭兼手把、教人識是看花帰」。

(9)辛島驍『魚玄機・薛濤』漢詩大系15、集英社、1964年、177頁。

(10)毛晋『三家宮詞』叢書集成初編(王雲五主編)、商務印書館、1936年、11頁。「自誇歌舞勝諸人、邀勒君王出内頻。連夜宮中修別院、地衣簾額一

時新」。

(11)目加田誠『唐代詩史』竜渓書舎、1981年、279頁。

(12)毛晋『三家宮詞』叢書集成初編(王雲五主編)、商務印書館、1936年、56-61頁。和凝の「宮詞」も王建「宮詞」と同じ形式であることから、

王建「宮詞」に倣ったものであろう。

(13)『全唐詩』中華書局、1960年、8396頁。「地衣初展瑞霞融、繍帽金鈴舞舜風。吹竹弾絲珠殿響、墜仙双降五雲中」。

(14)増田清秀「後蜀の花蕊夫人の『宮詞』」『日本中国学会報』第31集(1979年)165-166頁。「按排諸院接行廊、水鑑周回十里強。青錦地衣

紅線毯、尽鋪龍脳鬱金香」。『湘山野録続集』には複数の異本があり、語彙上の相違がみられるが、増田清秀による異本比較がなされているので、これを底本と

した。増田清秀の校異に三家宮詞本(毛晋『三家宮詞』叢書集成初編(王雲五主編)、商務印書館、1936年、33頁)を加え、以下に記す。汲古閣本・賓退

本、按を接に作る。三家宮詞本、按を安に、回を迴に、強を長に作る。汲古閣本、鑑を檻に作る。汲古閣本、三家宮詞本、線を繍に作る。また、『全唐詩』所収

の花蕊夫人「宮詞」では第73首として、「安排諸院接行廊,外(水)檻周迴十里強(長)。青錦地衣紅繍(線)毯,尽鋪龍脳鬱金香」と記す。

(15)馬良春・李福田総主編『中国文学大辞典』天津人民出版社、1991年、3769頁。

(16)鄭世剛・楊立揚点校『湘山野録 続録』中華書局、1984年、81-87頁。

(17)馬良春・李福田総主編『中国文学大辞典』天津人民出版社、1991年、2648頁。

(18)増田清秀「後蜀の花蕊夫人の『宮詞』」『日本中国学会報』第31集、1979年、153頁。文瑩撰、鄭世剛・楊立揚点校『湘山野録 続集 玉壺清

話』中華書局、1984年、81-87頁。

(19)浦江青『花蕊夫人宮詞考証』中国文学研究叢編第一輯、竜門書店(香港)、1969年。

(20)『全唐詩』中華書局、1960年、8975頁。「山楼彩鳳楼寒月、宴殿金麟吐御香。蜀錦地衣呈隊舞、教頭先出拝君王」。

(21)毛晋『三家宮詞』叢書集成初編(王雲五主編)、商務印書館、1936年、81頁。「山楼彩綵鳳棲寒月、宴殿金麟吐御香。蜀錦地衣呈隊舞、教頭先出

拝君王」。

(22)増田清秀「後蜀の花蕊夫人の『宮詞』」『日本中国学会報』第31集、1979年、154頁。

(23)村上哲見『李煜』中国詩人選集16、岩波書店、1959年、33-34頁。

(24)『旧唐書』中華書局、1975年、4608頁。「同昌公主除喪後、帝与淑妃思念不已、可及乃為歎百年舞曲。舞人珠翠盛飾者数百人、画魚龍地衣、用

官絁五千匹」。『新唐書』第181巻・曹確伝は、「同昌公主喪畢、帝与郭淑妃悼念不已、可及為帝造曲、曰歎百年、教舞者数百、皆珠翠襐飾、刻畫魚龍地衣、

度用絵五千」と記す。

(25)『新五代史』中華書局、1974年、284頁。「是時、蜀之君臣皆庸暗、而恃険自安、窮極奢僭。厳自蜀還、具言可取之状。初、荘宗遣厳以名馬入

蜀、市珍奇以充後宮、而蜀法厳禁以奇貨出劍門、其非奇物而出者、名曰入草物、由是厳無所得而還、惟得金二百両、地衣、毛布之類。荘宗聞之、大怒曰。物帰中

国、謂之入草、王衍其能免為入草人乎。於是決議伐蜀」。

(26)『全唐詩』中華書局、8981頁。「君王城上豎降旗、妾在深宮那得知。十四万人斉解甲、寧(更)無一箇是男児」。

(27)『宋史』中華書局、1985年、10425頁。「禁内織錦縁宮簾為地衣」。

(28)『金史』中華書局、1975年、103、139、1513頁。「(貞元元年)十一月戊辰、上命諸従姉妹皆分属諸妃、出入禁中、与為淫乱,臥内徧設

地衣、裸逐為戯」「(大定七年)六月癸酉、命地衣用竜文者罷之」「臥内徧設地衣、倮逐為戲」。

(29)台湾中央研究院「漢籍電子文献」http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy1/

(2003年11月時点、無料ページのみ利用)。

(30)百橋明穂、中野徹責任編集『世界美術大全集 東洋編 第4巻

隋・唐』小学館、1997年、311-316頁(小笠原小枝「隋・唐時代の染織」)。

(31)坂本和子「織物の東西交渉-経錦と緯錦を中心に」『古代オリエント博物館紀要』第14集(1993年)233-251頁。

(32)馮双白・王寧寧・劉暁真『図説中国舞踏史』図説中国芸術史叢書、浙江教育出版社、2001年、103-137頁。

(33)百橋明穂、中野徹責任編集『世界美術大全集 東洋編 第4巻 隋・唐』小学館、1997年、316頁(小笠原小枝「隋・唐時代の染織」)。

(34)『新唐書』中華書局、1975年、6247頁。「米。或曰弥末、曰弭秣賀。北百里距康、其君治鉢息徳城。永徽時為大食所破。顕慶三年、以其地為南

謐州、授其君昭武開拙為刺史。自是朝貢不絶。開元時、献璧、舞筵、師子、胡旋女」。

(35)『新唐書』中華書局、1975年、6259頁。「龍朔初年、又訴為大食所侵。…俄為大食所滅、…開元天宝間、遣使者十輩献獻碼瑙牀、火毛繍舞

筵」。

(36)前島信次『文化の東西交流』誠文堂新光社、1982年232頁。岡西為人『宋以前医籍考』南天書局、1977年、1307頁。

(37)『旧唐書』中華書局、1975年、4733頁。「延秀、承嗣第二子也。…延秀久在蕃中、突厥語。常於主第、延秀唱突厥歌、作胡旋舞。有姿媚、主甚

喜之」。

(38)黒柳恒男『ペルシア語』大学書林、1988年、711頁。

(39)竹内和夫『(改訂増補)トルコ語辞典』大学書林、1996年、254頁。

(40)藤堂明保『漢和大字典』学習研究社、1980年、268頁、1173頁。

図の出典

図4-1 百橋明穂、中野徹責任編集『世界美術大全集 東洋編 第4巻 隋・唐』小学館、1997年、154-155頁。

図4-2

馮双白・王寧寧・劉暁真『図説中国舞踏史』図説中国芸術史叢書、浙江教育出版社、2001年、118頁、「敦煌莫高窟220窟北壁西側七側薬師経変画楽舞

図」。

図4-3 欧陽予倩『唐代舞踏』上海文芸出版社、1980年、「中唐 敦煌莫高窟159窟 観無量寿経変(部分)」。

図4-4 欧陽予倩『唐代舞踏』上海文芸出版社、1980年、「盛唐 敦煌莫高窟217窟 西方浄土変 舞踏(部分)」。段文傑による模写。

(qālī,カーリー)」はトルコ語が語源だとされている(38)。さらに、

現代トルコ語辞書で絨毯を引くと、「halı(ハル)」とあ

る(39)。これらの現代音と地衣(隋唐音でdii-ɪəi(40))とに音韻上の関連を認めるのは難しい。唐代と同じ時代のトルコ語やペルシャ語で、

「絨毯」をどのような音で呼んでいたのかが分かれば、あるいは「地衣」と音が通じていた可能性もある。が、これは今後さらに検討すべき課題としたい。

(qālī,カーリー)」はトルコ語が語源だとされている(38)。さらに、

現代トルコ語辞書で絨毯を引くと、「halı(ハル)」とあ

る(39)。これらの現代音と地衣(隋唐音でdii-ɪəi(40))とに音韻上の関連を認めるのは難しい。唐代と同じ時代のトルコ語やペルシャ語で、

「絨毯」をどのような音で呼んでいたのかが分かれば、あるいは「地衣」と音が通じていた可能性もある。が、これは今後さらに検討すべき課題としたい。