�ڎ�

1�@�����M�ɂ���

1-1�����M�Ƃ����A��

1-2�����M�̊����\�L

2�@�����̑���

2-1�n�n�R�O�T�̑���

2-2�u餻�v�ɂ���

2-3�݂̕���

2-43��3���̃����M���g������

2-5����

2-6�l�@

3�@�嗤���A�W�A�ɂ����Ẵ����M�ƃ��`

3-1�Ò����̃����M���`

3-2�؍��ɂ�����

3-3�u���`�����v�ɂ���

3-4���㒆�������ɂ����郈���M

3-5�l�@

4�@�܂Ƃ�

�Q�l�����ƒ�

�͂��߂�

�@���{���̐l�������A�� ������߂ĕW�����A�����鎖���S�����ʂ̎���ɁA���̒n�����̍s���₵��������Ɏ��A��ĂĂ��邱�Ƃ͑f���炵�����Ƃł���B���������n ��̓Ǝ��������A���ꂩ��͑��d�����ׂ��ŁA���h�Ȣ�n��N������⢒��Â��裂ɂȂ���A�d�v�ȗv�f�ł͂Ȃ����Ǝv�����B�i�T�����q�u�n�����̍s�����Ɂv�w���{�َ̉q�F��Ɗ��ӂƖ���Ɓx61�Łj

�@�ږ{�l�͎l�G�܁X�ɗl�X�Ȗ쑐 �𗘗p���Ă��������ł���B���̂悤�Ȑg�߂Ȗ쑐�̂ЂƂɁu������v������B�t��Ɏ���E�ݖ݂ɝ�������ő��݂ɂ���Ƃ����̂������̐l�ɑz�N����� �Ǝv���B���̑��݂����镶�����ߗׂ̒�����؍��Ō�����̂��A�������Ƃ�����A�ږ{�Ɣ�r���Ăǂ��������łǂ����Ⴄ�̂�����T��ƁA�������낢���� ���ł���̂ł͂ƍl�����B�܂��A���̗�����\�Ȍ��蒲���������ƍl�����B

�@�����ő�1�͂ł́A�{�e�ň��������M�A���̊w�����߁A�ږ{�⒆���ŗ��j�I�ɗp�����Ă��������M�̌�b�Ǝw���A���ɂ��čl�@���邱�Ƃɂ����B��2�͂ł́A���Ƃ��鑐�݂������͂����Ȃ�u���́v�������̂������Ă����B�����đ�3�͂ł͒�����؍��ł̃����M���g�����݂Ȃǂ��E��������B�ȏ��胈���M�𝑂������ږ{�̑��݂ɂ�������j�o�܂ƕϑJ�A�����ɉ�݂������l�Ȗ����̕������ۂɌ��Ă����ƍl����B

�@�Ȃ��{�e�ł͈ȉ��̂悤�ɖ}��

���߂�B�l���̌h�̂͏ȘH�����B�ږ{�E�����̔N���͈ꗥ�ɐ���ŕ\�����B���p���ɂ��Ă͏�L�̋K���K�p���Ȃ����̂Ƃ���B�{�e�Ŏg�p���銿���ɂ�

�ẮA�l���ȊO�̌ŗL�������܂߂ď�p�����E�l���p������p���A�����E�ّ̎��͐����ɒ����A�����͂��̂܂܂ɂ����B���j�R�[�h�ɂȂ������͕���Ȃǂ̈ꕔ

���������@�ō\�����A�Ⴆ�Η���{�ď\�l}�̂悤��{�@}�ŋ���Ŏ������B

1�@�����M�ɂ���

1-1�@�����M�Ƃ����A��

���{�ł͈�ʓI�ȁu������v�͈ȉ��̂R��ɂȂ�[1][2]�B

�@�j�V�����MArtemisia indica Willd.�k���z�l�{�B�i�֓��n���Ȑ��j�E��B�E�����E��p�E�����E����A�W�A�E��x

�@�I�I�����MArtemisia montana (Nakai) Pamp.�k���z�l�{�B�i�ߋE�n���Ȗk�j�E�k�C���E�����E��瓇

�u�����M��Artemisia�͂��悻250��������āA�k�����ɍL�����z���A���{�����ł�30�킪�����ē��Y�������v[3]�ƌ����钆�ŁA�ȏ��3��͐A���w�̕��ޏォ�Ȃ�߉��̎�ł���B���̂��Ƃ͎���[1][2]������Ζ��炩�ł��邪�A�ڍׂ͊�������B�����ē��{�̂قڑS�y�ɁA�����̂��������ꂩ�̂�������������邱�ƂɂȂ�B�����œ��{�S���ň�ʂɁu�����M�v�ƌĂ�Ă���A���͂���3��̂��������ꂩ�Ƃ������ƂɂȂ낤�B��������͂��A�{

�B�E�l���E��B�E���}���n���ȊO�̓y�n�Łu�����M�v�ƌĂ�Ă�����̂́A�����ɂ̓����M�ł͂Ȃ��u�����M���A���v�ł���ƌ�����B���m���������߂ɂ́A

�k�C���E��瓇�n���̂��̂̓I�I�����M�A���ꌧ�̂��̂̓j�V�����M�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���邢�́A���{��̊w���Ƌ�ʂ��邽�߂Ɂu������v�Ƃ��ȕ\�L��

��̂��{���͖]�܂����B�������{�e�ł͍����A���炩�Ƀ����M�ȊO�̃����M���Ɨސ������A���ɂ��Ă��\�L���X��u�����M�v�Ƃ���B�܂����̑��̐A�����ɂ��Ă��J�i�\�L���邪�A�K�������w���Ɉ�v����Ƃ͌���Ȃ��B�������A���p���ɂ��Ă͏�L�̋K���K�p���Ȃ����̂Ƃ���B

1-2�@�����M�̊����\�L

���ݓ��{�ɂ����āA�����M�͊����Łu�H�v�Ə����̂���ʓI�����A������Ń����M�́u䈁v���邢�́u���v�ł���B�k���́w�{���j�ځx(1590)�L�ڂ�䈂ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���[4]�B

�@䈂͓��{�Łu�������v�ƌP����B�������̓����M�������邩��A���̂��Ǝ��͉̂�����ł͂Ȃ��B�����A�H�������M�Ƃ���̂͌��ł���A�Ƃ����������݂ł͈�ʓI�̂悤���B����ɂ��Ă͖q��[5]�Ǝ���[6][7]�̍l�@������̂ŁA�e�ׂ͊�������B�����Ȍ��Ɍ����A���ݓ��{�ň�ʂɃ����M��H�Ə������A����͌���(911-983)���w�`�����ڏ��x(931-938�A�ȉ��w�`�����x�Ɨ���)�ɋL���Ĉȗ��̊ԈႢ�ŁA����ȑO�͒����Ɠ����悤��䈂������M�ł���Ƃ������ƂɂȂ�B

2�@�����̑���

�@�{�͂ł͑��݂̏����i�K�ɂ��Ę_����B�n���ɂ���Ă̓����M�݂ƌĂ肷�邪�A�{�e�͑��݂ɓ��ꂷ��B

���Ď��������{�l�͂����瑐�݂�H�ׂ�悤�ɂȂ����̂��낤���B�������������O�ɂ܂��A���݂ɂ��čl���Ă݂�K�v������B

2-1�@�n�n�R�O�T�̑���

�@���{�ɂ����鑐�݂̋N���ɂ��Ă̋^��ɁA��̎w�j�������Ă���̂��n�������E�[�V���S�����w�����i���E�݁j�x

��L���A������q���A�n���A�s�t���ƁA�����O���O���A�w���̔V�A�����Ȉ�餻�A�`�Ύ�

�i��ɑ�����B������q���Ɩ��Â��B�n�߂Đ����B�s�t�������ĐƂ��B�O���O���ɕw��������̂�ď��������ĈȂ�餻�Ƃ��B�`���čΎ��Ƃ��j�B

�@�����̑��݂͂��̃n�n�R�O�T�𝑂����ꂽ�݂ŁA�����̂悤�ȃ����M�ł͂Ȃ��������A���łɎO���O���̍Ύ��̖݂ł������B�n�n�R�O�T�͕ʖ��z�E�R�O�T�A���`�����M�Ƃ����A�������l�����A�t�̎����̂ЂƂŌ�s�i�����傤�A�����傤�j�̖��Őe���܂�Ă���B�����ł́w�t�^�Ύ��L�x�ɁA���łɎO���O���̍s���Ƃ��āu���̓��A�o���̏`�����āA������A�����Ȃĕ����a���B�V������{�ā{��}�ƈ����A�ȂĎ��C���}���v�Ə�����Ă���B���̗���{�ā{��}�����{�̑��݂̌��^�Ƃ����邪�A�o���͏�̑l�������Ȃ킿�n�n�R�O�T�̂��Ƃł���B�i�����j

�@���݂̃n�n�R�O�T�́A����Ɂw�{���H�Ӂx��w���{�Ύ��L�x�ɂ���悤�Ƀ����M�ւƕς���Ă����B

�A�͂͂������i��q���E�l麯���j�́A�a���Ђ�������A�����{䇁{�}��

�Ă�Ă�����̂ŁA��N䈂ٖ̈�������B���\�́A���́A�J���A�N�T�A�J�����Ȃǂ̃����M�Ƃقړ���ŁA�a����q���̖��́A�O���O���A���݂ɐ����ĐH��

�ɁA�Ƃ��ɑS����Ƃ�������ŁA�u���{�̑��A�O���O���́A���q�ߋ��Ƃĕw�������Ƃ�����i���݁j���d�鎖�Ȃ�A���̖݁A���̐��͑����H��p��

��ǂ��A�l麯���i�H�̈��j�ɂč��ׂ��v�ƁA�u���ԔN���̎��v���v�͂����Ă���B�i�����j

�@

�u�������^�v�ɂ��A�u��ɑ�����A����q���Ɩ����B�͂��߂Đ����B�s�t�������ĐƂ��B�O���O���ɁA�w��������̂�ď��������ĈȂ�餻�Ƃ��v�ƌ������

��������Ă��A���ɂ����̑��݂���q���ō��ꂽ���Ƃ��m��ꒆ���ɂ����Ă��A�u�t�^�Ύ��L�v�ȂǁA�u�O���O���A�l麯���̏`�����āA���ƍ��킹�ĕ����G���Ė݂ɐ���A���������{�ā{��}�Ɩ����B�����H����Ύ��C���}���Ƃ�����v�ƌ����Ă���i�����j�B

�B�@���݁A���c�q�ƌ����Ό��݂̓����M���g�����A�Ƃ���ɂ���Ă��u�ق��������v���g���B�ق����͕�q�̂��ƂŁA��q�����ւɂȂ��ăz�E�R�ƂȂ�A���̑���䥂łĖ݂ɝ��������̂��u�ق����݁v�ł���B���̐ߋ��ɍ��݂Ƃ��āA��������ɂ͂����ς炱�̑����p�����Ă����B�i�����j

�@��q���͏t�̎����̈�ŁA�u�܍s�v�u��`�v�Ƃ�������A�u�l�����v�Ƃ��������B�i�����j

�@�������㏉���ɏ����ꂽ�w�������^�x�ɁA�O���O���ɂ��̑���E��Ŗ݂ɂ��邱�Ƃ��L����Ă���B���������Ƃ��Ƃ͒����̎O���O���̏㖤�̐ߋ��ɍ���Ă������̂ŁA�Z���I�ɏ����ꂽ�w�t�^�����L�x�ɂ͕�q���ō�������݂̂��Ƃ��L����Ă���B�i�����j

�@��q�����g�������݂́A�����������M���g�����݂ɕς���Ă����i�����j�B

�@��q�����g�������݂��A�����ʂɍŋ߂܂Ŏc���Ă����̂ɑ��A�����ł̓� ���M�̑��݂���������蒅���Ă����B���̗��R�͊��q����̕��m�����̓����M�̑��݂��D�悤�ŁA�w��ȊӁx�ɂ��Ɛm�a��N�i���l��j�k����͌��f �̎�|����u�����َq�v�̐������ւ��Ă���B�����َq���ǂ�Ȃ��̂��͂����肵�Ȃ����A��������ɑ傢�ɂ��Ă͂₳��Ă������َq���A���q���㖖���ɂ͎p ���������Ȃ������Ă��܂��B�����Ė��Ԃɂ͍ݗ��̂ڂ��݂�݂����y����B

�@�܂��͈ȏ�̘_�l�Ŏg�p����Ă���Q�l�����ɂ��ė��t�������K�v������B�A�����p����w���ԔN���̎��v���x�͎c�O�Ȃ�������ɂ͋y�Ȃ������B�@�����p����w�������^�x(879)�́w����Z���j�x����[11]�ɂ���A�w�t�^�Ύ��L�x�����p�Ɠ�����[12]�Ŋm�F�������A����������p�ɖ��͂Ȃ������B

�@�A�B�����Ă܂��ł����ڂ��ׂ��́A���������̑��݂������M�ł͂Ȃ��n�n�R�O�T�𝑂����ꂽ�݂ł��������Ƃ��B

�܂��@�A�B�ƂƂ��Ɂw�������^�x���Q�l�ɂ��Ă��邪�A������̕������G��Ă��Ȃ��L�q���A�@�ɔ����̑O���ɂ���B�����[�����̂Ȃ̂ŁA�@�Əd�����邪�O�̕����ƍ��킹�Ĉ��p����[11]�B

�p�߁A�����c���@���[�J�R�A��ߔ����A�s�c�R�ˁA�搥�����a���]�A��玆�O���s��餻�A�Ȗ����q��A���ҕ������V�A�����O���A�{�ԝ��A�������L���@�R�˔V���A������q�A���@�a���A���ԓc��L���A������q���A�n���A�s�t���ƁA�����O���O���A�w���̔V�A�����Ȉ�餻�A�`�Ύ�

�@��������킩��̂́A�n�n�R�O�T����������݂̂̂��u餻�v�Ƃ������Ƃł���B�@�A�ɏ]���u餻�v�͑��݂ł��邪�A�u�n�n�R�O�T����������݂̂̂����݂ł���v�ƌ������邱�Ƃ́A���̒i�K�ł͂ł��Ȃ��B�u餻�v�̕����Ŏ�����Ă���u���́v�����܂����炩�ɂ���Ă��Ȃ��̂ŁA���̑O�ɍl�@��������K�v�����邩�炾�B

2-2�@�u餻�v�ɂ���

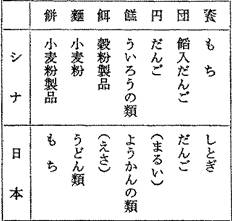

�c[13]�́u餻�v���܂߂����މ��H�H�i�ɂ��ĕ\�������Ȃ���ڏq���Ă���B�c�̌��t�����ėv�|���܂Ƃ߂��B

�@�݂��܂����̓T�^�I�ȗ�ŁA���������i�̑��̂����A���������̂��̂����Ƃ����B����A�����ȊO�̍����|�āE���E�o�E���Ȃǁ|�̕����i���a�Ƃ����B

�@�a�́A��N����ɍׂ����킩��A�悭���˂đ傫���܂܂ŏ������̂�餻�Ƃ����B

�@�a�����ɂ��Ă��A���҂������͓����㊥��l�A���p�������Ђ̌�ǂ�����ق猩���A���̖�S�ʓI�ɐM������̂͂͂����B

�� �āw�������^�x���L���ꂽ�̂���������������A�c�̌��ɏ]���͂�����Ɣ��f�������͓̂���Ƃ���ł���B������������ɂ��Ă��u餻�v�͌��݂ł͑��� ���w���Ȃ��B�c�́u�M������̂͂͂����v�ƌ����w�`�����x�����A�u餻�v�����o����ŋL�ڂ��Ă���wⳒ��`�����ڏ��x(1827)�i�ȉ��wⳒ��x�Ɨ����j[14]�Ō��Ă݂悤�B�������A���^�͎��̕��j�ōs�����̂Ƃ���B�������L�����ӏ��̂����A�厚�̓S�V�b�N�̂ŕ\�L����B���ȍ~�͎�J{��+��}��(1775-1835)�̒��ŁA������w�`�����x�{���ɖ߂�ۂ͉��s����B

餻�@�l������]餻�@�ØJ���A������{�H+��}�v���ђm��B��餻����{�H+��}�A���W�C�B�W�㑭�~���쐥���B���ǘJ�V�Ǎ�ുA����{�H+��}�A�������B�����{�A�����{�L�a���B�O�����`�A���ݎO���O�����p�V�B

�~�ċ��הV�A�������A�a���V餻�B�A��A餻�A�a��B��餻�m���a�B�����A{���|�ā{��}��

�ݖ�B���ډa���]�A���]�H�����B��鍇�H�A�a������Ĉו��A�R���V�A�^�]�~�ċ��הV�ҍ��B�������V�u�ٌÁA���ۉ~�҈��V�c�q�B���N���P��餻�A�P�v���ђm��

�B�������H�A餻�ȋo������ĕ������A��@�Íp��B�P������ҞH��B�ĕ������������A�����ҞH�a�B�˗����A餻�A�o�c�q�A��c�q�A�a�A�F�_��B�R���㐢��

�́A��Ë`��B

�������^�]�A�ÏˎO�N�a���H�A��玆�O���s��餻�A�Ȗ���q��B���������^�\���A�E��b������o������B�����܌��l���k���c���@�B���A�ÏˎO�N旌��A�����N�l�����s���B���O���O���s�\������{�ā{��}�B�l�����a����q���B�a������q���ҁA�m���V�c�k���c���@��q��㔕��V����B�t�^�Ύ��L�A�O���O���A��l���`�A���a�����V����{�ā{��}�A���P�v���ђm��A�����������c�q��B�������^�����A�����ҁA�����ċv���ђm�ҁA�~{�ā{���{��}�Ęa䈑�����V餈�A���~�ċ��הV�ҁA�����������s����B

2-3�@�݂̕���

�@�����ԂŁu�݁v�̈Ӗ����قȂ�̂͑O�f�̕\������킩�邪�A���{�����ł��݂ƒc�q�̐������͞B�����B��J�͖݂ƒc�q�������ɕ��ނ��ׂ����ƍl���Ă����悤�����A��{[20]�E�n���E�[�V[8]�͓��{�̖݂ނ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@

���{�ɂ̓��`�Ă�f�ނɂ�������ނ̐H�i���m���Ă���B�i�����j�E���`���ƃ��`���Ƃ����b���̐����ƁA�����̑f�ނ̏�Ԃ��������������Ƃ����A��̓�

�������ɂ��āA�C�ӂɑI�яo������\�I�ȐH�i���ʒu�Â��邱�Ƃ����݂��Ƃ���}�i�����j�̂悤�ɂȂ����B�����ɂ��Ă͑f�ނ�����������

�������̐����i�x�[�^�^�b���Ƃ�ԁj���A�M���������Љ��b���i�A���t�@�^�b���j���ɂ���Ă���ɍׂ������ނ����B���̐}���쐬����ߒ��ł킩�������Ƃ́A

�H�i�̎��ԂƂ��̌Ăі����K��������v���Ă��Ȃ����ƁA����̌Ăі��̐H�i�ł��K���������̑f�ނ��A�����n��ɂ��܂���������l�ɂ����łȂ�����

�ł���A���m�ȗތ^�����͑�ϓ�����Ƃł������B

�@

���{�ɂ̓��`�Ă�f�ނɂ�������ނ̐H�i���m���Ă���B�i�����j�E���`���ƃ��`���Ƃ����b���̐����ƁA�����̑f�ނ̏�Ԃ��������������Ƃ����A��̓�

�������ɂ��āA�C�ӂɑI�яo������\�I�ȐH�i���ʒu�Â��邱�Ƃ����݂��Ƃ���}�i�����j�̂悤�ɂȂ����B�����ɂ��Ă͑f�ނ�����������

�������̐����i�x�[�^�^�b���Ƃ�ԁj���A�M���������Љ��b���i�A���t�@�^�b���j���ɂ���Ă���ɍׂ������ނ����B���̐}���쐬����ߒ��ł킩�������Ƃ́A

�H�i�̎��ԂƂ��̌Ăі����K��������v���Ă��Ȃ����ƁA����̌Ăі��̐H�i�ł��K���������̑f�ނ��A�����n��ɂ��܂���������l�ɂ����łȂ�����

�ł���A���m�ȗތ^�����͑�ϓ�����Ƃł������B�� �Ƃ��u�݁v�ƌĂ��H�i�͐��������낢��Ȓn���ɂ��邪�A�f�ނ������̏ꍇ�������̏ꍇ������A���`�Ă݂̂łȂ��E���`�Ă�f�ނƂ��Ă���H�i���݂� �Ă�Ă���ꍇ������B��ʂɁu�݁v�͍�����f�ނƂ���ꍇ�A�u�c�q�v�͑f�ނ������̏ꍇ�Ƃ������ނ��Ȃ���Ă��邪�A���̐}������ƕK���������̂悤 �ɂȂ��Ă��Ȃ��B���݂ɂ̓��`�Ă������ă����M�ƂƂ��ɉP�ŝ������ꍇ�ƁA�E���`�Ă̕���p���Ă���ꍇ���m���Ă���B�i��{�j

�@���݂̐��@�ɂ͓�ʂ肠��B�ЂƂ͏��������`�Ăɂ�ł������M�������ĝ��������́A������̓E���`�Ă̏�V��������ď����A�����M�������ĝ��������̂ł���B�i�n���E�[�V�j

�@�E���`���ƃ��`���A�����ƍ��������ꂼ�ꎲ�ɂ��āA�C�l��p�����H�i��

���\�Ɏ�������{�́A���̒����̉ߒ��Ō����Ă����H�i�̎��ԂƂ��̌Ăі����K��������v���Ă��Ȃ����ƂȂǂ̎G���ȗl�q���w�E����B����ɁA�݂ƒc�q�͈�

�ʂɕ��ނ��Ȃ���Ă�����̂Ƃ̍l�����h�����ꂽ�l�q���q�ׂĂ���B���̗�Ƃ��āA���݂̍����ɏ��������`�Ă𝑂����@�ƃE���`�Ă̕���p������@����

�邱�Ƃ�������B�n���E�[�V�����݂̓�ʂ�̐��@���Љ��B

2-4�@3��3���̃����M���g������

�@���Ƀ����M���g�������݂ɂ��Č��Ă������Ƃɂ��悤�B�A�����p����w���ԔN���̎��v���x�͑{���ł��Ȃ������B�����Ň@�������w�{���H�Ӂx(1697)[21]���݂�ƁA�u���c����������ݎO���O���p䈖ݎ���j�v�Ƃ���[22]�B

����ł��A3��3���Ƀ����M�̑��݂�����K��������B�_�R������������ҁw�������ӂ邳�Ƃ̉ƒ뗿��5�@�����G�ρx�i�ȉ��w�������x�Ɨ����j�ɂ�������邱�Ƃ��ł���B�_�R������������i�ȉ��A�_�����Ɨ����j�͑S����350�n�_�ŋ��y�����̕�����蒲�����s���A�w���������{�̐H�����S�W�x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B�w�������x�͂��̈ꕔ��V�����\�z�ōč\�������V���[�Y�̂����̖ݗ������W�̊��ł���B���́w�������x�ɂ�3��3���Ƀ����M�̑��݂�����K����5�ጩ����̂ŁA���e���܂Ƃ߂ė���[23]�B

�E�ΐ쌧�͖k�S�ł͏t��ɂ�����̐V��������Ăƈꏏ�ɝ��������đ�����������B�ЂȐߋ�ɂ͂��̑��݂�H�`�ɐ��Ĕ��������Əd�˂�B�E���b�ߎs�ł͂�����̐V��������Ăɍ����ĝ�����������������B�O���̂��ߋ�ɂ͕H�`�ɐ��Ĕ������Ɠ��F�ɐF�����������ƎO�F�d�˂ł������ɂ���B

�E�ޗnj��g��S�ł͓��̐ߋ�ɁA���̎q�̂���Ƃł͕H����������B���ŕĂ̕������˂ď��������̂ɁA������̐V��������ĝ����B�߂�_�ł̂��ĕH�`�ɐ�A��i���O�i�ɏd�˂ď�ɔ����ۂ������̂��Đ_����ЂȒd�ɋ�����B

�E�F�{�����h�S�ł͂����𝑂��Ƃ��ɂ���������Ă悭���������A���������������B���̐ߋ�ɂ͂̂��ĕH�`�ɐ�A�ԁA���̕H�݂Əd�˂Đ_���ɋ�����B

�@�w�{���H�Ӂx�̋L�q����A�]�ˎ���̏����ɂ�3��3���Ƀ����M�̑��݂�����K�����F�߂���B����ł͂����̑��݂�H�ׂ�Ƃ�������邪�A�H�`�ɐ����蔒���݂��d�˂��肷��Ȃǂ̑������{�����̂�����y�n������������B

2-5�@����

�@�]�ˎ���̗������w��������x(1643)�ɂ̓����M���ޗ��ɂ����݂̋L�ڂ�����B�������A�����M�݂Ƃ������ł����݂Ƃ������ł��Ȃ��B�u���݁v�Ȃ���̂��B������Ŏ��̂悤�ɏ�����Ă���[24]�B

�@�܂��́u�M�̗t�v�������悤�B�w�势�a���T�x[25]�ɂ��Ɓu�M�v�́u�̖��B�䂸�B���ނ̈�v�Ƃ���B�܂����̑������̈Ӗ��̂ЂƂɁu�|�̖��B�M�������v�Ƃ���[26]�B����āu�M�̗t�v�͗M��Ƃ����|�̗t�ł���A���݂̖��̂��ƂɂȂ������̂��ƕ�����B������ǂ̂悤�Ɏg�����͌����ɂ��L����Ă��Ȃ�[27]���A�݂��ނƍl���Ă������낤�B

�w��������x�ɂ����Ċm�F�ł���̂́A�����M��݂̍ޗ��ɗp���邱�ƂɎ~�܂�B���̍��݂ɂ����郈���M�̈ʒu�Â��͂��܂�d�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�F�Â��̃o���G�[�V�����̂ЂƂƂ�����ۂ��B�܂��A�u�������v���w�������x[23]�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B

�������@�x�R���X���s�@�ޗ��m�����āA�ĕ��^������^���̗t�n

�������@�ΐ쌧�͖k�S�@�ޗ��m�����ā^���̗t�^���n

�������@���䌧���S�@�ޗ��m�����ā^���̗t�^�哤�A����ǂ����A���܁^���n

�@�V���������S�̘b�҂��u���̒n���Ɠ��̐H�ׂ��́v�ƌ���Ă���悤�ɖk���n���ɂ��������Ȃ��B�]�ˎ���ɂ����l�ł������̂��킩��Ȃ����A�Ȃ��w�� ������x�ɂ͍��݂��ڂ��Ă���̂��^��ł���B�Ƃ�����A�]�ˎ���̂��̂ƌ���̂��̂ł̓E���`�Ăƃ��`�Ă̈Ⴂ�����邪�A�����M�̑��ɓ��ނ��g���Ƃ��� �Ȃǂ悭���Ă���B��̂ɂ����Ă��܂�ω����邱�ƂȂ��]�ˎ��ォ�猻��܂ő����Ă���悤���B

2-6�@�l�@

�@�@�A�B���܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B�����ł͑��݂Ƃ����ƃ����M���g���Ă���̂��嗬�����A���Ă̓n�n�R�O�T���g���Ă���3��3���̍s���H�ł������B���̋N���͒����ɂ���A�Ⴆ�w�t�^�Ύ��L�x�ɋL���ꂽ�悤�ȌÂ����j�����K���ł���B���{�ł́w�������^�x�ɋL���ꂽ�u餻�v���n�n�R�O�T�݂̌Â��L�^�ł���B�u���̖��͕������́w�������^�x�i������N�j�ɏ��߂ċL����Ă���v�Ƃ���̂��݂̂ŁA����ɑ��Ċm�͓����Ȃ��̂ŕM�҂͎x�����������Ȃ��B

�w�� �����^�x�ɂ́A�n�n�R�O�T���p�����Ȃ��Ɓu餻�v������Ȃ��Ƃ���B�����œ�ʂ�̍l�������ł���B�n�n�R�O�T��p�������݂̂̂��u餻�v�ł���A����ȊO �̑��݂����݂��āA���炩�̖����������Ƃ���A���������M���݂�����Ă����\��������B�������u餻�v�����̑��݂ƊY������̂ł���A�����̑��݂̓n �n�R�O�T��p�������̂������݂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B

�u餻�v�ɂ��Ďc�쐬�̕\������ɁA���{�ɂ����Ă������ɂ����Ă����݂��肦�Ȃ����Ƃ��m���B����������͌��݂̘b�ł���B�c�͐M�������^�⎋����w�`�����x�����A�w�������^�x�����̖�60�N��ɏ����ꂽ�����ł��邩��A�u餻�v�́u���������Ёv�ƌP����Ƃ��邱�Ƃ͎�����悤�B���Ɏ�J�́u餻�v���u���������Ёv�ƌP����̂͌��Ƃ��Ȃ�����A�w�������^�x�ɓo�ꂷ��u餻�v�́w�t�^�Ύ��L�x�ɓo�ꂷ��u����{�ā{��}�v�ł���ƌ��Ă��邵�A����́u���������Ёv�ƌP����ׂ��ł���A�]�ˎ������ł������c�q�ɓ�������̂��Əq�ׂĂ���B

���݁u餻�v�͑��݂ł͂Ȃ��̂ɁA���Ă̑��݂��n�n�R�O�T��������Ă����Ɓw�������^�x�̋L�ڂ��疳�����Ř_����@�A�B�̍����́wⳒ��x�ɂ���̂��낤�B�S �Ă����ʂ��āw�t�^�Ύ��L�x�Ɓw�������^�x��������_���ݍl����ƁA��w���̍l���������Ȃ�B�ǂ����w�������^�x�́u餻�v�Ɋւ��ẮA�n�n�R�O�T����� ����ꂽ���̑��݂̌��^�Ƃ������ስ��������̂悤�ł���B�������w�������^�x���u餻�v�Ɂu�N�T���`�q�v�ƃ��r��U���Ă���̂��^���ׂ����Ȃ��̂ł��� ���B

�� �{�͈�ʂɍl�����Ă���u�݁v�Ɓu�c�q�v�̍����̈Ⴂ�������A���ۂɂ͋�ʂ���Ă��Ȃ��Ƃ��Ă���B�n���E�[�V�ɂ����ẮA�{�����c�q�ƌĂ��ׂ� �i�Ǝ�J�E��{���l���Ă���j���̂����S�ɑ��݂̎�ނ̂ЂƂƂ��Ă���B���A���ۂ͍��ł���ʂ���Ă��Ȃ��Ȃ̂ŁA�ߋ��̎�������݂��c�q���Ƌ�� ����̂͑����ɓ�V�ȍ�Ƃ��낤�B����Ɍ����A�wⳒ��x�ɂ́u���c�q�v�Ƃ����\�L�͂��邪�u���݁v�͂Ȃ��A�I�n�u���������i�v���ђm��j�v�Ȃ̂ł���B �����ɉ��������J�̈Ӑ}�����ĂƂ�邪�A���g�Ŗ���������Ă���悤�Ɏv���B

6���I�����Ɍ�����A3��3�� �Ƀn�n�R�O�T�̑��݂�����K������{�l���킢�A���������ɂ͓��l�Ȍ`���ōs���Ă����B�����A�₪�ă����M���g�����݂ɕς���Ă����A�]�ˎ��㏉���ɂ� ���ꂪ��ʓI�ƂȂ��Ă����B���ꂪ���݂Ɏ����Ă���̂ł���B���ł͕H�`�ɐ�Ȃǂ̃o���G�[�V�����������Ă���B�������A�w�������x�ɂ̓n�n�R�O�T�� �g�����݂͌���ꂸ�A���{�ł͍���3��3���̐ߋ��ɂ���݂ƌ��������M�̖݂����Ȃ̂ł���B

�܂��]�ˎ��㏉���ɂ�3��3���́u䈖݁v�ȊO�ɂ��u���݁v�Ȃ郈���M���g���݂�����B������ꕔ�n��ł́u�������v��H�ׂ�B�����M���g��Ȃ����̂�����A�w��������x�́u���݁v�Ɠ��l�Ƀ����M�͂��܂�d�v�Ȉʒu�Â��ł͂Ȃ��悤���B�����Ƃ��u���݁v�Ƃ�������������_�ł����R�ƌ����Γ��R���낤�B

�w�{���H�Ӂx�́u䈖݁v�Ɓw��������x�́u���݁v�ł̓����M�̈Ӌ`�����m�ɈقȂ�B�������A�]�ˎ��㏉���ɂ�3��3���̍s���H�E����H�̑o���ɂ����ă����M���ޗ��ɂ����݂��H�ׂ��Ă������Ƃ��킩��B

�T��́A�����M��n�n�R�O�T��p������ȑO�ɃE�P���i�I�P���j�̑��݂����݂��Ă����Ǝw�E���Ă���B���̏�ŁA�u����A�F�A���ɂ����ƂƂĂ����ɂ͋y���A�g���݃��[�X�h�ɓ��X�����c�����v�̂̓����M���ƌy���Ɂu���݁v���ڂ���߂�����[10]�B����{�ā{��}�ɕ킢�n�n�R�O�T�݂�����K���́A���{�l�̚n�D�ɓ����ꃈ���M���݂ւ̕ϗe�ɍs���������̂��B�ڂ��Â炷�܂ł��Ȃ��A�C�t���Ă݂�����ɂ���̂͂������R�ȗ��ꂾ�B

�ȏ������B������3��3���Ƀn�n�R�O�T�݁i����{�ā{��}�j�����镗�K����{����e�������A���{�l�̚n�D������Ƀ����M�݂ւƕω������Ă����B�]�ˎ���ɂ͓���H�ɂ������M���g�����݂�������B����̓��{�ł�3��3���̃����M�݂͕H�`�ɂ���Ȃǂ̃o���G�[�V�������o�Ă��Ă���B

�{�e�ł͍���A��{�쐬�̕\���ɂ���悤�ȁA���݂̓��{�ɂ����Ă��悻�݂ƌĂ����̂ɂ��Ă͂��̂܂܂̕\�L�Ƃ���B�������A���{�l���C�O�̂��̂Ŗ݂ƌĂԐH�i����і݂̗l�ȐH�i�ƌ����Ɏ~�܂���̂ɂ��Ắu���`�v�ƕ\�L����B�b��k��A����{�ā{��}��

���`�A�����ɂ̓n�n�R�O�T���`�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ō���́A�u餻�v���L�`�ɑ����A�u���`�v�ƌ��Ȃ��B�܂����`�̂����A����ɏd�v�ȈӖ����Ȃ��Ă�����

�M���g�������̂ł���A���{�̃����M�݂Ƃ͋�ʂ��āA�����M���`�ƕ\�L����B�������A���p���ɂ��Ă͂��̋K���K�p���Ȃ����̂Ƃ���B

3�@�嗤���A�W�A�ɂ����Ẵ����M�ƃ��`

����ł͒����ɂ͉ߋ����猻�݂܂łɃ����M���`�͂Ȃ������̂��낤���B���͂������̂��B

3-1�@�Ò����̃����M���`

�ߋ��̋L�^�́w�Ɏj�x�i��916-1125�j�Ɍ����A�ȉ��̒ʂ�ƂȂ��Ă���[28]�B

�܌��d�ܓ��A�ߎ��A��䈗t�a�Ȓ��߁A�����ȕ�V�q�A�k��b���e���O���A�N�b���y�A�݊C�V�v�i�餻�B�Ȍ��\�N���Z�]�A���V�u�������v�B�����\�N���]�אl�`�ϔV�A���V�u�����~�v�B����������ׁu����咿唲�v�B�u���v�A�܁G�u��咿唲�v�A����B

�@�����ɓo�ꂷ�������݊C�̒n���Ɨ��j�ɂ��Č��Ă������B�܂����ɂ��Ă�������B

�݊C�ɂ��Ă͂����L����Ă���B

�@�w�Ɏj�x�ɕ`�ʂ���Ă���5��5���̕��K�Ƃ悭�����L�q���w�t�^�Ύ��L�x[32]�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B

�w�Ɏj�x�Ɣ�r���Ă��Ȃ苤�ʕ����͂��邪�A�u�餻�v�͓o�ꂵ�Ȃ��B�������Ȃ���A5��5���̕��K�ƃ����M�����т������̂Ƃ��āA������O�Ɏ��̂悤�ȋL�ڂ�����[33]�B

����́w�{���j�ځx�ɂ��ȉ��̂悤�Ɉ�����Ă���[34]�B

���@��t�^�Ύ��L�]�B�܌��ܓ��{�����B��䈎��l�`�ҁB������V���ȋ��a�B�r���B������䈈אl�B�����ˏ���Y�ş��B���s���V�B���������Γ_��炷�B������ጁB�����s�u�B�������B�y��C�S�B

�w�����������T�x�ɂ��ƁA�����ł͓����K�����̂悤�ɂȂ��Ă���[35]�B

3-2�@�؍��ɂ�����

�@5��5���Ƀ����M���`�����镗�K�����̒����E���{�ɂ͔����ł��Ȃ������ƑO�q�������A�؍��ɂ͂��邱�Ƃ������̋L�q���疾�炩�ɂȂ���[36]�B

�[�߂����_���i�v �ꑐ�B���n�W�L�A�V�\�ȁj��䈂�E�ޕ��K������܂��B�[�߂̓��A���ߍ����_����䈂�E��Ŋ���p�ɗp���܂��B��ʂ�䈂Ɣ��_���͊����Ƃ��Ďg�p����� �����A���ɒ[�߂̓��̔��_����䈂͓���������Ƃ����Ă��܂��B�i�����j�܂��A�_���ł͒�����䈂��������đ��˂đ��̂Ƃ���ɗ��ĂĂ����܂��B������ ��Ζ���ɂȂ�Ƃ����Ă��܂��B�i�ȉ����j

�ڂ����͌�q���邪�A�w�Ɏj�x�̋L�q�Ƃ悭���Ă���B

3-3�@�u���`�����v�ɂ���

�@���āA�����ł́w���`�̕������x�����ƂɃ��`�Ă𗘗p���镶���̋N���Ƃ��͈̔͂����邱�Ƃɂ��悤�B

�@

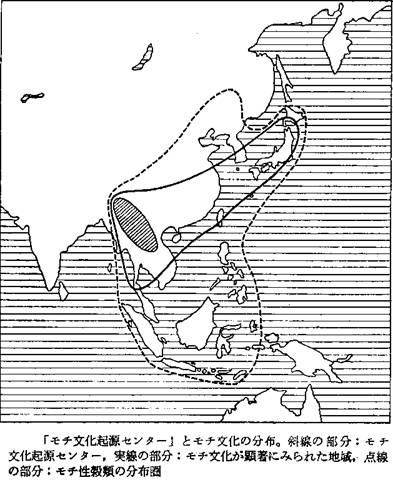

���`���̍��ނɂ܂��u���`�����v�ƌĂԂ��Ƃ��ł�����̂��A�i�����j���{�A�؍��A�����A��p�A����A�W�A�嗤������ѓ��ו��Ɏ���n��ɂ��Ă�����

�Ă݂�ƁA��Ƀ��`�C�l�ɂ܂��H�������悭�킩���Ă���̂ŁA���ꂪ���S�ƂȂ��Ă��邪�A������f�ނƂ��Ē�������邨����i���сj�A�݁A�����A��A

��������������f�ނƂ������낢��ȐH�i�A�n���Ȃǂ��A�n������уP�̐H������A�`���V��ɐ[���ւ�������p�@�Ƃ��čL�����z���Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�i�����j

�@

���`���̍��ނɂ܂��u���`�����v�ƌĂԂ��Ƃ��ł�����̂��A�i�����j���{�A�؍��A�����A��p�A����A�W�A�嗤������ѓ��ו��Ɏ���n��ɂ��Ă�����

�Ă݂�ƁA��Ƀ��`�C�l�ɂ܂��H�������悭�킩���Ă���̂ŁA���ꂪ���S�ƂȂ��Ă��邪�A������f�ނƂ��Ē�������邨����i���сj�A�݁A�����A��A

��������������f�ނƂ������낢��ȐH�i�A�n���Ȃǂ��A�n������уP�̐H������A�`���V��ɐ[���ւ�������p�@�Ƃ��čL�����z���Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�i�����j�@���̂悤�ɂ��āA�i�����j���`�����̋N�������ƍl������n�悪�A����A�W �A�嗤���̃A�b�T������r���}�k���A�^�C�k���A�������암���܂���R�x�n�тɑ��݂��邱�Ƃ��킩���Ă����B�i�����j�����ł��̒n�т��u���`�����N���Z�� �^�[�v�Ɩ��t���邱�Ƃɂ����B�����Ă��̍l�������āA���`�����̋N���Ɠ`�d�̑�܂��ȗl����}�i�����j�Ɏ����Ă݂��B

��

�`�����ށA���Ƀ��`�C�l�ɂ܂��H�����̓A�b�T���⒆�����암�Ō����Ɍ�����B�\������ƁA���Ă̟݊C�ɓ�����n��́u���`�����������Ɍ�����n

��v�ɂ͕�܂��ꂸ�A�u���`�����ނ̕��z���v�ɓ���͈͂Ɠ���Ȃ��͈͂�����B�������̒����������u�Ă�����̕����ƒP���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł���

���B�������A���Ȃ��Ƃ����`�C�l�̕��z�͓���������قǕω����Ă��Ȃ��Ǝv���A�u�餻�v�̓��`�C�l�̕��z��̖k���Ɉʒu���Ă����y�n�̃��`�Ƃ������Ƃ�

�Ȃ�B

3-4�@���㒆�������ɂ����郈���M

�w�����������T�x[38]�ɂ́A�����M��H�ނƂ��闿���Ƃ��āu�餻�v�Ɓu�粄�v���������Ă���B�ȉ��Ɉꕔ��������B

�܂��A�w�V����������S�x�ɍڂ��Ă���k�������E��C�����E�L�������E�l�엿���̂����A�����M���g�����̂���i����������[39]�B������u�粄�v�Ƃ������`�ł���B�_�|���܂Ƃ߂Ĉȉ��ɋL���B

�u糕�v�́w�势�a���T�x�ɂ��u餻�ɓ����v�ł���[40]�B �ł���u�糕�v�͂��Ȃ킿�u�餻�v�Ƃ������Ƃł���B����͎c�O�Ȃ���u�糕�v���ǂ̂悤�Ȃ��̂��m�����邱�Ƃ͂ł����A�w�Ɏj�x�ɋL�^���ꂽ�u� 餻�v�A���㒆���ŋ��y�����Ɍ�����u�糕�v�A�ǂ�������̏ڍׂ�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ǂ̂悤�ȗ����Ȃ̂��͂킩��Ȃ����A�u�餻�v�͍����c���Ă� ��̂��B

�܂��A��{�͎l��~�n�ƒ������암�����Ă���B�ނ́A�l��~�n�ɂ́u���l�ȃ��`�C�l�̗��p�`�Ԃ����݂���ƍl������v[41]�ƌ����A�������암�ɂ��Ắu���낢��ȃ��`�ĐH�i�����̒n��ɕ��z���Ă��邱�Ƃ��킩��v[42]�Ƃ��Ă���B�����ă��I���E�`�������E�g�����E�~���I���E�^�C���̃��`�Ē����@�����낢��Ƌ����Ă��邪�A�����M���g�������̂͂Ȃ��B���Ɂu�l��n���̃��`�C�l�̓`���I���p�@�ɂ��āi�����j��Z��ނɂ��̂ڂ钲���@���ׂ����v������蒲�����Ă���[41]�B���������`�݂̂Ȃ炸�A���̂ق��̂ǂ̗����ɂ������M�͎g���Ă��Ȃ��B

3-5�@�l�@

�����̌ÓT�ЂŃ����M���`�̋L�^������ƁA�w�Ɏj�x�Ɂu�餻�v������ꂽ�B�������������炻�̋�̑��͌����Ă��Ȃ��B�u�݊C�V�v�i�餻�v�ƋL����Ă���l�q���炷��ƁA�u�餻�v�͗ɂ����Ă����_�O�l�ɂ͒������A�����l�Ǝ��̗����ł��낤�Ɛ����ł���B�܂��A5��5���̏o�����ł��邩��A�����l�Ǝ��̍s���H�Ȃ̂�������Ȃ��B

�� ���̋y�͈͂ł́A���l�̋L�^�����̒����E���{�̌ÓT�Ђɔ����ł��Ȃ��������A�؍��ɂ����Ė݂��ԗւ̌`�ɂ���Ƃ����W�J�𐋂��đ��݂���B�W�J�𐋂� �ĂƂ����̂́A�Ƃ���Ȃ������݊C�́u�餻�v���؍��ɓ`������Ɛ������邩��ł���B����݊͟C�Ɗ؍��̒n������Ղ���ɓ��R�����A5��5�� �̐��ߍ��Ƃ����ׂ������܂育�Ƃ܂ň�v���Ă���ƂȂ�Γ����͂ЂƂ��B�܂��A�����M�̗t�̑��ɍ̏W����A������A���i�̈ꕔ���j������Ƃ����_�ɂ� ���ڂ������B�����A�݊C�́u�ȁv�Ɗ؍��́u���_���v�͕ʐA���̉\��������B����䂦�A�����M�̑��ɍ̏W���鉽������̐A���������ЂƂ���Ƃ��������� �Ɏ~�߂āA�R�ڂ̋��ʓ_�Ƃ���B

�؍���5��5���Ƀ����M���`�����镗�K���A�w�Ɏj�x�ɋL���ꂽ�u�餻�v�̓`�d�������̂ł���Ȃ�A�u�餻�v������̂�5��5���̕��K�ł������Ƃ������ƂɂȂ�B���K�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���A����ȑO������Ȍ�ɓ����������͗ގ������L�^�������Ă������͂����B

�w�t�^�Ύ��L�x�ɂ�5��5���̕��K����������A���̂����̈ꕔ�͗ɂ̐l�X�ɂ��A�ȂƓ`������Ă������̂ł���B������_�����M���`�����邱�Ƃ������ẮB�����M�ɂ܂��5��5���̕��K�Łw�t�^�Ύ��L�x�ɋL����Ă���̂́A��˂̏�Ɍ�����Ƃ������̂��B�Ȍ�A�����K���u�����M�|���v�ƌĂԂ��Ƃɂ���B

�w�Ɏj�x���ӂ݂�ɁA���������l�Ɠ��̂��̂Ǝv����5��5�������M���`�̕��K�����A�S���̓Ǝ��������������̂ɂ͎v���Ȃ��B�ނ���A�w�t�^�Ύ��L�x�ɋL����Ă���5��5���̃����M�|���̕��K��3��3���̃n�n�R�O�T���`�i����{�ā{��}�j�����镗�K���������ꂽ�ƌ��Ȃ��������R�ł͂Ȃ����낤���B�����A��q���邪���̐��ɂ͋^�킵���_������B

�؍��ł�5��5���̃����M���`�̕��K�ȊO�ɂ��A�_���ɂ����Ē����œ`���I�ɍs���Ă��邻��Ƃقړ��l�̌`���Ń����M�|���̕��K�������c��B�܂�؍��ł̓����M��p����5��5�� �̕��K����ʂ肠��A����炪���ꂹ���ɂ��ꂼ��̂Ȃ���̌`�����c���Ă���̂��B�����Ȃ�ƁA�ɂł̕��K�̍����Ƃ͈قȂ�l����������_����Ɏv�� ��B�����āA�����M��E�ޕ��K�ɐ��ߍ��Ƃ��錈�܂�ƁA���������ԂƂ��錈�܂�̗������c��A��͂�w�Ɏj�x�ɋL�^�̕��K�Ɓw�t�^�Ύ��L�x�ɋL�^�̕��K�� ���ꂼ��ɓ`���Ƃ��đ����Ă���B����ɁA�����ł�5�����u�����v�ƌĂсA5��5�����C�����̓��ƈʒu�Â��Ă���̂ɑ��A�؍��ł͉��߂Ƃ��Ă���B�������n���⎞��̊W������ɈႢ�Ȃ��B

�������؍��́A��������莩�R�Ƃ̊ւ�肪�����_���ŁA�����M�|���̕��K�������Ɠ����悤�ɍs���Ă���̂͂ǂ��ɂ����ݍ���Ȃ��C������B�܂��A�����M�ɂ܂�镗�K�ŁA�����M���̎悷�鎞�ԑт������Ɛ��ߍ��̓�ʂ肠��_�͉𖾂ł����A�^�O���c��B

����A�w�����������T�x��E��������сw�V����������S�x�S5�� ���{�����A���㒆���ł͋q�Ƃ̐l�X�������߂̍s���H�Ƀ����M���`�����邱�Ƃ��킩�����B�������A�����ł����Ƀ��`�����������Ȑ��암�Ǝl��~�n�ɂ��� �āA�����M���`������Ƃ������͓���ł��Ȃ������B��{�쐬�̕\�ŁA�u���`�����������ɂ݂�ꂽ�n��v�͒����̍��y�̑啔�����߂Ă��邾���ɁA���� �M���`�����͂��̒��x�ɉ߂��Ȃ��Ƃ����Ă�����܂��B

�w�����������T�x���w�V����������S�x���粄���A���]����ɏZ���q�ƓƎ��̍s���H�ŁA�����߂ɕs�����Ƃ��Ă���B5��5���Ɛ����߁A�ǂ�����N���s���̍ł�����̂ł���B�N�ɐ���̐ߋ��ƃ����M���`������Ƃ������Ƃ����S�ɐ������āA�g�����n���ł͑��������ɁA�����n���ł͒x�������ɂƑΉ����Ă������̂�������Ȃ��B

�� �ǁA�����̋y�͈͂ł́A�w�Ɏj�x�݂̂������ɂ����ă����M���`������L�^�����Ă����B�݊C�����݂̓��k�n����k���N�A���V�A�ɋy�Ԓn�悾�������Ƃ� �l����ƁA��{�쐬�̕\�������u���`�����������Ɍ���ꂽ�n��v����͊O��邱�ƂɂȂ�A�u���`�����ޕ��z���v�̖k�[�œ��ٓI�Ƀ����M���`����镶������ �݂��Ă������ƂɂȂ�B�����M�̐����悪�݊C�̓��Ɍ����Ă���킯�ł͂Ȃ�����A�����Ƒ嗤���Ɍ����Ă����������Ȃ��͂��Ȃ̂ɁB

�n���E�[�V[43]�͒����̃��`�ĕ��������Ď��̂悤�Ɍ����B

���邢�͍���������E�������i�߂A�嗤���A�W�A�ɂ����郈���M���`�����̎��ԓI����ы�ԓI�g���肪�𖾂����ł��낤�B

�ȏ�̂��Ƃ���A�����ŌÂ��������l�������M���`�����镶����L����݂̂ŁA����͍L���Ȃ̋q�Ƃ̐l�X���s���H�Ƃ��Ă��邾���ł��邱�Ƃ��킩�����B�܂������̊؍��ł́A���������l���s���Ă���5��5���̕��K���قƂ�Ǖς�邱�ƂȂ��`������Ă��邱�Ƃ��킩�����B

4�@�܂Ƃ�

���{�S���ň�ʂɃ����M�ƌĂ�ł���A���́A�A���w��Ԉ�������ł���\�����͂��ł����B�����M�ȊO�̃����M���̋ߗ�������M�ƌĂ�ł��邱�Ƃ����邩�炾�B���{�ɂ̓����M�Ƃ��Ȃ�ߗׂ̎킪�����M���܂߂�3�킠��B�܂��A�����E���N�����ɂ������M�Ƃ�����͑����A���{��3������̒��Ɋ܂܂��B�����������j�Ǝ�̒n�����z���炷��ƁA�����M���̋߉�����ЂƂ܂Ƃ߂Ƀ����M�ƌ��邱�Ƃɖ��Ȃ��B

�����M���݂̃��[�c���������錟���́A�܂������́w�t�^�Ύ��L�x�ɋL�ڂ��ꂽ����{�ā{��}���N�_�Ɏn�܂����B����{�ā{��}�Ƃ̓n�n�R�O�T�̃��`�ŁA3��3���̍s���H�ł������B���ꂪ���{�ɓ`���A�u餻�v �̖��Łw�������^�x�ɋL�^���c���B���������{�ł̓����M���g�������D�܂�A���݂̑��Ƃ͂����ς烈���M���w���悤�ɂȂ��Ă������B�u餻�v�͉ߋ����猻�݂� ����܂ŁA������ő��݂��w���킯�ł͂Ȃ��B�������w�������^�x�ɂ����Ă͌��ł͂Ȃ��Ƃ�������Œʂ��Ă���̂ł���B

���{�ł�3��3���Ƀ����M�݂����镗�K�͒蒅���A���݂ł͕H�`�ɐ�Ȃǂ��̓y�n�y�n�ő��l�ȃo���G�[�V������������悤�ɂȂ����B�s���H�ȊO�ɂ�����H�Ń����M���g�����݂��A�]�ˎ���ɂ͈�ʓI�ɂȂ��Ă����B

���{�ł͂���قǂɈ�ʓI�ȃ����M�݂ł��邪�A�����ɂ̓����M���`�̌Â��L�^���ꌏ���������ł��Ȃ������B�w�Ɏj�x�́u�餻�v�����ꂾ�B�ɂł͂Ȃ��݊C��5��5���Ƀ����M�݂����K�����������B���ł͂��̏K���̓`�����ꂽ���̂��؍��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�������y�͈͓��ɂ����Ȃ����A�Í��̓�����5��5���Ƀ����M���`�̕��K������̂́A�݊C�Ɗ؍��݂̂Ȃ̂��B

���̒����ɂ����ẮA���]����̋q�Ƃ������߂̍s���H�Ń����M���`������B���암��l��n���Ȃǂ̃��`����������ȓy�n�ł̒����ɂ��ƁA�����M���`���H�ׂ��Ă���L�^�͂Ȃ������B�G�z�Ȃ��獡��̒����E���������҂������ł���B

�ق��ɂ��{�e�ł͂�����������������c�����B�������A�u�����M�v�Ɓu���`�v�ɂ܂�铌�A�W�A�̖��������ƍs���H�̗��j�Ɉ�[�Ȃ���V���Ȍ������Ă邱�Ƃ��ł������낤�B

�Q�l�����ƒ�

[1]�k���l�Y�ق����w���F���{�A���}�ӑ��{�T�x51-57�ŁA�ۈ�ЁA���A1957�B

[2]���|�`��ق��ҁw���{�̖쐶�A�����{�V���ىԗށx168-174�ŁA���}�ЁA�����A1981�B

[3]�w�����S�Ȑ��E�̐A���x66�ŁA�����V���ЁA�����E���E���É��E�k��B�A1978�B

[4]�k���l�Y�u䈁v�w�k���l�Y�I�W�U�@�{���̐A���x191�ŁA�ۈ�ЁA���A1985�B

[5]�q��x���Y�u�H�ƃ����M�v�w�A��������x112-114�ŁA���i�ЁA�����A1998�B

[6]����ז��u�u�H�v�u��v�u䈁v�Ɓu������v�v�w�a����r���w�x��4��32-42�ŁA1988�N11���B

[7]����ז��w�ԂƖ̊����w�x�u�q�l���r�]����u�H�v�v67-86�ŁA��C�ُ��X�A�����A2000�B

[8]�n�������E�[�V���S���u���݂ƕH�݁v�w�����i���E�݁j�x255-257�ŁA�@����w�o�ŋǁA�����A1998�B

[9]�����ʕF�w�}�����{�����w�S�W�����@�N���s���ҁx256�ŁA�����ˏ��[�A�����A1961�B

[10]�T�����q�u���݁v�w���{�َ̉q�F��Ɗ��ӂƖ���Ɓx80-85�ŁA�������ЁA�����A1996�B

[11]�w����Z���j�攪���E�������^�x13�ŁA�����V���ЁA�����E���A1941�B

[12]�牮���s�Y�z�ڒ�渢�E�����T�����w�i���m����324�j�t�^�Ύ��L�x�L���ԍ�24�A���}�ЁA�����A1978�B

[13]�c���w�Ă̕����j�x76�E77�ŁA�Љ�v�z�ЁA�����A1970�B

[14]�r�c�h�����s�wⳒ��`�����ڏ��x��4��45�t�I���e�A���z��A�����A1883�B

[15]�O�f����[14]�A43�t�I���e�B

[16]�Ð쐐���u���t�̓`�d�v�w���{�H�����̌n��19���@�ݔ������x�A�������[�ЁA�����A1986�B

[17]�O�f����[8]211-213�ŁA�u���ƂƓ`���v�B

[18]�O�f����[10]33-39�ŁA�u�݁v�B

[19]�����m�u�܂������v�w�݂Ɠ��{�l�xiii-v�ŁA�Y�R�t�o�ŁA�����A1999�B

[20]��{�J�j�u���{�ɂ����郂�`�����ƃ��`�ĐH�i�v�w���`�̕������x75-83�ŁA�����V��947�A�������_�ЁA�����A1989�B

[21]���@�֕v�Ҏ[�w�{���H�Ӂi��j�x243�ŁA���{�ÓT�S�W���s��A�����A1933�B

[22]�w�{���H�Ӂx�́w�`�����ڏ��x����̐����Ȃ���A�u䈌P�^�і����H�ыv���v�Ƃ���B

[23]�w�������ӂ邳�Ƃ̉ƒ뗿��5�@�����G�ρx18�E101�E109�E140�E158�ŁA�_�R������������A�����A2002�B

[24]�����͖�w���{������(131)��������x185�E186�ŁA����ЁA�����A1988�B

[25]�����Q���w�势�a���T�x6��270�ŁA��C�ُ��X�A�����A1968�B

[26]�O�f����[25]�A�M��F�|�̖��B

[27]�]���b�w��������E�l�|�]�˂̖����́|�x209�ŁA�O�ꏑ�[�A�����A1991�B

[28]���E�E�E����w�Ɏj�x��3��878�ŁA���؏��ǁA�k���A1974�B

[29] 926�N�̊ԈႢ���Ǝv����B

[30]�����M�F�w���S�Ȏ��T�x1487�ŁA���}�ЁA�����A1973�B

[31]�O�f����[30]�A1295�ŁB

[32]�O�f����[12]�A�L���ԍ�31�B

[33]�O�f����[12]�A�L���ԍ�29�B

[34]�w�{���j�ځx���545�ŁA�����ٍ��`���فA���`�A1930�B

[35]���c�����ďC�w�����������T�㊪�x261�ŁA�����ЁA�����A1999�B

[36]���Ёw�؍��Ύ��L�x�u�[�߁v�A���Ώ��X�A�����A2000�B

[37]�O�f����[21]�A128-133�ŁA�u���`�����̋N���Ɠ`�d�v�B

[38]�O�f����[37]�A291-292�ŁB

[39]�w�V����������S�i�O�j�x127�E171�ŁA���w�فA�����A1997�B

[40]�O�f����[26]�A8��917�ŁB

[41]�O�f����[20]�A102-107�ŁA�u�l��~�n�̃��`�ė��p�@�v�B

[42]�O�f����[20]�A108-112�ŁA�u���`�Ă���H�̒������암�v�B

[43]�O�f����[8]�A104�ŁB