@¡ñKµ½ÌÍ¿f¤@iSino-Nom Institute, 183. Dang Tien Dong Str.kû¹iXl, Dong Dak½Sl, HanoikÍàl,Vietnamkzìl, Tel:84-4-8-574-956, Fax:84-4-8-570-940jÌ ÅA±±ÍxgiÐïl¶ÈwÆZ^[iNational Centre for Social Sciences and Humanities)É®·éB

@¿ÆͶi¶£jÅ èAfÆÍ¿ÌwâcNðgÝí¹½xgiÅL¶i¶£j̱ÆBf¶ðßÄ©ÄvÁ½ªAú{Æ©Ì¢íäéi»E¬Eé»éßÈÇjª¨æ»¼ÉÀè³êéÌÉεAnOÙÇÅÍȢɵÄàI¶ÜÅ èA©Èè½@\ȱƾÁ½B±êª80NÔÌtXxzÅxgiÐï©çÁ¦ÄµÜÁ½ÌÍÈñÆàcOÆ´¶½ªA±¤µ½@Öª ÁÄÛ¶E¤µÄ¢éÌͧhÆ¢¦æ¤B

@³ÄºÊ^Ìæ¤É¤@ÌüèûÌGzÉÍu@¤¿fviÊ^ÅÍõÁÄì̶ãÉ éûwª©¦È¢jÆ©êĨèA±êÍxgiê̶@Éæë¤Bðl·éÉInsutitute(@) for Study(¤) Han Nom(¿f)ÌêÈÌÅAxgiê̪{ÉÍChðîµ½A[AnÌvfª èA»±Éú{ƯlÉêÌêbªdÈÁ½Ì¾ë¤©B

¤@ Ì¿f¶£Íñ5000_Aܽ¿fè¶Ìñ{ª5_ß éB¶£ÍtXÆ̤¯Å1993NÉÚ^ª®¬EoÅB»ÌCÆ}CNtB»ÍnmC¼FзÌrì¤ÌsÍÉæèAú{{ÌÅ»ÝÙÚ®¬µÂ éB³çÉxgi{ÌàÅACD-ROM»ðvæÆ¢¤BêûAñ{Ì®ÆÚ^»ª»ÝsíêÄ¢éæ¤ÅAQKÉ éºÊ^¶Ì{ºÅͤõªAú»ÌìÆðsÁÄ¢½B¤õ̽ÍêðlXÈxÅb·ÌÅA²¸Éàå«ÈsÖÍÈ©Á½B

@{ºÍàjßãÆxúÌyúÈOÉJ©êéBßOÍ8:30É{¶£ðó¯t¯A8:45 ɶ£ªoÄA11:15ÉÔpBßãÍ14:00ÉJºÆó¯t¯A14:15 ɶ£ªoÄA16:15ÉÔpÆ¢¤XPW [B±ÌÌñÑèy[XÍQÌKµÆA[û©çÌAoCgðz¶µÄ̱Æçµ¢BÊÌö±õÌ¿¾¯ÅÍAâÎɶsÂ\Æ¢¤îª é̾B

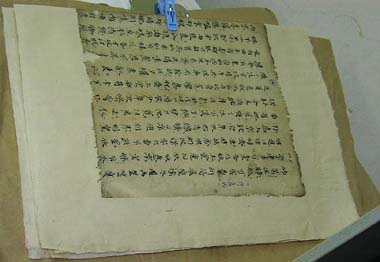

@³Äª{Å«½¶£ÍãqÌy[Xä¦ñ50_ÉÆÇÜÁ½ªA¢¸êà93NÈOÉâCªÈ³ê½à̾Á½BºÊ^Eª»ÌêáÅAÝÈüðïñ¾ÆÁÌïwiXÌXÅôRwüÅ«½wãwüåxÌ1859NnmCÅÍ´¾ªAâÍè¯lÌïw¾Á½jBÊ^Å©F¢\ÈOͽðhÁÄ éªAtX¡ãÌû@ÅA`IÈû@ÅÍȢƢ¤B

@»±Å»ÝÌâCðq©³¹Ä¢½¾¢½BxgiÌ`ͧ{àÊ{à¸ÅAÌ|âmÌæ¤ÈíÞÍȢƢ¤B½¾ú{â©N̸æè@ÛªZA»Ì½ß©_ç©¢Bú{ÌÉߢ¢N[FÅA©N¸Ìæ¤ÉÍÈ¢BºÊ^¶Íj¹µ½Ê{Ét¸Å Å¿µA£µ½óÔB

@ãÊ^EÍ»êÉVµ¢\ð ÄAÅSÌÜèÚðÅèµÄ¢éƱëB±Ì\͸ðRdË\èµA{Ø{õ}÷ÌÊ`ƾâHÅÅ°FÉõß½uÂvÆ¢¤ÆÁÌàÌÅAXÅ©½100_ÈãÌÊ{àF±Ì\¾Á½B±Ì ÆEÊ^̦

ÅljáùµÄÙfµA³çÉwÆ

|¯µ½pzð ÄéªÉàÂƯ¶tðhÁÄ¢½B

@ãÊ^EÍ»êÉVµ¢\ð ÄAÅSÌÜèÚðÅèµÄ¢éƱëB±Ì\͸ðRdË\èµA{Ø{õ}÷ÌÊ`ƾâHÅÅ°FÉõß½uÂvÆ¢¤ÆÁÌàÌÅAXÅ©½100_ÈãÌÊ{àF±Ì\¾Á½B±Ì ÆEÊ^̦

ÅljáùµÄÙfµA³çÉwÆ

|¯µ½pzð ÄéªÉàÂƯ¶tðhÁÄ¢½B

@±Ì{Ø{õ}÷ÌÊ`Éhøʪ é̾뤩AxgiÌ·E½¼Éà©©íç¸A¢íäéÉæ鹪 éÍv150_ÙÇ©½ÉQ_µ©È©Á½BXÅ©½ÍÁÊÈÛ¶ðµÄ«½í¯ÅÍÈA½ªµj¹µÄ¢½Éà©©íç¸Å éBú{âÌÃÅA©à¹ªÈ¢Æ¢¤±ÆÍ è¦È¢BxgiÃÌÊ¢¤Êð©¢Ü©½v¢¾Á½B