←戻る

梁嶸「中日伝統医学の舌診─相違点の背景」『漢方の臨床』55巻2号245-252頁、2008年2月25日

中日伝統医学の舌診─相違点の背景*

北京中医薬大学中医診断系教授 梁 嶸

*本稿はもと日中医学協会の『日中医学』誌二〇〇七年九月号に掲載されたが、広く漢方界に紹介すべき価値が高い。よって著者と『日中医学』誌の同意を得て、本誌に転載するため表現を改め、参考文献・中文要旨等を新たに加えた。翻訳者:真柳 誠(茨城大学)

要旨

中國現存的第一部舌診專著《敖氏傷寒金鏡錄》成書於元代的一三四一年,該書在日本的一六五四年被和刻出版。中國和日本都對舌診有較深入的研究,但是兩國的舌診研究內容和方法卻存在著一定的差異。在中國,最初用紅舌來判斷外感病的裏熱證,後來進一步探索了外感病中寒、燥、濕等邪氣的舌象特徵。至溫病的衛氣營血辨證,舌診已成爲辨證的重要依據。清代時,通過建立舌面的臟腑經絡配屬學說,舌診被推廣應用於內傷病,使舌診成爲與脈診同樣的、能夠觀察人體內在的臟腑氣血的窗戸。日本在江戸末期大體形成了三箇舌診流派,即傷寒派舌診、溫病派舌診和痘疹派舌診。傷寒派舌診以土田敬之的《舌胎圖說》、東山邦好的《池田家舌凾口訣》、能條保庵的《腹舌圖解》爲代表。

溫病派舌診以岡本昌庵的《瘟疫考觀舌錄》和作者不詳的《瘟疫診舌》爲代表。痘疹派舌診爲日本獨有的舌診流派,特別是痘疹的唇舌圖譜具有十分廣泛的影響。中日的舌診著作中,都存在著大量的舌診圖,但是兩國醫家對舌診圖的價値卻有著完全不同的看法。中國醫家認爲學習舌診時,最重要的是掌握醫學原理,即陰陽五行、臟腑經絡等基礎理論,舌診圖只起一箇象徵的作用,強調臨牀時不能按圖索驥。日本醫家則認爲舌診圖是實驗醫術的重要組成部分,必須認眞掌握,因此繪製了大量的彩色舌診圖,以便學者學習。中日傳統醫學舌診研究的差異,緣於兩國的醫學觀念不同。中國醫學重視對「理」、即基本理論的研究,認爲掌握了理,才能夠不拘泥於事物的表像,在臨牀達到融會貫通的境界。日本醫學重視對「術」、即技術的研究,認爲只有細致入微地把握的疾病證據,才能夠准確地診斷疾病。認識兩國傳統醫學的優勢,以便取長補短,是舌診研究以及比較醫學史研究的重要目的之一。

舌診は中国医学の重要な診断法で、江戸時代でも深く研究されていた。しかし両国の舌診には研究方法や応用等に相当の違いが見られる。そこで双方を比較検討した結果を概説したい。

一 舌診の誕生と発展

現存する中国最古の舌診書は元代一三四一年成立の杜清碧『敖氏傷寒金鏡録』[1]で、それ以前は望診・聞診・問診・切診の四診しかなかった。『傷寒論』には、これを象徴する記載が見える。三陰三陽各篇のタイトルに「脈証」の二字を付けているのである。これは望診・聞診・問診による情報を「証」に総括し、その「証」を脈診で判断することを意味しよう。中国医学では、気血の動きが脈状に直接反映され、脈診で臓腑の様子が分かると考えるからである。

ただし傷寒などの急性病で病態が複雑あるいは重篤な場合、脈状の変化が大きすぎるため、脈診による寒熱・虚実の診断や鑑別診断の有意性が下ってしまう。それゆえ真寒仮熱や真熱仮寒などの複雑な病態の場合、いかに「脈を捨てて証に従う」ないし「証を捨てて脈に従う」かの議論が後世なされた。

舌診は開発された当初、外邪による熱証の診断に貢献している[2]。つまり舌色が赤ならば体内に熱があると分かり、これで裏実熱証を正しく診断する率が大きく上がった。たとえ四肢厥冷があっても、舌色が赤ならば熱証と判断できる。こうして外感病の診断と鑑別診断における舌診の重要性が認められた。のち風・寒・暑・湿・燥・火の邪が舌に各々示す特徴も探求され[3]、清代の葉天士『温熱論』では舌診が衛気営血を弁証する重要素にまでなっている[4]。

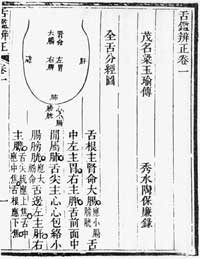

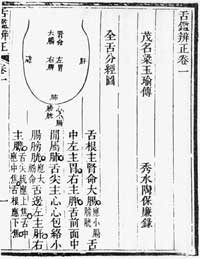

図1 舌の臓腑配当

清代には梁玉瑜『舌鑑弁正』(一八九一)(図1)[5]のように、臓腑経絡の舌部位配当説も提唱された。これは舌と臓腑経絡の関係を説くため、内傷病にも舌診を応用できるようになる。のち臨床を通して舌の淡白色と気血虚弱の関係が見出されると[6]、体内の正気つまり臓腑・気血の損益が舌診で観察できることになり、舌診はようやく脈診と同様に体内を観察する窓口となった。生理面で舌と臓腑の相関論が確立されると、邪気の性質と正気の虚実が織りなす病理状態も、的確に舌状の変化に反映されることが認められる。こうして舌診は中国医学において、ようやく論理と方法を完備した診断法となった。

清代には梁玉瑜『舌鑑弁正』(一八九一)(図1)[5]のように、臓腑経絡の舌部位配当説も提唱された。これは舌と臓腑経絡の関係を説くため、内傷病にも舌診を応用できるようになる。のち臨床を通して舌の淡白色と気血虚弱の関係が見出されると[6]、体内の正気つまり臓腑・気血の損益が舌診で観察できることになり、舌診はようやく脈診と同様に体内を観察する窓口となった。生理面で舌と臓腑の相関論が確立されると、邪気の性質と正気の虚実が織りなす病理状態も、的確に舌状の変化に反映されることが認められる。こうして舌診は中国医学において、ようやく論理と方法を完備した診断法となった。

二 舌診の日本伝来と発展

日本では『敖氏傷寒金鏡録』が承応三年(一六五四)に初めて和刻され[7]、その写本も多数流布している。これらの検討結果、江戸末期まで舌診にはおよそ三流派が形成されていたことが分かった。

(一)傷寒系舌診

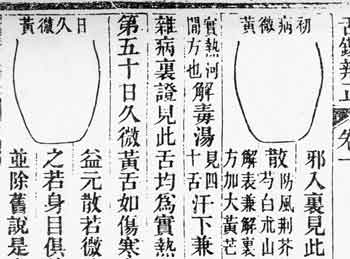

図2『池田家舌函口訣』の舌診図

傷寒系の流派は主に元代の『敖氏傷寒金鏡録』、明代の申斗垣『傷寒観舌心法』(別名『傷寒舌弁』)[8]、清代の張登『傷寒舌鑑』(一六六八)[9]に基づいている。また江戸中期に勃興した古方派も『傷寒論』処方の運用と舌診を緊密に結び付けていた。代表書には東山邦好『池田家舌函口訣』(一八〇四)[10](図2)、能條保庵『腹舌図解』(一八一〇)[11]、土田敬之『舌胎図説』(一八三五)[12]などがある。彼らの共通特徴には以下の五点がある。①『傷寒論』を尊崇、②五行説と臓腑論への反駁、③傷寒病の舌状が専門、④『傷寒論』処方で治療、⑤絵図の重視と彩色舌診図の多さ。

傷寒系の流派は主に元代の『敖氏傷寒金鏡録』、明代の申斗垣『傷寒観舌心法』(別名『傷寒舌弁』)[8]、清代の張登『傷寒舌鑑』(一六六八)[9]に基づいている。また江戸中期に勃興した古方派も『傷寒論』処方の運用と舌診を緊密に結び付けていた。代表書には東山邦好『池田家舌函口訣』(一八〇四)[10](図2)、能條保庵『腹舌図解』(一八一〇)[11]、土田敬之『舌胎図説』(一八三五)[12]などがある。彼らの共通特徴には以下の五点がある。①『傷寒論』を尊崇、②五行説と臓腑論への反駁、③傷寒病の舌状が専門、④『傷寒論』処方で治療、⑤絵図の重視と彩色舌診図の多さ。

(二)温病系舌診

温病系舌診のルーツは清初の呉又可『温疫論』(一六四二)にあるが、実際には前述の『傷寒舌鑑』に基づき研究されていた。代表書には文化年間成の岡本昌庵『温疫考観舌録』と著者不詳『瘟疫診舌』がある[13]。温病派舌診の特徴には①『温疫論』を尊崇、②『傷寒舌鑑』の傷寒関連論説を温疫に転用する、③逹原飲・柴葛解肌湯など温病の治療処方を頻用する、などの点がある。

(三)痘疹系舌診

この痘疹(天然痘)系舌診の関連資料を筆者は中国でまだ見出していないが、日本には渡来した中国医家・戴曼公(一五九六~一六七三)を介して伝来している。曼公は池田正直(一五九七~一六七七)に伝授し、正直から子孫へと流布していった(従来そう理解されてきたが、実際は正直の曽孫を自称する池田瑞仙(一七三四~一八一六)の創作説のようで、本診察法も瑞仙の独創かと疑われる)。これは唇舌による痘疹の診察法といえる。

痘疹舌診の特徴は文章内容のみならず特有の唇舌図譜にも見られ、その影響が非常に大きかったことを示す次の記載もある。

書肆の池田氏に蔵するところの唇舌及び面部の図訣を盗み、之を謄写して、鬻ぎて以て利を貪るものあり。草沢の医、其の贋造図訣を得て、深く之を珍蔵し、池田の室に入り、戴氏の奥を窺いたりと称し、其甚しきは遂に池田某を偽証するものあるに至る[14]。

すなわち池田流痘疹書が最も流行していた時、ある書店の人物が池田家の書室に潜入して唇舌図譜と面部図訣を盗みだし、これを謄写・復刻して利を得た。のみならずこの贋造書を得た町医者には、戴曼公の所伝を得た池田家の門徒と詐称したり、池田某の名で開業した者までいたというのである。

痘疹舌診の意義は、唇舌変化に基づき、発熱と丘疹・疱疹・膿疱・痂皮という発疹各段階における、証の軽重・表裏・虚実・寒熱などや予後を判断することにある。具体的な舌図は、常舌一枚・舌候八枚・陽舌一三枚・陰舌は一三枚(実際は一四枚)・死舌五枚がある。

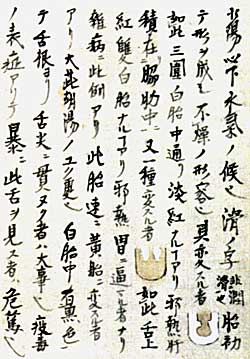

図3 痘疹系の舌診図『池田先生唇舌図』[15]

痘疹舌診の特徴には三点が挙げられる。①伝統的な脈診ではなく、唇舌で痘疹を診断すること。②色彩鮮やかで独特な唇舌図譜を有すること(図3)で、後これら図譜は痘疹舌診のシンボルとなった。③陰舌と陽舌で証を分類する大綱をうち立てたこと。これゆえ痘疹舌診は日本で独自に発展した流派と見なければならない。

痘疹舌診の特徴には三点が挙げられる。①伝統的な脈診ではなく、唇舌で痘疹を診断すること。②色彩鮮やかで独特な唇舌図譜を有すること(図3)で、後これら図譜は痘疹舌診のシンボルとなった。③陰舌と陽舌で証を分類する大綱をうち立てたこと。これゆえ痘疹舌診は日本で独自に発展した流派と見なければならない。

三 舌診研究から見た中国と日本との相違

上述の発展経緯から分かるように、中国の舌診は診断学としての体系化を重視する。すなわち舌と臓腑・経絡の関連、舌における臓腑の相関部位、舌象の分類方法を研究し、舌象と寒熱・虚実との関係等を検討してきた。他方、日本は舌象―病状―処方という対応関係の探求を重視していた。この舌診図に対する態度から、中日の舌診研究の相違がはっきり分かる。

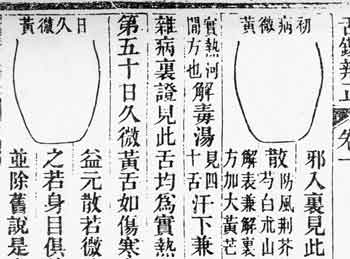

図4『傷寒点点金書』の舌診図

図4[16]のように中国で最初の舌診書『敖氏傷寒金鏡録』(別名『傷寒点点金書』)は本来、彩色舌図がメインの書だった。しかし明代に初めて刊行された時、舌図は黒白の印刷となり、清末には彩色舌図を載せる舌診書がほとんどない。これは絵図機能の軽視であり、舌診図は単なる一形式となって画像効果を発揮できなかった(図5)[17]。

図4[16]のように中国で最初の舌診書『敖氏傷寒金鏡録』(別名『傷寒点点金書』)は本来、彩色舌図がメインの書だった。しかし明代に初めて刊行された時、舌図は黒白の印刷となり、清末には彩色舌図を載せる舌診書がほとんどない。これは絵図機能の軽視であり、舌診図は単なる一形式となって画像効果を発揮できなかった(図5)[17]。

図5 形式化された舌診図

中国と比べて日本の舌診図で最も注目されるのは、色彩の重視とその表現力だろう。日本で流布した『敖氏傷寒金鏡録』には彩色本が多い。中には中国舌診書の記述に基づき彩色されたものもある(図6)。

図6 中国の舌診図(左)[18]に基づき彩色された日本の舌診図(右)[19]

中国舌診図に色彩記載がない場合、間違って彩色されることもあった。また昭和時代には文字とともに印刷された図に彩色された場合もある(図7)[20]。

図7印刷後に彩色された舌診図

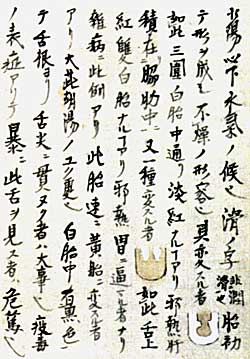

『池田家舌函口訣』[10]のように、多くの彩色舌図があるばかりか、理解しやすいよう文中にも彩色図が描き込まれていた書もある(図8)。

『池田家舌函口訣』[10]のように、多くの彩色舌図があるばかりか、理解しやすいよう文中にも彩色図が描き込まれていた書もある(図8)。

図8『池田家舌函口訣』の文

中に描き込まれた彩色舌診図

最も注目すべきは痘疹派の絵図(図9) で、色鮮やかな舌図に多数の点が描かれているのに気付く。これは熱病時に腫脹する舌乳頭の描写に相違ない。これら誇張された舌乳頭は誇張された色彩と相まって、つよい視覚刺激と印象を与える。

最も注目すべきは痘疹派の絵図(図9) で、色鮮やかな舌図に多数の点が描かれているのに気付く。これは熱病時に腫脹する舌乳頭の描写に相違ない。これら誇張された舌乳頭は誇張された色彩と相まって、つよい視覚刺激と印象を与える。

図9 舌乳頭を描写する舌診図(『池田先生唇舌図』[15])

四 舌診研究が相違した背景

なぜ中日両国では舌診絵図の重視レベルが違うのだろうか。これは中国と日本の舌診論から理解できる。清・梁玉瑜の『舌鑑弁証』にこうある[21]。

原本図像の大いに拘ること、中は黒にして辺は白、右は黒にして左は白、白中に双黄の類の如し。病舌が顕す所の色、其の界限は断じて截然と清を分つに非ず。惟だ淡に偏じ濃に偏じる処、自ら不同の状あり。閲すること歴深の者、必ず能く之を知る。閲する者、図に泥し以て観ること勿れ。

このように、舌図は実際と異なるので拘泥してはならないという。明末清初の王景韓『神験医宗舌鏡』には[22]、「学ぶ者、此にて心目了然たらば、然る後、線索は手に在りて円通活発し、難治の症なし」とあり、図は入り口に過ぎず、その後の融通無碍が肝要と説く。清末の楊雲峰『臨症験舌法』もこういう[23]。

(傷寒)金鏡(録)の三十六舌、当に其の意を参して其の法に泥すること勿れ。更に三十六舌の未だ及ばざる所の者有らば、須く意を以て之に通会すべし。…理の円くして法の活かば、以て金鏡の未だ合せざるを裁つべく、而して并びに必ずしも三十六舌たらざる也。之を分けに分けるも、其の法は五行を出でず。之を合わせに合わすも、其の理は総じて太極に原づく。

以上のように中国医学での舌診図は、理解を助けるための一種の比喩に過ぎないという。その画像イメージに拘泥して舌診すべきではなく、「五行」と「太極」の「理」にもとづく「意」で舌診を理解し、把握すべきと考えていたのである。しかし中国の医家が強調する以上の点を、江戸時代の医家は逆に拒絶した。能條保庵の『腹舌図解』にこうある[24]。

腹舌ノ診候モ大凡、本書ニ述ブト雖モ、初学之徒一一理会セザルモノアリ。コレガ為メニ、又腹舌図解一巻ヲ作リ、本書講シ畢ツテ、是ヲ披ヒテ、一々サシ示サル。是ニ於テ、腹舌診候、及ビ病症ノ形容、方症ノ軽重等ニ至ル迠、ソノ相対スルコト、憶度ノ彷彿タルナク、虚論ノ疑惑スルコトナク、一タビ此ヲ目撃スレバ、手ニ得、心ニ応ズルガ如クナリ。…舌色ハ、目ヲ以テ之ヲ察シ、腹中ノ虚実ト脈候ハ、手ヲ以テ之ヲ診シ…。手ト目トヲ以テ、実験スル医術ヲ得テ、…陰陽病症ノ応見スル実徴ノミヲ惟ク視テ、虚論臆度ノ疑シキヲ悉ク去リ…。

ここで繰り返される「虚論」「臆度」とは中国医学の五行説と臓腑説を指し、当時それらを「疑惑」「疑シキ」と認識していたことが分かる。感覚器官で検証できない両説は医学理論たりえず、根拠のない推測とされたのである。これに代わるのが「手ト目トヲ以テ実験スル医術」だった。このように日本は江戸時代になると明らかに、中国医学の全てには従うことがなくなり、独自の漢方医学が形成されるようになる。中国と日本のこれら舌診図に対する見解には、まさに両国医学概念の相違が反映されているといわねばならない。ならば何が相違するのだろうか。

(一)「理」を重視する中国医学

中国医学で最も重要なことは基本理論の掌握とされてきた。医学基本理論の中核は陰陽五行・臓腑経絡などである。儒学では董仲舒以来、世界を構成する根本物質は陰陽五行に従うと考え、陰陽五行思想は自然界と人類社会の法則・規則・秩序だとする。中国医学も同様に、陰陽五行は人体の生理と病理を知るための究極的真理とする。先に引用した「必ずしも三十六舌たらざる也。之を分けに分けるも、其の法は五行を出でず。之を合わせに合わすも、其の理は総じて太極に原づく」は、まさにそれを述べている。

こうした思想のため、中国では医学の認識論と方法論に技術が従属すると考える。物事の処理方法には処理する人物の世界観が反映されるように、医学観は何よりも重要とされた。正確な医学思想があれば熟達し、自在に疾病を治せると考える。それゆえ中国医学の臨床では、理→法→方→薬の順に診察と投薬がなされる。診察では、まず病証の陰陽五行・臓腑経絡・病因病機などから病の属性を判断するが、これは具体的な処方や薬物に優先する事項なのである。

(二)「術」を重視する漢方医学

日本の伝統医学すなわち漢方医学が独自性を形成した要素の一つに、レベルは多様だが中国医学理論の否定がある。代表人物は吉益東洞(一七〇二~七三)だった。彼は五行説と臓腑説を否定したばかりか、提唱する「万病一毒」説で中国の病因病機説をも否定する。それゆえ病状と治療薬の記述が詳細な『傷寒論』に基づき、処方と病状との対応関係が探求された。一方、『傷寒論』だけでは症状鑑別診断に不足があるため、同時に腹診および舌診という触覚・視覚による客観的診断技術も日本で独自の発展をみた。現存する『腹舌図解』や『百腹図説』などは、そうした図と文を兼有する代表書といえよう。

さらに漢方では「方証相対」を重視し、処方の約束化も昭和以降顕著になる。そして症状ごとに薬物を加減する中国式はあまり行われず、同一処方ならば誰もが同じ構成薬の同じ分量を使用する傾向が強まった。この結果、治験が処方ごとに蓄積されて方証相対の知見が深化し、それら学術知見は漢方の普及と発展も促進している。当過程において、経験を学術に昇華する舌診図の意義は大きい。図を「一々サシ示」し、「腹舌診候、及ビ病症ノ形容、方症ノ軽重等」を語る方式ならば、かなり正確に医療技術を学習者に伝授できるからである。

五 結語

もし医学修得の境地を語るならば、それは万病治療の「万能鍵」を掌握することだろう。そして漢方医学は、一つ一つの鍵で迅速かつ正確に対応する錠を開けることに研究の重点があった。これゆえ舌診図に対する中国医学と漢方医学の異なる態度には、具体的学術観の分岐が見られた。のみならず、両国伝統医学観の相違も投影されていた。このように両国伝統医学を見わたし、相互の長所で相互の短所を補えるよう努めることも、舌診史に限らず、比較医学史研究の一意義といえよう。

文献

[1]元・杜清碧『敖氏傷寒金鏡録』、杭州・新医書局、一九五五年

[2]梁嶸・王召平「『敖氏傷寒金鏡録』学術淵源探討」『中華医史雑誌』三二巻三期一四八~一五〇頁、二〇〇二年

[3]梁嶸「舌診的歴史沿革」『江西中医学院学報』一八巻三期二三~二四頁、二〇〇六年

[4]劉恵武「浅談葉天士対温病舌診的貢献」『遼寧中医学院学報』二〇〇三年一期四五~四六頁

[5]清・梁玉瑜『舌鑑弁正』九頁、北京・中医古籍出版社、一九八五年

[6]『臨床漢方診断学叢書』二八冊所収一三頁、大阪・オリエント出版社、一九九五年

[7]小曽戸洋・関信之・栗原萬理子「和刻本漢籍医書出版総合年表」『日本医史学雑誌』三六巻四号四五九~四九四頁、一九九〇年

[8]『臨床漢方診断学叢書』一七冊所収、大阪・オリエント出版社、一九九五年

[9]清・張誕仙(登)『傷寒舌鑑』、上海・上海科学技術出版社、一九五九年

[10]京都大学附属図書館富士川文庫所蔵写本

[11]松本一男監修『日本漢方腹診叢書』四冊所収、大阪・オリエン出版社、一九九四年

[12]東北大学附属図書館狩野文庫蔵閲衆堂版

[13]両書とも京都大学富士川文庫藏写本

[14]富士川遊著 ・富士川英郎編『富士川遊著作集』七巻三五三~三五四頁、京都・ 思文閣出版、一九八一年

[15]京都大学附属図書館富士川文庫藏写本

[16]明・陶華『傷寒点点金書』写本(北京・中国中医科学院蔵)四~一一図

[17]同[5]、四二頁

[18]『敖氏傷寒金鏡録』十一図・三三図、明・薛己『薛氏医案』(東京・内閣文庫蔵明万暦刊本、子〇三四/〇〇一三)所収

[19]著者不詳『経験舌証明鑑』十一図・三三図、京都大学附属図書館富士川文庫蔵写本

[20]土田敬之『舌胎図説』閲衆堂版に基づく昭和十年謄写版(真柳誠氏藏)

[21]同[5]五~六頁

[22]明・王景韓『神験医宗金鏡』六一頁、上海・上海科学技術出版社、一九九三年

[23]清・楊雲峰『臨症験舌法』二頁、『中国医学大成』診断一二所収、上海・上海科学技術出版社、一九九〇年

[24]同[11]、七一頁

清代には梁玉瑜『舌鑑弁正』(一八九一)(図1)[5]のように、臓腑経絡の舌部位配当説も提唱された。これは舌と臓腑経絡の関係を説くため、内傷病にも舌診を応用できるようになる。のち臨床を通して舌の淡白色と気血虚弱の関係が見出されると[6]、体内の正気つまり臓腑・気血の損益が舌診で観察できることになり、舌診はようやく脈診と同様に体内を観察する窓口となった。生理面で舌と臓腑の相関論が確立されると、邪気の性質と正気の虚実が織りなす病理状態も、的確に舌状の変化に反映されることが認められる。こうして舌診は中国医学において、ようやく論理と方法を完備した診断法となった。

清代には梁玉瑜『舌鑑弁正』(一八九一)(図1)[5]のように、臓腑経絡の舌部位配当説も提唱された。これは舌と臓腑経絡の関係を説くため、内傷病にも舌診を応用できるようになる。のち臨床を通して舌の淡白色と気血虚弱の関係が見出されると[6]、体内の正気つまり臓腑・気血の損益が舌診で観察できることになり、舌診はようやく脈診と同様に体内を観察する窓口となった。生理面で舌と臓腑の相関論が確立されると、邪気の性質と正気の虚実が織りなす病理状態も、的確に舌状の変化に反映されることが認められる。こうして舌診は中国医学において、ようやく論理と方法を完備した診断法となった。

傷寒系の流派は主に元代の『敖氏傷寒金鏡録』、明代の申斗垣『傷寒観舌心法』(別名『傷寒舌弁』)[8]、清代の張登『傷寒舌鑑』(一六六八)[9]に基づいている。また江戸中期に勃興した古方派も『傷寒論』処方の運用と舌診を緊密に結び付けていた。代表書には東山邦好『池田家舌函口訣』(一八〇四)[10](図2)、能條保庵『腹舌図解』(一八一〇)[11]、土田敬之『舌胎図説』(一八三五)[12]などがある。彼らの共通特徴には以下の五点がある。①『傷寒論』を尊崇、②五行説と臓腑論への反駁、③傷寒病の舌状が専門、④『傷寒論』処方で治療、⑤絵図の重視と彩色舌診図の多さ。

傷寒系の流派は主に元代の『敖氏傷寒金鏡録』、明代の申斗垣『傷寒観舌心法』(別名『傷寒舌弁』)[8]、清代の張登『傷寒舌鑑』(一六六八)[9]に基づいている。また江戸中期に勃興した古方派も『傷寒論』処方の運用と舌診を緊密に結び付けていた。代表書には東山邦好『池田家舌函口訣』(一八〇四)[10](図2)、能條保庵『腹舌図解』(一八一〇)[11]、土田敬之『舌胎図説』(一八三五)[12]などがある。彼らの共通特徴には以下の五点がある。①『傷寒論』を尊崇、②五行説と臓腑論への反駁、③傷寒病の舌状が専門、④『傷寒論』処方で治療、⑤絵図の重視と彩色舌診図の多さ。

痘疹舌診の特徴には三点が挙げられる。①伝統的な脈診ではなく、唇舌で痘疹を診断すること。②色彩鮮やかで独特な唇舌図譜を有すること(図3)で、後これら図譜は痘疹舌診のシンボルとなった。③陰舌と陽舌で証を分類する大綱をうち立てたこと。これゆえ痘疹舌診は日本で独自に発展した流派と見なければならない。

痘疹舌診の特徴には三点が挙げられる。①伝統的な脈診ではなく、唇舌で痘疹を診断すること。②色彩鮮やかで独特な唇舌図譜を有すること(図3)で、後これら図譜は痘疹舌診のシンボルとなった。③陰舌と陽舌で証を分類する大綱をうち立てたこと。これゆえ痘疹舌診は日本で独自に発展した流派と見なければならない。 図4[16]のように中国で最初の舌診書『敖氏傷寒金鏡録』(別名『傷寒点点金書』)は本来、彩色舌図がメインの書だった。しかし明代に初めて刊行された時、舌図は黒白の印刷となり、清末には彩色舌図を載せる舌診書がほとんどない。これは絵図機能の軽視であり、舌診図は単なる一形式となって画像効果を発揮できなかった(図5)[17]。

図4[16]のように中国で最初の舌診書『敖氏傷寒金鏡録』(別名『傷寒点点金書』)は本来、彩色舌図がメインの書だった。しかし明代に初めて刊行された時、舌図は黒白の印刷となり、清末には彩色舌図を載せる舌診書がほとんどない。これは絵図機能の軽視であり、舌診図は単なる一形式となって画像効果を発揮できなかった(図5)[17]。

『池田家舌函口訣』[10]のように、多くの彩色舌図があるばかりか、理解しやすいよう文中にも彩色図が描き込まれていた書もある(図8)。

『池田家舌函口訣』[10]のように、多くの彩色舌図があるばかりか、理解しやすいよう文中にも彩色図が描き込まれていた書もある(図8)。 最も注目すべきは痘疹派の絵図(図9) で、色鮮やかな舌図に多数の点が描かれているのに気付く。これは熱病時に腫脹する舌乳頭の描写に相違ない。これら誇張された舌乳頭は誇張された色彩と相まって、つよい視覚刺激と印象を与える。

最も注目すべきは痘疹派の絵図(図9) で、色鮮やかな舌図に多数の点が描かれているのに気付く。これは熱病時に腫脹する舌乳頭の描写に相違ない。これら誇張された舌乳頭は誇張された色彩と相まって、つよい視覚刺激と印象を与える。