日本の漢方医学を含め、中国伝統医学は「本草」と呼ばれる分野において、薬物に関するさまざまな知識を集積してきた。それらは歴代の本草文献として、数多く現代に伝えられ、また利用され続けている。では中国本草は、いつから始まるのだろうか。

日本の漢方医学を含め、中国伝統医学は「本草」と呼ばれる分野において、薬物に関するさまざまな知識を集積してきた。それらは歴代の本草文献として、数多く現代に伝えられ、また利用され続けている。では中国本草は、いつから始まるのだろうか。 日本の漢方医学を含め、中国伝統医学は「本草」と呼ばれる分野において、薬物に関するさまざまな知識を集積してきた。それらは歴代の本草文献として、数多く現代に伝えられ、また利用され続けている。では中国本草は、いつから始まるのだろうか。

日本の漢方医学を含め、中国伝統医学は「本草」と呼ばれる分野において、薬物に関するさまざまな知識を集積してきた。それらは歴代の本草文献として、数多く現代に伝えられ、また利用され続けている。では中国本草は、いつから始まるのだろうか。

本草という呼称の由来には諸説があるが、『漢書』によれば前1世紀には「本草待詔」という職称や、本草の専書もあったと推知される。しかし、現在に内容がほぼ伝えられているのは、1世紀に原型が整理されたと考えられる『神農本草経』の系統が最古である。この書はもと365種の薬物が上薬・中薬・下薬の3品に分類され、植物・動物・鉱物や薬用部位などの自然分類ではなかったことに特徴がある。

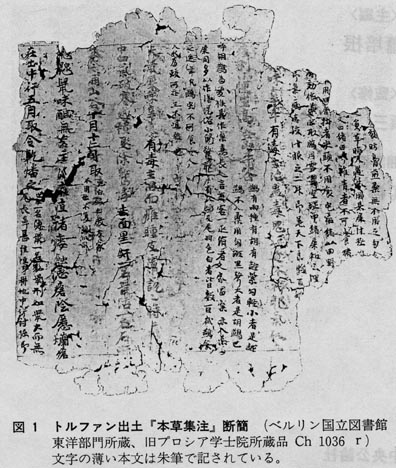

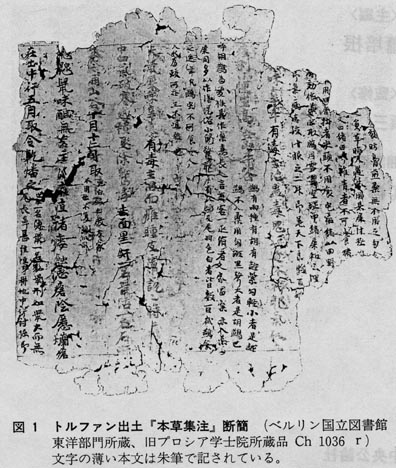

しかし後代になると歴代の伝写・増補により薬数や条文などに相違が生じ、陶弘景(456〜536)によると少なくとも3種の伝本系統があったらしい。そこで弘景は5世紀末に大整理を行い、さらに全体にわたり自注を加えて計730薬の『神農本草経集注(本草集注)』3巻を編纂した。その上巻は凡例と薬物論である序例、中・下巻は薬物の各論で、玉石・草木などの自然分類中に上中下の3品分類が併用されていた。また各種伝本から抽出した本来の『神農本草経』365薬とその条文を朱書、これに2〜4C頃の伝写過程で追記された条文および補充された365薬と条文を『名医別録』文として抽出して墨書、両者を区別した上で従来よりあった薬対注文と自注を小字双行で墨書した。書物として伝わる中国本草の基本は、私撰ではあるが、およそこの陶弘景『本草集注』3巻本(図1)より始まる。なお本書は中・下巻が長すぎて不便なため、陶弘景段階ないし7世紀前半までに中・下各々を3巻に分け、小字双行注文を大字単行にした計7巻本に改められた。

2 政府編纂の中国本草

唐代になり中国南北の大統一が完成すると南海や西洋との交易も増大して薬物数も増加し、南方人で北方物産の知識に欠けていた陶弘景の注本では不足が生じた。そこで、蘇敬らは唐政府の命により『本草集注』7巻本を増補し、初めての公撰薬物書である『新修本草』を659年に完成させている。これは本文20巻、および薬図25巻とその説明7巻などよりなり、本文部分は陶弘景注本に蘇敬らの注を追加し、また薬物も増補され850種となった。そして朱墨で書き分ける形式も踏襲された。しかし本書は宮廷に秘蔵され、一般に頒布されたのは723年になってかららしい。

唐が滅びたのちの五代のとき、後蜀政府(934〜965)の命で韓保升が『新修本草』に改訂を加えている、これは「蜀本」と呼ばれ、のちの『嘉祐本草』にその注が多く引用されている。このほか、唐〜五代には多くの私撰本草があり、それらの引用文は宋代の本草書や平安時代の『本草和名』『医心方』などにも見える。

宋代になると印刷技術の普及もあり、政府が続々と医薬書を校訂・刊行した。その口火を切ったのは『新修本草』に増補・加注した973年刊の『開宝本草』で、翌年には『神農本草経』の文を白字で、その他は黒字にするなどの改訂が行われ、再度刊行されている。以来この書式が踏襲され、1061年の『嘉祐本草』、1108年の『大観本草』(図2)、1116年の『政和本草』、1159年の『紹興本草』のように、歴代宋政府の命で増補・加注が重ねられていった。これらのうち、完全な形で現在に伝えられているのは、『証類本草』と総称される『大観本草』『政和本草』の2系統で、各々は影印本として現在も復刻されている。

宋代になると印刷技術の普及もあり、政府が続々と医薬書を校訂・刊行した。その口火を切ったのは『新修本草』に増補・加注した973年刊の『開宝本草』で、翌年には『神農本草経』の文を白字で、その他は黒字にするなどの改訂が行われ、再度刊行されている。以来この書式が踏襲され、1061年の『嘉祐本草』、1108年の『大観本草』(図2)、1116年の『政和本草』、1159年の『紹興本草』のように、歴代宋政府の命で増補・加注が重ねられていった。これらのうち、完全な形で現在に伝えられているのは、『証類本草』と総称される『大観本草』『政和本草』の2系統で、各々は影印本として現在も復刻されている。

これらはいずれも前代の文章には基本的に手を加えず、その上に注や薬物を追加した、いわば雪ダルマ式の編成となっている。したがって、一定の規則に従えば過去の文献にさかのぼることも不可能ではなく、これまで『神農本草経』『名医別録』『本草集注』『新修本草』などが、『証類本草』を基本に日中両国で復原されている。

さて、宋代のほぼ中間、12世紀初めに北満州よりおこった金は中国北方を領有。宋朝

は南に逃れたので南宋、それ以前を北宋と呼び区別する。このとき金軍が奪った厖大な戦利品の中に、印刷し頒布を待つばかりだった『政和本草』と『聖済総録』の版木があった。そのため両書は南宋に伝わらず、存在すらほとんど知られなかった。かわりに南では、『政和本草』以前の『大観本草』が『本草衍義』(1119)とペアでいく度も復刻された。『本草衍義』は『嘉祐本草』への補足をまとめたもので、後述の金元薬理説に近い記載も多い。また、南宋政府は王継先に『大観本草』を校訂させ、『紹興本草』を作成したが(1159)、刊行はおもに薬図と新注の部分だけだったらしい。

3 金元時代の本草ルネッサンス

一方、北の金では略奪した版木で『政和本草』が印刷流布した。また、金が蒙古に滅ぼされた直後の1249年には、『本草衍義』をバラバラにして補入した便利な『政和本草』も刊行され、いま中国からその影印復刻本が出ている。さらに別なタイプの本草が金代に出現した。つまり、『政和本草』に至る本草書は、文献主義のため大変なボリュームになっていた。そこで大半を占める博物的記載を捨て、常用薬の作用・適応症のみを簡潔に記した書が作成されたのである。中国本草のルネッサンスがここに始まる。筆頭は張元素の『潔古珍珠嚢』(1200頃)1巻で、門弟の李東垣『用薬法象』(1251前)1巻に継承され、両人に師事した王好古『湯液本草』(1248)2巻(図3)に集成された。

一方、北の金では略奪した版木で『政和本草』が印刷流布した。また、金が蒙古に滅ぼされた直後の1249年には、『本草衍義』をバラバラにして補入した便利な『政和本草』も刊行され、いま中国からその影印復刻本が出ている。さらに別なタイプの本草が金代に出現した。つまり、『政和本草』に至る本草書は、文献主義のため大変なボリュームになっていた。そこで大半を占める博物的記載を捨て、常用薬の作用・適応症のみを簡潔に記した書が作成されたのである。中国本草のルネッサンスがここに始まる。筆頭は張元素の『潔古珍珠嚢』(1200頃)1巻で、門弟の李東垣『用薬法象』(1251前)1巻に継承され、両人に師事した王好古『湯液本草』(1248)2巻(図3)に集成された。

彼らは漢代の医学理論書『素問』の記述を根拠に、薬物の四気五味と臓腑経絡の親和性を想定し、薬効を各種のキーワードに整理した。その論理の強引さはともあれ、薬効を臓腑概念で表現した背景に、彼らが北宋の刑屍解剖書を見ていたことは無視できない。この論法で元の朱丹渓も『本草衍義補遺』(1350頃)を著すなど、以後の本草に多大なインパクトを与えた。それで彼らの説を金元薬理説という。

中国がふたたび大統一された元代には、本草に二つの傾向が生じた。一つは元初に復刻の『和剤局方』から増補された『和剤図経本草薬性総論』などで、これは宋の『証類本草』の図と要点をまとめたもの。さらに、その要点を七言絶句にまとめた『本草歌括』(1295)は、明・清に大流行した諸薬性歌のはしりといえる。いま一つは『飲膳正要』(1320頃)や『日用本草』(1330頃)などの食物本草である。この系統は「食経」と称され漢代からあるが、とりわけ前書は薬物をまぜ込んだ料理の作り方まで列記し、今はやりの薬膳の端緒といえよう。

4 『本草綱目』の出現

明代は宋と金元の医学が混融した時代である。『大観本草』『政和本草』や両書の合併本がいく度も復刻されたほか、多様な本草書が著された。そのうち劉文泰らの『本草品彙精要』(1505)と、李時珍の『本草綱目』(1590)が最も代表的である。『本草品彙精要』は宋以後で初の勅撰本草であるが、採色図があるため明清代では刊行に至らず、中華民国になって初めて絵図ぬきで活字印刷された。

両書は勅撰・私撰の差があるものの、ともに『大観本草』『政和本草』にかわる目的で作られている。その主眼は宋本草に至る雪ダルマ式編成の不便さを解消する点にあり、いずれも各薬物ごとに内容別の項目を立て、歴代の記載を整理している。ただ簡潔をむねとする『本草品彙精要』は引用文が少ない。この点で金元薬理説をも全面的に博採した『本草綱目』は、引用文に誤謬・改変が多いにもかかわらず、初版直後から高く評された。しかし、初版直前に李時珍は没した。

『本草綱目』は全52巻に1892種の薬物を収載する浩瀚さではあったが、利用に便利な編纂形式だったこともあり、のちの中国・日本で大流行する。その後世に与えた影響ははかり知れない。『神農本草経』を中国本草の根幹とすれば、『本草綱目』はたわわに熟した本草の果実といえよう。同書が出現した以降の明清代本草書は、大なり小なり同書の影響下ないし反発から著されている。それらについては、江戸期に復刻された明清本草の部分で後述しよう。

5 中国本草の渡来

わが国に本草書が初めて渡来したのはいつか、今となってはもう分からない。記録上では、百済から欽明15年(554)に来た採薬師の潘量豊・丁有陀が持参していたか、同23年(562)に来た呉人の知聡が持参した「内外典・薬書・明堂図等百六十余巻」の中にあったかのいずれかの可能性が考えられる。知聡の将来書を弘仁6年(815)成立の『新撰姓氏録』は「本方書一百三十巻・明堂図一」などが現存するとも記すので、本草書が含まれていた可能性は高い。

あるいは推古10年(602)に来た百済僧の勧勒は「方術書」などを将来し、医術も授けているので、遅くとも飛鳥初期までに伝来していただろう。それらの書名までは記録にないが、年代からして陶弘景の『本草経集注』(500頃成)が候補にあげられる。藤原宮(694〜709)跡から「本草集注上巻」と書きつけられた木簡が出土しているので、同書は飛鳥で間違いなく利用されていた。のみならず「上巻」と記すことで、当時の『本草集注』に3巻本もあったことが傍証される。当然、大宝律令(701)の医疾令で定められた教科書の「本草」も同書であろう。

藤原宮第58次調査(1988)では、「人参十斤」「葛根六斤」「当帰十一斤」「杜仲十斤」「独活十斤」「白朮四斤」「桃人七斤」などと記された荷札の木簡も多数出土しているので、『本草集注』などの知識で諸国での採薬と都への献上が盛んであったことが分かる。これら木簡の薬名は漢名であり、万葉仮名で和名を記す例がない。かつ呉音であて字した西辛(細辛)・久参(苦参)の記述もあるので、初期の本草知識は半島経由で渡来し受容されていたことを証左する。

6 『新修本草』の渡来と受容の開始

奈良時代には『新修本草』(659成)も渡来していた。仁和寺から京都の福井家に流出し、現在は武田科学振興財団杏雨書屋が所蔵する古巻子本『新修本草』巻15の末尾には、その最古の記録がある。「天平三年(731)歳次辛未七月十七日書生田辺史」の奥書がそれで、731年に田辺史が本書を書写していたと知れる。この時期からすると第9次遣唐使(717-718)がもたらしたらしい。唐政府が開元11年(723)7月5日に天下諸州にそなえるよう詔勅した「本草及百一・集験方」(『唐会要』巻82)の本草は『新修本草』にちがいないが、これ以前に日本へ渡来していたのだった。天平20年(748)6月10日に記された正倉院文書の「写章疏目録」にも、「新修本草二帙廿巻」「黄帝針経一巻」などの記録がある。

奈良時代には『新修本草』(659成)も渡来していた。仁和寺から京都の福井家に流出し、現在は武田科学振興財団杏雨書屋が所蔵する古巻子本『新修本草』巻15の末尾には、その最古の記録がある。「天平三年(731)歳次辛未七月十七日書生田辺史」の奥書がそれで、731年に田辺史が本書を書写していたと知れる。この時期からすると第9次遣唐使(717-718)がもたらしたらしい。唐政府が開元11年(723)7月5日に天下諸州にそなえるよう詔勅した「本草及百一・集験方」(『唐会要』巻82)の本草は『新修本草』にちがいないが、これ以前に日本へ渡来していたのだった。天平20年(748)6月10日に記された正倉院文書の「写章疏目録」にも、「新修本草二帙廿巻」「黄帝針経一巻」などの記録がある。

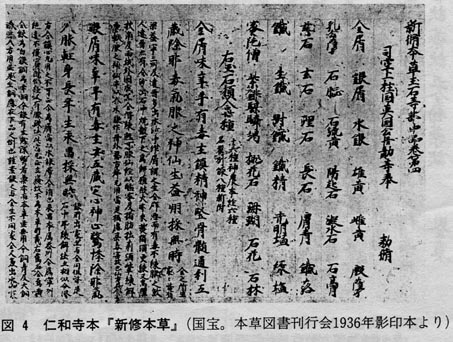

以上から推せば、当時よく写されたのは『新修本草』の本文20巻で、薬図と図経部分は絵のため書写が少なかったとも思える。実際、伝存する本書の古巻子本(図4)は本文部分しかない。『続日本紀』の延暦6年(787)5月15日条には典薬寮の上奏文として、『新修本草』は『本草集注』を包含したうえ100余条を増加しているので、今後は『本草集注』を用いないとのむねが記されている。これ以降、平安時代にかけて『新修本草』が本草書の第一テキストの地位を占めた。

弘仁11年(820)12月25日の勅令に、「置針生五人、令読『新修本草経』『明堂経』……」(『日本紀略』)とあり、空海が承和元年(834)に記した上奏文にも『本草』『太素』の書名が見える(『続日本後紀』12月19日)。しかし、この頃までに伝来していた本草書は『新修本草』や『本草集注』のみに限らない。『日本国見在書目録』(891〜897頃成)の医方家には166部・1309巻の医書が記され、本草関係でも「桐君薬録・二、採薬図・二、新修本草・廿巻、神農本草(集注)・七、本草音義・七、雑注本草・十、本草図・廿七、新修本草音義・一……」など多数にのぼる。

これら伝来の本草書等を駆使し編纂したのが深根輔仁の『本草和名』2巻(918頃成)(図5)で、現存する日本最古の本草薬名辞典である。本書は『新修本草』の薬物名とその配順に従い、70余の中国書から薬物の別名を網羅。各々には和名を同定して万葉仮名で記し、国産のあるものは産地まで記してある。中国本草学の本格的受容は、まさしく同書によって口火が切られたといえよう。

これら伝来の本草書等を駆使し編纂したのが深根輔仁の『本草和名』2巻(918頃成)(図5)で、現存する日本最古の本草薬名辞典である。本書は『新修本草』の薬物名とその配順に従い、70余の中国書から薬物の別名を網羅。各々には和名を同定して万葉仮名で記し、国産のあるものは産地まで記してある。中国本草学の本格的受容は、まさしく同書によって口火が切られたといえよう。

『新修本草』は唐代を通じ利用されたが、平安時代でも広く学習されたと思われる。『日本後紀』の799年2月21日に、和気広世が弘文院で『新撰薬経』等を講義したとあるが、これは『新修本草』のこと。『延喜式』(927)には「新修本草三百十日」と、学習日数の規定まである。その一方、中国本草は博物書としても利用されていた。現存最古の日本の百科全書『秘府略』(831)巻864には『呉普本草』(208〜239)などの引用がみえる。また、日本初の分類体漢和辞典の『和名抄』(935頃)は、『食療本草』(713〜741)ほか中国本草を約17書、さらに『本草和名』も引く。

当時の日本書は大部分を権威である中国書の引用文で構成しながら、国内の実情にかなう部分のみ引用し、国風化をはかっていた。これは医学・本草においても、後代まで続く日本化の伝統的手法といってよい。丹波康頼の『医心方』(984)はまさに典型である。

『医心方』全30巻は巻1がおよそ本草の総論、巻30が食物本草部分で、両巻とも『新修本草』からおもに引用している。しかし、巻1の諸薬和名篇は『新修本草』の全品を記すため、約5分の1には和名が同定されていない。他方、巻30所載の162品は、音読で当時よばれた酪と酥を除くすべてに和名が記されている。さらに『新修本草』収載品でも、日本に生息しない虎などは、巻30に採らない。逆に『新修本草』にない鯛や鮭などの魚類などを、『崔禹食経』(724-891間)ほかの中国本草約10書を駆使し、収載している。これらの点に、中国書からの引用ではあるが、国産で和名もすでにある常用品に焦点を定め、編纂した日本化の特徴を見ることができよう。

7 宋本草の渡来と受容

しかし『新修本草』など唐代までの本草の影響は、ほぼ『医心方』までであった。というのも、平安の後期は中国の北宋から南宋代前半にあたり、宋政府は『新修本草』に増補した本草書を初めて印刷出版。次々と改版されたそれら宋本草は印刷ゆえ数量も多く、スピーディーに舶来し、『新修本草』等の価値を失わせたからである。かつ、北宋代だけでも宋船の来日記録は約70回にのぼる。ただし、日本人の渡宋は僧侶に制限されていたこともあり、以後の中国本草受容は他の諸学芸同様、僧侶が一翼を担うようになる。

当時いち早く宋本草を利用したのは、宮廷医・惟宗俊通の撰とみられる『香字抄』(1047頃)だろう。本書は密教での修法儀礼知識の必要から、おもに宋の『開宝重訂本草』(974)より香薬類を抜き書きしている。これに新渡来の『重広本草図経』(1092)で増補した『香要抄』(1146前)は僧・兼意の作。兼意はほかに、『薬種抄』『宝要抄』『穀類抄』も宋本草から抜粋・編纂した。これらを兼意の弟子が合編などし、のち「本草諸抄」と呼ばれる一群の抄物が作成され、密教儀礼の典拠とされたのである。

一方、中国は南宋代になると本草書の政府改訂が『紹興本草』(1159)の一度だけで、同書は日本でのみ写本として伝承され、後述の『万安方』(1315)に引用されるのがその最古の利用記録である。南宋ではかえって旧版の『大観本草』(1108)がいく度も刊行されたので、平安末以降の渡来と利用は『大観本草』が主となってゆく。例えば藤原通憲(1159没)の蔵書目録は『大観本草』を記し、蓮基の『長生療養方』(1184)にも『大観本草』からの抄出がみえる。鎌倉時代では、2回渡宋した栄西の『喫茶養生記』(1211)、信瑞の『浄土三部経音義集』(1236)など、僧侶の作に『大観本草』の引用が多い。また、僧の弁円が1240年に帰朝の際、持ち帰った書籍にも本草書や医書があり、その一部は現在も宮内庁書陵部に保存されている。

鎌倉時代には本草の日本化がまた一歩進んだ。筆頭は惟宗具俊の『本草色葉抄』8巻(1284)(図6)で、平安の『本草和名』をさらに発展させた本草薬名辞典である。すなわち、漢音読みのイロハ順に配列した薬物につき、『大観本草』での記載巻次とおもな条文を記して検索の便がはかられている。また、それ以外の薬名も『本草和名』から転録するほか、独自に『本草衍義』(1119)など各種漢籍より引用する。出典にあげられた文献は転録も含め約140種で、うち平安末以降に新渡来の中国医書が18種ある。中でも漢方医学のバイブルとされる『傷寒論』の引用は注目に値し、日本へ渡来していた証拠記録として今のところ最も早い。

鎌倉時代には本草の日本化がまた一歩進んだ。筆頭は惟宗具俊の『本草色葉抄』8巻(1284)(図6)で、平安の『本草和名』をさらに発展させた本草薬名辞典である。すなわち、漢音読みのイロハ順に配列した薬物につき、『大観本草』での記載巻次とおもな条文を記して検索の便がはかられている。また、それ以外の薬名も『本草和名』から転録するほか、独自に『本草衍義』(1119)など各種漢籍より引用する。出典にあげられた文献は転録も含め約140種で、うち平安末以降に新渡来の中国医書が18種ある。中でも漢方医学のバイブルとされる『傷寒論』の引用は注目に値し、日本へ渡来していた証拠記録として今のところ最も早い。

『本草色葉抄』はまたかなりの薬物に片仮名で和名を注記するが、『本草和名』の同定と相違する場合もある。これは『本草和名』が『新修本草』を底本としたのに対し、より博物的記載に富んで絵図も組み入れた『大観本草』を『本 草色葉抄』が底本とするので、和産物との同定精度が上がったからといえよう。さらに丹波家系の宮廷医である惟宗具俊は、当時の日宋交易の増加で中国薬物の実物に接する機会が多かったであろうことも見のがせない。具俊は『本草色葉抄』に続いて『医談抄』を著し、ここでは豊富な知識により過去の漢名→和名の同定に反論している。同族の惟宗時俊が続いて著した『医家千字文注』(1293)にも両書を踏襲した薬物の名物論があり、本草知識の血肉化と日本化の進展を示している。

鎌倉後期には僧の梶原性全が『頓医抄』50巻(1304)・『万安方』62巻(1315)の大医学全書を相次いで著した。『頓医抄』は和文で、おもに宋の『太平聖恵方』(992)に依拠しているが、巻47〜49の本草部分は『新修本草』と『大観本草』の抜粋からなる。『万安方』は漢文で、おもに宋の『聖済総録』(1117)を底本とするが、巻59〜62の本草部分は同じく『新修本草』と『大観本草」の抜粋。ただし、『万安方』巻61・62の食物本草部分ではほぼすべてに和名が片仮名で当てられ、また『本草和名』等を援用した和名の同定論がある。さらに、「私云」として性全が自説を記すときもあり、これには中国本草の説に対する理性的批判が多い。必ずしも伝統の権威に拘泥しない日本化の一方向の芽生えとみてよいだろう。

次の南北朝期にも僧の有林が医学全書『福田方』12巻(1362〜68)を著し、巻1と11の一部に本草に関する論がある。いずれも相当に消化された文章なので、依拠した中国文献は定め難い。しかし『食医心鏡』『日華子』ほかを引用するので、それらの文を載せる『大観本草』など『証類本草』の系統を参照したことは疑いない。この頃、丹波康頼に仮託した『康頼本草』も丹波系の人により作成(1379〜81)されているが、首に「新増衍義」とあるので晦明軒本『政和本草』(1249)を抜粋した可能性が疑われる。

室町期に入ると本草に関連する文献の伝存例がやや多い。竹田昭慶の『延寿類要』(1456)は養生書であるが食物本草の内容が多くを占め、およそ『証類本草』系からの引用。坂浄運『続添鴻宝秘要抄』7巻(1508)の末巻も本草篇

で、これも簡略ではあるが、『証類本草』系の伝統的記載に終始する。ただ、巻末に列挙される和名・漢名を混用して諸病の禁好食物を簡明に示す形式は、江戸初期に曲直瀬道三系として一時流行した食物本草の前身をなすもので注目される。この形式の内容は、すでに『頓医抄』巻40にもみられる。1498年頃の田代三喜『三喜回翁医書』の本草篇は、宋本草的記載からの乖離が明瞭であり、元・明流の影響と日本的簡略化のはしりといえよう。

8 江戸期に復刻された明・清の本草

江戸時代は日本でも印刷技術が広まり、多くの中国本草の和刻本が出版されている。1604年に渡来の初記録がある『本草綱目』はその筆頭で、1637年に初の和刻本が出て以来、松下見林本(1669)・貝原益軒本(1673)・稲生若水本(1714)など、江戸期に3系統14種の版本が出た(図7)。江戸の本草はまさしく『本草綱目』の存在ぬきに語れないだろう。

江戸時代は日本でも印刷技術が広まり、多くの中国本草の和刻本が出版されている。1604年に渡来の初記録がある『本草綱目』はその筆頭で、1637年に初の和刻本が出て以来、松下見林本(1669)・貝原益軒本(1673)・稲生若水本(1714)など、江戸期に3系統14種の版本が出た(図7)。江戸の本草はまさしく『本草綱目』の存在ぬきに語れないだろう。

しかし、『本草綱目』は臨床の座右で利用するには、あまりにも博物学的記載が多い。そこで、『本草綱目』の要点を整理したタイプの本草書が、明末頃より数多く著された。

李中立の『本草原始』12巻(1612)はこのはしりといえるが、中に描かれた生薬図は独自である。その和刻本は1657年と1698年に出た。なお、中立の兄の李中梓(士材)も、『本草通玄』2巻(1655前)を著している。同書は竹中通庵の訓点で1694年に復刻されたほか、翌年に和刻が出た『李士材三書』本でも普及した。これらと趣はいささか違うが、『食物本草』22巻(1621頃)も『本草綱目』の記述に多く基づいている。その著者を李東垣とするのは俗説で、実際は銭允泊の可能性が高い。中国での評価は高く、日本では1651年に元代の『日用本草』(3巻本)と合刻されている。

清代でも『本草綱目』に資料を負う書は多い。李中梓の弟子・郭佩蘭の『本草匯』18巻(1666)はその一つで、1693年の和刻本がある。また、『医方集解』の著作でも名高い汪昂の『本草備要』4巻(1682頃)は、出版当時から流行した。彼は1694年にその増訂版を再度出版し、これには代表的薬性歌の『湯頭歌訣』1巻も付刻されている。日本では『本草備要』が1718〜29年に3回、『湯頭歌訣』が1724年、『医方集解』が1726〜1812年に4回ほど復刻され、中国ほどでないが今も読者は多い。

ところで『本草綱目』の冗長さへの反発は、他方で古本草の再評価を促した。嚆矢は盧復による『神農本草経』の復原(1616)といえよう。現在の復原レベルからみれば劣悪な代物ではあるが、当時としては画期的だったに相違ない。日本でも伝統医学の復古主義と重なり、1663〜1799年に4回も復刻されたほどである。実は1217年頃に王炎が『神農本草経』の復原をすでに試みているが、盧復本の出現以降、同書の復原はいわばブームとなった。清代では孫星衍本(1799)・顧観光本(1844)など計7種。民国時代から現在までも7種が復原されている。しかし、『新修本草』など日本にのみ伝存した古文献を縦横に駆使し復原した点で、本邦の森立之本(1854)の評価は今も高い。現代の中国復原本も、多くは森本の考証から出発している。

一方、古本草に注釈を施した形式の書も明代から出現した。繆希雍の『神農本草経疏』30巻(1623頃)が代表的で、和刻本は1669年に立野斉庵が刊行している。姿勢はいささか異なるが、徐大椿の『神農本草百種録』1巻(1736)は同系統の書で、1803年と1863年に日本でも出版されている。

さて、『本草綱目』以降、中国では実用ないし文献考証的本草書のみが相次いだ。が、日本は一方で蘭学の影響もあり、18世紀中頃から有用性の有無を問わない博物学的本草、さらには植物学・動物学的本草が出現している。中国では清代末期の1848年に呉其濬の『植物名実図考』38巻、1880年頃にはその『植物名実図考長編』22巻も合わせて出版され、当方面の空白が埋められた。両書は明治20年(1887)に伊藤圭介の校閲で復刻。さらに伊藤本を雲南図書館が1915年に復刻しており、文献を介した日中交流というエピソードを遺している。