Topics and Events

News

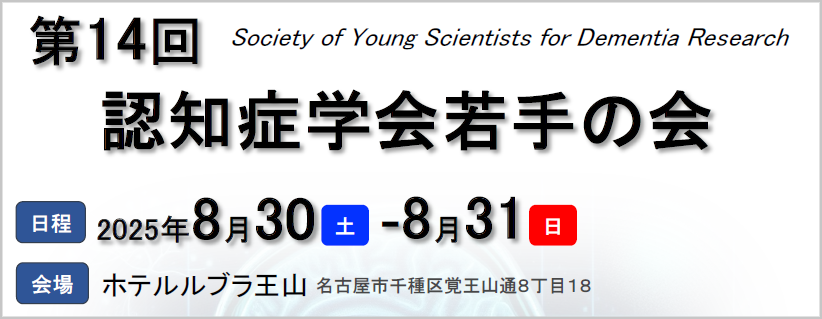

- 2025-07-25news

- 2025-07-14news

- 2025-07-09update

- 2025-07-09news

- 2025-06-30news

Support for people with dementia and their families affected by the disaster

被災され、避難所などで生活されている認知症の人と家族を支援するための情報をこちらのページに掲載しています。

Member Recruitment

入会案内

本学会は、認知症に関連する臨床および基礎の諸分野の科学的研究の進歩発展をはかり その成果を社会に還元することを目的としています。したがって、個人会員は、認知症についての臨床あるいは基礎研究に関する学識経験を有し 本学会の目的に賛同してくださる方に限らせて頂いております。

学会誌 Dementia Japan

学会誌 Dementia Japan