[緒言]逆転写酵素阻害薬でB型肝炎に広く使われる、Lamivudine(3TC)の内服後、耐糖能の増悪を見た症例が3例あり報告する。[症例1]33才男性。平成14年3月1日に3TC内服を開始。4月より口渇多飲を、6月に体重減少-10kgを認めた。7月24日633mg/dlと随時血糖が上昇しインスリンを導入した。CPR 3.1ng/mlと内因性インスリンは保たれ、SSPG 313mg/dlと高値だった。[症例2]43才男性。平成12年12月9日に3TC内服開始。翌2月14日随時血糖240mg/dlに上昇した。HOMA-IR 4.9であった。[症例3]77才男性。食事療法でHbA1c7~8%であった。平成13年11月9日内服開始。平成14年3月随時血糖463mg/dlに上昇しインスリンを導入した。[まとめ]これらの症例は3TC内服後3ヶ月程度で耐糖能が増悪した。インスリン分泌は保たれていた。

初めに: 逆転写阻害薬のLamivudine(3TC)は1989年にヒト免疫不全ウイルス(HIV)治療薬のスクリーニング中に発見され、1990年から抗ウイルス治療薬として、まずHIVに応用された。B型肝炎ウイルス(HBV)も増殖過程においてRNAからDNAへの逆転写の過程を経るため、治療に有用であり我が国では2000年より市販されている。

海外の報告では乳酸アシドーシスやケトアシドーシスの報告がHIVへの臨床応用の過程で報告されており、膵におけるミトコンドリアRNAの転写障害におけるインスリン分泌不全が糖尿病発症の原因では無いかと指摘されている。国内でのHIVでの治験ではジトブジン(AZT) 400mg + 3TC 300mgの併用療法にて、42例中6例14.3%と高率に空腹時血糖の上昇が指摘されており、B型肝炎での3TC 100mg投与での治験においても345例中17例の尿糖出現が報告されている。

今回我々は、3TC投与開始後に耐糖能異常を生じた3例の患者を経験し、その発症形態につき若干の知見を得たので報告する。

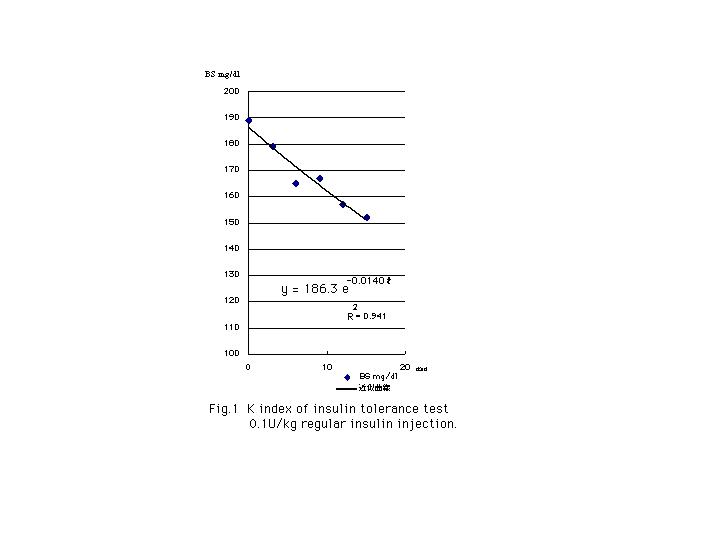

方法;インスリン負荷試験は0.1u/kgの速効型インスリンを生理的食塩水10ccに希釈し静脈注射したのち経時的に血糖を測定した。血糖は0分から15分まで3分置きに測定しMicrosoft EXCELで指数曲線の近似曲線を描き、その底をKITTとした。また、その曲線から血糖半減期を推定した。SSPG(Steady State Plasma Glucose)は原納らの方法を参考に、試験開始時に7.5mU/kgの速効型インスリンを急速静注し、ブドウ糖を6mg/kg/minで、速効型インスリンを0.77mU/ kg/minで、Octeroid acetate 150μg/body/2hrで持続点滴し、60分・90分・120分の血糖値の平均を出した。

症例1;20才の頃85kg、最大既往体重88kg, BMI 30kg/m2であった。食事コントロールを指示されて33才には80kg, BMI 27kg/m2に減少していた。空腹時血糖は80~97mg/dlであったが、随時血糖は162~191mg/dlと耐糖能異常の存在が疑われていた。HbA1cは未提出で糖負荷試験も未施行であった。

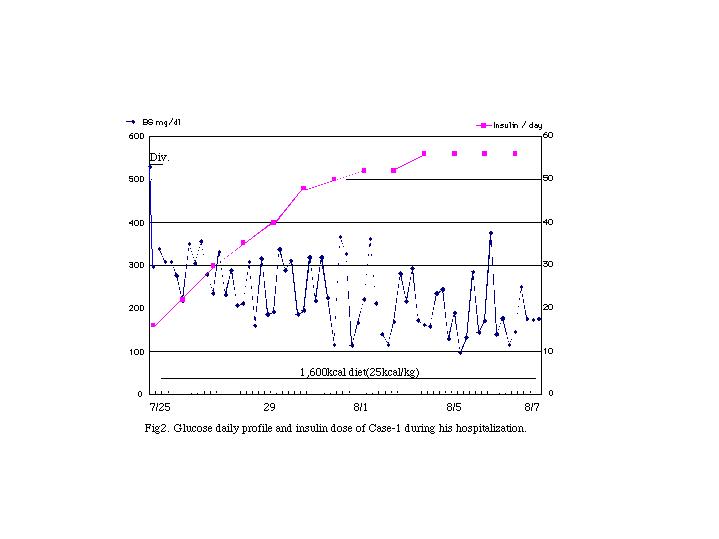

B型肝炎に罹患していてステロイド離脱療法やインターフェロン療法も受けた事があるが平成14年2月18日にGOT 350 IU/L, GPT 821 IU/Lと肝機能の増悪を認め、HBV Amplicore 7.0 LEG/mlとウイルス量も増加していた。そのため、3月1日に3TC100mgを開始した。肝機能については次第に改善したが、4月から口渇が出現した。ソフトドリンクの使用は無いが多飲もあった。5月15日 290mg/dl, 6月19日 353 mg/dlと次第に高血糖を示し、7月24日 633mg/dlで倦怠感強く同日緊急入院となった。乳酸11.3mg/dl, 総ケトン体625μmol/L, pH 7.38で乳酸アシドーシスやケトアシドーシスは認めなかった。3TC開始後に体重は10kg減少し, 68.95kgになっていた。一日インスリン56単位で、退院時体重66.5kg と比較し、インスリン所要量が0.8u/kgと多かった。また、SSPG 313mg/dl, KITT 0.014, 血糖半減期49.5分とインスリン抵抗性が強く認められた。

症例2;平成12年12月9日に3TC内服開始した。平成13年2月に随時血糖240mg/dlで耐糖能の増悪を認めた。平成13年8月の75g 0GTTではΣIRI 367 μU/ml, HOMA-IR 4.9とインスリン抵抗性を認めた。抗GAD抗体<1.3U/mlと陰性だが、インスリン初期分泌もΔBS/ΔIRI 0.24とやや低下していた。食事療法にて55kgに1年掛けて10kg減量し、空腹時血糖も84~118mg/dlに改善した。

定性で2+の尿蛋白が継続していた。経過中、平成13年7月0.71g/日あった尿蛋白は11月に0.18g/日に減少していた。

症例3;平成4年頃からB型慢性肝炎と糖尿病で経過を追われていた。B型肝炎についてはSNMCの注射を継続し、食事療法でHbA1c 7.2~7.3%で血糖はコントロールされていた。平成13年10月のエコーにて腹水を認め、GOT 93 IU/L, GPT 113 IU/Lと肝逸脱酵素の上昇を認めた。HBsAg TMA 8.3 Leg/mlとウイルス量も多く平成13年11月に入院して3TC100mgを開始した。平成14年1月の退院時には空腹時血糖136mg/dlであったが、外来での随時血糖が2月363mg/dl、3月463mg/dlと著明に上昇していた。5月24日に血糖コントロールのために入院し空腹時血糖185mg/dl, HbA1c 10.7%であった。抗GAD抗体<1.3U/mlと陰性であった。インスリン注射を開始し速効型インスリン3回うちで一日インスリン19単位使用して、空腹時血糖が128mg/dlとなって退院した。1mgグルカゴン静脈負荷試験で0分1.47ng/ml→6分4.62ng/mlとインスリン分泌は枯渇してはいなかった。

75gOGTT

The patients' transaminase and glucose.

The labolatory findings of case 1 at the admission.