第

5章 医方書・本草書における地衣

第2・3章では地衣の現存初出記載を考察した。また前章では、韻文や史書において「地衣」が、宮廷などで用いる高級な敷物を意味することを明らかにし

た。

一方、第1章で取り上げた歴代植物学者の「地衣」に対する見解は、コケ植物に相当するというものだった。しかし前章までの検討で、コケ植物に相当すると

考えられる「地衣」の記載は発見されなかった。するとコケ植物と疑われた「地衣」は、中国においてどのような文献に見出され、それはどのような植物なので

あろうか。

1.「地衣草」について

現在に伝わる医方書・本草書に、「地衣草」と記される植物がある。その最も古い記載は、以下の王燾『外台秘要方』(752年)

および陳蔵器『本草拾遺』(739) になると思われる。

『外台秘要方』第21巻20葉

雀目への処方四種…雀目を治す『崔氏』の処方。七月七日と九月九日に地衣草を取り、洗って陰乾しにする。その粉末を酒と混ぜて方寸匕を服用する。一日三服

すれば一月で治る。第四巻に記載される(1)。

『本草拾遺』草部

地衣草。味は苦く、体を暖めも冷やしもしない。毒はない。目をはっきりさせる。『崔知悌方』に、「目をはっきりさせる」とある。地上の衣で、草のようなも

の。湿った場所に生えたものが良い(2)。

このように『外台秘要方』『本草拾遺』とも、『崔氏』『崔知悌方』という医方書から「地衣草」による治療法が引用される。「崔知悌」は人名であるが、生

没年未詳。唐代高宗の在位期 (650-683)

に中書郎という官職に就いたことがわかっている(3)。したがって現段階で「地衣草」の初出は、この『崔知悌方』になると考えられる。一方、『本草拾遺』

は完本こそ現伝しないものの、歴代の正統本草書に転載されつづけた。そのため現在『経史證類大観本草』(1108)

および『政和新修経史證類備用本草』(1116) に『本草拾遺』の記載が残っている。本稿では、以降この二書を併せて『證類本草』と記す。

ところで前掲の『本草拾遺』で、「地衣草」は「地上の衣」と説明されていた。この「衣」は、どのような植物をさすのであろうか。植物をさす「衣」の用例

は、『荘子』至楽にみえるので、以下に挙げる。なお植物をさす「衣」に下線を引いた。

『荘子』至楽篇

水中に置かれた場合には{斷-斤}という水草となり、水辺の湿地では鼃蠙の衣と呼ばれる青苔となり、陸地に生ずると、オオバコとなる。…(4)

成玄英の疏

鼃蠙の衣は青苔のこと。水中に生える綿を張ったよ

うな生物で、俗に「蝦蟆衣」と呼ばれる(5)。

この成玄英の注から、「鼃蠙の衣」は水生生物とわかる。また『荘子』の文で「鼃蠙の衣」の前後に植物名が挙げられていることから、「鼃蠙の衣」もある種

の植物と考えられる。一方、『爾雅』と『風土記』(晋代)の佚文には「石衣」「水衣」という植物が記される。

『爾雅』釈草および郭璞注

藫は石衣。郭璞注に、「水苔である。石髮ともいう」とある(6)。

周処『風土記』

石髮は水衣である。青緑色で石に生える(7)

以上の記述から考えると、「鼃蠙の衣」「石衣」「水衣」はともに水生植物をいい、おそらく石の表面に着生する藻類をいうのだろう。ならば『本草拾遺』に

記された「地上の衣」という説明は、水生の「衣」に似た陸上植物を意味していると推定できる。さらに「草のようなもの」という説明から、シダ植物

(Pterophytina)やセン綱植物 (Musci)

などが考えられるが、確証を得ない。ただし、この地衣草にライケンが含まれる可能性は低いといえよう。

2.「地衣」について

『日華子本草』には、「地衣草」と似た名称の「地衣」という植物の記載もある。当『日華子本草』は編者の姓名すら伝わっていないが、成立は10世紀頃と

考えられている(8)。当書も『本草拾遺』と同様に現伝しないが、『嘉祐補注本草』に引用され、それをさらに補増した『證類本草』に以下の佚文が残る。

『證類本草』第9巻 垣衣項

『日華子本草』に…こうある。「地衣は体を冷やし、わずかに毒がある。急性の心痛・消化不良には、垢や皮脂で丸薬にし、七粒服用する。これは湿った地面に日光が当たって生える苔蘚である。生油と

調合して馬反花瘡に塗ると良い」、と(9)。

上述のように「地衣」も「地衣草」同様、形態に関する記述が乏しく、どのような植物なのか判然としない。しかし地衣が垣衣項に付記され、かつ共に「衣」

の字を含むことから、地衣は垣衣と似た植物だろうと推測される。一方、「垣」「地」の違いについては、以下の『嘉祐補注本草』(1060)

の記述が参考になろう。

『嘉祐補注本草』土馬騣項

苔のたぐいの多くは着生する対象で名付けられている。また、効用も異なる。屋根にあるコケを「屋遊」あるいは「瓦苔」と呼ぶ。垣根にあるコケを「垣衣」あ

るいは「土馬騣」と呼ぶ。地面にあるコケを「地衣」と呼ぶ。井戸にあるコケを「井苔」と呼ぶ。水中の石や土の表面にあるコケを「陟釐」と呼ぶ(10)。

以上の「屋遊」「瓦苔」「垣衣」「地衣」「井苔」は各々2文字で構成され、一文字目に着生対象を表す語が、二文字目に属性や形状を表す語が用いられてい

る。したがって、「地衣」の「地」は地面に生えるという意味に相異なく、「衣」はその植物の形態を表しているものと考えることができる。とすれば前節の

「地衣草」も、「地上の衣」とされていたので、「地衣草」と「地衣」は形態・生態が似ているのかもしれない。

さらに『日華子本草』は、「地衣」が「苔蘚」の一種と説明していた。現在の中国で「苔蘚」は日本のコケ植物に相当する分類群 (Bryophyta)

をいうが、これは西洋近代植物学の分類概念に対して訳語として用いられた結果なので、古典籍における「苔蘚」をコケ植物だと即断することはできない。そも

そも当「蘚苔」はどのような植物をさすのであろうか。

3.「苔」と「蘚」がさす物

訓詁書や類書における「苔」「蘚」の記載では、現行の『爾雅』に「苔」「蘚」の項はないが、前節に挙げた郭璞注の「水苔」がある。さらに『説文解字』

(100) に、「苔(菭)は水青衣」とあった(11)。これらの苔は「衣」同様、水生植物の一種と考えられよう。さらに『開宝重定本草』(974)

の文に、こうある。

『開宝重定本草』第9巻 陟釐項

『別注本』に、「陟釐は石髪のこと」とある。確かに色は苔に似ているが、表面が滑らかでない点が異なる。しかも水苔は体を冷やすが、陟釐は甘みがあり体を

温める。したがって、陟釐と苔はまったくの別物である。池や沢の石に着くものを陟釐といい、水に浮いているものを苔という(12)。

ここでは「陟釐」と「苔」が同一物か否かが議論されているが、どちらも「苔」を水生生物とみなしている点は一致している。さらに、南北朝梁

(502-557)

の蕭綺が輯佚した晋の王嘉『拾遺記』には、黄金色に輝くという「夜明苔」が記載されている(13)。苔という字から考えるとヒカリゴケ

(Schistostega pennata) が想起されるが、水面に浮き黄金色に輝くという特徴はむしろヒカリモ (Chomulina

rosanoffi)

によく似ている。このように、主に隋以前の文献において、「苔」は水生生物だとする記載が多く見出された。したがって「苔」が意味する生物は、コケ植物に

限られたものではなく、藻類も相当含んでいたと考えてよいだろう。

一方、『通典』(801) に以下の文がある。なお下線は筆者が引いたものである。

『通典』辺防項

鞠国は抜野古の五百里東北にあり、六日間の道程である。鞠国では樹木があるのに草が生えておらず、地面には地苔のみある。羊や馬はいないが、中国で牛や馬を飼

うのと同じように家族で鹿を飼う。鹿に車を引かせれば、その力は三、四人分以上ある。人は鹿の皮を身にまとい、地苔を食べる。鞠国では木を集めて家を建て、身分の差にかか

わらず同居するという風習がある(14)。

鞠国はバイカル湖とエルグン川(大興安嶺山脈北西、中国とロシアとの国境沿いに流れる川)に挟まれた地域(現ロシア領)にあたる(15)。すると当地の

人々はツングース系民族だっただろうと推定してほぼ間違いないと思われる(16)。さらにここでいう鹿とは、トナカイのことであろう。一方「(鞠国の人

は)地苔を食べる」と書かれているが、これには疑問が残る。そもそもトナカイの飼育は食用にするためでもあり、人々が「地苔」を主食にしていたとは考えに

くい。コケを食べるのはトナカイの特徴であるから、伝聞の過程で人とトナカイが入れ替わってしまったのだろう。トナカイゴケ(Reindeer

moss; 図5-2)

と呼ばれるライケンはトナカイが好んで食べるコケで(17)、冬場の貴重な餌でもある(18)。つまり、『通典』に記された「地苔」は、トナカイゴケに比

定してよかろう。これにより、「苔」がライケンをさす例もあったことが知れよう。

一方、「蘚」の用例は「苔」に比べ少なく、さらに分かりにくい。晋代の崔豹『古今注』に「苔は紫色や青色の植物。別名、員蘚・緑銭・緑蘚がある

(19)」と記されるので、「苔」と「蘚」は意味の通じる部分があったと分かる。「苔」と「蘚」について、陳彭年『大宋重修広韻』(1008)

および戴侗『六書故』(1275年前後(20))にはこうある。

『大宋重修広韻』

苔は菭に同じ。また蘚のことである(21)。

蘚は苔蘚(22)。

『六書故』

苔の音は徒哀の切(タイ)。水中に生える苔は、青緑色で髪のようである。海浜に生えるものは、人々がよく取って食べているもので、「陟釐」ともよばれる。

陸上の苔は湿ったところに生え、「蒼苔」とも呼ばれる。

蘚の音は息浅の切(セン)。薄く、まだらな苔を蘚という。人の疥癬(ダニ感染による皮膚病)のようなものだ(23)。

このように『大宋重修広韻』は苔と蘚を区別しない。しかし『六書故』では、前述の『開宝重定本草』で議論されていた2種類の「苔」に加え、陸上のものも

「苔」と認め、3種類を挙げる。一方「蘚」と「癬」の音符が同じ「鮮」であることに加え、「(蘚は)疥癬のようなもの」との説明もある。第1章で述べた

が、西洋でもLichen(ライケン)に皮膚病の意味があった。『六書故』のいう「蘚」はそれに通じ、固着性のライケンをさす可能性があろう。また「蘚」

は「苔」に比べ薄く、まだらであると記される点も、固着性のライケンであるとすれば矛盾はない(図5-3)。ただし、『古今注』や『大宋重修広韻』が

「苔」と「蘚」を明瞭に区別しないことから、「蘚」がライケンに相当する字だとはいいきれない。

以上の如く「苔」と「蘚」は、ともに実態のはっきりしない植物名を指していた。そこで「苔蘚」は下等植物を広くさす語句と考えておこう。そして『日華子

本草』の本文に立ち返ってみたい。その「湿った地面に日光が当たって生える苔蘚」という説明から考えると、地面に生え、多湿を好む植物と推測できる。とす

れば、『日華子本草』に記される「地衣」は、ライケンよりコケ植物に近い生物らしい。

4.『本草綱目』以降の「地衣草」と「地衣」

前述のごとく、歴代の本草書は「地衣草」と「地衣」を別々に記載していた。ところが李時珍は『本草綱目』(1592)

において両者を同一物とみなし、さらに『本草拾遺』土部の「仰天皮」も同一物とし、一つの項目にまとめて記載した(24)。その項目名を「地衣草」とす

る。巻頭の目次や附図では「地衣」としている。また、初出文献を『日華子本草』としている。かりに「地衣草」が正しい項目名とするなら、初出文献は『本草

拾遺』(739) か『崔知悌方』でなければならない。こうした混乱を考慮すると、項目名は本来「地衣」とすべきだったといえよう。

ところで「地衣草」「地衣」の形態・生態については、『嘉祐補注本草』の記載が最後で、歴代の本草書は注を加えてない。この後、「地衣草」「地衣」の形

態・生態について得られる情報は、『本草綱目』初版以降の版本にみられる附図の変化だけである。そこで、「地衣草」「地衣」における図の変化をみてみよ

う。

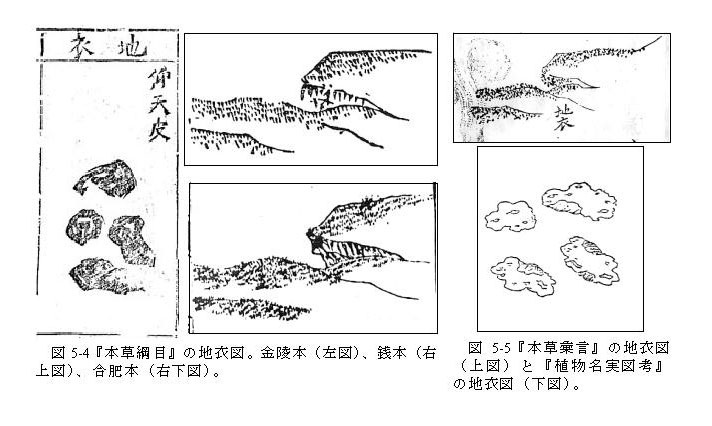

宮下三郎によれば(25)、『本草綱目』の附図には三種類あるという。一つは、金陵(初版)本の附図 (1596)

で、時珍の子たちが作成したもの。もう一つは、陸喆という人物が図を新たに描き出版した銭本 (1640) 。残る一つは、許功甫が描いた合肥本

(1885)

である。これらの地衣図を比較すると、銭本から図が大きく変わっていることがわかる(図5-4)。しかも銭本以降の図は、『本草彙言』(1624)

の図と酷似している(図5-5)。とすれば、銭本の図は『本草彙言』を参考に描かれた可能性が高い。一方、『植物名実図考』(1848)

の地衣図は金陵本の図と同じ4個体が描かれ、形状も似ている。

さて第1章で、ライケンの訳に「地衣」を採用した最初の書は、『植物学』(1858)

であったことを明らかにした。また本章までに「地衣」には主に三つの意味があったことを明らかにしてきた。このうちライケンの訳語になりうるものは、本章

で扱った医方書・本草書における「地衣」しかない。それは明代以降も主に本章の意味でしか用いられておらず、しかも医方書や本草書のみに細々と記載されて

いたものにすぎない。したがって李善蘭らがライケンの訳語として「地衣」を援用した書は上述のいずれかになろうが、特定には他の訳語を含めた総合的な検討

が必要である。これは今後の課題としたい。

5.小結

(ⅰ)初唐の『崔知悌方』に「地衣草」と称される薬物が記載される。これは地面に生える下等な植物で、セン綱植物の可能性がある。

(ⅱ)『日華子本草』には「地衣」という植物も記載されていた。この「地衣」は、生態からコケ植物に近い生物と考えられた。

(ⅲ)歴代の本草書は「地衣草」と「地衣」を別々に記載したが、『本草綱目』は両者を同一物とみなし、単一の項目にまとめて記載した。

引用文献と注

(1)小曽戸洋監修・篠原孝市ら編集『宋版外台秘要方(下)』東洋医学善本叢書5、東洋医学研究会、1981年、404頁(第21巻20葉)。「雀目方四

首…崔氏療雀目方。七月七日、九月九日、取地衣草、浄洗陰乾、末之、酒和服方寸匕。日三服、一月即愈。出第四巻中」。

(2)『重修政和経史證類備用本草』南天書局、1976年、171頁。および『経史證類大観本草』正言出版社、1977年、175頁。「(第六巻

四十六種陳蔵器余…)地衣草。味苦、平、無毒。主明目。崔知悌方云、服之令人目明、地上衣、如草。生湿処是」。

(3)李経緯主編『中医人物詞典』上海辞書出版社、1988年、575頁。

(4)池田知久訳『荘子(下)』学習研究社、1986年、82頁。「種有幾。得水則為{斷-斤}。得水土之際則為鼃蠙之衣。生於陵屯則為陵舄…」(郭慶藩

輯『荘子集釈』中国哲学叢書、河洛図書出版社、1974年、624-625頁)。

(5)郭慶藩輯『荘子集釈』中国哲学叢書、河洛図書出版社、1974年、625頁。「鼃蠙之衣、青苔也。在水中若張綿、俗謂之蝦蟆衣」。

(6)『爾雅注疏』台湾中華書局、1977年、第8巻 第8葉。

(7)欧陽詢撰・汪紹楹校『芸文類聚』上海古籍出版社、1999年、1408-1409頁。「(第82巻)風土記曰。石髮、水衣也。青緑色。皆生於石」。

『文選』李善注に引かれる『風土記』は「衣」を「苔」に作る。

(8)尚志釣・林乾良・鄭金生『歴代中薬文献精華』科学技術文献出版社、1989年、200-201頁。

(9)『重修政和経史證類備用本草』南天書局、1976年、237頁。『経史證類大観本草』正言出版社、1977年、268頁。「臣禹錫等謹按日華子云。

垣衣冷。又云。地衣、冷、微毒。治卒心痛、中悪。以人垢膩為丸、服七粒。是陰湿地被日曬起苔蘚是也。并生油調傅馬反花瘡良」。

(10)『重修政和経史證類備用本草』南天書局、1976年、236-237頁。『経史證類大観本草』正言出版社、1977年、267-268頁。「…大

抵苔之類也。以其所附不同、故立名。与主療亦異。在屋則謂之屋遊、瓦苔。在垣墻則謂之垣衣、土馬騣。在地則謂之地衣。在井則謂之井苔。在水中石土則謂之陟

釐…」。

(11)許愼『説文解字』中華書局、1963年、22頁。

(12)『重修政和経史證類備用本草』南天書局、1976年、237頁『経史證類大観本草』正言出版社、1977年、268頁。「(陟釐項)今按。別注本

云此即石髪也。色類似苔而麁渋為異。且水苔性冷、陟釐甘温。明其陟釐与苔全異。池沢中石上名陟釐、浮水中名苔爾」。

(13)斉治平校注『拾遺記』中華書局、1981年、213-214頁。「祖梁国献蔓金苔、色如黄金、若蛍火之聚、大如鶏卵、投於水中、蔓延於波瀾之上、

光出照日、皆如火生水上也。乃於宮中穿池、広百歩、時観此苔、以楽宮人。宮人有幸者、以金苔賜之、置漆盤中、照耀満室、名曰夜明苔。著衣襟則如火光。帝慮

外人得之、有惑百姓、詔使如苔塞池。及皇家喪乱、猶有此物、皆入胡中」。なおヒカリモ自体は微細な単細胞生物なので、すくい取るか、スポンジに吸わせるか

などして採取する必要がある。すると『拾遺記』に記される「大如鶏卵(大きさは鶏卵くらい)」という説明は、ヒカリモ自体の大きさをいったのではないと考

えられる。

(14)長沢規矩也・尾崎康編『通典』第8巻、汲古書院、1981年、499頁および547頁。「鞠国在抜野古、東北五百里、六日行。其国有樹無草、但有

地苔。無羊馬、家畜鹿如中国牛馬。使鹿牽車、可勝三四人。人衣鹿皮、食地苔。其国俗聚木為屋、尊卑共居其中」。

(15)譚其驤主編『中国歴史地図集』隋・唐・五代十国時期、地図出版社、1982年、74頁。当地図によれば、鞠(国)はバイカル湖とエルグン川(大興

安嶺山脈北西、ロシアとの国境沿いに流れる川)に挟まれた地域(現ロシア領)にあたる。

(16)加藤九祚『北東アジア民族学史の研究』恒文社、1986年、131-178頁。

(17)佐藤正己『有用植物分類学』養賢堂、S32、456-457頁。

(18)葛野浩昭『トナカイの社会誌』河合出版、1990年、262頁。

(19)欧陽詢撰・汪紹楹校『芸文類聚』上海古籍出版社、1999年、1409頁。「古今注曰。苔。或紫或青、一名員蘚、一名緑銭、一名緑蘚」。

(20)『六書故』の編者、戴侗は南宋の人で、徳祐初(1275)年に秘書郎という官職に就いたという(呉楓主編『簡明中国古籍辞典』吉林文史出版社、

1987年、146頁)。これをもとに、筆者は成書年を1275年前後と記した。

(21)陳彭年ら『校正宋本広韻』芸文印書館、1976年、99頁。「苔、上同。又蘚也」。

(22)陳彭年ら『校正宋本広韻』芸文印書館、1976年、290頁。「蘚、苔蘚」。

(23)戴侗『六書故』四庫全書珍本、商務印書館、1976年、第24巻

第39葉表裏。「苔、徒哀切。苔生於水者、青緑如髪。生海浜者人多取裛而食之、又名陟釐。陸地下湿亦生蒼苔。蘚、息浅切。苔之浅駁者曰蘚、猶人之疥癬」。

(24)『本草綱目』第6冊、科学技術出版社、1993年、第21巻 第5葉。

(25)宮下三郎「本草の図として-本草綱目附図の解説として-」『本草綱目附図』春陽堂、1979年、7-24頁。

図の出典

図5-1 魯軍主編『御製本草品彙精要』九州出版社(中国)、2002年、1741頁(垣衣図)、1744頁(陟釐図)、1759頁(土馬騣図)。

図5-2 柏谷博之責任編集『植物の世界』週刊朝日百科、朝日新聞社、1996年、第12巻(第138号)178頁。伊沢正名撮影「ハナゴケとワラハナゴ

ケモドキ」。上方はハナゴケ (Cladonia rangiferina)、下方はワラハナゴケモドキ (Cladonia mitis)

図5-3 柏谷博之責任編集『植物の世界』週刊朝日百科、朝日新聞社、1996年、第12巻(第138号)172-173頁。伊沢正名撮影「オオトリハ

ダゴケ」。オオトリハダゴケ (Pertusaria subfallens) 。

図5-4 金陵本(左図) 『本草綱目』第1冊、科学技術出版社、1993年、第2巻

第45葉。銭本(右上図) 鈴木真海訳・白井光太郎注・牧野富太郎ら頭註『頭註国訳本草綱目』第6冊、

春陽堂、1931年、558頁。合肥本(右下図) 『本草綱目附図』春陽堂、1979年、145頁。

図5-5 『本草彙言』(上図) 『本草彙言』内閣文庫所蔵本、第7巻図

第4丁表。『植物名実図考』(下図) 『植物名実図考』中華書局、1963年、425頁。