第1章 ライケンはいかにして地

衣と訳されたか

1.ライケンの歴史

真菌類と藻類が永続的な相利的共生関係を保つ複合生物を、いまラテン語や英語で一般にLichen(ライケン)と呼んでいる。しかし複合生物であること

が発見され、初めてこの分類群が設けられた訳ではない。まずライケンの研究史について簡単に述べておこう。

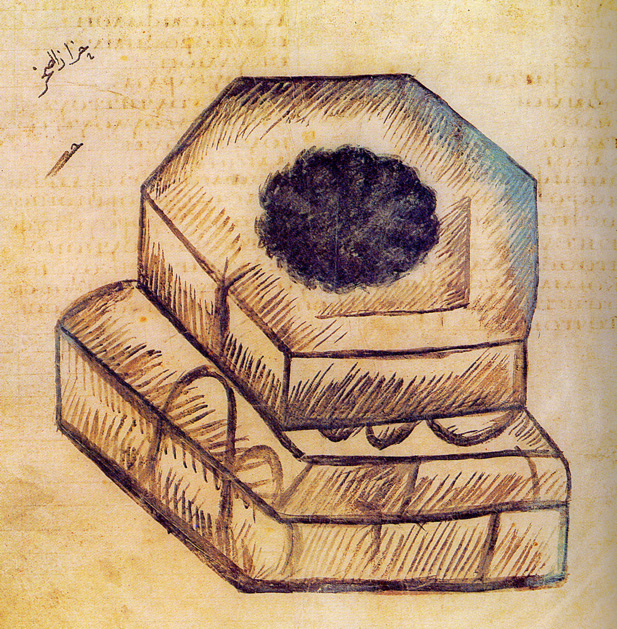

Lichenという語は、ギリシャ語のλειχην (liechen) を語源とする(1)。古代ギリシャのPlinius『Naturalis

Historia(博物誌)』(2)(前77)、Dioscorides『De Materia Medica

Libriquinque(薬物誌)』(3)(前68)などの書に、λειχηνと称する植物についての記述がある。とくに『De Materia

Medica

Libriquinque』のウィーン写本にはλειχηνの図があり、石造物の表面に円形の植物として描かれている(図1-1)。この円形植物はゼニゴ

ケ (Marchantia)

の一種に相当すると考えられている(4)。一方で、ギリシャ古典にライケンの語源と同じ「λειχην」という名の皮膚疾患が記載される(5)。

「Lichen」は現在、苔癬と呼ばれる皮膚疾患の英語名としても用いられているが(6)、これもギリシャ古典に由来するのだろう。当『De

Materia Medica

Libriquinque』は1516年フランスでラテン語に翻訳されるなど、ルネッサンス期でも影響を持ち続けた(7)。

以後の歴史は、主にA.

Smith『Lichens』(8)に基づき略述する。ヨーロッパにおける隠花植物の認識は、17世紀ごろまで日本や中国とあまり差がなかった。例えば

J.

Rayは現在のライケンに相当する種を多数扱ったが、それらをコケ植物と区別せず「moss」と呼んでいた。現在ライケンとして知られる生物を、一つの群

にまとめたのはR. Morison (1620-1683)

だった。Morisonはこの群を「Musco-fungus(こけのような菌類)」と名付けた。その後、属の概念を確立したことで知られるJ. P.

de Tournefort

(1656-1708)が、初めてLichenを属名に用いた。このLichen属をTournefortは、「花はないが、浅い典型的なカップ型の実を

つけ、顕微鏡でみると非常に微小な花粉や種子がみえる

もの」(9)と説明している。C. von Linné (1707-1778) は、『Species

plantarum(植物の種類)』(1753)

においてLichen属をAlgae内に置いた。現在の植物分類学からすれば、Linnéはライケンを極めて小さいグループとして扱ったといえる。のちに

Linnéの教え子でもあったE. Acharius (1757-1819)

がライケンを詳細に研究し、ライケンに対する知識は飛躍的に向上した。この新しい知識をA. P. de Candolle (1778-1841)

がいち早く取り入れ、ライケンを分類体系上の目 (Order) に引き上げたのである。

当時ライケンの植物体内部にある緑色の丸い細胞は、単なる器官のひとつに過ぎないと考えられていた。しかしS.

Schwendenerは緑色の細胞が極めて藻類に近い存在だと気づき、1867年に菌を宿主とする「寄生説」を発表する。当説は批判的な意見も多かった

が、実験的に分離培養が可能なこと、ライケンを構成する2生物を天然に遊離した状態で確認できないことなどの理由から、1870年代から 1880年

代にか

けて次第に共生説が認められるようになっていった。A. de Baryは1879年、

1880年

代にか

けて次第に共生説が認められるようになっていった。A. de Baryは1879年、

生物の共生を意味する新術語symbiose

(symbiosis)を発表し、近代生物学における相利的共生の発見となった(10)。

2.訳語「地衣」への疑問

三好学は、日本で最初にライケンを研究した人物とされている(11)。そして三好が明治21 (1888)

年に発表した「ライケン通説」は、日本でライケンを本格的に紹介した最初の論説である。この中でライケンを地衣と表記することについて、彼は次のように言

及する。

「ライケン通説」 第一章 名義

元此ノLichenノ語ハ仏国植物学者ツー子ホー (Tournefort)

氏ノ初テ命ジテル者ニシテ希臘語ノλειχηνヨリ来リテ疣痂ノ義トナス。蓋此植物ノ生殖子器ノ形状多少之ニ類似セルニ依ルヲ以テナリ(リンドスヱー

(Lindsay)(12) 氏ノ説)。邦訳ニハ地衣ノ語ヲ用ヒ来リシガ、頗妥当ヲ失スルカ如シ。何トナレバ本草綱目ニ記セル地衣草ハ蘚

(Musci)

ノ類ニシテライケンニ非ス。又本草品彙(13)ニ凡苔衣ノ類、五アリ。水ニ在ルヲ陟釐ト云、石ニ在ルヲ石濡ト云、瓦ニアルヲ屋遊ト云、墻ニアルヲ垣衣ト

云、地ニ在ルヲ地衣ト云トアリ。然ルニライケンハ地上ニ生スルモノアレドモ、過半ハ樹皮或ハ岩石ニ着生スヲ以テ、到底此地衣ノ一語ハ充ツ可カラサルナリ。

依テ予ハ今新ニ寄藻菌ノ訳称ヲ命セリ。何トナレハライケンハ近時ノ検究ニヨレハ、一群ノ菌類 (Fungi) ガ下等ノ藻類 (Algae)

ニ寄生(共生(14)ト云ヘリ猶適セリ)シテ成レル。複合体ニシテ而カモ其主タルモノハ菌類ニアルヲ以テナリ(其詳悉ハ後章ニ述フヘシ)。然リシテ今玆ニ

ハ便宜ニヨリテ姑ク原語ヲ以テ喚ブヘシ。…(15)

以上のごとく、三好は本草書に記載された地衣をコケ植物とみなし、地衣という訳語を不適切とした。さらにライケンの新訳語として「寄藻菌」を用いること

を提唱する(16)。三好がこの「ライケン通説」を発表した頃、南方熊楠 (1867-1941)

もキューバでライケンの新種を発見するなど、活発にライケンの研究を行っていた。南方は本草学にも精通していたので、本草書に記載された地衣という植物を

知っていたと思われる。ただ現在のところ、筆者は南方が訳語としての地衣に言及した文献を目にしていない(17)。他方、三好以降も下記の研究者が、地衣

に対して同様の指摘をしている。

牧野富太郎

地衣草ハ必ズシモ一種ノ植物デハナク、地面ニ平布シテ生活スル緑苔ナドノ総名デアル。中ニハ蘚類モアレバ苔類モアル、又淡水藻類モ交ハリ生ズル、又下等ナ

菌類モ雑生スル事ガアラウ。今日ノ植物学者ハLichenヲ地衣ト定メ居レドモ、是レハ、必ズシモ正確ナ対訳デハナイ(18)。

木村康一

本草ノ地衣ハ蘚苔類ノ総称ニシテ、現在ノ地衣類ニ非ザレドモ、参考トシテ現在ノ所謂地衣類ノ成分ヲアグレバ、…(19)。

朝比奈泰彦

『本草綱目啓蒙』巻之十七を繙くと地衣草と云ふものが掲げてあり、其和名に「ひかりごけ」・「ぢごけ」・「あをごけ」・「びろうどごけ」など云ふものが列

記され、其説明には「陰地上ニ一面生ズル緑苔なり形鵞毛絨ノ如シ数品アリ云々」とあり、寧ろ今日の蘚苔類を指す様である(20)。

佐藤正己

ソモソモ「地衣」ハモトLichenヲ意味スルモノデハナカッタ、地衣草トシテ始メテ『日華諸家本草』に著録サレ(21)「此乃陰湿地被日晒起苔蘚也」ト

註釈サレ、或ハ「即湿地上苔衣如草状者耳」ノ解説モアル、之カラ考ヘルト種類ハ何デモカマハズタダ一面ニ地面ニ生エタ所謂こけノ群落ヲ云ッタモノ即チ苔類

蘚類地衣類ヲオシナベテ云ッタモノデ必シモ一種ノ植物ヲ指シタモノデハナイラシイ、欧州デモ千七百年頃マデハ地衣類苔類蘚類ヲ総テ一緒ニMuscus(即

チ英語ノMoss)ノ部ニ入レテアッタガ実ニ東西ノ好一対ト謂フベキデアラウ(22)

宇佐見直八

この地衣草は日華本草に著れて、本草拾遺の仰天皮と併合して掬天皮と本草綱目に云ふ。陰湿の地上日に晒らされて起生する地上の苔衣である。故に「ぢごけ」

と云ふ、気味は苦く冷にして微毒がある、或は平にして毒なしとも云へば地衣のみではなく、或は蘚苔類を用ひたる場合もあると考察せねばなりません

(23)。

以上に引用したごとく、歴代の植物学者は本草学における地衣・地衣草を、むしろコケ植物に近いとみなしていたことが理解されよう。

3.佐藤正己の調査

Lichen(ライケン)に、いつ誰が「地衣」という漢字を充てたのであろうか。この疑問について朝比奈泰彦は、「地衣と云ふ文字を現今のLichen

に充てたのは欧州の植物学がわが国渡に来して以後のことであることは間違いないが何時誰が創始したのか著者は明言することを得ない」(24)と述べるにと

どまる。

佐藤正己は牧野富太郎が所蔵していた明治維新後の植物学関連出版物を閲覧し、昭和7 (1932)

年に「Lichenノ訳語ニ就テ述ベル」を発表した(25)。そこで佐藤は二つの植物分類表に着目した。一つは明治5 (1872)

年8月出版の「林娜(リンネ)氏植物綱目表」である。当分類表の「二十四綱 Crytogamia殖機隠微者」には、以下のように書かれている。なお、引

用文中の傍記は括弧内に記した。

一目 羊歯 蕨(ワラビ) 薇(ゼンマイ)

二目 苔蘚 地衣草(ヂゴケ)

三目 藻類 昆布(コンブ) 紫菜

四目 芝栭 玉蕈(シメヂ) 霊芝(サイワイタケ)

リンネ分類体系ではCrytogamiaに、Filices・Musci・Algae・Fungiの4群が置かれる(26)。したがって「苔蘚」は

Musciに相当し、当分類表を訳著した田中芳男はコケ植物の代表として「地衣草」を挙げていたことがわかる。一方、ライケンはリンネ分類でAlgaeの

一属として位置づけられていたため、分類表に記載がない。

佐藤が着目したもう一つの分類表は、明治5 (1872)

年10月出版の「垤甘度爾列(デカンドルレ)(27)氏植物自然分科表」である。当分類表は「林娜氏植物綱目表」の出版から、わずか2ヶ月しか経ていな

い。しかも、ともに文部省博物局発行で田中芳男の訳著である。にもかかわらず、当分類表では以下のごとくライケンに「地衣」をあてていた。

AMPHIGAE. THALLOGENAE OR

CELLULARES.

通長部 聚胞体ノ広布ニ因テ繁殖シ其組織全ク聚胞体ナル者

第二百十八綱 LICHENES. 地衣科

第二百十九綱 FUNGI. 芝栭科

第二百二十綱 ALGAE. 海藻科

そして佐藤は、以上の相違をもとに下記の結論を得ている。

Lichenヲ始メテ地衣ト訳シタ人ハ田中芳男先生デアッテ地衣ナル語ハ明治五年ヲ界

トシテ古イ意味ヲ捨テヽ更生シタト考ヘタイ、資料ノ乏シイ著者ハ敢テ

断言スルコトハ出来ナイガ先ズ中ラズト雖モ遠カラズト云フ確信ハ持テルト思フ(28)。

筆者の管見で、訳語に関する論文はこれが唯一であった。しかも佐藤論文は推論に止まっており、なお詳細な議論が必要と思われ、当訳語の成立経緯を第一に

解明しなければならないだろう。

4.『植物学』に記載された「地衣」

国立国会図書館・内閣文庫所蔵の植物学書を調査した結果、佐藤正己の指摘通り「垤甘度爾列氏植物自然分科表」が最も早いという結果が得られた。一方、明

治6 (1873)

年に相次いで出版された安部為任訳・伊藤謙補訂『植物学和解』(29)、阿部弘国訳『植物学訳解』(30)、田原陶猗訳『植物学抄訳』(31)にも「地

衣」の記述があることが分かった。これら3書は中国で出版された『植物学』の翻訳書である(32)。この中国版『植物学』を調べると、やはり地衣の記述が

あった。すると『植物学』に記された地衣は、ライケンの訳語なのであろうか。

『植物学』は清後期に李善蘭 (1810-1882)・A. Williamson(韋廉臣、1829-1890)・J.

Edkins(艾約瑟、1823-1905)の3名が共同編集し、1858年に上海で出版された植物学書である(33)。この『植物学』の底本について、

沈国威はJ. Lindley (1799-1865) 『Elements of

botany』の1847年版かそれ以降の版本で、かつ他の書からも補って訳したと結論づけている(34)。1847年版『Elements of

botany』をみると、ライケンは主に生殖器が解説され(35)、『植物学』の条文に相当する文がない。ならばまず、「地衣」がライケンの訳語であるか

否かを明らかにせねばなるまい。『植物学』における「地衣」の記載は、李善蘭とWilliamsonが担当した第6巻以下の二ヶ所がある(36)。

第12葉

地衣や石蕊の類は、聚胞体からなる。通体で養分を吸い取り生きており、地面に生える。この類は内部に緑色の組織がある。子には胚がない(37)。

第14葉

通長の部は、地衣類・蕈類・海帯類の3つに分けられる(38)。

第12葉の文から、『植物学』に記される「地衣」が現在のライケンに相当する生物か否かを判断することは難しい。とりわけ「地面に生える」と記されてい

るが、こうした生態をもつライケンは少ない。そこで第14葉に記された分類体系から、「地衣」が西洋植物学上のいずれの分類群に該当するのかを考えてみた

い。まず『植物学』が依拠するCandolleの分類体系と比較してみよう。するとCandolleの分類検索表では『植物学』の通長部に該当する群に3

目 (Order) を挙げ、水生ならAlgaceæ、葉状体 (thalli)

があればLichenaceæ、葉状体がなければFungaceæとしている(39)。一方、『植物学』で海帯類は「水中あるいは湿地に生ず」と記され

(40)、蕈類は図に担子菌の断面が掲げられている(41)。つまり海帯類がAlgaceæに、蕈類がFungaceæに該当することは明らかである。し

たがって「地衣類」は、Lichenaceæに該当すると判断できる。すなわち『植物学』に記された「緑色の組織」という記述は、単なる器官のひとつに過

ぎないと考えられていた共生藻 (photobiont) を表現したものと考えてよいだろう。

一方、「地衣」がライケンの訳語であるなら、「(ライケンが)地面に生える」という『植物学』の説明はどう解釈できるだろうか。たしかに一部のライケン

(Cladonia etc.) は地面に生えるが、大半は樹皮や岩石の表面につく。例えばE. A. Youmans『Second Book of

Botany』(42)(1875)では、「…岩石・樹皮・古壁の表面や岩場で見られる…植物をライケンと呼ぶ」と説明し、生育場所に地面を挙げていな

い。また1847年版『Elements of

botany』はライケンの着生地を記述しないが、同じくLindleyが著した1841年版『Natural System of

botany』に、以下の一文がある。なお生育地に言及した部分に下線を引いた。

『Natural System of botany』第218目「ライケン」

重要な特徴。多年生植物。乾燥した場所の地面・岩石・樹木の表面にひろがる(43)。

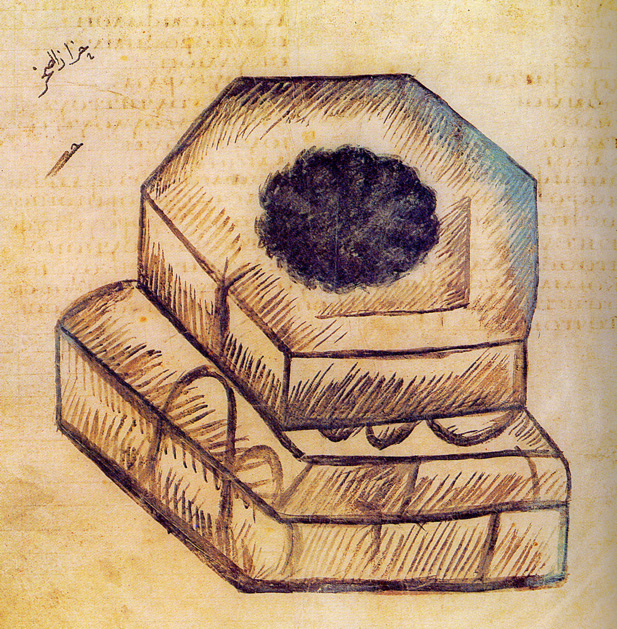

他方、『植物学』には「地衣・石蕊の類」とも記されていた。この石蕊は、呉其濬『植物名実図考』(1848)(図1-2)等に、石の表面に生える円形の

植物として描かれている。石蕊は中国で現在、ハナゴケ (Cladonia) 属およびハナゴケ (C. rangiferina)

をさす名称であるが、少なくとも清代では岩石の表面に生える植物をさす名称であった(44)(参考 図1-3)。そして『Natural System

of

botany』の「地面・岩石」は、「地衣・石蕊の類」と語順が対応する。しかも同書はライケンの生育地について、最初に「地面」を挙げていた。つまり三

好学らが疑問視した地衣という訳語は、『植物学』編集の際にLindleyの記述から生まれた可能性があろう。

当『植物学』は日本で慶応3 (1867)

年に足利求道館から翻刻された(45)。現在知られている和刻版『植物学』では足利求道館本がもっとも古く(46)、Lichenの訳語に地衣を用いた日

本初の書といえる。田中芳男の「垤甘度爾列氏植物自然分科表」には、地衣以外にも『植物学』で造られた語彙(「通長部」「聚胞体」など、前節参照)が使用

されているので、彼がCandolleの分類体系を理解し、『植物学』から語彙を採用した事はほぼ間違いない(47)。

すなわち現在日本でライケンの訳語を地衣としているのは、1858年に中国で出版された『植物学』に基づく事が明らかである。さらに漢字植物学用語の相

互使用経緯からして、中国・韓国でもライケンに「地衣」の語をあてているのは、この日本での訳語選定に起因すると考えられよう。

5.小結

以上の検討から、次の史実が明らかにされた。

(ⅰ)日本で最初に地衣をLichenの訳語として記載した書は、足利求道館が1867年に翻刻した『植物学』(1858) である。

(ⅱ)田中芳男「垤甘度爾列氏植物自然分科表」(1872) は、『植物学』から一部の語彙を採用しており、そのなかに「地衣」がある。

(ⅲ)Lichenの訳語として地衣を採用したのは、「垤甘度爾列氏植物自然分科表」ではなく、『植物学』である。

引用文献と注

(1)大槻真一郎『語源辞典・ギリシア語篇』同学社、1979年、101頁。

(2)大槻真一郎主編・岸本良彦訳『プリニウス博物誌』八坂書房、1994年。

(3)『De Materia Medica

Libriquinque』の書名は『近代植物学の起源』(アグネス・アーバー著・月川和雄訳、八坂書房、

1990年)で用いられたラテン語名に従った。

(4)大槻真一郎『ディオスコリデス研究』エンタプライズ、 1983年、 211頁。

(5)『医学大辞典』(医学書院、2003年、1531-1532頁)等によれば、苔癬は英語でlichenと綴る医学用語である。ドイツ語では

lichenをFlechteと綴り、やはりライケンと苔癬の2つの意味をもつ。

(6)Plinius『Naturalis

Historia』(大槻真一郎責任編集・岸本良彦ら訳『プリニウス博物誌』八坂書房、1994年)に顕著にみられる。

(7)アグネス・アーバー著・月川和雄訳『近代植物学の起源』八坂書房、 1990年、 94-95頁。

(8)A. L. Smith, Lichens(London: Richmond Publishing, 1975).

(9)A. L. Smith, Lichens(London: Richmond Publishing, 1975), 5.

"lacking flowers but with a true cup-shaped shallow fruit, with very

minute pollen or seed which appeared to be subrotund under the

microscope."

(10)ダンネマン著・安田徳太郎訳編『新訳ダンネマン大自然科学史』第10巻、 三省堂、 1979年、

323-325頁。「地衣類の緻密な研究から、まったく思いがけない結果があらわれた。…地衣類はたいていのばあい、菌類か、あるいは藻類単独では生活で

きない条件下で見いだされるので、この状態を寄生とみなすことができなかった。ある人がそれに「共生」という名前をつけた。その後の多くの研究から、この

ような連合は、動植物界では広く見られる現象であることがわかった」。

(11)牧野富太郎「我邦地衣ノ専攻者トシテ前ニ三好学博士、後ニ朝比奈泰彦博士」『植物研究雑誌』第6巻 第8号(1929年)231-233頁。

(12)Lauder W. Lindsayのこと。19世紀後半のライケン研究者で、第4節で述べるJohn Lindley

(1799-1865) とは異なる人物。

(13)白井光太郎『(増訂改訂)日本博物学年表』(1934)に、「1766年8月伊勢神宮の神官度会常民『本草品彙』十一巻を作る」と記されている。

この『本草品彙』について上野益三は、「著者、書名ともに発見できない」(『日本博物学史』389頁)という。しかし『国書総目録』(岩波書店、1990

年)は『本草品彙』を2つ挙げる。一つは上述の度会常民『本草品彙』であるが、所蔵機関の記載がない。もう一つは杏雨書屋所蔵『本草品彙』1巻で、江戸・

楠本玄因の著とある。なお、『神宮医方史』(久志本常孝著、文栄社、1985年)には『本草品彙』および度会常民(および久志本常民)についての記述がな

い。

(14)共生はSymbiose (Symbiosys)

の訳語と考えてほぼ間違いなかろう。「共生」は、『史記』殷本紀(「桑穀共生於朝」)から、『植物学』(第8巻

第14葉「雌雄共生於一茎上」)まで用例がみられる。しかし、いずれも「一緒に発生する」という動詞句である。「ともに生きる」という意味で用いられるよ

うになったのは、管見では三好学の「ライケン通説」が最も早い。したがって「共生」は三好によって使われ始めた可能性が高い。

(15)三好学「ライケン通説」『植物研究雑誌』第2巻 第21号(1888年)、208-209頁。

(16)三好学は『隠花植物大意』(1889)において、「此類ニハ、予別ニ寄藻菌ノ新称ヲ命セシガ、今茲ニハ、姑ク普通ノ呼称ヲ用フ」(15頁)と記

し、この書や同時期の論文では訳語に地衣を用いている。

(17)長谷川興蔵校訂『南方熊楠日記』八坂書房、1987年、第1巻284・296・305頁(1891年10月14日・1892年4月30日・11月

24日の日記より)。南方熊楠は、「明治24年(1891年)クバ島で見出した石灰岩生地衣を、シカゴのカルキンス大佐経由、巴里のニランデルに贈り二氏

が、グアレクタ=クバナ(Gualecta CubanaNyl.)と命名したのは、欧人の縄張り内で、亜人が生物新種を発見の嚆矢としてほめられた」(笠井清『南方熊楠』吉川弘文館人物叢書、78-79頁)と

述べている。また日記や著作において、南方はライケンを主に地衣と表記しており、地衣の使用を避けた形跡もない。ちなみに、南方と交流があった孫文はマウ

イ島で自ら採取したライケンを南方に送り、1901年6月26日付の書信でそのLライケンの生えていた情況や採集が困難であったことを報告したという(前

掲『南方熊楠』168-169頁)。

(18)鈴木真海訳・白井光太郎注・牧野富太郎ら頭註『頭註国訳本草綱目』春陽堂、1931年、第6冊557頁。

(19)鈴木真海訳・白井光太郎注・牧野富太郎ら頭註『頭註国訳本草綱目』春陽堂、1931年、第6冊557頁。

(20)朝比奈泰彦『地衣類』岩波生物学講座、岩波書店、1930年、3頁。

(21)第5章に詳述するが、本草書における「地衣草」の初出は『本草拾遺』(739)

である。一方、『日華子本草』(950年頃)には「地衣」が記載されている。金陵本『本草綱目』も「地衣草」の項目名ではあるが、初出文献に『日華子本

草』を挙げる。

(22)佐藤正己「Lichenノ訳語ニ就テ述ベル」『植物研究雑誌』第8巻 第5巻(1932年) 239-242頁。

(23)右左見直八「本草より見えたる蘚苔地衣の薬用に就て」『本草』第8巻(1933年)425頁(105頁)。

(24)朝比奈泰彦『地衣類』岩波生物学講座、岩波書店、1930年、4頁。

(25)佐藤正己「Lichenノ訳語ニ就テ述ベル」『植物研究雑誌』第8巻 第5巻(1932年) 239-242頁。

(26)C. von Linné 『Genera Plantarum(植物の属)』植物文献刊行会、1939年、1034-1077頁

1935年、下巻、1131-1156頁

(27)A. P. Candolleの漢字表記(第1章参照)。

(28)佐藤正己「Lichenノ訳語ニ就テ述ベル」『植物研究雑誌』第8巻 第5巻(1932年)、 239-242頁。

(29)阿部弘国訳『植物学和解』内閣文庫所蔵 (配架番号196-201)、下巻、第6巻 第18葉。

(30)安部為任訳・伊藤謙補訂『植物学訳解』内閣文庫所蔵 (配架番号196-200)、中巻、第6巻 第17葉。

(31)田原陶猗『植物学抄訳』国立国会図書館所蔵本 (マイクロフィッシュYDM57255)、第6巻

第15、17葉。この頭注に「陶猗云地衣ハ『ヒカリクサ』ト云ヒ…」とある。

(31)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、恒和出版、1980年、解説20頁。

(32)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、恒和出版、1980年、解説14-15頁。

(33)沈国威『植学啓原と植物学の語彙-近代日中植物学用語の形成と交流』関西大学東西学術研究所、2000年、37-38頁。上野益三は「この『植物

学』の訳出の底本については、…1841年版『植物学要綱』(Elements of

botany)と推測される」(『植学啓原・植物学』解説16-17頁)としている。ただし上野が見たのは1861年版のみで、1841年版を目にする機

会がなかった。沈国威はこの欠点を補うべく1841年版を調査した。結果、1841年版には当たらないと判断している。

(34)J. Lindley, Elements of botany(London: Bradbury & Evans,

1847). "724 LICHENS are mere celluar expansions, usually horizontal,

but occasionally perpendicular, consisting of a thallus, or combination

of stem and leaves, upon which shields, apothecia, or reproductive

organs, appear. 725 The shields consist of a margin, inclosing a

kernel, nudeus, in which tubes containing sporules, and called asci,

are imbedded."

(35)沈国威『植学啓原と植物学の語彙-近代日中植物学用語の形成と交流』関西大学東西学術研究所、2000年、208頁。

(36)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、恒和出版、1980年、321頁。「(足利求道館本 第6巻

第12葉)地衣石蕊類、以聚胞体為之。通体能吸食以養身、生於地。此類皮内有物、緑色。其子無胚」。12葉にある図の甲は、Shaerophorus属ラ

イケンの子器柄と子器を描いたものと考えられる。

(37)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、恒和出版、1980年、

317頁。「(足利求道館本第6巻第14葉)通長之部分為三。一地衣類、一蕈類、一海帯類」。

(38)J. Lindley, Natural System of

botany (London: Longman, 1841, 2ed.),

xxvi.

(39)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、 恒和出版、 1980年、 321頁(第6巻 第13-14葉)。

(40)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、 恒和出版、 1980年、 317頁(第6巻 第12葉)。

(41)E. A. Youman, Second Book of

Botany (New York, D. Appleton, 1974),

193. "The gray, yellow, or greenish, crust-like layers that are seen on

stones and the bark of tree, on old walls, and in rocky places, are a

low form of vegetation, called Lichens."

永田方正はこれを訳述し、『由氏植学書』(1874)を著した。当文はその第3巻 第75葉(内閣文庫配架番号 196-199)に対訳がある。

(42)J. Lindley, Natural System of

botany (London: Longman, 1841, 2ed.),

"Order CCXC. Lichenes or Lichenaceæ The Lichen Tribe. ... Essential

Character. -Perennial plants, often spreading over the surface of the

earth, or rocks or trees in dry places, ..."

(43)石蕊は『国訳本草綱目』(鈴木真海訳・白井光太郎監修、春陽堂、1934年)等でハナゴケに同定され、定説化している。この同定を疑問視した研究

者はみあたらない。唯一、北村四郎は「『本草綱目』の図や『植物名実図考』の図はハナゴケではない。時珍の記文はハナゴケのほかに図のような植物を含んで

いたのであろう」(「『本草綱目』の植物」『北村四郎全集』319頁)と述べている。本文に挙げた『植物名実図考』の図は確かにハナゴケとは異なる植物と

思われるが、『De Materia Medica Libriquinque』にあるλειχηνの図と概念的に近い点は興味深い。

(44)上野益三・矢部一郎『植学啓原・植物学』江戸科学古典叢書24、 恒和出版、 1980年、解説13-14頁。

(45)八耳俊文「19世紀漢訳洋書及び和刻本所在目録」『六合叢談(1857-58)の学際的研究』沈国威編、白帝社、1999、196-197頁。

(46)上野益三によれば、「垤甘度爾列氏植物自然分科表」は1866年に成稿したという(『日本博物学史』587頁)。これは、足利求道館本『(翻刻)

植物学』の刊行以前である。

図の出典

図1-1 R. T. Gunther, The Greek Harbal

of Dioscorides (New York: Hafner Publishing Co., 1959), 444.

ウィーン本は512

年頃の写本で、コンスタンチノープルのユダヤ人が1562年頃、売りに出していたという。これが後にウィーンの帝国図書館に運ばれた。図は

Dioscoridesの師 (Krateuas) の時代に遡るものもあるという(以上、『近代植物学の起源』16-18頁より)。

図1-2 『植物名実図考』中華書局、1963年、425頁。

図1-3 『全図植物歌略』公超書端、1898年、巻頭図。

<図1-3に関する追記>

筆者が2004年1月に中国国家図書館(北京)で追調査した結果、傅蘭雅『植物図説』

(1890頃)巻四第二葉ウラに同様の図がみられた。『植物図説』は『格致彙編』に所収される。

1880年

代にか

けて次第に共生説が認められるようになっていった。A. de Baryは1879年、

1880年

代にか

けて次第に共生説が認められるようになっていった。A. de Baryは1879年、