我々の研究

我々の研究は、パーキンソン病の

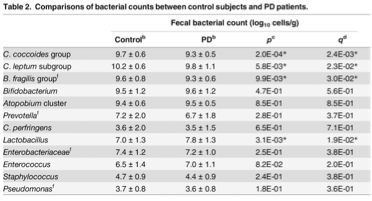

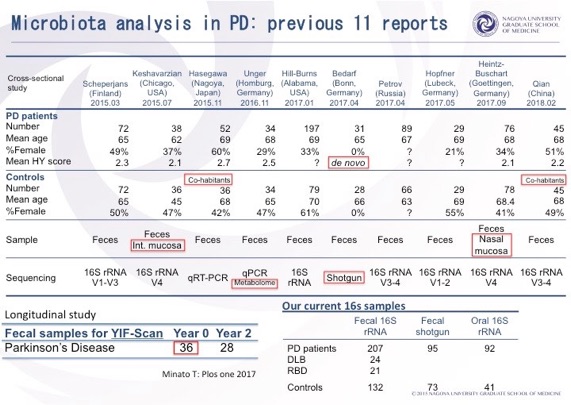

腸内細菌研悠では世界では3番目Hasegawa, S et PLoS One (10) e0142164 2015に報告しています。この時の考えでは、善玉菌と呼ばれる菌が減っているのだと思っていました。しかし、その結果は、逆でした。 Laxctobatilusのような善玉と呼ばれている菌が病気では増えていて、逆に酪酸菌と言う今まではガス壊疽菌よのうな悪玉菌が属する菌群が低下していました。また、細菌により役割がちがい、症状によって異なった細菌が関与することやLPSと呼ばれる身体にとって悪い物質が患者さんの身体には入りやすい状態であることがわかりました。

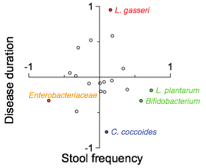

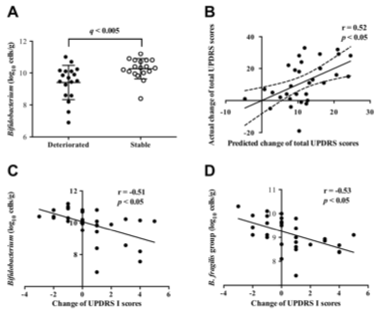

さらに、2年間の経過での腸内細菌の変化を報告(Minato T: Plos one 2017)しています。

ここでもある種の細菌が病気の進行に関わっていることがわかりました。しかし、この方法では調べられる種類が少ないので、現在は16sとメタゲノムで測定する様にしています

大学院生募集中です

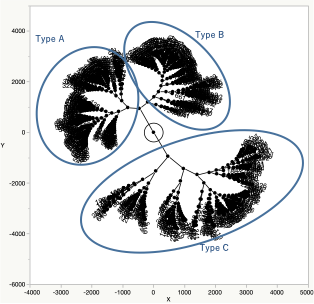

しかし、腸内細菌の解析が簡便に行えられる様になって腸内細菌に関する報告はバブル期の様に増えています。しかし、報告による結果はまちまちです。この原因は国間の違いが大きいからです。例えば、今までの論文のデータを再解析すると大きくて3つのタイプに分けられました。

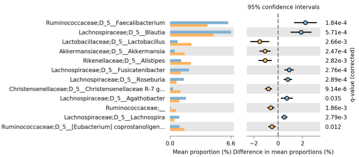

我々の検討では、日本人やロシア人(ただしモンゴルに近い地域です)はビフィズス菌や酪酸菌が多く見られます。ヨロッパ人は、プレボデラや酪酸菌が多く見られます。この酪酸菌も種類が違います。アメリカ人は、わりに大腸菌が多く出現し、人種がたくさんいる割には腸内の細菌の多様性が低下しています。現在世界の国間の違いを情報理論を用いて除くことで世界で共通のパーキンソン病の起炎菌を見つけ論文投稿中です。この中で、 Akkermanciaという菌は、PDで多く出現することがわかっています。我々の結果も同様です。

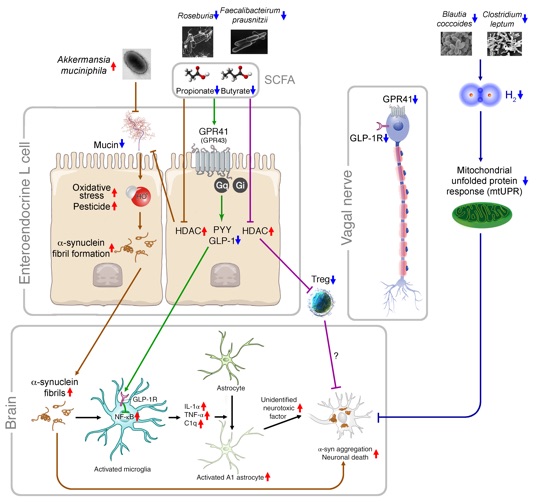

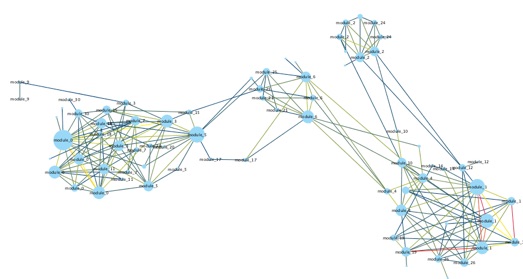

ところが先日、学会でむしろ健康に関係があるという報告もありました。確かに、腸内細菌叢は一つの世界です。菌同士が共存しながら生息しています。ネットワークを考えるべきと思い、病気に関係する菌群のネットワークを解明しているところです。上の図は一部の菌がモジュールを形成しながらネットワークを作っていることをその代謝産物と組み合わせて作って見ました。さらに、細菌が作る短鎖脂肪酸が粘膜の栄養や腸管の免疫に関わっていることがわかってきました。そこで上山先生の研究室と共同して短鎖脂肪酸の測定を行なっています。

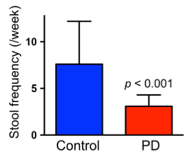

Unger, M. M Parkinsonism Relat Discord 2016

左図はドイツの報告ですが、我々も同様の結果を得ています。短鎖脂肪酸と菌との同時測定は我々のみですので、これも近日中に論文として報告されます。さらに興味深いのは症状の進行と密接な関係があることがわかっています

腸管での、いろいろな働きが腸管そのものへ障害にも関係します。また免疫に関係していますので、その部分でも脳への延焼に関係があると思います。さらに、パーキンソン病に関して考えるとその原因物質と考えられるαシヌクレインが、迷走神経を介して伝播するという考え方もあります。また、近年では、残留農薬による影響や各種薬剤の関わり(抗生物質以外に多くの薬剤が腸内細菌叢を変化します。新しい分野ですがワクワクさせてくれると思います。