歯学部付属病院における歯科電子カルテ運用時の諸問題

○齊藤 孝親1)

松島 潔1)

笹井 啓史1)

矢崎 貴啓1)

木本 統1)

内山 敏一1)

大沢 聖子1)

高橋 幸雄2)

山田 文香3)

日本大学松戸歯学部付属病院医療情報管理部1)

富士通株式会社2)

(株)富士通中国システムズ3)

Solutions to Various Problems of Dental Hospital Information System

○Saito Takachika1)

Matsushima Kiyoshi1)

Sasai Hirofumi1)

Yazaki Takahiro1)

Kimoto Suguru1)

Uchiyama Toshikazu1)

Osawa Seiko1)

Takahashi Yukio2)

Yamada Fumika3)

Nihon University School of Dentistry at Matsudo Hospital1)

Fujitsu Limited2)

Fujitsu Chugoku Systems Limited3)

Nihon University Hospital, School of Dentistry at Matsudo established the first electronic dental/medical record system in Japan on April 1, 2006. Each dental care unit has been allocated computer terminals and engages in dental care management in a nearly paperless and filmless environment. As the core of our system, we are utilizing the HOPE/EGMAIN-EX medical information system (FUJITSU), with some modifications and developments made specific for dental hospital use. Although the system has some problems, such as start-up times for consulting the reservation and dental treatment databases, it has been extremely stable in operation, and has helped to establish a smooth coordination between the medical and dental departments, as well as their systems. The operation-related problems are mostly related to receipt preparation, such as difficulties in converting standard names for dental diseases to abbreviated versions. In addition, correction of daily medical treatment records previously entered has been problematic. In the present report, we discuss the various problems faced while operating the dental hospital information system, including the use of standard names for dental disease, and our solutions.

Keywords:

electronic dental record system, 歯科電子カルテシステム, dental hospital, 歯科病院, hospital information system, 病院情報システム

1. はじめに

日本大学松戸歯学部付属病院では平成18年度より歯科電子カルテシステムを稼働させ,歯科診療ユニットごとに電子カルテ端末を配置し,ほぼペーパーレス,フィルムレスの環境で診療を行っている。

システム導入時は、紙カルテから移行の問題に加え,歯科独自の問題として療養担当規則に準拠した歯科診療録表示形式への対応や歯科エックス線撮影への対応など歯科的要件への対応が大きな問題であった。これらの問題の多くは導入時の対応によって改善が図られたが,歯科レセプト作成への対応などは導入後も大きな問題となっている。

そこで,歯科標準病名活用の実際含め、歯科電子カルテ運用時の諸問題と当院の対応について報告する。

2. 歯科病院

当院は,歯科17科(初診科,臨床検査科,放射線科,補綴科,保存科,歯周科,小児歯科,矯正歯科,予防管理科,特殊歯科,口腔インプラント科,口腔外科,スポーツ・睡眠健康歯科,再生歯科,顎顔面機能再建科,顎関節・咬合科,麻酔・全身管理科),医科3科(内科,外科(頭頸部)・耳鼻咽喉科,脳神経外科)および顎脳機能センター(口・顔・頭の痛み外来,摂食・嚥下リハビリテーション外来,歯科人間ドック外来,脳ドック外来、心臓血管ドック)を有する日本大学松戸歯学部付属の歯科病院で,歯科診療ユニットは186台,病床数は33床である。

3. システム

当院の電子カルテシステムは,HOPE/EGMAIN-EX(富士通) を中核に,その歯科ライブラリを歯科病院用に拡充・開発したもので、医科歯科統合したシステムとなっている。部門システムは医事会計システムHOPE/X-WIN,放射線システムHOPE/DrABLE-EX,臨床検査システムLAINS-PC,物流システムPDSideである。端末は,全ての歯科診療ユニット含め約300台が配備されている。歯科予約や歯科処置の起動速度の問題などはあるが、医科と歯科の連携や部門システムとの連携も円滑で、システム的には非常に安定した稼働を示している。

4. 導入時の諸問題

システム導入時は、紙カルテから電子カルテに移行するための対応など一般的な電子カルテ導入時の問題に加え,歯科的要件への対応が大きな問題であったが、療養担当規則に準拠した歯科診療録表示形式の装備、口内法や14枚法撮影[図1]などデジタル歯科エックス線撮影のDICOM対応,診療録画面を利用した歯科衛生士業務記録の導入,電子カルテ、物流と連携した歯科技工システムの開発などの歯科的要件への対応によって多くの問題の改善が図られた。しかし歯科レセプト作成への対応や歯科ユニットを中心とした診療予約への対応は導入後も大きな問題となっている。

5. 運用上の諸問題

電子カルテシステム運用後に生じている諸問題のいくつかを例示する。

1)プログレスノートと歯科処置との関係に関する問題

POSではプロブレム毎にSOPAで問題解決の流れを記録する。当院のシステムもプログレスノート内にSOAPに続いて歯科処置が展開されるPOS指向となっている。しかし、歯科では歯周炎、根尖性歯周炎、う蝕など複数のプロブレムに対して並行して診療をすすめることが多く、医科を基本としたシステムではプログレスノートと歯科処置との関係が1対多となる場合が多く、POSとしての整理がしにくい状況がみられており検討課題となっている。

2)医科病名と歯科病名の関係に関する問題

当院のシステムは医科歯科統合システムとして構築されており、病名選択後、医科は医科処置、歯科は歯科処置を選択する流れとなっている。医科処置と歯科処置とはメニュー位置や内容が異なるために処置選択に関しての問題はみられなかったが、病名選択画面は医科歯科共通のために歯科病名として医科病名を選択してしまうケースが新卒者で時々みられる。これについては頻用病名リストからの病名選択ではなく、任意でキーワード検索した場合に生じる傾向がみられたので、病名選択時に個々の病名に対応したコメント表示ができるアノテーション機能を付加することで対応した。また、医科と歯科で共用する病名については、歯科では部位必須とされるが医科では不要とされるなど医科と歯科でのレセプト要件の違いによる問題が生じ、歯科使用でのみ部位必須チェックを行うために同一病名を医科用と歯科用の二重登録する必要が生じた。

3)オーダーと歯科処置との関係に関する問題

医科ではオーダリングの自由度は高いようで、放射線オーダー、検査オーダーでの制限機能はほとんどみられない。しかし、歯科では、放射線オーダーではパノラマ撮影を行うための病名要件、加圧根充加算算定時の口内法撮影要件、パノラマ撮影との同撮による口内法等の点数逓減などが必須であり、検査オーダーでも病名要件や入院・術前要件など多くの要件や制限への対応が強いられているため、運用でカバーしなくてはならない部分が多いことが問題となっている。

4)歯科レセプトへの対応の問題

レセプトでは「破損」は修理のための病名,「不適合」は除去のための病名とされ,破損した冠を除去するには「冠破損」でなく「冠不適合」の病名を付けなくてはならないというレセプト独自の病名と処置のルールがあることなどが運用開始3年目に入っても問題となっている。

特に新卒者ではこれら保険ルールの認識が不十分な場合が多くみられるが、既存のチェック機能では対応しにくい場面も多いため電子カルテ掲示板で注意喚起するとともに会計窓口での人的チェックにより医員宛に修正依頼する運用で対応している。電子カルテシステムと医事会計システムの連携が双方向でないため,会計時やレセプト作成時の修正で電子カルテシステムと医事会計システムの整合性を取ることが容易でないことも大きな問題となっている。

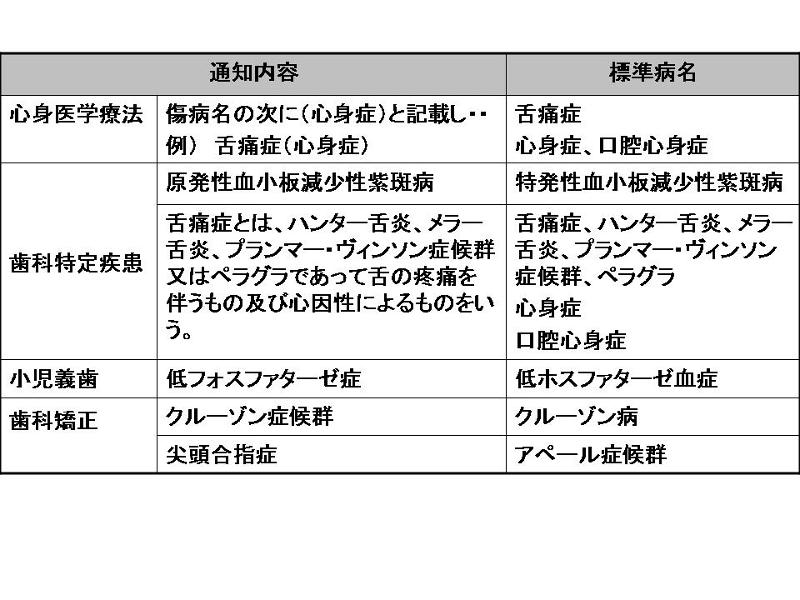

当院では電子カルテ導入にあたり、教育で用いられる用語との一貫性を保つためと患者のわかりやすさの点から病名の略称表記は使用しないこととした。しかし、レセプトでは略称表記を求められたため、レセプト作成にあたっては医事システムで標準病名表記からレセプト歯科傷病名略称への変換を行い対応している。歯科病名では略称の問題以外にも歯科の通知内容と標準病名の差異による問題もみられる[表1]。また、歯科矯正の病名については通知では「主要な咬合異常の状態を記載し、併せて唇顎口蓋裂の裂型(顎変形症にあっては、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類)等を記載すること。」とあり、学会のコメントも「顎変形症病名、裂型、狭窄の有無、残孔の有無、咬合状態」となっている。そのため、「顎変形症、上顎後退、下顎前突、顔面非対称、上顎左方偏位、下顎左方偏位を伴う反対咬合、叢生歯列」のような長文の病名となるため、対応に苦慮している。

図1 歯科エックス線14枚法:

図1 歯科エックス線14枚法:

図1 歯科エックス線14枚法:

図1 歯科エックス線14枚法: