(図1:脂質の両親媒性を利用して脂質二重膜ができる)

脂質メディエーターから脂質生物学へ

東京大学大学院医学系研究科 生化学・分子生物学 教授 清水孝雄

自分がまだまだ若い(少なくとも精神的には)と思っているときに、この様な課題を書くことは辛いことである。回顧録を書くにはまだ早すぎるし、大きすぎる夢を書くと「法螺」になりかねない中途半端な年齢である。早石研で酵素学を学び、カロリンスカで化学を勉強し、そして自分の分野を開くべく東大へ戻り、既に20年が経過した。医学部では新しく出来た「疾患生命工学センター」センター長となり、これ以外にも多くの役職や、研究費の選考委員や、文科省の科学官もつとめている。これらのそれぞれの分野で言いたいこと、言わなくてはならないことは実にたくさんあるのだが、やはり一番重要な点は脂質研究への尽きない情熱である。

1.脂質と生命現象

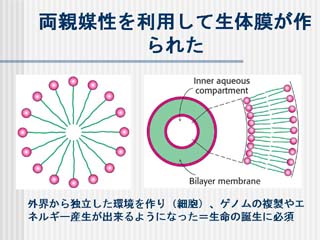

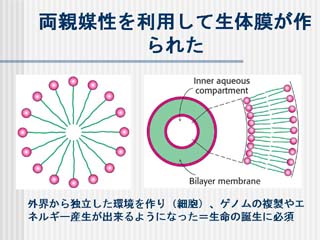

言うまでもないが、脂質はその両親媒性機能(グリセロリン脂質、コレステロール、スフィンゴ脂質)を利用して、生体膜を作った。多くの議論を経て、RNAが複製や触媒作用の起源であることは明らかとなった。しかし、生命の誕生、即ち細胞の起源は脂質二重膜の形成を待つ必要があった(図1)。こうして、脂質二重膜により、細胞は周囲から独立した環境を獲得し、ここで効率の良いエネルギー産生やDNA複製などを起こすことが出来るようになったわけである。

(図1:脂質の両親媒性を利用して脂質二重膜ができる)

脂質の機能はもちろんこれだけではない。脂質は効率の良いエネルギー源である。水に溶けず水を弾く性質は細胞内のエネルギー貯蔵には最適であった。過去の氷河期を生き残った人間の祖先は、脂肪をためてエネルギーを貯蓄し、飢餓に備えるよう進化した。また、寒さから守るために皮下脂肪という断熱材を用意した。しかし、物質文明が開き、飽食の時代となり、多くの交通機関が発達しまたリモコン社会となると新たな病気を作り出した。これがメタボリックシンドロームと呼ばれる疾患である。脂質はこれ以外にもタンパクを修飾し(プレニル化、パルミトイル化など)、タンパクの膜への結合、タンパクタンパクの相互作用を調節している。そして、最後に注目されたのが「脂質メディエーター」である。生体膜を切り出して、各種のホルモン様分子が作られる。ステロイドホルモン、プロスタグランディン、ロイコトリエンを初め、リゾホスファチジン酸、スフィンゴシン1リン酸、血小板活性化因子(PAF)、エンドカンナビノイド(内因性マリファナ様分子)など数多くの分子である。

2.脂質メディエーターから脂質生物学へ

私は早石研にいる頃に、プロスタグランディン産生の鍵を握るシクロオキシゲナーゼ(後のCox-1)の精製とその調節の研究を目の当たりにした。これは酸素添加酵素としてSamuelsson教授1965年に予測した酵素の同定であった。酸素添加酵素が発見されたのはその10年前である。サミュエルソン教授は自分の研究が、早石の発見に強く影響され、手法も同じく酸素原子の安定同位体を用いて行った実験であることを後に述懐している。当時の京大での経験と驚きが切っ掛けとなり、私はその後30年近く、プロスタグランディン、ロイコトリエン、PAF、LPAなどの脂質メディエーターの世界に入り込むこととなった。元々、酵素学が好きな私は、それぞれのメディエーターがどの様に合成され分解されるのか、いわゆる「地図を作る」仕事に邁進した。多くの鍵となる酵素を自ら単離し、cDNAクローニングを行い、また、調節を研究した。同時に80年代の終わりからは「受容体研究」にも入り、91年にPAF受容体クローニングに成功した。当時教室に来た三木(現協和醗酵)、本田(現東大病院内科)中村(現、教室助教授)などの力によるところが大きい。PAF受容体クローニングは脂質メディエーター受容体クローニングの最初の成功例であり、ロイター電で世界を流れ、大きなインパクトを与えた。脂質メディエーターもやはりGタンパク共役型受容体であることを示したからである。その後、多くの受容体酵素を単離し、さらにその欠損マウスを作ることで研究は発展した。脂質メディエーターは神経可塑性や生殖機能に関わり、また、生体防御で重要な役割を果たすことがわかった。

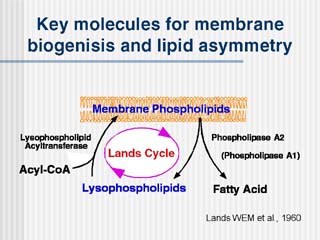

こうした研究を背景に以前から研究したいと思う課題があった。それは膜の脂質がどの様に作られ、また、代謝回転されるかという疑問である。代謝回転は今から40年ほど前にWilliam E. Landsがケネディー経路に代わる別の道として提唱し、現在でもランズサイクルと呼ばれている(因みに、このLands博士は京大で早石グループがシクロオキシゲナーゼを精製した年にやはり同じ酵素を単離した研究者である。これも不思議な縁である)。ランズサイクルの構想を探したい研究は最近、一つのリゾホスファチジルコリンアシル転位酵素の発見に繋がった(Nakanishi, H., et al., J. Biol. Chem. 29, 20140-7, 2006; Shindou, H., et al., J. Biol. Chem. 2007, in press)。この酵素はジパルミトイルホスファチジルコリンを作る酵素で肺のⅡ型上皮細胞に存在することからおそらく膜のリモデリングではなく、肺胞サーファクタントの合成に繋がると思われる。しかし、この酵素の発見はこれから続くであろう、大きな興奮の序曲に過ぎない。膜リン脂質の脱アシル化、再アシル化の過程で、各種の脂質メディエーターが作られるダイナミックな姿を見たいものである(図2)。

(図2:ランズサイクルと脂質メディエーターの合成)

3.脂質研究に若い力を

脂質研究は簡単な学問ではない。分子生物学も電気生理学ももともと、水溶性のものを対象に発展してきたからである。DNA作業の様に早く進むわけでもないし、安定でもない。そこにはあいかわらずのどろどろした生化学的手法と試行錯誤的職人芸的技術が必要である。しかし、おそらくこの分野はこれから重要になるだろうし、若手の活躍が十分期待できる。観察の中から、オリジナリティーを発見せよというのは、恩師早石教授のいつも言われる言葉だが、脂質を扱うと自然が見えてくるのである。なお、研究の詳細は「脂質生物学がわかる」(羊土社・2005年)、および教室のホームページを参照していただきたい。